Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

© Алена Лёвина

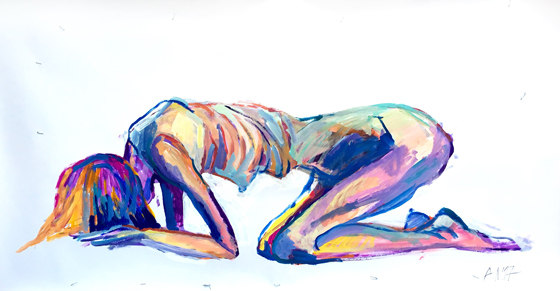

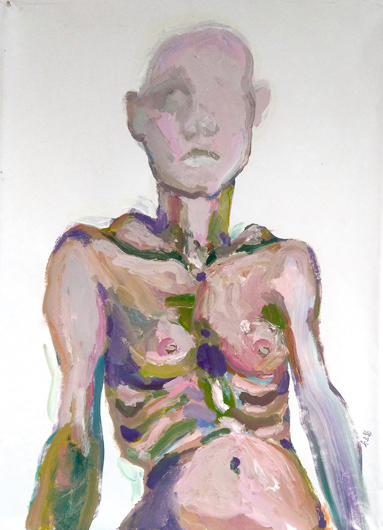

© Алена ЛёвинаСегодня в галерее «Пересветов переулок» открывается первая персональная выставка Алены Лёвиной «Добро пожаловать в реабилитационный центр для людей, переживших многое». Художница много лет живет с прогрессирующей мышечной дистрофией и сделала недоступность среды и постоянные попытки прорваться в нее частью своего искусства: она проводит сессии портретной живописи у себя дома, ведет живописный дневник изменений своего тела и инстаграм-блог, в котором рассказывает о жизни женщины с инвалидностью.

Главные героини работ Лёвиной — женщины. Яркие акриловые портреты чередуются с зарисовками обнаженного тела. Живая и естественная телесность — один из основных осмысляемых художницей образов: она размышляет о том, что собой представляет тело, не цензурированное глянцем или взглядом порнографа, и как выглядят тела разных женщин, не подогнанных под «белый и гладкий» стандарт. В то же время работы Алены действительно живописны: в них заметны переклички с американской живописью середины XX века, полотнами Эдварда Хоппера и Оноре Шаррер (с ней Алену объединяет внимание к деталям, как в серии «Гаджетизация») или набросками Вулфа Кана, а ее интерес к импрессионизму заставляет вспомнить работы художников ашканской школы.

Я встретилась с Аленой в ее квартире на западе Москвы.

Показывая на стопку автопортретов, торчащую из-под кровати, Алена рассказывает о пространстве выставки: «Вот эти портреты — их можно будет трогать. Не считая висячих автопортретов на бумаге, остальное все трогательное. И будет это все разделяться на два пространства такой шторкой больничного, голубовато-зеленого цвета. Как у врачей шапочки, знаешь».

Автопортрет. Бумага, акрил. 2017© Алена Лёвина

Автопортрет. Бумага, акрил. 2017© Алена Лёвина— Как определили маркировку (12+)?

— Я не знаю, я зашла на ивент в Фейсбуке и там увидела эту маркировку 12+. Удивилась. У меня, по сути, нет ничего такого, что могло бы быть с маркировкой 18+, но все равно опасно (смеется).

— На выставке будет твоя первая инсталляция?

— Там получится две инсталляции. Мне вообще очень нравится этот жанр.

— А кто тебе нравится?

— Я смотрела интервью Кабакова, когда он рассказывал, как в семидесятых придумывал эти альбомы, рисовал их у себя в мастерской и не мог никуда вырваться. Мне очень отозвалось, когда он сказал: «Я в 50 с чем-то лет выехал из СССР — и все, у меня началась другая жизнь». Мне нравится моделировать реальность, придумывать пространства и модели взаимодействия, окунать туда зрителя. Мне нравится видео AES+F. Недавно ходила на Йоко Оно.

— И как тебе?

— Мне кажется, залы не очень приспособлены под идею выставки: холсты неудобно висят в узком пространстве. Надо хотя бы на два метра расширить. Тесно. И комнатки эти, где что-то предлагается делать, мне показались тоже тесноватыми. Нет ощущения, что ты приходишь общаться с работами художницы: выставка была похожа на ярмарку, где есть зона мастер-классов.

— А была этажом ниже, где Премия Кандинского?

— Нет, там было уже закрыто. Но я следила раньше за Премией Кандинского и за выпусками мастерских Родченко. Сейчас просто некогда этим заниматься.

— И кто тебе запомнился?

— Я очень люблю Антуфьева за архаизм. Он как раз получил Премию Кандинского. Меня притягивают и работа с деревом, металлом, и его достаточно криповые штучки. В этом что-то есть. Может, это искажено тем, что он признанный и очень дорогой, не знаю. Но я еще давно видела его работы, мне кажется, классно. Это не Джефф Кунс, который делает карамельные скульптуры по мотивам образов, уже имеющихся в культуре. Антуфьев воссоздает архаичные, давно забытые образы; это похоже на археологические раскопки неизвестной высокоразвитой цивилизации. Мне нравится этот закос под Бога, под божка, когда ты за семь дней создаешь Вселенную.

Автопортрет. Бумага, акрил. 2016© Алена Лёвина

Автопортрет. Бумага, акрил. 2016© Алена Лёвина— А как бы ты описала свой мир? У тебя есть любимые образы, темы?

— Сейчас нет, потому что сейчас я очень поглощена активистскими проектами, а это полностью говорит «стоп» художественным концептам. На выставке получается ретроспектива 2015–2019 годов, и в ней меня, например, интересовал вопрос счастья. Что это такое. Как его достичь. Есть ли оно. И если бы можно было быть алхимиком (феминитива от «алхимика» не знаю), сделать такую колбочку с водичкой, которая могла бы людям давать счастье... Не говорю про наркотические вещества: обычная вода, но ты ее пьешь — и ты счастлив. И вот это меня интересовало.

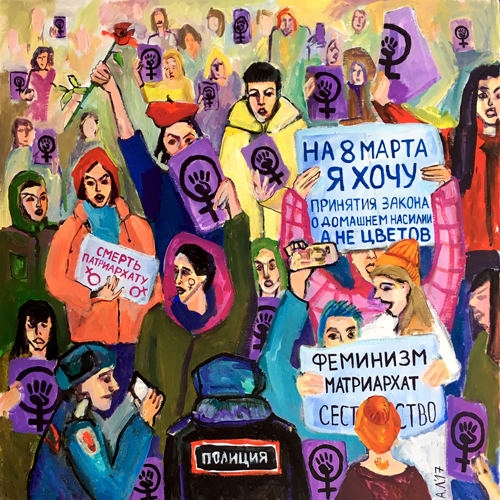

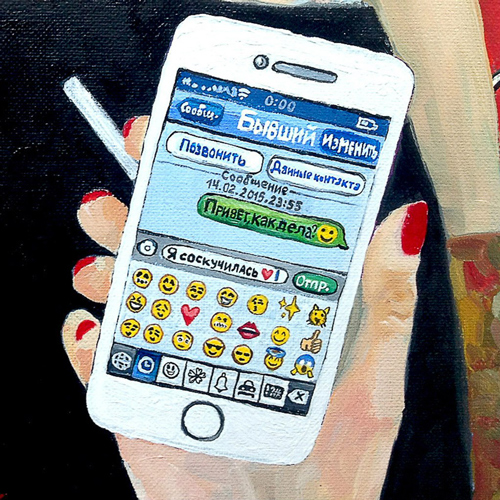

8 Марта (2017, СПб.). Акрил/х.к. 2017. Из серии «Гаджетизация»© Алена Лёвина

8 Марта (2017, СПб.). Акрил/х.к. 2017. Из серии «Гаджетизация»© Алена Лёвина— Ну а ты считаешь — это не миф? Вот на Западе сейчас в формате лекции приглашают философов или психиатров и предлагают им поразмышлять на тему счастья. Счастье сулит большинство рекламного контента, оно — центральная тема лайф-коучей и бизнес-тренеров. Все стараются быть счастливыми, но больше выходит имитация.

— Ну да, «счастье» — это конструкт, как и «любовь», и это некая система манипуляций. Естественно, мир ужасен и счастья в нем нет. Можно и так назвать. Но на тот момент, когда я делала «Гаджетизацию», на первый план для меня вышла тема иронии: счастье — достаточно ироничная штука. Что для одного человека счастье, для другого может быть совершенно противоположным.

— Ты пытаешься это переосмыслить, деконструировать или предложить свою версию?

— В видео, которое я сейчас делаю и которое будет проецироваться в «исцеляющей» комнате, я предлагаю просто человека окунуть. Почувствует ли он себя счастливым — не знаю. Я исследую, но не даю ничего взамен. В 2015 году я ходила с листочками «счастье» и просила людей написать слова, которые у них ассоциируются со счастьем. Получилось 100 листочков. Их можно, знаешь, под подушку класть и с ними лежать, потому что никакой исследовательской ценности они не несут. Это как раз из серии выставки Йоко Оно: там была комната, и надо было на стикерах написать пару слов о своей матери и наклеить их на стену. В итоге получалась инсталляция. Когда я собирала эти листочки, я смотрела на реакции людей, на то, что они пишут.

— А тема семьи тебе интересна?

— Слушай, я верю в семью. Она может состоять из кого угодно. Из тебя и твоего ноутбука. Из тебя с твоей собакой. Из тебя с твоими 100 000 родственников. Кому-то это нужно. Сейчас есть критика семьи как конструкта, есть, наоборот, люди, которые, учитывая критику, все равно хотят этого. Я против того, чтобы люди через «не могу» что-то делали. Главное — не гадить своему ближнему, и все. А там — хочешь ты семью — ну, пожалуйста. Верю ли я в патриархальную семью? Нет, не верю.

— Как бы ты определила патриархальную семью?

— Патриархальная семья — та, которая очерчивает свое вербальное позиционирование четкими гендерными ролями. Мужчина — глава семьи, у него должна быть семейная касса и все такое, в мальчика надо больше вкладываться… Бесконечное навязывание гендерных ролей. Я против этого, потому что это очень сильно и по моей жизни побило.

Катя. Картон, акрил. 2018© Алена Лёвина

Катя. Картон, акрил. 2018© Алена Лёвина— Тебе навязывали что-то?

— Ну как навязывали… Моего брата травили в школе — в одной, второй, третьей… И в результате четвертой школой для него была православная гимназия. Не потому, что мы были очень верующими, а потому, что там было мало людей и там никого не били. На второй год его учебы там я должна была идти в первый класс. И меня никто ни о чем не спрашивал — брату лучше в православной школе, а возить нас по разным школам неподъемно для мамы. Сейчас я понимаю, что была довеском к брату, чье благоустройство было прежде всего; не было вопросов, что мне нужна своя школа, скажем, с творческим уклоном… Да и свой компьютер у меня появился уже в двадцать с чем-то лет. Мне кажется, что в глубине души родители думали, что я окончу институт, выйду замуж, нарожаю детей и буду счастливой домохозяйкой.

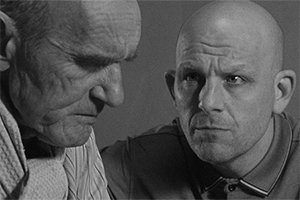

— Как ты объясняешь, что человек, который в детстве был объектом травли, повзрослев, сам начинает травить других? Почему не наступает переосмысления, отказа от культа силы?

— Я думаю, что это прямая зависимость. Жесткая, унижающая обстановка сейчас проецируется в обратку. Я называю это патриархальным всепрощением — когда, допустим, старшее поколение мужчин издевается над младшим, потом младший вырастает и говорит: «А что такого? Все в порядке. Ничего не было. Я люблю своего отца». Есть такой фильм «Временные трудности», где Охлобыстин играет отца, который воспитывал «жесткой отцовской рукой» сына с ДЦП. Он по большей части издевался над сыном. Но в конце фильма они обнимаются и остаются очень друг другом довольны. Я не верю в такое и считаю, что это очень токсичная практика — не принятие ситуации и анализ ее (понимание того, что было плохо), а закрывание глаз, убеждение, что так жить нормально.

Сережа. Картон, масло. 2016© Алена Лёвина

Сережа. Картон, масло. 2016© Алена Лёвина— Когда наступила твоя самоидентификация как художника и когда ты впервые начала продавать работы?

— У меня купили рисунок на Думской в кафе — это был первый раз, когда у меня что-то купили. Это было лет в 18. Мужик подкатывал к моей подруге, я его рисовала, а он мне дал потом сто рублей. Я помню, как он мне бумажку в руку положил, типа здороваясь, как в кино показывают — когда чувак приносит чемоданы и ему дают на чай. Это мое первое воспоминание о деньгах, связанных с творчеством. А так — помню, как ко мне приезжал паренек из Питера в 2015 году: увидел где-то во «ВКонтакте» мои работы. Он — 18-летний коллекционер. Приехал и говорит: «Я хочу у тебя что-нибудь купить». И купил у меня небольшую работку из серии «Гаджетизация».

— Сложно происходит идентификация?

— У меня дядя — художник. Он сейчас не занимается так активно, но, когда я была маленькой, он ездил во Францию халтурить, рисовать для Диснейленда. В семье позиционировалось, что художник — это такой неустроившийся в жизни человек, если говорить про карьеру. Из всего потока единицы становятся известными: остальные либо живут на гранты, либо продают работы, но здесь больше решает случай, чем мастерство.

Активно рисовать под надзором я стала только в институте. У нас было пять лет живописи, пять лет рисунка.

Росомаха в темноте. Акрил, холст. 2016. Из серии «Гаджетизация»© Алена Лёвина

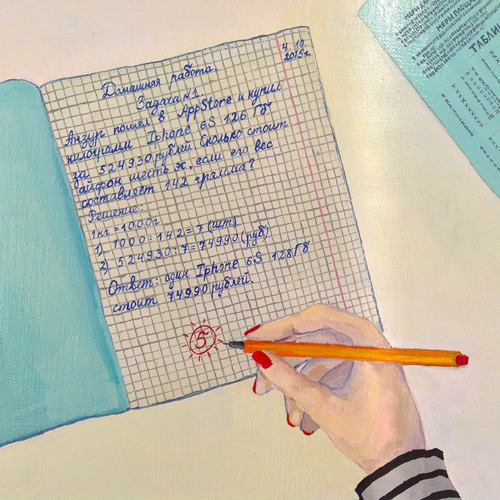

Росомаха в темноте. Акрил, холст. 2016. Из серии «Гаджетизация»© Алена Лёвина— Как ты сама прослеживаешь изменения в своих темах?

— Я рисовала разное. Был момент, когда знакомые делали выставки, и под выставки я рисовала что-то под конкретную тему. Причем серия «Гаджетизация» пошла раньше, чем портреты, года с 2015-го. Тогда еще не появились образы, где люди обнимаются, но смотрят в гаджеты, однако такая волна была — за какие-то пару лет произошла перестройка, перестроилась совсем коммуникация. Когда я начинала, все эти мессенджеры только вошли в обиход, в основном все общались во «ВКонтакте».

День учителя (фрагмент). Холст, масло. 2016. Из серии «Гаджетизация»© Алена Лёвина

День учителя (фрагмент). Холст, масло. 2016. Из серии «Гаджетизация»© Алена Лёвина— Как ты воспринимаешь такой переворот?

— Года три или четыре у меня была такая социальная изоляция, и я не вошла в тот момент, когда все сидят за одним столом и смотрят в телефон. Но, когда я с кем-то встречаюсь, мы так особо не делаем. Если делаем, то это значит, что мы что-то общее смотрим, смеемся над чем-то. Я не застала тот период, когда говорят: «Вот, все собрались и сидят в телефонах».

— Пользуешься приложениями для знакомств?

— Тиндером — да. Там весело (смеется). Если как-то хочется отвлечься и развлечься, оттуда за один присест можно узнать много новых тенденций. Это все интересно, люблю делать личные статистические сводки.

— Сталкивалась с неадекватом?

— Слушай, мне даже в Фейсбуке периодически пишут какие-то мужики, предлагая познакомиться или предлагая какую-то помощь со словами: «Это не из жалости. Коляска меня не смущает» (смеется). Буквально на днях это получила. Я не расцениваю это как неадекват в свой адрес. Меня это не пугает, много всякого разного.

Ужасные привычки (фрагмент). Холст на картоне, масло. 2015

Ужасные привычки (фрагмент). Холст на картоне, масло. 2015— Помню, когда мы пересиживали в кафе нападение на кинофестиваль «Бок о бок», какая-то дама сунула тебе листочек с мануалкой по чему-то вроде иглоукалывания и похлопала тебя по плечу: «Ничего, прорвемся! Еще поживем! Еще встанем на ноги!»

— А, да-да, вспомнила. Вообще то, с чем я сталкиваюсь чаще всего, — это просто живой интерес: «А что у вас за коляска? А как она едет?» «А что с тобой случилось?» у меня не спрашивают. Всем интересно, на чем я передвигаюсь, а лезть в какие-то глубины моей души — никто этого не делает. Конечно, эйблистская лексика проскакивает, но, мне кажется, ее не избежать, она пока заложена в лексиконе — например, «даун» постоянно используют как оскорбление.

— Откуда популярность такого мифа об исцелении каждой болезни?

— Мне кажется, первая причина в том, что все считают, что так жить невозможно, это выживание. С другой стороны, когда я становлюсь публичной в информационном пространстве, обязательно возникает отрицание: кто-то скажет, что надо идти травами лечиться или к знахарке.

Я была на вечеринке, называется enjoy-вечеринка, такая дискотека в клубе; мы пошли компанией. Периодически там ко мне приставала одна девушка: «Ты такая хорошая! Какая ты молодец!» Она выпившая была. Потом она подошла еще раз на улице и говорит: «Я знала одну девушку, у нее была травма, но она пошла к такому-то врачу, и ее там поставили на ноги». Девушка эта моложе меня и все равно загоняет какую-то дичь, которая, по моим наблюдениям, свойственна людям старшего возраста, потому что они склонны верить в чудеса. Мне кажется, наше поколение в чудеса не верит. Я, например, не верю в чудеса, хотя у меня вот «исцеляющая» выставка будет.

Автопортрет. Бумага, акрил. 2016© Алена Лёвина

Автопортрет. Бумага, акрил. 2016© Алена Лёвина— Как ты считаешь, сколько лет нужно России, чтобы пережить это?

— Пятьдесят. Судя по тому, сколько понадобилось Америке или Скандинавии для всего этого, — пятьдесят лет. У нас только последние лет пять как-то начали перестраивать парадигму восприятия инвалидности, и то с переменным успехом: пока пытаются нащупать, как подойти к нашему великому русскому народу, чтобы объяснить, что инвалидность — это не приговор. У нас же еще эта христианская штука: мученическая тема сильно сидит в головах. Так же, как в странах, где доминирует миф о кармическом перерождении.

— Когда ты первый раз столкнулась с активизмом? Как ты в него пришла?

— Я недавно тут говорила, что активизм начался, когда я села в коляску. А так — я сделала интервью для «Вилаги», и от него до сих пор тяжело, потому что там была невероятная волна хейта. Но там был четкий каминг-аут по поводу моего диагноза. Это был четкий акт, я говорю о том, как я живу со своей болезнью и делаю это видимым. И мне стали писать люди — и сейчас пишут.

Полина. Картон, акрил. 2019© Алена Лёвина

Полина. Картон, акрил. 2019© Алена Лёвина— Почему инвалидов не хотят видеть, фактически препятствуют интеграции, ссылаясь нередко на то, что всем станет «психологически тяжело» и «грустно» на них смотреть?

— Да, большая проблема в принятии обществом. Одна девушка мне писала, что ей кто-то отказал в работе визажисткой на свадьбе после очной встречи, потому что не хотели, чтобы на праздничном видео было видно, как она хромает.

У нас очень тяжелая жизнь, у людей с инвалидностью. Низкий уровень социалки совмещается с нашим климатом. Человеку с физическими особенностями сложно пережить русскую зиму. Отсутствие доступной среды, удобной логистики для незрячих, отсутствие переводчиков на жестовый язык для слабослышащих и неслышащих. У нас в стране очень грустная ситуация для инвалидов. Есть какое-то определенное небольшое количество людей, которые на виду, и кажется, что это не грустно. В основном, конечно, это грустно. Я читаю истории про то, как люди из дома не могут годами выйти. Я считаю, что государство должно пересмотреть социальную политику: вкладывать больше денег, больше ресурсов. У нас полторы НКО занимаются трудоустройством людей с инвалидностью. Надо не делать из людей с инвалидностью каких-то героев, а больше привлекать к какой-то деятельности, к работе — на телевидении, в интернете.

Вот сейчас появился Сталингулаг, и я смотрю и думаю: «Боже, как это хорошо!» Он, естественно, чувак из сказки, потому что повторить его опыт и добиться успеха в российских реалиях очень сложно. Но то, что его миллионная аудитория теперь знает, что он инвалид, сразу дает такой освежающий эффект для аудитории. Она резко по-другому начинает оценивать возможности людей с инвалидностью.

Чудо исцеления искусством в Музее современного искусства Барселоны у объекта с ретроспективы художницы Rosemarie Castoro «Focus at Infinity». Из серии «Чудо исцеления искусством». Альбом с фото А3. 2016–2018© Алена Лёвина

Чудо исцеления искусством в Музее современного искусства Барселоны у объекта с ретроспективы художницы Rosemarie Castoro «Focus at Infinity». Из серии «Чудо исцеления искусством». Альбом с фото А3. 2016–2018© Алена ЛёвинаАлена выглядит уставшей. Кажется, мы поговорили уже обо всем. Я бросаю взгляд на небрежно лежащую между кистей и баночек с красками книжку.

— «Непонятное искусство» — это что-то в духе «почему пятилетний ребенок так не сможет»?

— Это я насвопила, просто чтобы было. Я пролистала, написано достаточно дурацким языком. Таким вводящим читателя в антураж. А меня не надо вводить в антураж. Ну так, я полистала картинки. Я сейчас очень мало читаю книг, практически не читаю давно. Не могу. В основном отвлекаюсь всякими статьями на «ПостНауке» про жизнь паразитов.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020989 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020851 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 20201576 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020935

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020866 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020585 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020918