Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех© Ilya and Emilia Kabakov / Tate (Andrew Dunkley)

Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех© Ilya and Emilia Kabakov / Tate (Andrew Dunkley)Начну неожиданно. Мне бы хотелось отметить в списке главных российских выставочных событий уходящего года проект Джермано Челанта «Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918—1943», показанный в миланском филиале фонда Прада. Методологически суть проекта Челанта — в создании выставки выставок, состоящей из 20 с лишним реконструкций экспозиций итальянского искусства (где нашлось место как продолжающемуся футуристическому эксперименту, который сам частично становится фашистским, так и реакции на него) в период между Первой и Второй мировыми войнами (читай — период государственного фашизма и правления Муссолини со всеми вытекающими для культурной политики следствиями). Содержательно тема больная, до сих пор провокативная и, к сожалению, актуальная. Сделано все виртуозно. От исследования до дизайна экспозиции, формальных ходов и контекстуализации работ — все на высшем уровне. Для тех, кто не видел живьем, рекомендую найти каталог. Материал стоит того, чтобы с ним ознакомиться.

Рифм с российским контекстом здесь достаточно. Во-первых, отечественная культурная политика с ее милитаристской риторикой хоть и не дотягивает, к счастью, до пропагандистского накала правления Муссолини, но все же вызывает опасения в связи с вектором своего развития. Во-вторых, отсутствие консенсуса касательно искусства социалистического реализма открывает возможности для его нерефлексивного восприятия и инструментализации властью. В-третьих, история отечественных выставок ХХ века (речь не только о признанных хитах вроде «последней футуристической выставки», но и о комплексе проектов, связанных с авангардной музеологией, и в целом становлении выставки как особой формы общественной коммуникации) до сих пор, кажется, является темой, интересной только людям, проживающим в пределах Манхэттена. Этот список можно продолжать долго.

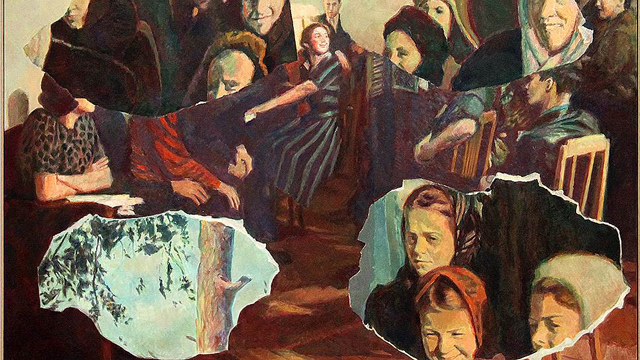

В 2018 году до России доехала собранная Tate Modern в честь юбилея Октябрьской революции ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых, признанных пионеров тотальной инсталляции — медиума, идеально подходящего для работы с (выставочной) историей искусства. Главным высказыванием на этот счет является «Альтернативная история искусства», показанная на открытии «Гаража» в 2008 году. Но в целом практика Кабаковых в силу специфики хранения инсталляций связана с постоянной необходимостью их реконструирования, пересборки. Да, возможно, это доставляет массу неудобств, однако создает особый метарефлексивный модус существования искусства. Еще один признанный классик работы с инсталляцией и, более широко, с выставочным медиумом или же музеем как таковым — Марсель Бродтерс. Беспрецедентная для России выставка его работ открылась в «Гараже». В отличие от Кабакова, искусство бельгийского критика институций современного искусства было встречено прохладно. Одно дело — приговское общение с котиком на тему «скажи “Россия”», другое дело — незнакомые коты, незнакомые контексты. Отечественная публика в своей массе не поняла и не приняла интеллектуальной эквилибристики автора «музея орлов». Но тем ценнее усилия «Гаража», согласившегося на столь радикальный просвещенческий жест.

Другой важный проект 2018-го, ставящий проблему выставки как медиума, но уже на уровне кураторского высказывания, — «Генеральная репетиция» фонда V-A-C, Kadist Foundation и Московского музея современного искусства. По количеству имен, сложности экспозиционного дизайна, изощренности зрительской хореографии и концептуальному наполнению эта выставка сопоставима с лучшими мировыми экспериментальными биеннале. Проект стал своеобразной визитной карточкой для любителя кураторских изысков Франческо Манакорды. «Генеральная репетиция» — первое крупное событие после его переезда из Ливерпуля, где он трудился в местном отделении Tate, в Москву, где он занимается проектами V-A-C. Еще одна важная тенденция, которую стоит отметить на примере выставки, — безоговорочная капитуляция биеннале перед качеством и сложностью музейных экспериментов. «Генеральную репетицию» готовили менее двух лет, но возможность аккумулировать значительные кураторские, исследовательские и коллекционные ресурсы позволила сделать то, что в среднем не удается даже самым лучшим представителям жанра периодически повторяющегося интернационального шоу.

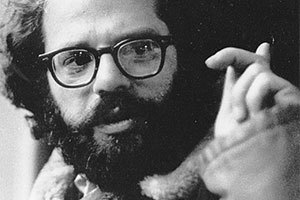

Комната гениев. The Ugly Swans. 2018

Комната гениев. The Ugly Swans. 2018Ну и, наконец, возвращаясь к Кабаковым и к рассуждению о ценности реконструкций как метарефлексивной методологии выставочных механизмов, хотел бы упомянуть проект Яна Гинзбурга «Комната гениев. Афоризмы Иосифа Гинзбурга» в школьной галерее «Среды обучения» The Ugly Swans. Это второе высказывание художника, проблематизирующее наследие до некоторых пор малоизвестного андеграундного нонконформиста. На выставке вольно реконструируется складская ячейка, которую художник арендовал в последние годы жизни для сохранения своего творческого архива. Проект вызвал активную реакцию со стороны художественного сообщества, объединив людей, редко совпадающих во мнениях. Андрей Монастырский отметил, что в России возникла новая волна концептуализма, имя которому из-за внимания к выставочной истории и механизмам хранения и показа — «экспонатизм». Анатолий Осмоловский отметил появление на руинах современного искусства нового типа объекта — «исторического объекта», который, несмотря на свою включенность в сети инсталляционных отношений, сохраняет аутентичность и магию присутствия.

Радиотелескоп для работы с Непредставимым

Радиотелескоп для работы с Непредставимым Художники против Екатеринбургского цирка

Художники против Екатеринбургского цирка Танцхудожники за справедливую оплату труда. Открытое письмо

Танцхудожники за справедливую оплату труда. Открытое письмо Как сделать лесную выставку в поле

Как сделать лесную выставку в поле Минус-прием Игоря Чацкина

Минус-прием Игоря Чацкина Русская как иностранная

Русская как иностранная В Томске потребовали закрыть «арс котельную»

В Томске потребовали закрыть «арс котельную» Позвольте, что это за «яба» такая?

Позвольте, что это за «яба» такая? Вторая триеннале музея «Гараж». Послесловие

Вторая триеннале музея «Гараж». Послесловие Музей Stedelijk против генпрокурора

Музей Stedelijk против генпрокурора «В советское время сюда попадали люди, которым не нашлось места в системе»

«В советское время сюда попадали люди, которым не нашлось места в системе» Открытое письмо международного арт-сообщества против ареста Надежды Саяпиной

Открытое письмо международного арт-сообщества против ареста Надежды Саяпиной