Современная музыка

Современная музыка«Грозный Ваня и опричники». «19 мгновений весны»

Мы знаем, что вы делаете в самоизоляции: дневник всемирного карантина от онлайн-трио видных инди-рокеров

26 мая 2020596 © Алексей Шевцов

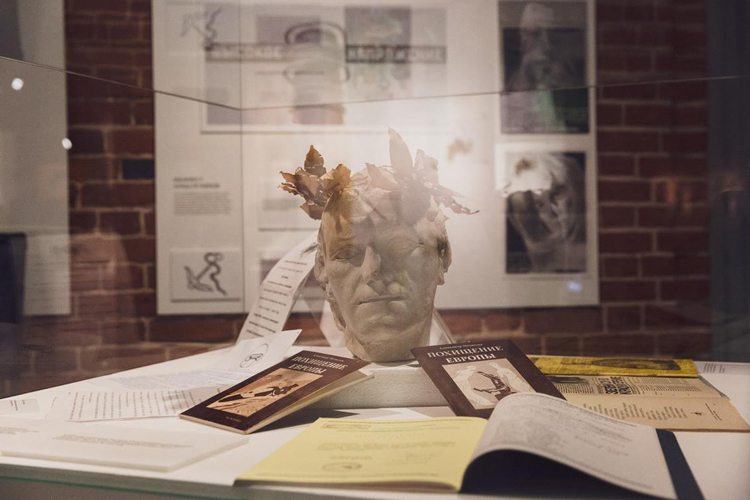

© Алексей ШевцовВ Волго-Вятском филиале ГЦСИ завершается выставка «Между эйфорией и насмешкой. Герои, трикстеры и аскеты актуального искусства Петербурга 1989—2002 годов», подготовленная Ириной Актугановой и Евгением Стрелковым при участии санкт-петербургского Техно-арт-центра для программы «Графический кабинет» (до 29 сентября). За скучноватым подзаголовком («Музеефикация / Современное искусство / Архивы / История искусства») кроется насыщенный лабиринт-путеводитель, увенчанный головой Минотавра — гипсовым бюстом Тимура Новикова. Но почему в Нижнем Новгороде? Разбирается Надя Плунгян.

Почти невероятно, но «Графическому кабинету» удалось организовать действительно первую сводную выставку ленинградско-петербургского искусства девяностых. Об этом говорят и художники, и исследователи: долгожданный проект вышел живым, разноплановым и глубоким. Даже если это проба и пристрелка — материала так много, что хватило бы, наверное, не на один этаж, а пока здесь вполне можно провести два-три часа, изучая только одни видеоматериалы. В двух небольших залах уместилось почти двадцать тем, и каждая из них представляет собой микросцену со своими героями и группами: Инженерный театр АХЕ и «Я люблю тебя, жизнь!», «Фабрика найденных одежд» и некрореалисты, Gold TV, курехинская «Поп-механика», Клуб речников и Техно-арт-центр, Клуб электрика Карабутова, «СВОИ», «Дикие», Новая академия изящных искусств, «Новая архаика», «Деревня художников»... Это еще самое начало. Без особенного напряжения было бы реально организовать отдельные проекты по каждому из этих сообществ.

© Алексей Шевцов

© Алексей ШевцовПричина насыщенности и даже избыточности, конечно, в том, что в выставку вложен личный интерес: она сделана художниками и свидетелями процесса, а не внешними исследователями. А значит, экспонаты неизбежно включаются в диалог со зрителем. Рукописные экспликации прилежно выведены карандашом прямо на стенах зала в «школьной» манере «ФНО». Первые куклы театра АХЕ дополнены объектом-телевизором, сделанным специально для выставки. В центре зала на почетном месте — воссозданная декорация клуба, увеличенное фото безвестного электрика Карабутова «с добрым лицом» окружено лампочками и рамой из картонных лавров. Рукописные и печатные афиши, шуточная переписка художников, преображающаяся в мейл-арт, самодельные книги, десятки постановочных «салонных» фото, множество немыслимого самиздата — «Максимка», «Памперс», «Сусанин», «Художественная воля», «Красный терем», «Виртуальная анатомия»… Да, за стремлением максимально задействовать каждый метр пространства стоит желание высказаться, которое в российском современном искусстве не слишком приветствуется. Прежде чем говорить самому, нужно сначала процитировать коллег. В Арсенале все наоборот, а экспозиций такого типа очень не хватает.

© Алексей Шевцов

Кстати говоря, этим «Герои, трикстеры и аскеты» немного напоминают другую попытку разархивировать девяностые «от первого лица», а именно московскую выставку «ŽEN d'АРТ. Гендерная история искусства на постсоветском пространстве: 1989—2009», организованную девять лет назад Натальей Каменецкой и Оксаной Саркисян. Выставку тогда страшно критиковали за независимость (показ множества немагистральных явлений) и даже назвали пародией на современное искусство. Может быть, показательно, что именно там впервые в большом общероссийском контексте был переоткрыт петербургский Киберфеминклуб, который с тех пор вызывает неизменный интерес и восторг у всех поколений российских активисток.

Прошло много лет, и вот выставка Стрелкова и Актугановой делает следующий шаг — проводит совершенно неочевидную «снаружи» связь между киберфеминистками и кругами Тимура Новикова. Оказывается, все сообщества связаны тесным диалогом. Сквоттерские карнавальные вечеринки и рейвы наложились на тренд «новой серьезности», дискуссию о медиафилософии и первые шаги технологической культуры. Киберфеминистка Алла Митрофанова неожиданно возникает на страницах самиздатовской газеты «НАД НЕ» № 0 — «За бурную юность, опасную зрелость и спокойную старость!», где размышляет о независимом материнстве. Газета ликует: «Русский обыватель, по нашим наблюдениям, совсем не то же самое, что обыватель иностранный… Что нам известно о нем, кроме того, что он обломов, акакий акакиевич или глупый мещанин… Интервью с АЛЛОЙ МИТРОФАНОВОЙ, матерью двухлетних Игната и Марка, мы начинаем цикл бесед с обывателями нашего города».

© Евгений Стрелков

Возле витрины с газетами — хорошо знакомые платья Глюкли и Цапли, а также стенд мало упоминаемой группы женщин-художниц «Я люблю тебя, жизнь!» (Е. Каменецкая, М. Колдобская, М. Теплова и М. Алексеева). Фотографии их надувных объектов начала 1990-х, которые сразу хочется реконструировать в реальную величину, соседствуют с изысканными принтами на шелке и раскрашенными фотографиями-лубками. Их автор — Марина Алексеева, известная сегодня как признанный мастер медиаинсталляций. Эксцентричные лайтбоксы-фильмы Алексеевой, как видно из выставки, находят свой исток в анимированных «картинах на пленке» Бориса Казакова, впервые созданных на «Ленфильме»... Все эти факты, конечно, давно должны обсуждаться и анализироваться в любых университетах, где есть курс современного искусства.

© Алексей Шевцов

© Алексей ШевцовВеских причин, по которым петербургская культура 90-х сегодня превратилась в утраченную Атлантиду, немало. Болезнь и смерть Тимура Новикова и уход со сцены многих главных героев совпали с окончательной кристаллизацией «актуального искусства» — идеологической химеры нулевых. Этот термин, между прочим, занял прочное место в названии выставки, но не смог съесть ее содержание: 2010-е все-таки завершились. Столпотворение имен, комических и трагических эпизодов (как и личная интонация выставки) заметно перекликается с недавно вышедшей книгой деятеля петербургско-ленинградской сцены, коллекционера, художника и критика Андрея Хлобыстина «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины XX века» (Санкт-Петербург, 2017 г.). В прошлом году книга Хлобыстина с небольшим отрывом выиграла у «Житий убиенных художников» Александра Бренера на премии «Волга/НОС», которая проходила именно в Арсенале, так что первое приземление «Героев, трикстеров и аскетов» в Нижнем Новгороде вполне логично.

© Алексей Шевцов

© Алексей ШевцовКак и кураторы выставки, Хлобыстин требует, чтобы шар истории снова перекатился на сторону художников и не задерживался в поле разного рода актуальных и институциональных политик. Его книга начинается с раздраженного предисловия: «В наших образовательных заведениях студенты знают, что такое парижская школа, венский акционизм, московский концептуализм и тому подобное, но история петербургского искусства планомерно не изучается и систематически не преподается, а как феномен обычно вовсе не рассматривается ввиду его неисследованности и главное — якобы заведомой провинциальности. На последнем настаивает зловещая корпорация арт-администраторов, сросшаяся с музеями, учебными заведениями и фондами зарубежного культурного влияния. Свои некомпетентность и безделье они прячут за снобизмом: в Петербурге якобы не было, нет и не будет современного искусства, так как оно может существовать только в условиях цивилизованного рынка и развитых институций, у нас отсутствующих, а научить всему этому нас должны различные “варяги” из Москвы, а еще лучше — из центра цивилизации» (с. 4).

Возможно, книга Андрея Хлобыстина вместе с выставкой Ирины Актугановой и Евгения Стрелкова действительно откроет первую главу в ненаписанной истории локальных арт-сообществ. Сейчас архив петербургского искусства 1990-х — 2000-х частично передан филиалу «Гаража» в Новой Голландии, который поддержал выставку. Все большее значение приобретает и книга Екатерины Андреевой «Угол несоответствия», где развитие ленинградской сцены описано в контексте середины столетия.

© Алексей Шевцов

© Алексей ШевцовДумаю, свой вклад в этот процесс внесут и новые коллекционеры. Одно из главных завоеваний выставки, сразу заметное любому 20—30-летнему зрителю, — огромное богатство цифровых эстетик и памятников самодеятельной печати ранней компьютерной эпохи. Вершина — наверное, серия плакатов международного проекта «Штюбниц», достигающая сверхпсиходелического звучания. Бегущая строка на фоне ксерокопии портрета Эхнатона печально сообщает: «RECHNOJ INSPEKTOR Prostranstvo WTUBNITC deistvitel:no soderqit nehto material:noe, neposredstvenno vli893ee na organy vospri8ti8 RIVER INSPECTOR — THE SPACE OF STUBNITZ IS REAL». Стремительно меняющий контексты, этот материал прекрасно монтируется с активным развитием современного зиноделия, с составлением и описанием архивов (пост)советского рок-самиздата и параллельным процессом переосмысления журнала «КонтрКультУра» (или редкостей вроде рукописных изданий коньковского «Формейшена»). В кругах, близких к Новой академии, уровень текстов и графической культуры несравненно выше — чего стоит почти мирискуснический журнал «Сельская жизнь». Впрочем, даже если все это в будущем, выставка уже сейчас выглядит как руководство к действию. А именно: как сделать искусство из ничего на фоне абсолютного исторического тупика, создать вокруг себя события и заставить действительность шагнуть вперед, не дожидаясь политической революции.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Современная музыка

Современная музыкаМы знаем, что вы делаете в самоизоляции: дневник всемирного карантина от онлайн-трио видных инди-рокеров

26 мая 2020596 Colta Specials

Colta Specials Литература

Литература Общество

Общество Литература

Литература ECOCUP

ECOCUPПрограммный директор Ecocup Анастасия Лаукканен продолжает подкаст о самых впечатляющих примерах экологического кино

25 мая 20202802 ECOCUP

ECOCUPЧто смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?

24 мая 20202752 ECOCUP

ECOCUPЕсли у вас разбегаются глаза, то вот вам точный путеводитель по тому, что выбрать в программе феста в первую очередь

24 мая 20202483 ECOCUP

ECOCUPКак волк может привести за собой бобра и изменить течение рек — но только с помощью ученых и для спасения дикой природы

24 мая 202019 ECOCUP

ECOCUPКозима Данноритцер исследует новое глобальное пришествие огня в леса на примере разных стран и континентов

23 мая 202011 Искусство

ИскусствоЕвгений Стрелков о Саровском КБ и авторской книге как интерфейсе между естествознанием и историей

22 мая 2020852 ECOCUP

ECOCUPЭто обсуждали на дискуссии в рамках фестиваля Ecocup Green Talks европейские политики и российские ученые

22 мая 20203014