© BBC

© BBC— Как и с чего началось твое исследование?

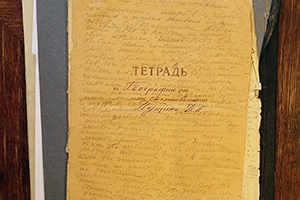

— Исследование началось с нащупывания точки входа в тему. Для меня она была, на самом деле, неочевидна. Я работаю и в XVIII, и в XIX веке. Такие широкие хронологические рамки — нетипичная история российского историка. Найденные источники к тому моменту были разбросаны на три столетия. Но на чем сфокусироваться и куда двигаться в глубину?

Конечно, 1920-е выделялись своим архивным потенциалом. Это короткий, но чрезвычайно насыщенный период сексуально-гендерной эмансипации, который в основном был доступен нам через линзы экспертного знания, и в ключевой для истории гомосексуальности России книге Дана Хили этот подход доминирует. Я решила попробовать копнуть и посмотреть, смогу ли найти голоса самих квиров и в таком случае реально предложить что-то принципиально новое.

Ну а дальше архивы щедро одарили меня и продолжают баловать. Открылся новый пласт реальности 1920-х, в которой гомосексуалы, лесбы и гендерные нонконформисты совсем не выглядели пассивными подопечными «власти-знания», по формулировке деда Фуко. У них была своя повестка. И я ее предъявляю и анализирую.

Сцена из спектакля «Die Einfachen» / «Простые»© Musik der Jahrhunderte

Сцена из спектакля «Die Einfachen» / «Простые»© Musik der Jahrhunderte— Думала ли ты о популяризации своей работы? Как получилось, что ей заинтересовался композитор?

— О популяризации специально не думала и ощутила ее необходимость стихийно. Скорее, материал меня подталкивал к движению в эту сторону. И собственные эмоции, конечно. Когда месяцами читаешь тексты медиков, юристов, прессу, то и внутри себя невольно превращаешься в наблюдателя с холодной головой и некоторой дистанцией по отношению к теме, которая имеет свойство увеличиваться. И вдруг перед тобой принципиально другой текст, написанный с самоадвокатских позиций. И не один. Ощущения захватывающе сильные, и я до сих пор живу на этом драйве — ну и подкармливаю его, конечно, в архивах, работа в которых уже превратилась в образ жизни, и это, наверное, не очень профессионально. Мне хотелось сделать материал более доступным, чем публикации в научном журнале, до которых мало кто доберется. Вообще это очевидный шаг для активиста, но не для историка. Скажем, мой оксфордский научный руководитель чрезвычайно щепетильно относится к публикациям материала до выхода книги. И вроде бы я тоже источниковый фетишист и люблю копить материал, но в этом случае карьерная расчетливость капитулировала перед драматической мощью источников. Держать в себе это было невозможно.

Первый перформанс, основанный на письмах, был срежиссирован Валерием Печейкиным в «Театре.doc» в 2017-м. Елена Гремина нас очень поддерживала и радовалась проекту. Состоялись два показа. Полный (но маленький) зал публики, десятки вопросов. Непосредственно к творческому процессу я никакого отношения не имела, убеждая себя, что каждый должен заниматься своим делом.

Сцена из спектакля Валерия Печейкина «PERVERSEX»© «Театр.doc»

Сцена из спектакля Валерия Печейкина «PERVERSEX»© «Театр.doc»Через Валеру о моем исследовании узнал Сергей Невский, мы познакомились. Он сразу сказал, что будет писать оперу. Помню, что я даже не удивилась и уже жила с ощущением, что этот материал еще не скоро будет исчерпан и творчески проработан. Уж очень многослойный.

— Как вообще стоит и не стоит популяризировать историю? Что ты думаешь о современных исторических полотнах на советскую тему, чего в них не хватает, что бы ты хотела добавить?

— Раньше я бы ответила, как не стоит популяризировать историю. А сейчас убеждена, что никаких границ, (само)контроля, эстетических рамок быть не должно. Чем больше государство давит и цензурирует разговор о прошлом в искусстве, тем очевиднее для меня его функция как пространства, возможно, конфликтного, но свободного процесса пересобирания — в данном случае истории.

Я не призываю уходить в катакомбный театр. Конечно, щупальца путинской системы и туда дотянутся, уже там. Я говорю о своей оптике. Например, спектакль «Горбачев» в Театре наций очень отозвался. Документальный, полностью построен на мемуарах и интервью последнего генсека и его жены Раисы Максимовны. Ну, казалось бы, история двух людей, их чувств друг к другу на фоне слома эпох — один из которых, правда, распоряжался ядерной кнопкой. И это — по крайней мере, для меня — делает разговор о его чувствах, о чувствах к нему его жены на фоне борьбы за власть, победы, а потом проигрыша, масштабированного мировой историей, по умолчанию подрывным и критическим в контексте современной репрезентации путинской власти — маскулинной, мизогинной, пацанской. Вот и сравнивайте, что называется. По-моему, наш современный контекст делает любой театр, интересующийся допутинской эпохой, политическим.

Сцена из спектакля «Die Einfachen» / «Простые»© Musik der Jahrhunderte

Сцена из спектакля «Die Einfachen» / «Простые»© Musik der Jahrhunderte— Как могут сегодня сотрудничать ученый и художник? Что их объединяет?

— Я думаю, такое сотрудничество нужно, но инструкции к конфигурации не дам и сама для себя не сформулировала его принципы. В обоих случаях я не принимала участия непосредственно в творческом процессе. Отчасти это было мое решение, отчасти — нехватка времени, а еще страх заниматься чем-то «непрофессионально». Наверное, в будущем буду стремиться к большему синтезу на всех этапах работы.

— Последний вопрос мне хотелось бы задать о самом герое твоего исследования. Что исторически изменится от того, что его образ так быстро масштабируется в наши дни?

— Думаю, обращение к ранее неизвестной квирной повестке 1920-х имеет несколько эффектов. Во-первых, я считаю, что развертывание истории социальной группы, преследуемой государством, — само по себе очень эмансипаторное явление для нас сейчас в контексте всей этой чуши про «нетрадиционность». Которая цепляет если и не на уровне рассудка, то, пожалуй, на уровне эмоций.

Во-вторых, для меня это вдохновляющий пример самоадвокации как беспроигрышной стратегии. Невозможно уничтожить ее, стереть так, чтобы следа не осталось. Спустя сто лет оказывается, что правозащитная риторика гомосексуалов 1920-х может быть востребована. Это, конечно, отчасти печально, ну вроде как круг никак не разомкнется. А с другой стороны, это точно не та перспектива, которую пытается навязать власть.

Темные лучи

Темные лучи Ни Ленина, ни мамонтов

Ни Ленина, ни мамонтов «Наш выбор — беседовать с планетами и нефтяными океанами»

«Наш выбор — беседовать с планетами и нефтяными океанами» Чувства людей, которые не были описаны искусством

Чувства людей, которые не были описаны искусством «Флора» — золотая жила Эрмитажа

«Флора» — золотая жила Эрмитажа Полифонические и мультиспектральные искусства

Полифонические и мультиспектральные искусства Нестабильные формы искусства

Нестабильные формы искусства Shortparis как живопись

Shortparis как живопись Герайнт Рис рассказывает, как снял фильм о Виктории Ломаско

Герайнт Рис рассказывает, как снял фильм о Виктории Ломаско Синтез и синестезия

Синтез и синестезия Последний марш как лимб

Последний марш как лимб Лунный сценограф воображаемого балета

Лунный сценограф воображаемого балета