Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

© Андрей Задорин

© Андрей ЗадоринИсследовательница архитектуры украинского модернизма Евгения Губкина сделала немало ярких проектов уже в начале 2010-х. Она организовала движение «Модернистки» и провела в его рамках несколько международных конференций; выступила соучредителем киевской общественной организации Urban Forms Center; координировала Международную школу исследований урбанизма в Львовском центре городской истории (2015); принимала участие в проектах DOCOMOMO; курировала множество выставок, в том числе «Украина — Германия. 1920–1930. Общее» совместно с галереей современного искусства Lenin (2015). Наконец, в 2015 году она выпустила в DOM Publishers свой архитектурный путеводитель по Славутичу, а в прошлом году вместе с Алексеем Быковым опубликовала в издательстве «Основы» книгу «Soviet Modernism, Brutalism, Post-Modernism. Buildings and Structures in Ukraine. 1955–1991». Сейчас она руководит национальным проектом «Энциклопедия архитектуры Украины» при поддержке Украинского культурного фонда и Zagoriy Foundation.

Надя Плунгян поговорила с Евгенией Губкиной о том, как быть женщиной в архитектуре и науке, что объединяет миллениалов и шестидесятников и как организовать независимое исследовательское движение на постсоветском пространстве.

— Расскажи, как ты пришла в профессию. У тебя, я так понимаю, оба родителя — архитекторы.

— На самом деле мои бабушка и дедушка тоже связаны с архитектурой. Бабушка — Джанэтта Анатольевна Губкина, теоретик — занималась расчетом технико-экономических показателей для генпланов. Несмотря на экономическое образование, диссертацию она защищала в МАРХИ и стала одним из первых теоретиков «экономики города» — этот экспериментальный термин они как раз и ввели в семидесятых.

Бабушка и дедушка — это, конечно, шестидесятники, а родители — типичное поколение бумеров. Кстати, они были против того, чтобы я шла на архитектурный факультет. Считали (не знаю почему!), что это плохая и тяжелая профессия, а мне нужно идти на какой-нибудь менеджмент, если не хватит денег на юриста. В ответ я ушла из дома, вернее, уехала на целую неделю к бабушке… в общем, отбила себе право поступать на архитектурный. Но больше всего мои родители боялись, что я пойду в художественно-промышленный институт. Это был их самый страшный сон — что я захочу стать художницей. В общем, я это использовала в дипломатических переговорах. И мы достигли консенсуса: ну ладно, хотя бы не на художницу, иди уж на свою архитектуру.

Джанэтта Губкина© Владлен Губкин

Джанэтта Губкина© Владлен Губкин— Интересное противопоставление менеджера и архитектора. Веет архаикой нулевых!

— Мне кажется, в этот период все, что связано с архитектурой, ассоциировалось с генеральными планами и градостроительством. Надо сказать, еще в восьмом-девятом классе, до того, как стало модным слово «урбанистика», я обожала Глазычева, он был мой кумир. Конечно же, я хотела изучать города, а меня дразнили: это никому не нужно, никто не будет строить, ты бы еще на какую-нибудь культурологию пошла, а у нас тут рынок, такие красивые слова — «менеджмент», «маркетолог». Они почему-то были уверены, что я именно начну строить города в чистом поле.

— Возможно, это еще впереди.

— Ой, я не знаю. Плановые города — это уже, наверное, невозможно.

— Наверное, их пренебрежение к архитектуре можно сегодня понять так: советские НИИ и проектные бюро еще существовали, функционируя по лекалам 60-х, но никакой институциональной поддержки нашему поколению в них не предлагалось. Ты ведь тоже пошла в НИИ после института?

— Я училась на архитектурной кафедре, которая была частью харьковского Института инженеров коммунального строительства, организованного в 1922 году Христианом Раковским — председателем Совнаркома УССР. Очень интересный нарком был, я потом смотрела его биографию. Они сразу перешли на коммунальное строительство, но на факультете были только планировщики и генпланисты, которых называли инженерами и архитекторами.

В 90-е в институте существовало градостроительное направление, которым руководил очень необычный архитектор Антонов, автор радикального генплана Харькова (1962–1964), искавший в архитектуре междисциплинарные методы — на стыке политики и архитектуры, настоящий левый урбанизм: он и сам называл себя новым левым. Очень резкий, интересный человек.

В нулевые сам Антонов уже ушел, но я частично училась по его программе, сфокусированной на городе. Поэтому в дипломе у меня написано «градостроитель». Костяк этой программы за шесть лет заложил какую-то этическую прошивку, что градостроитель обслуживает интересы общества. После этого бездумно пахать на заказчика или директора бюро было просто невозможно. Главным пользователем всего, что я делаю, является именно население города — и никак по-другому. Причем через год после того, как я выпустилась, все это дело отменили, оставив для студентов только специальность «архитектор», но я успела получить то, чего добивалась.

Потом я попала в проектный институт, вернее, его остаток. Бывший почтовый ящик, который работал на оборонную промышленность. В 2000-х, естественно, они работали на все подряд: мы делали корпуса университетов, студенческие общежития. Это было интересно не только как ремесло, но и как опыт пребывания в еще живом советском проектном институте. Огромное многоэтажное здание в центре города с пустыми коридорами, где еще висели стяги трудового знамени и доски почета. Меня тогда это так забавляло, я как будто в «Служебный роман» попала. Один отдел — канализационный, другой — техники, третий — электрики, и самая главная — женщина в отделе кадров. В дальнейшем этот опыт очень пригодился во время интервью и исследований.

— Во многом получилось, что наша научная работа оказалась ответом на деятельность шестидесятников, на их стремление к размаху, и в то же время стала прощанием с ними.

— Да, это можно сказать и о моей книге — она стала важной ревизией взаимоотношений и с бабушками-дедушками, и с послевоенным модернизмом, который они построили. За это время я умудрилась потерять многих старших родственников, и где-то половина моих интервьюируемых архитекторов тоже умерла. Этот уход поколения дает ощущение, что я вскочила в последний трамвай. Я счастлива, что я их знала, я их видела и я успела.

— Меня в опыте шестидесятников расхолаживают бинарный взгляд на общество и политику и зависимость от больших структур. Хотелось бы действовать более свободно. Собственно, все мы такой баланс и ищем.

— Я как раз недавно для нашего сайта написала короткую популярную статью про Антонова, где отметила определенный интерес к бинарности в науке и практике этого поколения градостроителей — всех элементов у них по два, не знаю, как так получается. Но! У меня есть надежда, что мы превращаемся не в бабушек, а в прабабушек. У меня были чудесные прабабушки, невероятные женщины. Интересно это совпадение: все эти 2020, 2021, ровно сто лет — так красиво, так завораживает, что их фотографии подписаны годами, в которых мы сейчас живем.

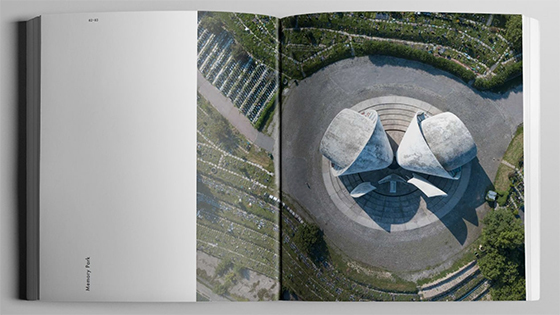

Разворот книги Е. Губкиной и А. Быкова «Soviet Modernism. Brutalism, Post-modernism. Building and Structures in Ukraine 1955–1991». Osnovy Publishing, 2019© Osnovy Publishing

Разворот книги Е. Губкиной и А. Быкова «Soviet Modernism. Brutalism, Post-modernism. Building and Structures in Ukraine 1955–1991». Osnovy Publishing, 2019© Osnovy Publishing— Думаю, ты права, если учесть, что люди 1910-х — 1920-х изобретали большой стиль впервые, с нуля, а шестидесятники работали уже внутри модернистской парадигмы. А как ты выстроила свою позицию в науке и почему ушла из архитектуры?

— Я очень верила в свои силы, и у меня было два варианта — или искать что-то за границей, или собраться архитекторам одного поколения могучей кучкой и делать современные мастер-планы. Но потом я забеременела, и мне показалось, что логично пойти в аспирантуру, раз уж все равно в практике драться сейчас не смогу.

Этот период разделил все на до и после, потому что быть архитектором — это ресурсная профессия, и не только финансово. Архитектор — это статус, это тип деятельности, когда ты постоянно принимаешь решения, ощущаешь власть над чертежом, власть над стройкой. Мне было 22, я приходила на стройку, и прорабы, мужики по 60 лет, в ряд становились. Помню это ощущение счастья, когда рабочие хвалят твой чертеж, что все отверстия сделаны как нужно, что сошлись все провода, пропустили все трубы и вся эта махина построена. Пускай тебя называют девочкой, но она построена, сделана человеческими руками. Однозначно это ощущение всесилия, прекрасной власти. Хотя мы привыкли к тому, что власть ассоциируется только с тоталитаризмом, со злоупотреблениями.

— Мне кажется, власть — это нечто временное, делегируемое, хотя многие позднесоветские люди привыкли считать ее чем-то незыблемым. У меня накопилась усталость от текстов 1980-х — 1990-х, где «вождь» всегда выше «поэта», а художники расставлены в эти жесткие «первые» и «вторые» ряды, не подлежащие пересмотру. По-моему, в таком восприятии пропадает элемент творчества. Политическая власть не очень интересна рядом с творческим могуществом.

— Мне нравится, что архитектура — это и творчество, и контроль над тем, что ты производишь, — контроль над своим архитектурным высказыванием. Большинство из архитекторок нашего возраста считают центральным моментом работы именно его. Мне кажется, в архитектуре отстоять свое высказывание несколько проще, нежели в науке или в культурной сфере, и это дает силы и возможность вставать, идти дальше, бороться, становится энергетическим ресурсом. В прошлом году меня попросили выступить перед выпускницами Венского архитектурного факультета с чем-то вроде наставления, и я как раз говорила о том, что главное — остаться в профессии, потому что она дает силы. Отдавать добровольно такой ресурс недальновидно — в том числе и с точки зрения феминизма.

Архитектор — это профессия действия, вот ее главная отличительная черта. А когда ты не действуешь, а пытаешься себя остановить, это очень тяжело. Мне кажется, именно так и были устроены мои первые годы в науке. Наука несколько перепрошивает мозг и меняет ориентиры, создавая необходимость постоянно оглядываться на чужие мнения. Так не пиши; так не говори; ты обязана доказать, почему ты не делаешь так же, как мы. В этой оправдательной позиции очень тяжело выжить и сохранить свое самосознание или идентичность, мне кажется, она разрушит и хорошего ученого.

— Я думаю, мы живем сейчас в каком-то варианте эклектики. XX век никак не завершится, но от нас требуют постоянно выражать ему лояльность. При этом все равно будут критиковать, что уважения к «старшим» недостаточно и запятые расставлены не так.

— Я бы назвала это каким-то формализмом, хотя я понимаю, что коннотация этого слова другая. Формальный подход к статусам, к иерархиям и правилам — это действительно любовь наших родителей: можешь ли ты называться архитектором, а защитила ли ты диссертацию, а в каком институте ты ее защитила, а в какой одежде ты пришла? От этого очень утомляешься, но, с другой стороны, появляются агрессия, противодействие, желание выстроить контраргументы.

© Личный архив Евгении Губкиной

© Личный архив Евгении Губкиной— Вопрос о том, как проявить себя, довольно глубокий. Скорее всего, нам просто нужно стоять на своем, создавать новые смыслы и тезисы, поскольку нас в любом случае не ждет комфортная, устойчивая позиция позднесоветского типа, где десятилетиями развиваешь одну тему.

— Знаешь, мне кажется, что вся моя деятельность — это попытка применить мою архитектурную идентичность к другим сферам жизни. Она придает мне устойчивость. Если я буду соответствовать представлениям родителей о том, как поступают хороший ученый и хорошая девочка, я окажусь в долгах и мне будет реально нечего есть.

— Да, пенсий и квартир от государства нам за это, пожалуй, не дадут, остатки социальных гарантий уходят. Забавно, что в воздухе всегда висит угроза лишить профессии, если мы не будем «соблюдать правила». Я часто думаю: а кто, как будет отнимать профессию?

— Я вижу здесь поле для возможностей, даже для какого-то манифеста поколения. Наступает момент, когда у них не остается никаких рычагов воздействия, а значит, мы можем наконец-то стать собой и действовать. Полгода назад, когда я придумывала структуру нашей выставки, я беседовала с художниками и архитекторами нашего поколения — их было около 20 человек. У меня сложилось впечатление, что наш основной тезис по отношению к институтам, к структурам, к государству, к любой родительской фигуре сейчас звучит как «Ты мне не помогаешь». Мне кажется, эта растерянность, момент фрустрации, когда ты поняла, что тебе это не помогает и хватит этой внутренней борьбы, — это и есть наша раскрытая дверь.

— Что подтолкнуло тебя к независимой позиции?

— Мне стало скучно. Я шла в аспирантуру, потому что у меня была недосказанность по теме Харьковского тракторного завода — это была такая сильная влюбленность молодого ученого в тему, место. Я выросла неподалеку, моя бабушка, моя прабабушка — они все оттуда. Магистерская работа была практической — это был мастер-план по охранным зонам, — и теперь хотелось посмотреть на это место именно с научной, теоретической точки зрения. Но научная школа разочаровала. Оказалось, что защитить диссертацию — набор необходимых формальностей, и авторитетные люди, профессура, уговаривали меня написать ее быстренько за год. В общем, когда мне стали говорить, что диссертацию может сделать любой дурак, я больше это делать не хотела. Я походила на другие защиты. Добротные работы, но не было даже близко момента, когда я киваю или плачу, я воодушевлена, я думаю: «Да, он прав, черт побери!» Я так рассчитывала на это! Я ходила и ходила на эти защиты, где человек зачитывает с листика банальные вещи, а после этого профессура задает банальные и абсурдные вопросы.

— А преподавание?

— Преподавание было одной из последних капель. У меня была какая-то четверть ставки в институте — студенты первого и третьего курсов. На первом курсе у всех были горящие глаза, они постоянно хотели поговорить, поспорить, высказаться о себе, о том, как они смотрят на архитектурный вопрос, спрашивали: «Зачем мы это чертим?..» В группе третьего курса половина студентов спала, а остальные были совершенно разочарованные, циничные. И ведь это 20 лет, революции делать. Они были уставшие, измотанные, скучные, у них не двигался мыслительный процесс вообще никуда, и у них были отвратительные проекты. И у меня созрела мысль, что в этой системе что-то не то, если за два года в ней происходят такие изменения, и мне неинтересно принимать участие в такой порче людей. Я проработала месяц. Причем зарплаты мне не хватало даже на то, чтобы доехать на метро. Уволиться из государственной системы оказалось не так просто, мне понадобился адвокат. А потом, буквально через три месяца, начался Майдан. Это хорошо совпало.

Именно тогда я поняла — для чего мне нужна институция, если я могу сделать сама? Мы объединились с Наташей Лобач и Юрой Баранником из Запорожья и сделали первую выставку о Баухаузе — скинулись деньгами, посчитали, как сделать ее дешевой, договорились с площадками. Да, она имела кучу минусов, но стало ясно, что я сама в чистом поле могу сделать лучше, больше, масштабнее, интереснее, чем с институциями, которые тянут вниз и уводят в минус, даже если дают кандидатскую степень. Но что это за кандидатская? Кандидатская кандидатской тоже рознь.

Через год мы создали ГО — гражданскую организацию. Все это действительно очень похоже на дореволюционные союзы, спiлки, как в харьковском рабочем движении. Сетевой, горизонтальный комьюнити-продукт, где у всех есть своя ответственность. За эти годы у меня сложилось ощущение, что при нужных ресурсах гражданский сектор может сделать даже больше, чем государственный.

© Дарья Абдуллина

© Дарья Абдуллина— В 2013 году ты основала научное движение «Модернистки», а потом провела одноименную конференцию. Расскажи, как вы начинали. Это ведь были домашние семинары? Что они изменили?

— Это была группа моих одногруппниц и женщин чуть старше или младше, группа практиков-архитекторов. Мы собирались по вечерам, по выходным, готовили какую-то тему с хэштегом «женщины и модернизм», дискутировали, читали друг другу лекции. Тогда, конечно, казалось, что за это никто денег никогда не даст. Мы еще даже не были сильно в теме феминизма. Мне было 24, я считала себя таким маскулинным архитектором, который сейчас ребенка поставит на ноги и вернется косить деньги.

Помню, на меня повлияла история Нины Манучаровой, одной из проектанток Харьковского тракторного завода. Она стартовала просто невероятно, создала множество очень смелых объектов, детские сады, соцгорода, стадион НКВД, строила коммуну имени Дзержинского, где работал Макаренко: высокий уровень осмысления рационализма, явная манифестность, качественная реализация. А после 1936 года она занялась нудным постконструктивизмом и потом вообще перешла на керамические плитки и всевозможные декоративные элементы, писала тексты о художественном оформлении интерьеров. Грустное понижение по статусу. Мне хотелось выяснить, что произошло с этими прерванными или спадающими карьерами, которые потом постоянно попадались в интервью. Я начала понимать, что нахожусь в том же самом положении, что не могу не наступить на эти грабли, что нет ситуации, где у женщины в архитектуре есть возможность стабильной, постоянной работы.

— Независимая позиция ведет к прямому диалогу с обществом. Диалог переходил у тебя в столкновения? Был страх провала?

— Да, во время первых проектов был страх, что кто-то обвинит в непрофессионализме, — или страх, что все это действительно плохо, непрофессионально, стыдно. Потом стало понятно, что оппонентам, как правило, нечего сказать — кроме того, что она сделала бред, не нравится, она странная и так далее. Навык не реагировать на это можно выработать за год. Это имеет смысл, иначе будет тяжко. В то же время расстраивает, что мы не получаем действительно хлесткой, острой критики. Хочется немного драйва, чтобы с другой стороны кто-то начал пикироваться, чтобы мы вошли хоть в какой-то спарринг. За шесть лет этого я так и не дождалась.

— А как насчет того, что не надо делать слишком сложные и заумные проекты и людям не нужна архитектура?

— Да-да! Часто приходится слышать, что люди не поймут, это слишком сложно, слишком непонятно, это никто не будет смотреть, вы никогда не наберете 10 тысяч просмотров с таким подходом. Все это неправда. Людям отлично заходит сложная информация, они соскучились по ней, им хочется мыслей, все пресытились банальной журналистикой с обрывочными тезисами в стиле копирайтинга. А взаимодействие ученых и активистов только поднимает уровень дискуссии.

— Последний вопрос, конечно, про деньги и бюрократию.

— Да, наши постсоветские государства глубоко бюрократизированы. Но бояться конфликта или бюрократии — в лес не ходить. А если я туда не соберусь, не надену латы, не возьму шлем и копье, то я просто останусь на одном месте, не получу развития и мои мысли не увидит мир. Поэтому лучше подготовиться к драке и понимать, что драка будет.

Этот материал мы подготовили при поддержке проекта She is an expert — первой базы женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

Ищите здесь эксперток для ваших событий.

Регистрируйтесь и становитесь экспертками.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202399407 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202393015 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202363878 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202390536 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials