Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

Чжан Хуань. Мой Зимний дворец №11. 2019. Шелкография, резьба по деревянной двери © Государственный Эрмитаж

Чжан Хуань. Мой Зимний дворец №11. 2019. Шелкография, резьба по деревянной двери © Государственный Эрмитаж9 сентября в Государственном Эрмитаже открылась долгожданная выставка «Чжан Хуань. В пепле истории», которая планировалась на конец весны; теперь в отдельной части экспозиции можно увидеть работы знаменитого китайца, созданные в изоляции. Длина центрального произведения выставки — «15 июня 1964 года» — 37 метров. Колоссальный масштаб в духе блокбастерного современного искусства сочетается с безэмоциональностью пропагандистской фрески: работа копирует официальный портрет Мао Цзэдуна и 1000 членов Коммунистической партии Китая и армии. Предельная плоскость содержания контрастирует с философской насыщенностью материала: портрет написан пеплом от храмовых благовоний. Ольга Кожура и Дарья Панайотти рассказывают, как читать произведения Чжан Хуаня и какое место отвести ему в современном искусстве, опирающемся на эстетику фотографии.

Чжан Хуань принадлежит к тому поколению авторов, для которого фотография была союзником нарциссических практик. Его самые ранние работы — серия перформансов, рассчитанных на шоковый эффект, — были сделаны в начале 1990-х годов в пекинской коммуне для художников East Village и тщательно задокументированы его соратниками по художественной сцене; мы знаем о них благодаря эффектной съемке фотографов Ронг Ронга и Лу Наня. В этих радикальных экспериментах с телесностью Чжан Хуань противопоставляет параметры собственного тела и архитектурное пространство, которое для него служит символом социума: безвольно повисает под потолком мастерской («65 Kilograms»), бросает свой вес на обрушение стен галереи («3006 m3: 65 kg»). Художник, который в этой борьбе располагает только собственными телесными жидкостями и 65 килограммами собственной плоти, заведомо обречен на поражение. Напрасность усилий, репрессированность и исключенность, аномия становятся и ключевой темой групповых перформансов, которые режиссирует Чжан Хуань. В «To Add One Meter to an Anonymous Mountain» и «To Raise the Water Level in a Fish Pond» группа друзей и соседей по художническим выселкам предпринимает бесплодное усилие, чтобы при помощи своих обнаженных тел поднять высоту горы или уровень пруда. Их абсурдные коллективные действия на снимках обретают силу молчаливого противостояния.

Чжан Хуань. To Raise the Water Level in a Fish Pond. 1997© zhanghuan.com

Чжан Хуань. To Raise the Water Level in a Fish Pond. 1997© zhanghuan.comВ 1990-е годы молодое поколение художников, работающих в жанре перформанса, приковывает к себе внимание как внутри страны, так и за ее пределами. Обращает на них внимание и только что вернувшийся в Шанхай Ай Вэйвэй. Ай на тот момент — авторитет и образец для подражания: один из участников Stars, первого авангардного объединения художников в Китае, привлекшего к себе внимание на Западе, он только что возвратился из США, где завел знакомства среди американской и китайской интеллигенции. Манифесты молодежи Ай печатает в своем альманахе Black Cover Book. Свидетельства о том, какими были взаимоотношения между двумя художниками, найти не удалось, но считается, что свой перформанс «12 Square Meters», где Чжан Хуань, обмазанный медом и рыбьим жиром и облепленный мухами, часами сидит посреди грязного публичного туалета, а затем омывается в ближайшем пруду, художник посвятил именно Ай Вэйвэю и его отцу, знаменитому диссиденту, вынужденному в ссылке заниматься унизительным трудом — чисткой сортиров. Позднее художники радикально разойдутся во взглядах; но сейчас, копируя путь к успеху старшего товарища, Чжан Хуань тоже отправляется за славой в Нью-Йорк.

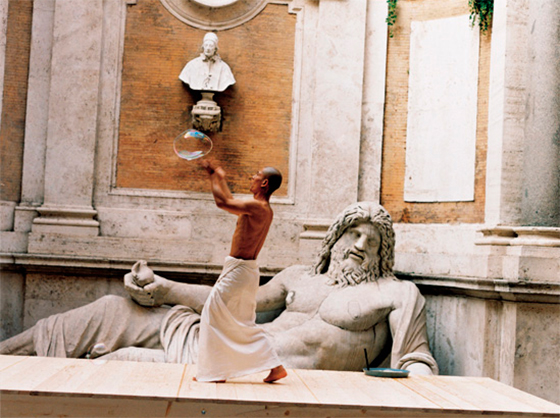

Чжан Хуань. Мой Рим. 2015© zhanghuan.com

Чжан Хуань. Мой Рим. 2015© zhanghuan.comДля иностранца, занимающегося перформансом, время как никогда удачное: благодаря усилиям художников поколения 1970-х — 1980-х годов перформанс активно институционализируется, востребована инаковость, экзотичность взгляда. Избрав выигрышную тему иммиграции, Чжан Хуань гастролирует по миру с перформансами серии «Мой…» («Моя Америка», «Моя Австралия», «Моя Япония» и т.д.); отражением этого периода можно считать перформанс «Мой Нью-Йорк» (2002) в музее Уитни, где Чжан Хуань наряжается в костюм из сырого мяса, моделирующий гипертрофированную мускулатуру: без репрессивной обстановки и враждебного социума его тело, некогда вовлеченное в бессмысленную схватку, крепчает и растет. Однако роль перформансного бройлера очень скоро его утомляет, а лимит на азиатскую инаковость связывает руки; вдобавок изменения политической и экономической ситуации создают новые рынки для искусства, и в их освоении у Чжан Хуаня есть неоспоримое преимущество.

Чжан Хуань. Мой Зимний дворец №9. 2019. Шелкография, резьба по деревянной двери© Государственный Эрмитаж

Чжан Хуань. Мой Зимний дворец №9. 2019. Шелкография, резьба по деревянной двери© Государственный ЭрмитажВ 2005 году Чжан Хуань возвращается на родину — уже как успешный на Западе художник. Для поколений китайцев такая карьерная траектория — уехать в США с тем, чтобы вернуться на лучшую, более денежную должность, — предмет одновременно желания и фрустрации, а в середине 2000-х конфликт между привычным укладом и прозападными настроениями, насаждаемыми сверху, становится особенно острым. Активно выходя на внешние рынки, Китай насаждает «европейскость»: в мегаполисах, которые к Олимпиаде-2008 активно застраиваются «звездными архитекторами», прививаются нормы цивилизованного поведения, исключающие такие привычные детали повседневной жизни, как плевки на улице или «пекинское бикини» (мужская практика подворачивать майку, оголяя живот, в публичных местах). Роль посредника между восточной культурой и западным арт-рынком теперь и логистически, и коммерчески выгоднее исполнять, находясь в Китае; ниша главного дипломата в поле современного искусства пустует, и эту лакуну прозорливо занимает Чжан Хуань. Художник перестраивает завод на задворках Шанхая в мастерскую с десятками подмастерьев и разворачивает здесь культурное производство, где в качестве сырья выступают невостребованные элементы традиционной культуры, а капитал создается за счет их интеграции в международное культурное пространство, перевода на интернациональный язык совриска. Успех в этом качестве превращает Чжан Хуаня в главное лицо процветающего китайского арт-рынка: он становится персонажем статусных роликов GQ, участвует в рекламе люксовых брендов, появляется на обложке Newsweek, где ему посвящена статья «China's Glasnost».

После возвращения в Китай поиски собственного пути в искусстве прочно совмещаются у Чжан Хуаня с манифестацией национальной идентичности. В рамках одного из продолжающихся проектов он вырезает на дверях, собранных в провинции Шаньси, образы мировой истории искусства и мирового арт-рынка: исполненные в традиционной технике дунъянской резьбы по дереву, они приобретают сходство с персонажами китайского народного искусства. Так выполнена представленная в Эрмитаже серия «Мой Зимний дворец», в которой наивность в подходе к «канону» сочетается с какой-то напористой предприимчивостью в его усвоении.

Чжан Хуань. Мой Зимний дворец №8. 2019. Шелкография, резьба по деревянной двери© Государственный Эрмитаж

Чжан Хуань. Мой Зимний дворец №8. 2019. Шелкография, резьба по деревянной двери© Государственный ЭрмитажИменно эта линия становится основной, когда китайская политика открытости, и без того противоречивая, начинает сворачиваться. Для одного из менторов Чжан Хуаня, Ай Вэйвэя, это оборачивается государственными репрессиями, но самому Чжан Хуаню удается сохранить и укрепить свой статус. Разрыв, который теперь образовался между двумя художниками, наглядно иллюстрируют их работы, посвященные одной из главных трагедий в современной истории Китая — Сычуаньскому землетрясению 2008 года. Для того чтобы разобраться в причинах тяжелых последствий катаклизма, Ай Вэйвэй проводит целое независимое расследование; его главным результатом становится список погибших, который в разы превосходит официально обнародованные данные. Ряд работ («Straight» (2008–2012), «Remembering…» (2009), «Rebar and Case» (2014) и другие) проникнут обличительными интонациями, фокусируется на страдании народа и коррумпированности чиновников. Работа Чжан Хуаня «Туннель надежды» (2010), также посвященная трагедии, куда более инертна: художник находит и выставляет в качестве арт-объекта обугленный и искореженный остов поезда, избегая упоминания жертв и как бы консервируя коллективную травму. Место критики у Чжан Хуаня занимают медитативность, миросозерцательность, стимулированные крупным форматом и символически насыщенным материалом, а основной акцент он делает на таких выраженных маркерах национальной культуры, как буддизм, конфуцианство, традиционные ремесла.

Чжан Хуань. Возвращение блудного сына. 2019. Холст, пепел© Государственный Эрмитаж

Чжан Хуань. Возвращение блудного сына. 2019. Холст, пепел© Государственный ЭрмитажВ середине 2000-х годов художник находит собственную технику, которая обеспечит ему узнаваемость: он начинает писать картины пеплом благовоний, собранным по буддийским храмам. В качестве источников для работ «пепельной серии» используются изображения самого разного толка — от живописных шедевров (на выставке это рембрандтовское «Возвращение блудного сына» и репинские «Иван Грозный и сын его Иван») до документальных фотографий второй половины XX века. В этом последнем случае примечательно использование такого материала, который современное искусство, по большому счету, предпочитает игнорировать (либо использовать критически или субверсивно): снимков пропаганды, которые даже акцент на буддийской составляющей и демонстративный отказ от нарративности не способны сделать полностью аполитичными.

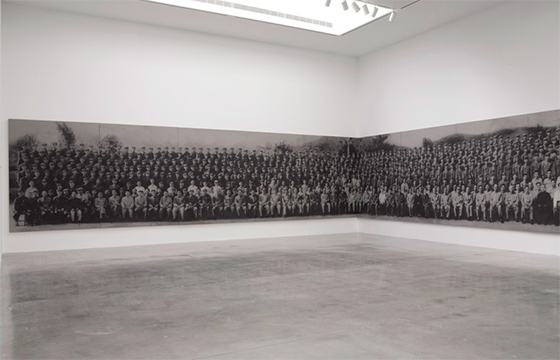

Самый яркий пример — колоссальная работа «15 июня 1964 года», написанная по групповому портрету членов КПК и армейцев, случайно найденному Чжан Хуанем. По словам художника, его поразил масштаб снимка, словно бы отражающий китайскую тягу к объединению, к крупным социальным конструкциям, — и именно этот пафос он решил передать, увеличив масштаб полотна, так что теперь оно почти полностью занимает одну из стен Николаевского зала.

Чжан Хуань. 15 июня 1964 года. Общий вид картины© zhanghuan.com

Чжан Хуань. 15 июня 1964 года. Общий вид картины© zhanghuan.comСамо по себе обращение к документальным снимкам — либо историческим, либо эго-документам — заставляет вспомнить о целой череде художников и произведений, которые определили взаимоотношения между фотографией и другими медиа в современном искусстве. От «Дядюшки Руди» Герхарда Рихтера и их совместного с Зигмаром Польке «капиталистического реализма» до помеченных пестрыми пятнами работ Джона Балдессари, алтарей и реликвариев Кристиана Болтански и «позитивов» Збигнева Либеры — в западном современном искусстве и фотография как артефакт, и сама практика фотографии выступают либо символом доминирующей идеологии, коллективной амнезии, вытеснения и репрессий, либо инструментом, помогающим высветить коллективные аффекты, посредником, за счет которого частная история компрометирует большой нарратив.

Совместная фотография председателя Мао, председателя Лю, руководящих лиц партии и страны, солдат и офицеров на военных учениях войсковых частей Пекина и Цзинаня. 1964. 264х31 см© zhanghuan.com

Совместная фотография председателя Мао, председателя Лю, руководящих лиц партии и страны, солдат и офицеров на военных учениях войсковых частей Пекина и Цзинаня. 1964. 264х31 см© zhanghuan.comНо, хотя эстетическое решение позволяет вписать их в ряд произведений западных мэтров, «пепельные» работы Чжан Хуаня отличает иное обращение с медиа фотографии. Если в западной критике фотография индивидуалистична, то для Чжан Хуаня значим именно пафос единения. Идеи об ангажированности взгляда и идеологической обусловленности оптики заслоняет идея о сообществе зрителей, узнающих отсылки к визуальному канону и разделяющих общее знание о смысле и ценности рассматриваемых образов. Если мы, воспитанные на западном письме о фотографии, привыкли, в первую очередь, отмечать неподдельность, достоверность схваченного мгновения, то для Чжан Хуаня главной ценностью снимка, на основе которого он пишет «15 июня 1964 года», становится манипулируемость — ведь именно монтаж и ретушь позволили создать эту невероятно длинную многофигурную композицию, которая, по мнению художника, так хорошо отражает специфику китайского менталитета.

Чжан Хуань. 15 июня 1964 года. Фрагмент© Дарья Панайотти

Чжан Хуань. 15 июня 1964 года. Фрагмент© Дарья ПанайоттиТакое понимание фотографического медиа и его свойств гораздо ближе к соцреализму. Примечателен переход художника от зрелищной арт-документации перформансов к попыткам перевести «национальное китайское» в план визуального и растворить авторское «я». Из фотографии заимствуется эффект достоверности (который и в оригинале оказывается искусственно сконструированным). Добавляется невероятная патетика материала. В действительности перед нами не новейшая история, а новейшая мифология, в которой активно используется ассоциация «фотографическое как историческое». История, к которой обращается Чжан Хуань, приобретает в его руках одномерность, упорядоченность и гомогенность пепла, разложенного на десятки тональных градаций. Выживает ли она — или это миф, сгорая, обращает ее в пепел?

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020748 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020626 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 20201178 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020785

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020655 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020451 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020679