Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

© Евгений Павленко / Коммерсантъ

© Евгений Павленко / КоммерсантъВ конце декабря издание The Art Newspaper Russia объявило лонг-лист своей ежегодной премии в области искусства. Размышляя (в ожидании шорт-листа) о том, какие новые перспективы открывают нам выставочные итоги 2018 года, COLTA.RU рассказывает о своем фаворите этого списка — Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, выдвинутом на номинацию «Музей года», а точнее — о выставке «100+10», которая осенью была открыта к 110-летию музея и завершает свою работу на этой неделе.

Двойная дата, вложенная в название, отсылает к Первой русской театральной выставке, которая открылась в 1908 году в здании Панаевского театра. Представленные на ней предметы из собраний Левкия Жевержеева, Марии Савиной, Ивана Горбунова, Алексея Бахрушина и Валериана Светлова сначала сформировали постоянную экспозицию в актерском фойе Александринского театра, а в 1918 году стали основой СПбГМТиМИ (тогда — Музея петроградских академических театров). К 110-летию приурочено и завершение кропотливого ремонта парадной анфилады Шереметевского дворца, который шел в музее с начала девяностых: теперь в ней планируется создание Музея музыкальных инструментов.

Уве Брюкнер© Надя Плунгян

Уве Брюкнер© Надя ПлунгянФормально-юбилейное впечатление от основной темы «100+10» (новые поступления последнего десятилетия) быстро рассеивается удивительно цельной и разносторонней экспозицией. Эта цельность — заслуга приглашенных из Германии музейных дизайнеров Уве Брюкнера (Atelier Brückner) и Ульрике Шлемм, которые смогли объединить в десяти залах произведения трех столетий.

Александр Бенуа. Эскиз декорации к балету «Павильон Армиды» Н.Н. Черепнина. Антреприза С. Дягилева. 1909. Дар Нины Лобановой-Ростовской© Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

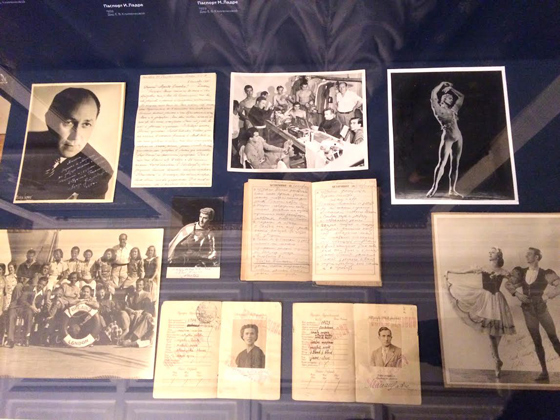

Александр Бенуа. Эскиз декорации к балету «Павильон Армиды» Н.Н. Черепнина. Антреприза С. Дягилева. 1909. Дар Нины Лобановой-Ростовской© Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусстваСреди них — большая архивная часть (например, личные бумаги Сергея Лифаря и певицы Любови Андреевой-Дельмас и полученные в дар в 2018 году документы балерины Илларии Ладре-Обыденной); раздел «реликвий» — личные вещи и автографы театральных деятелей и такие редкости, как перчаточные куклы концертной бригады 1942—1943 годов; раздел редких музыкальных инструментов и портретная галерея артистов и режиссеров послевоенных лет — от фотографии до живописи. Заметный сегмент выставки принадлежит костюмам. Здесь можно увидеть повседневные платья и сценические костюмы Майи Плисецкой, сшитые для нее Пьером Карденом, и реконструкции костюмов к балетам «Павильон Армиды», «Петрушка» и «Умирающий лебедь», созданные в 1990-х хореографом, художником и танцовщиком Никитой Долгушиным.

«100+10». Фрагмент экспозиции. Документы и фотографии из архива Илларии Ладре© Надя Плунгян

«100+10». Фрагмент экспозиции. Документы и фотографии из архива Илларии Ладре© Надя Плунгян«100+10» выстроена как метавыставка: это сквозная навигация-комментарий к основной экспозиции. Она задана музыкальной темой и акцентирующей разметкой глубокого синего цвета: синий выделяет в основной экспозиции отдельные фрагменты, а иногда «проливается» и «расплескивается» на пол и стены целых залов. Отдельными синими включениями стали, например, треугольные движущиеся витрины в зале музыкальных инструментов, выделенные цветом стенды и синие поверхности витрин и столиков в разделе архивов и реликвий.

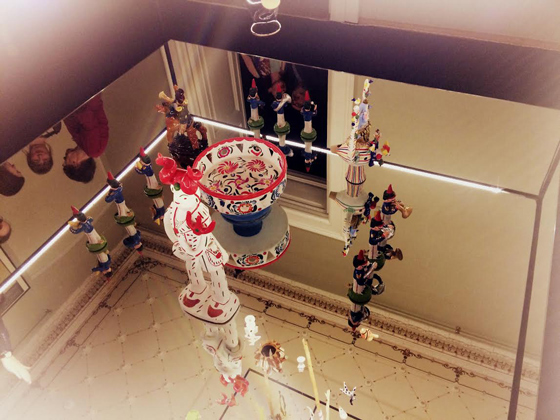

«100+10». Фрагмент экспозиции с коллекцией свистулек разных народов© Надя Плунгян

«100+10». Фрагмент экспозиции с коллекцией свистулек разных народов© Надя ПлунгянИногда синий объединен с другими декоративными решениями. Например, в центре зала с театральными портретами художники поместили огромное зеркальное плато, подвесив над ним экспонаты из большой коллекции керамических свистулек VII—XX столетий, приобретенной музеем в 2009 году. Это действительно свободная и остроумная работа с архивом: зеркало удваивает ярко освещенный дождь цветных фигурок, и со стороны он выглядит полноценной инсталляцией. Завершающий первую анфиладу выставки крупный зал с коллекцией костюмов, наоборот, погружен в некоторое затемнение. Экспонаты выстроены на длинном подиуме, неподвижность манекенов подчеркнута видеопроекцией, которая создает впечатление и живости, и историчности происходящего.

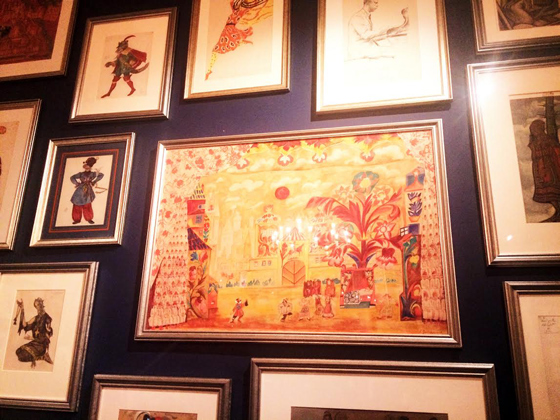

«100+10». Фрагмент экспозиции. В центре: Наталья Гончарова. Эскиз декорации к опере-балету «Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова. Труппа «Русский балет Дягилева». 1914. Дар Нины Лобановой-Ростовской© Надя Плунгян

«100+10». Фрагмент экспозиции. В центре: Наталья Гончарова. Эскиз декорации к опере-балету «Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова. Труппа «Русский балет Дягилева». 1914. Дар Нины Лобановой-Ростовской© Надя ПлунгянГвоздь экспозиции — дар международного благотворительного фонда «Константиновский» — графические листы из знаменитой коллекции Нины и Никиты Лобановых-Ростовских, дополненные в 2014 году произведениями из личной коллекции Нины Лобановой-Ростовской. Речь идет о безусловных и даже хрестоматийных произведениях театрально-декорационного искусства, чье возвращение в Россию стало этапом (рассказывая о даре на открытии, директор музея Наталия Метелица не смогла сдержать слезы). Дизайнерским решением этой части стала тесная шпалерная развеска, выстроенная почти до потолка в интенсивно-синих стенах центрального зала.

«100+10». Фрагмент экспозиции со сквозными витринами для музыкальных инструментов© Надя Плунгян

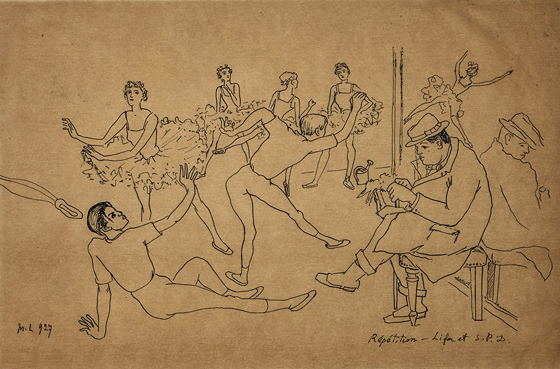

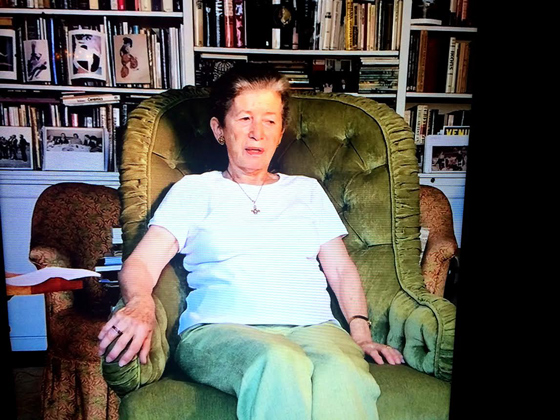

«100+10». Фрагмент экспозиции со сквозными витринами для музыкальных инструментов© Надя ПлунгянРешение спорное, если учесть, что на зрителя разом обрушиваются десятки работ совершенно разных авторов: Врубеля и Кустодиева, Судейкина и Билибина, Бенуа и Стеллецкого, Сомова и Челищева, Якулова и Чехонина. Классика русского символизма и модерна поддержана авангардом — можно выделить, например, гравированный эскиз Веры Ермолаевой и литографии Эль Лисицкого к опере Крученых «Победа над Солнцем» (1920), а также композицию Любови Поповой к спектаклю Анатолия Луначарского «Канцлер и слесарь» (1921). Отдельно отмечу эскизы костюмов Льва Бакста к дягилевским балетам (1910—1911), таинственно-голубой город Натальи Гончаровой для финала «Жар-птицы» (1926) и остроумный скетч Михаила Ларионова «Сергей Дягилев на репетиции» (1927). Невероятно, но на одной из боковых стен этого зала еще и проигрывается видеоинтервью самой Нины Лобановой-Ростовской, в котором она рассказывает историю собрания.

Михаил Ларионов. Сергей Дягилев на репетиции. Рисунок. 1927. Дар Нины Лобановой-Ростовской© Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

Михаил Ларионов. Сергей Дягилев на репетиции. Рисунок. 1927. Дар Нины Лобановой-Ростовской© Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусстваПо всем правилам видео должно было разрушить всю графическую развеску, а хиты классиков начала века — затеять друг с другом спор на повышенных тонах. Однако такая теснота и непосредственность в конце концов оказывается оправданной. Пройдя всю экспозицию, хочется вспомнить этот зал как метафору культурного взрыва 1900-х — 1920-х годов. Одновременно он смотрится удивительно личным, как если бы перед нами действительно открылись двери в какую-нибудь из комнат крупнейшего современного коллекционера.

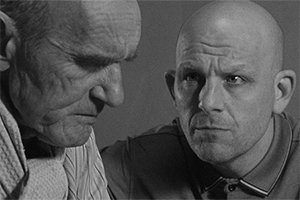

Левон Лазарев. Бесы. Дар Малого драматического театра — Театра Европы под руководством Л. Додина© Надя Плунгян

Левон Лазарев. Бесы. Дар Малого драматического театра — Театра Европы под руководством Л. Додина© Надя ПлунгянМузейный 2018 год дал ряд громких выставочных проектов, соединивших контексты прошлого и настоящего в иммерсивном или супердекоративном решении. Среди них можно упомянуть проект Андрея Могучего и Веры Мартынов «Хранить вечно» для петербургского Манежа, параллельные выставки Музея Москвы и Большого Петергофского дворца о снах городской культуры, фантазию «Парк Горького: фабрика счастливых людей» в ММСИ, созданную Александрой Селивановой, Филиппом Виноградовым и Валентиной Останькович в коллаборации со студентами ГИТИСа мастерской Дмитрия Крымова. Наконец, это пермский проект Александра Морозова, Яны Цырлиной и Евгении Сусловой «Акчим. Координаты» и финальная часть авторской трилогии Сергея Хачатурова, показанной в 2016—2018 годах в ГМЗ «Царицыно» («Ожившая пьеса императрицы» (2016—2017), «Призрак-рыЦАРЬ» (2017—2018), «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура» (2018)).

Интервью Нины Лобановой-Ростовской. Видео с экспозиции

Интервью Нины Лобановой-Ростовской. Видео с экспозицииХотя выставка «100+10» выглядит на этом фоне несколько более академично, именно она, кажется, подвела определенный итог сезона и выступила флагманом сразу нескольких направлений: движение музеев в сторону мультимедийного пространства, интерактивные авторские включения в архивный материал и сотрудничество с театром как один из главных трендов современного экспозиционного искусства. Не случайно «100+10» была поддержана фондом «Про Арте» и стала частью III Петербургской биеннале музейного дизайна.

© Надя Плунгян

© Надя ПлунгянНаблюдая за неминуемым отдалением XX века, усталые 2010-е одновременно стремятся и к движению, и к бездействию. Иммерсивные проекты читают музейный фонд как пьесу, пытаясь оживить его ровно настолько, чтобы добиться остранения. Но всеобщее стремление к эмоциональности, пускай достигнутой через театральные приемы, заслуживает внимания. Будем считать эту рассеянную эмоцию чертой нового дендизма в синтетическом искусстве наступившего столетия.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020858 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020726 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 20201364 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020834

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020741 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020513 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020782