Искусство

ИскусствоТяжба о пенсии

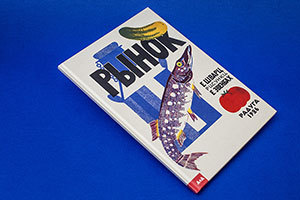

Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

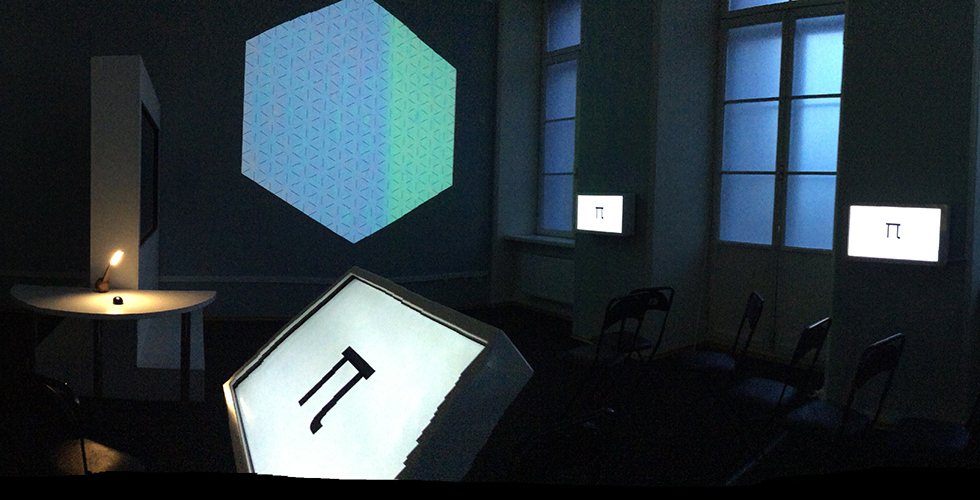

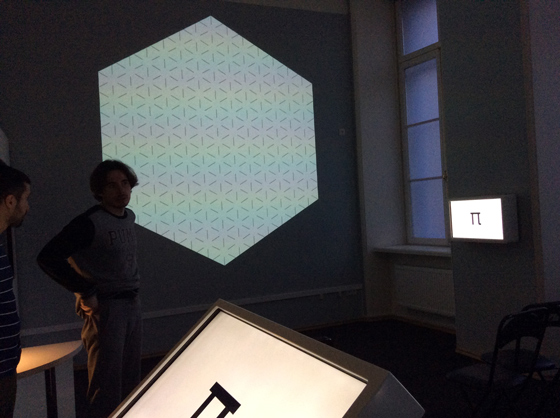

16 февраля 202217842 Сцена из спектакля «Случайность»© «театр post»

Сцена из спектакля «Случайность»© «театр post»Петербургский «театр post» представил премьеру спектакля «Случайность»: продолжая работать на междисциплинарном поле, подопечные Дмитрия Волкострелова на этот раз выступили с проектом в модном жанре сайнс-арт. Название постановки, премьера которой состоялась в Центре мультимедиа Русского музея, отсылает к эффекту параллелизма в эволюции — когда одинаковые признаки проявляются у разных видов практически независимо друг от друга, когда процессы кажутся случайными, а при более детальном рассмотрении оказываются направленными и закономерными. Ксения Волкова поговорила о «Случайности» с авторами спектакля — режиссером Андреем Слепухиным и драматургом Екатериной Августеняк.

— Прошлой осенью фонд «Живой город» провел в Казани лабораторию «Аннигиляция», в рамках которой кураторы Дмитрий Волкострелов и Олег Лоевский пытались соединить науку и театр. Правильно ли я понимаю, что проект «Случайность» зародился именно в ее недрах?

Андрей Слепухин: Более того — я с самого начала предлагал выпустить этот спектакль в Казани, но на тот момент у лаборатории «Угол» не было возможности осуществить проект, так что вполне логично, что мы договорились о премьере с Димой (Волкостреловым. — Ред.). Здорово, что «Аннигиляция» развивается, — этой осенью, например, лаборатория была устроена таким образом: ученые предлагали ограниченный список тем и проблем, которые казались им важными, интересными, а участники — режиссеры, художники — искали способы их художественного осмысления, исследования. В прошлом году все было совсем иначе: режиссеры изначально могли выбрать и разрабатывать любую тему, связанную с наукой, — полная свобода…

— Ты хочешь сказать, что перед тем, как ты решился на участие в «Аннигиляции», вопросы эволюционной биологии волновали тебя много лет?

Слепухин: Ну, тут, конечно, тоже не обошлось без элемента случайности. Про лабораторию я узнал в начале лета, долго думал, какую тему выбрать, — по следам «Поля», конечно, тянуло в сторону физики. Но на день рождения премьер «театра post» Иван Николаев подарил мне книгу — разумеется, ничего не зная о моем желании участвовать в «Аннигиляции», — и это была книга «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий» Александра Маркова и Елены Наймарк. «Ваня плохую книгу не подарит», — подумал я, начал читать — и сомнения отпали сами собой. Так что выпуск «Случайности» в «театре post» был, конечно, предрешен…

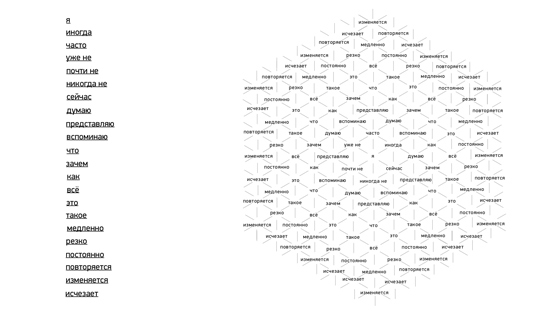

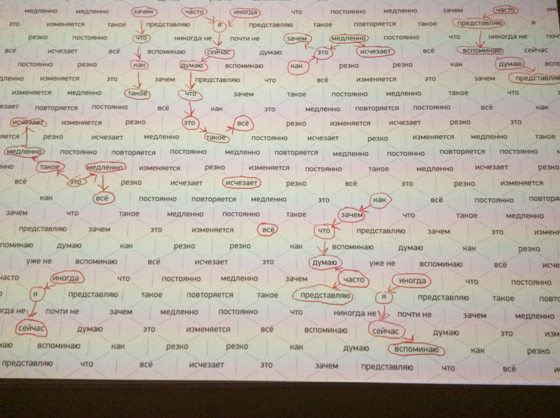

Екатерина Августеняк. Фрагменты пьесы «Случайность»

Екатерина Августеняк. Фрагменты пьесы «Случайность»— …тем более что верный заветам Джона Кейджа «театр post» на тот момент уже много работал в своих спектаклях с темой случайности.

Слепухин: Случайность — вообще едва ли не ключевая для искусства вещь, но в данном случае мне был интересен, скорее, научный аспект проблемы. Случайность как интереснейшее явление эволюции — можно ли проанализировать его с помощью театрального инструментария? Надо, наверное, напомнить, что случайность — один из камней преткновения в эволюционной биологии. Многие воспринимают ее как отсутствие алгоритма, как подчиненность хаосу. Но это совсем не так: случайность — это исходная точка, с которой начинается эволюционное изменение. То есть при копировании информации возникают незапрограммированные, случайные мутации. Они могут быть вредными, полезными, нейтральными — но если случайность дает полезную мутацию, то она закрепляется и в дальнейшем дает развитию организма очень интересное направление.

— В какой момент ты понял, что для выпуска в «театре post» тебе нужен драматург — и что им окажется именно Екатерина Августеняк? Со стороны ведь это выглядит абсолютно логичным программным ходом: «Случайность» — твой режиссерский дебют, начавшийся с эскиза на «Аннигиляции», которую курировал Волкострелов. А он, в свою очередь, дал Кате «путевку в жизнь» на программе Fringe прошлогодней «Любимовки»… И вот теперь «театр post», который скоро будет отмечать десятилетний юбилей, приглашает к работе новое поколение художников, в известной степени «выросших» на его спектаклях.

Екатерина Августеняк: «театр post» действительно во многом повлиял на мое становление как драматурга. В свое время, переживая профессиональный кризис, я попала на «Я свободен» — хорошо помню, какой шок я тогда пережила. Мне казалось, что я вполне насмотренный зритель, — а тут такое.

Случайность как интереснейшее явление эволюции — можно ли проанализировать его с помощью театрального инструментария?

Слепухин: У меня кризис, кстати, случился, скорее, после спектаклей «театра post». До знакомства с Волкостреловым у меня было все в порядке, я жил какими-то вполне традиционными представлениями о театре…

Августеняк: Просмотр «Я свободен» мне очень помог. Помог начать заниматься современным искусством, преодолевать свою школу. Именно через текст я получила возможность выйти на территорию искусства, предполагающего совсем другое осмысление современности — которое совсем не обязано быть эстетически привлекательным. Это было важным открытием. Современное искусство может быть не всегда понятным, не всегда приятным — но это процесс, в котором предлагается поучаствовать. Что же до «Случайности», то мое появление в проекте инициировала, кажется, [прима «театра post»] Алена Старостина. Я же изначально дизайнер-художник, меня очень интересуют сайнс-арт и тема новых медиа в театре. Отчасти все это было отрефлексировано в моей прошлогодней пьесе «Lorem Ipsum», читку которой год назад делал Волкострелов, в еще большей степени — в «Опусе ДНК», который был показан на «Любимовке-2019». Изучая научные или технологические явления, мы можем найти какой-то особенный язык, особую структуру языка — так что, когда мне предложили стать частью «Случайности», я была только рада.

Слепухин: Тем более что у нас на тот момент действительно возникла вполне конкретная проблема со структурой будущего спектакля.

Сцена из спектакля «Случайность»© «театр post»

Сцена из спектакля «Случайность»© «театр post»— Правильно ли я понимаю, что текст «Случайности» устроен как визуальный код, что это пьеса-схема, как и в случае «Lorem Ipsum»? Не буду спойлерить, но ведь в спектакле именно эта структура задает направление всей его мультимедийной составляющей, о которой мы еще поговорим.

Августеняк: Да, на «Любимовке» меня в этом году назвали «роботом-драматургом». Меня часто обвиняют в том, что форма в моих текстах первична, — хотя на самом деле я всегда отталкиваюсь в работе от идеи. Структура «Случайности», о которой ты говоришь, возникла сразу — и она сразу показалась очень органичной. Хотя бы потому, что прекрасно сочетается с программой Маркова, которую Андрей использовал при работе над концепцией спектакля.

— Тут, видимо, нужно пояснить, что Александр Марков разработал специальную компьютерную программу, которая вычисляет мутации — и передает этот процесс через язык, через символы.

Слепухин: Эволюция не знает, к какому идеалу стремится, но она к нему движется. Грубо говоря, программа Маркова устроена таким образом, что в самом начале у тебя есть только хаотический набор букв, а ты задаешь этот идеал, добавляя любую фразу. И дальше программа, основываясь на всех данных эволюции, начинает постепенно составлять эту фразу — со всеми ошибками, проходя через множество этапов. Если буква встала на правильное место, она закрепляется. Если неправильно — отбраковывается. И ты можешь наблюдать, как постепенно из хаоса возникает текстовый организм.

Через текст я получила возможность выйти на территорию искусства, предполагающего совсем другое осмысление современности — которое совсем не обязано быть эстетически привлекательным.

— «Случайность» любопытна как прецедент: вы не выступаете в жанре «простыми словами о сложном», но пытаетесь осмыслить научные открытия художественно, эстетически — то есть взаимодействуете с наукой не на рациональном, как это обычно принято, а на чувственном уровне.

Слепухин: Получился, с одной стороны, отклик на научную ситуацию, а с другой — попытка диалога с ней. Большое впечатление, которое я получил от книг, прочитанных во время работы над спектаклем, было в равной степени и интеллектуальным, и эмоциональным.

Августеняк: Я пыталась выяснить — почему тема эволюции так нас задевает? Почему в ней столько личного отклика? Для меня это был достаточно непростой процесс: если структуру я визуализировала достаточно быстро, то на поиск адекватной формы для текста ушло больше времени. Тут ведь еще есть важный момент: мы не ученые, мы способны рассмотреть эти сюжеты на бытовом и, возможно, художественном уровне. Научные дефиниции и наше понимание их — это разные вещи. В какой-то момент я услышала, что Андрей говорит про мутации, и это помогло найти способ создания текста. Мутации, ошибки — вот что лежит в основе поиска языка для этого текста. Сам способ говорения, когда мы, непрофессионалы, рассуждаем о науке, — не столько пересказ, сколько эмоциональный отклик на полученную нами информацию, наложенный на другие пласты знаний, которые у нас уже есть в связи с этой темой. В нашем мозгу возникает химическая реакция, создаются информационные цепочки…

— Получается, что текст «Случайности» — он еще и о том, как научный дискурс вторгается в наш бытовой язык, как они взаимодействуют, вступают в диалог. То есть на выходе получается литературный постмодернизм, «текст о тексте»?

Августеняк: Да, я работаю со всем этим — как со способом включения в тему.

— Как «Случайность» взаимодействует с текстами Маркова? Правильно ли я понимаю, что ты выделяешь основные мотивы, повторяющиеся понятия — и выстраиваешь вокруг них свою мысль?

Августеняк: Именно так. С разрешения Маркова научный текст внедрен в тело спектакля. Но это, впрочем, никак не прописано в пьесе — в тексте есть только упоминание терминов: как мы пытаемся про них говорить, про них рассуждать. В начале работы над «Случайностью» мы часто встречались и пытались размышлять о своих переживаниях по поводу новых научных знаний — из этих диалогов и сложился текст пьесы.

Сцена из спектакля «Случайность»© «театр post»

Сцена из спектакля «Случайность»© «театр post»— Вы выпустили премьеру в Центре мультимедиа Русского музея. Тут возникает сразу очень много важных сюжетов актуальной повестки: взаимодействие искусства и медиа, диалог традиции и современности — «Случайность» попадает сразу во множество болевых точек сегодняшнего художественного процесса.

Августеняк: Это пространство идеально подошло для разговора, который ведется в «Случайности».

Слепухин: Как только мы пришли в Центр мультимедиа, все встало на свои места.

Августеняк: Здорово, что это одновременно Русский музей — и в то же время очень демократичное пространство, открытое всему новому.

— У вас — демократизация науки, у них — демократизация искусства. Русский музей, в принципе, работает в том же направлении, что и Марков, занимаясь популяризацией — открывая, скажем, виртуальные филиалы в городах, где нет доступной музейной среды. Какова, кстати, в вашем спектакле роль зрителя?

Августеняк: Для нас, в первую очередь, важен диалог с публикой.

Слепухин: Очень хочется — не знаю, в какой степени это получится, — чтобы опыт «Случайности» стал для нее личным. Спектакль работает со сменой оптики, с попыткой воспринимать себя не с точки зрения философии, допустим, или социологии, или политологии, а с какого-то не слишком привычного ракурса — очень аутентичного, на самом деле. Помню, на «Аннигиляции» мне задали вопрос: почему, мол, вы так увлечены темой эволюции, вы что, ничего не знали об этом раньше? Знал, конечно, но когда я пережил эту тему как непосредственный опыт — для меня все и произошло.

Августеняк: В «Случайности» заложено приглашение к соучастию — при этом от зрителя ничего, по сути, не требуется. Мы не просим, скажем, публику высказываться по тем или иным темам — но хотим запустить механизм подключения к ним.

Слепухин: Это же ужасно интересно — анализировать свою жизнь с новой точки зрения, понимать, как выстраивалось твое развитие. То, что я занялся театром, — чистая случайность: я никогда в жизни не собирался быть артистом и уж тем более режиссером. К этому не было никаких предпосылок: до одиннадцатого класса я собирался стать футболистом, в театре я впервые побывал, кажется, за год до окончания школы — меня затащили одноклассницы. Самое замечательное, что есть в эволюции, — отсутствие какой-либо заданности. Ни один организм не знает, во что он разовьется. Есть некий тоннель, по которому ты движешься, — и нужны какие-то невероятные события, чтобы этот тоннель изменить. Судьба — это глупость, развитие организма исключительно процессуально.

Сцена из спектакля «Случайность»© «театр post»

Сцена из спектакля «Случайность»© «театр post»— То есть то, что ты занялся театром, — это некая мутация?

Слепухин: Фактически — да.

— А как мы в данном случае оцениваем эту мутацию — полезная она или вредная? Понятно, что в развитии, например, рыбы полезная мутация — это та, которая привела к развитию нового, более совершенного, вида рыбы. А у человека?

Слепухин: Все правильно. В эволюции это называется «приспособленность». Чем больше потомков ты оставил, тем ты приспособленнее. Например, уже доказано, что естественный отбор негативно влияет на гены, отвечающие за способность к обучению, — он работает против них, потому что более образованные люди, по статистике, оставляют намного меньше потомства, чем менее образованные. И это, заметь, никакое не оценочное суждение, а статистика. Естественный отбор постепенно начинает отсеивать гены образования — как мешающие размножению.

— Мне кажется, что если бы ты стал футболистом, то был бы более приспособленным к жизни. Положа руку на сердце, театр — это явно твоя вредная мутация.

Слепухин: С материально-экономической точки зрения? Может быть. Но, возможно, я стал бы не самым лучшим футболистом — и был бы несчастлив. Моя приспособленность, кстати, равна единице. У меня двое детей, соответственно, как говорит Александр Марков, «вас было двое, вас двое осталось — приспособленность равна единице, вы молодцы».

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 202217842 Театр

Театр Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Искусство

ИскусствоЛюбовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»

14 февраля 202216969 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая Россия Театр

Театр Кино

Кино Современная музыка

Современная музыкаКак перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым

10 февраля 202217979