Академическая музыка

Академическая музыкаБудущее не за горами

Люцернский фестиваль открылся выступлением Российского национального молодежного симфонического оркестра

16 августа 2021546 А.В.Лентулов. Пейзаж с воротами. Кисловодск. 1913 (фрагмент)© Третьяковская галерея

А.В.Лентулов. Пейзаж с воротами. Кисловодск. 1913 (фрагмент)© Третьяковская галереяШтемпель «Выезд из СССР разрешить…», который встречает на входе на самую представительную за все время российскую выставку шедевров коллекции Георгия Костаки к его столетию, сильно напоминает экспозиционные решения 1980-х — начала 1990-х: дьявольская красная заливка фона и типографическая имитация зловещих бюрократических документов, отпечатанных на пишущих машинках бездушных советских госаппаратов — бесчувственных, а то и враждебных ценностям авангарда, которые зрителю предлагается воспринимать как ценности безусловной индивидуальной свободы. В таком духе оформлен Музей ГУЛАГа, Музей Маяковского и многочисленные издания про зверства сталинизма. Намек ясен, и выставочный нарратив знакомый, но немного удивляет своей косностью — как будто Союз развалился вот только что, а на дворе не середина 2010-х, а год 1997-й, когда все были крайне озабочены восприятием новой свободной России на Западе, а в Третьяковке состоялась первая большая выставка коллекции Георгия Костаки. «Феномен Костаки, энтузиаста нелегального искусства, родился в свинцовые времена — истребление космополитов, формалистов и прочих идеологических врагов советской власти было не только моральным, но и физическим. Георгия Дионисовича выручало особое положение: происходя из семьи обрусевших греков, он формально был иноземным подданным, хотя родился и провел большую часть своей жизни в России», — писала тогда Александра Шатских, наш важный специалист по Казимиру Малевичу.

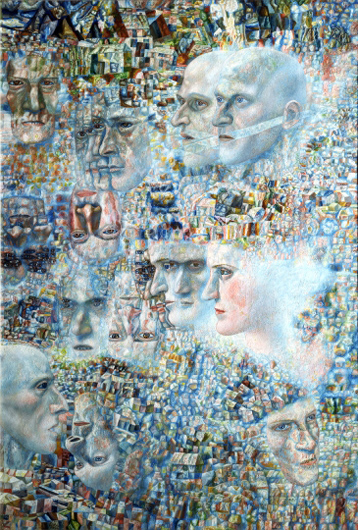

П.Н.Филонов. Первая симфония Шостаковича. 1935© Третьяковская галерея

П.Н.Филонов. Первая симфония Шостаковича. 1935© Третьяковская галереяКоллекционер-феномен и сейчас описывается в русле романтической идеологии творчества, послушать иных — он был сам почти авангардист: самозародившийся гений вкуса, прозорливости и внимательности к драгоценным крупицам в грудах сора, который определял критерии ценности забытого и никому не нужного авангарда (валявшегося под шкафами и затыкавшего дыры в окнах) как бы изнутри себя, интуитивно — ведь в «этой стране» как будто бы ничто не могло подсказать ему, чем, скажем, ценен «странный» остовец Соломон Никритин, или еще более «странный» Климент Редько, или Александр Древин и прочие, репрессированные, забытые, чьи первоклассные вещи теперь благодаря Костаки составляют костяк и гордость экспозиции ХХ века ГТГ.

Попова Л. С. Живописная архитектоника. Черное, красное, серое. 1916© Третьяковская галерея

Попова Л. С. Живописная архитектоника. Черное, красное, серое. 1916© Третьяковская галереяНо вообще-то можно предположить, что в те времена, когда собирательство и ценительство нонконформизма и первого авангарда, а также русской иконы шли через посольства (родившийся в Москве Георгий Костаки всю жизнь сохранял иностранный паспорт и работал посольским администратором), вкус и внимательность эти не упали с неба и не зародились в недрах феноменальной души коллекционера, а все же определялись тем, что посольства были по сути островками иного, вообще говоря, капиталистического отношения к художественной продукции авангарда. И, родившись в Москве, но существуя всю жизнь хотя и в Союзе, но все же на «суверенной» посольской территории, в мире приемов с шампанским и костюмов с бабочками, Костаки занимал по отношению к текущей действительности внешнюю позицию и имел — чисто по своему положению в жизни этого общества — взгляд больше «туриста», чем «местного».

К.С.Малевич. Портрет М.В.Матюшина. 1913© Третьяковская галерея

К.С.Малевич. Портрет М.В.Матюшина. 1913© Третьяковская галереяРусский авангард, русский нонконформизм, русская икона, русская промысловая игрушка — удивительно, что собирал Костаки в том же порядке, в котором «наше, подлинно русское, оригинальное, неповторимое» и начали экзотизировать изначально, то есть в 1920-е, когда впервые «нас оценили» извне как нечто небывалое — перед тем как перестать ценить, а после опять начать (на бравурно-триумфаторских выставках типа «Russia!» 2005 года в Музее Гуггенхайма — опять же, от иконы до авангарда). Ведь в каком порядке Альфред Барр, первый и легендарный директор музея MoMA, еще в 1928 году познавал «русское, советское, оригинальное», заехав в Советскую Россию оценить достижения наиболее прогрессивной современности и, что приглянется, импортировать к себе для построения собственной американской modernity? Барр, больше всего повлиявший на то, каким именно образом в западном мире были восприняты ценности авангарда: в своем деполитизированном, максимально формализованном виде? Барр, несколько десятилетий спустя, уже в оттепель, снова посетивший Союз и дававший кое-какие советы коллекционеру Костаки? Так вот, барровский туристический маршрут в 1928-м (1, 2) был таков: сначала авангард — включая и авангард радикальный, производственнический (Родченко, Степанова, Лисицкий), и авангард «мягкий» (Штеренберг, Фальк, Тышлер и многие прочие); потом — иконы: собрание Остроухова, посещение Кремля и Троице-Сергиевой лавры, «Троица» Рублева, завораживающие цвета, вот бы разобраться получше — «открывается целое новое поле!». Затем, перед отъездом и упаковкой чемоданов, скупка по лоткам промысловых игрушек. Что за ремесленное чудо! Игрушки эти покупал годом раньше и восторженный посетитель советской Москвы, знаток современности Вальтер Беньямин. Даром что конструктивисты-производственники в 1920-х ругали работающие уже тогда исключительно на сувенирную продукцию народные промыслы. «Для настоящего же времени кустарное искусство есть искусство раритетов, нужное иностранным смаковщикам экзотики и советским любителям уникумов», — писал в середине 1920-х теоретик производственничества Борис Арватов, яростно критиковавший экзотизирующие, знаточеские, «наслажденческие» тенденции в потреблении искусства.

К.Н.Редько. Восстание. 1925© Третьяковская галерея

К.Н.Редько. Восстание. 1925© Третьяковская галереяИ вот игрушки из собрания Н. Церетелли, приобретенные Костаки, открывают сегодняшнюю экспозицию в качестве приятного аперитива. Продолжают экспозицию иконы в своем уголку. Но в центре, конечно, авангард с его вечной «историей Золушки». В экспликациях постоянно воспроизводятся коллекционерские байки о том, как сначала им затыкали дырки в окнах, а потом продавали за миллионы и чествовали президенты в международных музеях. И, как и положено (так и в основной экспозиции Третьяковки), вся графика — в унылом гетто тусклых витрин. Все «утопические», читай — политические, «лояльные» советской власти проекты — в качестве скромного дополнения, как заблуждения хороших художников, порой стоившие им и жизни. Ну что такое графический эскиз установки для празднества в честь III конгресса Коминтерна, агитационные установки Густава Клуциса, что такое даже эскизы Любови Поповой к «Великодушному рогоносцу» — задумки были масштабные, авангардисты откликнулись тогда на зов прикинувшейся овечкой власти, но что в них за ценность? Проекты, чертежи, почеркушки, фантазии — ephemera, memorabilia. Царить должна живопись, и она царит. Кубофутуризм, супрематизм, экспрессионизм — первоклассные вещи, много роскошного цвета и фактур, Кандинский, Моргунов, Экстер, Попова, Лентулов, Филонов, в огромном количестве приятнейший Клюн; картина как предмет знаточества, нечто, сначала недооцененное, а потом зато в мгновение ока переоцененное на всех этих западных аукционах, о сенсационных результатах которых свидетели вспоминают с придыханием: ведь именно они, эти аукционные результаты авангардных и нонконформистских торгов, с середины 1980-х снова легитимировали авангард в нашем общественном поле — уже не как проект (проекты все — в темных и скучных витринах по краю основного выставочного нарратива), а как «ценную редкую вещь», в которой настоящий толк знали только просвещенные работники посольств, а теперь могут подтянуться и все остальные.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Академическая музыка

Академическая музыкаЛюцернский фестиваль открылся выступлением Российского национального молодежного симфонического оркестра

16 августа 2021546 Литература

ЛитератураК выходу нового поэтического сборника Сергея Уханова с поэтом поговорил Иван Соколов

16 августа 2021639 Искусство

ИскусствоО хамелеонистах, эксцентриках, сновидцах, пожарах и о том, как сделать выставку из созвездия воспоминаний

13 августа 2021775 Современная музыка

Современная музыкаКак звуковая лаборатория Kotä использует космические данные, озвучивая научно-фантастический книжный сериал

13 августа 2021656 Искусство

ИскусствоВо Всероссийском музее декоративного искусства завершается выставка «100 историй»

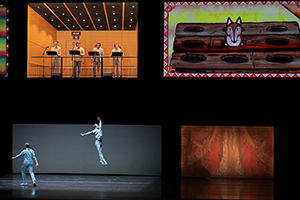

12 августа 2021533 Театр

Театр Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Общество

ОбществоВам до 35? Скорей начинайте мечтать о вашем будущем ровно через 30 лет. И даже рассчитывайте на приз

11 августа 2021736 Искусство

Искусство Искусство

ИскусствоХудожник Андрей Ишонин о том, как искусство останавливает и продолжает историю, вновь обращаясь к себе

10 августа 2021611 Литература

Литература