Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

Фото с выставки© Катерина Ковалева

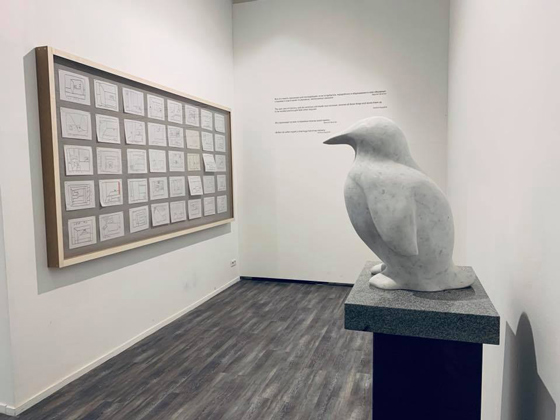

Фото с выставки© Катерина КовалеваВ ММСИ 2 декабря заканчивается ретроспектива Катерины Ковалевой «Маршруты памяти» — возможно, самая зимняя выставка ноября, где среди шелестящих карт мира встречаются гранитные снеговики и мраморные пингвины. Путешествие по экспозиции начинается с ранних работ художницы — больших графических листов из серий «Братья и сестры» и «Физкультура женщины», а затем раскрывает перед зрителем тему личных и политических границ, переосмысленную в коллажах-объектах разных лет. Эта выставка — о монументальном и эфемерном: после того как документы, письма, квитанции, фотографии и зарисовки собираются в воображаемый ландшафт без конца и края, архив неожиданно становится слишком неповоротливым, постепенно превращаясь в каменное воспоминание. Последний сегмент «маршрутов» рассказывает о путешествии Ковалевой в Антарктиду в рамках I Антарктической биеннале, откуда она привезла передвижную выставку, фотографии льдов и камней и идею новых скульптур. COLTA.RU поговорила с художницей о том, как связаны между собой траектории ее воображения.

— Выставка, которая сейчас заканчивается, посвящена теме памяти. Как по-вашему, что может сделать искусство действительно значительным, чтобы оно удержалось в истории?

— Наверное, я не ставлю перед собой таких задач. То, что я делаю, — это очень личный опыт, сродни ведению дневника. Для меня важен процесс погружения в интуитивное узнавание, припоминание фундаментальных внутренних процессов через визуальный опыт. Результат вторичен. Хотя, если он оказывается убедительным не только для меня, если он находит отклик у зрителя, это не может не радовать. Это такое утешение, что время не потрачено впустую. А про сохранение в истории — не знаю. «Deus conservat omnia»…

Катерина Ковалева. Дуэль Пушкина. Dramatis Personae. 2009. Мрамор, гранит, латунь, металл

Катерина Ковалева. Дуэль Пушкина. Dramatis Personae. 2009. Мрамор, гранит, латунь, металл— Сначала вы занимались картами, накладывая на них вышивки, письма, узоры, потом вернулись к рисунку.

— Рисунок интересовал меня всегда. Бумага, карандаш... Энергия линии всегда непредсказуема и уникальна. Рисунок — это открытие, завораживающий фокус с еще не бывшим…

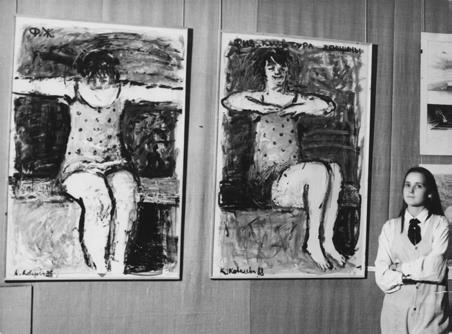

Катерина Ковалева на своей выставке в Большом Манеже возле работ из серии «Физкультура женщины». Москва. 1988

Катерина Ковалева на своей выставке в Большом Манеже возле работ из серии «Физкультура женщины». Москва. 1988— А как вы воспринимаете фотоархивы или бумаги, которые становятся материалом для вашего произведения? Вы используете найденные вещи или те, что связаны с вашей личной, семейной историей?

— Фотографии, письма, квитанции, справки или чертежи-синьки, все то, что я использовала в своих работах, эти остывшие свидетельства времени, хранящие отпечатки прикосновений, уникальность чьих-то почерков и жестов, чаще не связаны с историей моей семьи. Это случайные находки, позволяющие мне придумывать новые истории и припоминать неизвестное.

— Вы сказали «чертежи-синьки»?

— Да, синьки... Это такие копии схем и чертежей на специальной бумаге, она сине-розового цвета.

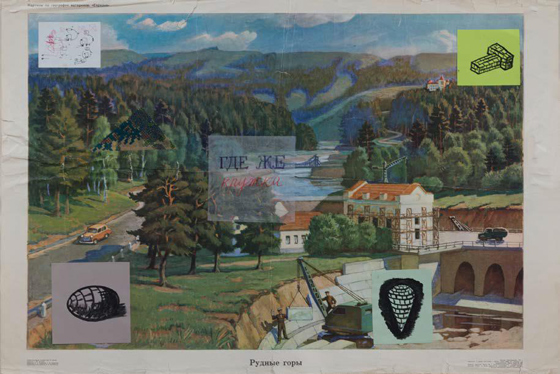

Катерина Ковалева. Рудные горы. 1996. Бумага, коллаж, смешанная техника. 86х58

Катерина Ковалева. Рудные горы. 1996. Бумага, коллаж, смешанная техника. 86х58— И как такое отстранение от истории позволяет вам раскрыть тему памяти?

— Для меня память — это не только связь с прошлым, это про настоящее и, может, даже больше — про будущее.

Я часто использовала в своих работах наслоение старых обоев, снимая слой за слоем. Совершая некое движение внутри объекта, можно почувствовать, зримо ощутить слои ушедшей жизни. Кроме того, через эти «обойно-археологические» изыскания, используя такие «формуляры памяти», можно точнее увидеть настоящее и подобрать ключ к будущему. Так работает моя память.

Моя траектория визуального движения может быть обозначена как простая схема: Память, Памятка, Памятник. От активирования памяти через памятки или формуляры я движусь к памятникам, окаменелостям припоминания, надгробиям событий.

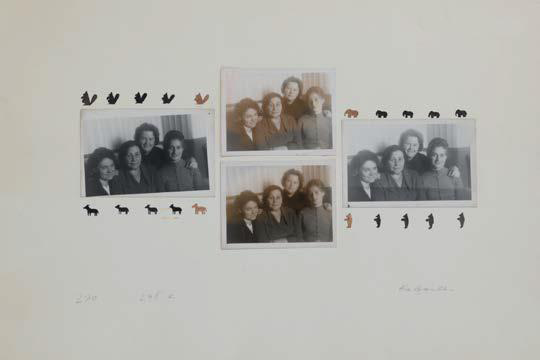

Катерина Ковалева. Ниночка с подругами. 1995. Бумага, коллаж, акварель. 35х45. Из серии «Записные книжки»

Катерина Ковалева. Ниночка с подругами. 1995. Бумага, коллаж, акварель. 35х45. Из серии «Записные книжки»— Но многие российские авторы используют тему памяти, чтобы уйти от разговора о современности. Как вам кажется, в какой степени ваша работа отвечает на события российской или советской истории? Насколько для вас важно следить за политикой и современным искусством — и почему?

— То, что я делала, конечно, связано с историей России. Я использовала дорогие моему сердцу свидетельства ушедшего времени, архивировала и «запечатывала» то, что никому было не нужно, — например, чемодан писем, найденный на помойке, или вышедшие из обихода многочисленные виды бумажного «мусора».

По выражению Бодрийяра, «то, что ни для чего не годится, всегда может пригодиться нам». И в сегодняшнем дне, в сегодняшней России, в современном искусстве меня интересует именно это — «ненужные» вещи, явления, слова, люди. Наверное, я — аполитичный человек.

I Антарктическая биеннале. Выставка рисунков Катерины Ковалевой «Антарктический дневник» на судне «Академик Сергей Вавилов». Пролив Дрейка, Аргентина. Март 2017 г.

I Антарктическая биеннале. Выставка рисунков Катерины Ковалевой «Антарктический дневник» на судне «Академик Сергей Вавилов». Пролив Дрейка, Аргентина. Март 2017 г.— Расскажите о своем участии в I Антарктической биеннале и о рисунках, представленных на выставке.

— В прошлом году мне посчастливилось побывать в Антарктиде в составе участников Антарктической биеннале, идейным вдохновителем и организатором которой был Александр Пономарев, замечательный российский художник-мореплаватель. На научном судне «Академик Сергей Вавилов» собрались художники из разных стран, представившие свои проекты, сделанные специально для этой арт-экспедиции.

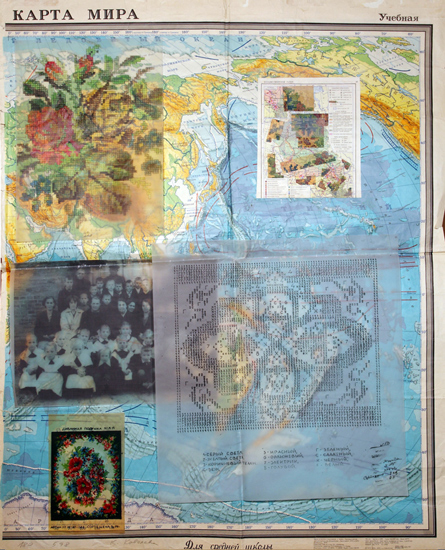

Катерина Ковалева. Карта мира. 1998. Бумага, смешанная техника. 112х95

Катерина Ковалева. Карта мира. 1998. Бумага, смешанная техника. 112х95Моей задачей было вести «антарктический дневник», зарисовывать ежедневно все, что происходило вокруг. Наверное, я была самым старомодным художником-натуралистом, представляющим современное искусство. Так появилась серия рисунков и коллажей с одноименным названием. В конце путешествия прямо на борту корабля в проливе Дрейка состоялась моя выставка рисунков — возможно, первая в истории.

Мы использовали экспозиционные модули, спроектированные архитектором Алексеем Козырем. За их основу были взяты геодезические приборы на треногах, бывшие в ходу у первых исследователей Антарктики.

— Это те модули, которые сейчас расставлены в одном из залов ММСИ?

— Да, на выставке они стали частью инсталляции «Антарктический дневник» и как бы свидетельствуют о своем присутствии в антарктических водах.

— И что больше всего запомнилось из экспедиции?

— На одной из брошенных полярных станций среди разных «ненужных» вещей сорокалетней давности мы обнаружили книгу Набокова «Speak Memory!» («Память, говори!»). Мне кажется, это очень хорошая метафора всего опыта путешествия в Антарктиду. Здесь, среди вечных льдов, вечной воды, приходит понимание, что такая персональная часть нас самих, как память, будто подключается к трансперсональным полям памяти, как чутко заметил путешествовавший с нами философ Александр Секацкий: «Если до них добраться, присоединиться к этим полям, можно припомнить невероятное множество вещей и событий. Припомнить как принадлежащее тебе и просто ждавшее воссоединения». Да, путешествие было для меня значительным событием.

Фото с выставки© Катерина Ковалева

Фото с выставки© Катерина Ковалева— Вот уже несколько лет вы работаете в мраморной и гранитной скульптуре. Как вы пришли к такому материалу?

— Что касается объектов или скульптур, выполненных в камне, как я уже говорила, это памятники-надгробия событий или понятий. Первые такие объекты возникли девять лет назад, они были сделаны для моей персональной выставки, посвященной снегу. Мне хотелось увековечить самое эфемерное: снег, снежок. Так появились памятник снеговику или надгробие «Здесь лежат останки снеговика», памятник «Загадочная русская душа» и другие. На камне всегда есть надпись на латыни, отсылающая зрителя к древнеримским надгробиям, подчеркивающая универсальность «идеи вечной памяти». В других памятниках-пирамидках без труда можно заметить влияние русского супрематизма.

Катерина Ковалева. Здесь лежат останки снеговика. Snegovici ossa hic iacent. 2009. Мрамор, гранит. 60х55х4

Катерина Ковалева. Здесь лежат останки снеговика. Snegovici ossa hic iacent. 2009. Мрамор, гранит. 60х55х4Последние скульптуры — «Памятник неизвестному пингвину» и «Кость от костей» (позвонок кита) — были созданы по впечатлениям от антарктического путешествия.

— А как они производятся?

— Большая часть скульптур изготавливалась на старейшем камнеобрабатывающем комбинате в Долгопрудном, который был создан больше 80 лет назад в связи со строительством метрополитена.

— В них много иронии — считаете ли вы эти работы постмодернистскими?

— Мне кажется, в современной культуре и искусстве всегда должно находиться место иронии и особенно самоиронии. Не стоит слишком серьезно к себе относиться, даже говоря о важных, серьезных вещах. Мне нравится, когда люди улыбаются.

Художница за работой на I Антарктической биеннале. 2017© Катерина Ковалева

Художница за работой на I Антарктической биеннале. 2017© Катерина КовалеваПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020597 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020459 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

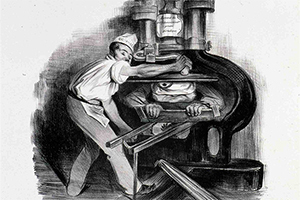

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 2020963 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020685

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020522 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020320 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020531