Искусство

ИскусствоТяжба о пенсии

Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

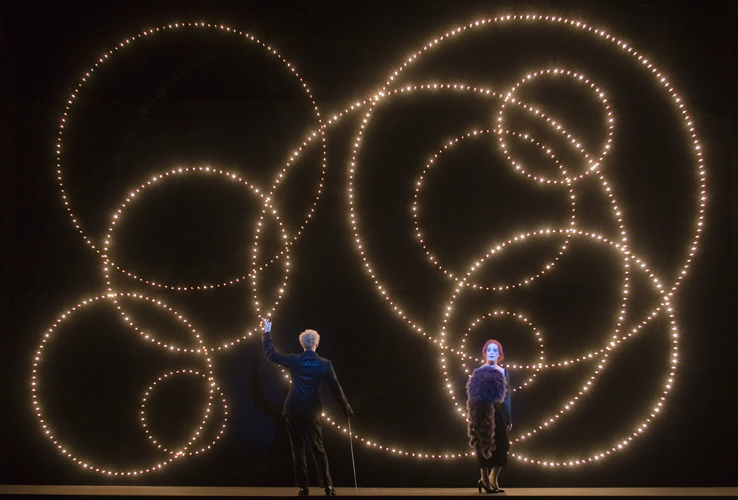

16 февраля 202217945 «Трехгрошовая опера»© Lesley Leslie-Spinks

«Трехгрошовая опера»© Lesley Leslie-SpinksCOLTA.RU начинает публикацию «Берлинского дневника» Романа Должанского. Этот цикл писался известным театральным критиком и куратором, заместителем художественного руководителя Театра наций в минувшем феврале — в дни репетиций спектакля «Фрекен Жюли» Тимофея Кулябина в Дойчес-театре, над которым Должанский работал в качестве драматурга. «Берлинский дневник» — это одновременно и хроника последних недель накануне локдауна, и репортаж из репетиционного зала, и театральный травелог, автор которого, один из самых тонких отечественных знатоков современной немецкой культуры, не только размышляет о буднях сегодняшнего Берлина, но и возвращается к собственным воспоминаниям разных лет.

В этот раз Берлин начался с прощания. «Берлинер ансамбль» в последний раз дает «Трехгрошовую оперу» Боба Уилсона. Спектакль, успевший стать легендарным. Признанный шедевр великого режиссера. Его играли двенадцать с половиной лет, показали больше трехсот пятидесяти раз. Для меня последнее представление стало пятой личной встречей со спектаклем, а первая случилась на премьере. Для Берлина, не говоря о Германии вообще, двенадцать лет — очень много. Но снимают не потому, что исчерпан зрительский интерес: билеты на «Трехгрошовую» до сих пор продаются отлично. Казалось бы, играть да играть дальше, пока публика не кончится.

Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so…

Проблема в том, что почти все артисты, играющие в спектакле, уже не работают в «Берлинер ансамбле». Такие уж правила в Германии — смена интенданта почти всегда означает обновление труппы, иногда и полную смену актерского состава, следовательно — смену репертуара. А больше десяти лет на одном месте в интендантах не задерживаются (единичные исключения — Франк Касторф в «Фольксбюне», Томас Остермайер в «Шаубюне» — лишь подчеркивают строгость правила), так что больше десяти лет даже самые успешные постановки не протягивают. Уилсона в «Берлинер ансамбле» на постановки часто приглашал интендант Клаус Пайманн, но два года назад Пайманн — ему было уже под восемьдесят — ушел на пенсию, вместо него пришел Оливер Резе. В порядке исключения он сначала оставил в репертуаре два спектакля Уилсона, потом один, но теперь пришла пора попрощаться и с последним. Тем более что новая версия «Трехгрошовой» уже заказана режиссеру Барри Коски.

«Берлинер ансамбль»© Роман Должанский

«Берлинер ансамбль»© Роман ДолжанскийСудя по всему, большинство зрителей в этот вечер, как и я, смотрели спектакль Уилсона не в первый раз — мы все прощались не только со всей постановкой, но и с каждой сценой, с каждым зонгом, с каждым памятным моментом. А спектакль из таких вот незабываемых эпизодов и состоит — начиная с пролога, когда на занавесе возникает светящийся кружок, такой же, как крутящаяся эмблема «Берлинер ансамбля» над башенкой театра на Шиффбауэрдамм, потом проявляется еще один круг, потом еще, и вот уже пересекающиеся круги с мигающими лампочками игриво и зазывно вспыхивают по всему зеркалу сцены, а персонажи Брехта пускаются в забавный парад-алле на авансцене… И заканчивая эпилогом, в котором стоящему на помосте виселицы с петлей на шее Мэкхиту приходит весть о помиловании и откуда-то с театральных небес опускается красный праздничный занавес-рамка. У Уилсона даже виселица выглядит как волшебная игрушка — это, конечно, самая красивая виселица на свете. Еще с премьеры я запомнил, как в финале Мэкки-Нож, кокетливо согнув ногу, упирается ботинком в столб этой виселицы — и в маленьком треугольничке между каблуком и подошвой виден кусочек подсвеченного задника. У Уилсона любая мелочь продумана, изящна и необходима.

Понятно, что есть видео спектакля, но, когда смотришь в последний раз, жадно пытаешься навсегда запомнить чудеса Уилсона — неповторимую партитуру гримас миссис Пичем, невероятную по красоте сцену у проституток, Мэкхита, обеими пятками дирижирующего ссорой двух своих жен, и его же, играющего на светящихся прутьях тюремной решетки, словно на контрабасе. Как кружится заводной игрушкой похожий на диккенсовских странных злодеев «пантера Браун», как семенит неведомой зверушкой красноволосая Дженни-Малина, как Мэкхит вдруг превращается в Чарли Чаплина, качающегося на расставленных в стороны стопах, как грустит в борделе старая проститутка, которой Мэкхит великодушно бросает на прощание розу…

Актрисы, которая играла на премьере эту старую проститутку, Рут Гёсс, уже нет в живых, ввели другую. Вместо Штефана Курта андрогинного Мэкхита играет Кристофер Нелл, невысокий, горбоносый, подвижный, очень обаятельный актер, будто прыгнувший на сегодняшнюю сцену прямо из какого-то берлинского кабаре времен премьеры той, первой, «Трехгрошовой оперы». На финальные поклоны выходит с палочкой — точнее сказать, его выводят — легендарный Юрген Хольц, прежде игравший Пичема. Ему 87, он серьезно болен, потерял голос и уже почти год не выходит на сцену. Приехал тоже попрощаться со спектаклем. А может быть, и вообще с театром — кто же знает… [1] Когда получасовая овация начинает стихать, вступает оркестр, и зал накрывает музыка Курта Вайля — вроде такая балаганная, задорная, смелая, но и надтреснутая, тревожная, грохочущая над невидимой бездной…

Дойчес-театр© Роман Должанский

Дойчес-театр© Роман ДолжанскийРепетиции «Фрекен Жюли» (как и любого другого спектакля) в Дойчес-театре начинаются, по нашим представлениям, безжалостно рано — в десять утра. Обычный график таков: утренние с десяти до двух, вечерние с шести до десяти. Четырехчасовой перерыв делается по требованию профсоюзов: если у актеров есть вечерний спектакль, они должны иметь достаточно времени для отдыха. Но если даже вечернего спектакля нет, то все равно нужно отдыхать. Те, кто живет недалеко, едут днем домой — для Феликса это время побыть с детьми, Линн тоже успевает поспать днем дома. Божидар, видимо, живет далековато, поэтому он остается в театре, занимается спортом прямо в репзале или просто валяется на диване из декорации.

Феликс Гёсер играет Жана, Линн Ройсе — фрекен Жюли, или, для простоты и удобства, Юлию. Божидар Кочевски играет Томаса. В пьесе Августа Стриндберга такого персонажа нет. Но Тимофей Кулябин ставит в Дойчес-театре не собственно «Фрекен Жюли», а современную версию по мотивам пьесы Стриндберга. Томас — жених Юлии, отношения с которым она недавно порвала. Жениха упоминают в начале пьесы. Но в нашей версии он становится важным действующим лицом истории — это Томас нанимает Жана, шофера хозяина дома, чтобы спровоцировать дочку хозяина, Юлию, на агрессию. На кухне установлена скрытая камера, и компрометирующее видео нужно Томасу, чтобы отомстить Юлии, недавно запустившей в интернет унизительный для Томаса ролик, так же тайно снятый ею на мобильный телефон…

Собственно говоря, Тимофей хотел поставить спектакль, в котором один герой управляет другим удаленно, с помощью современных средств связи. Его увлекли тема дистанционной манипуляции и возможность превратить ее в выразительное театральное средство. Пьеса, как у Тимофея бывало уже, искалась под созревшую и увлекшую идею. Перебрали немало названий, но именно «Фрекен Жюли» показалась самой подходящей. Для пуристов, стоящих на страже интересов автора, затея возмутительная — не только перенесли действие в наши дни, «осовременили», не только переписали текст Стриндберга своими словами, но еще и внесценического, один раз упомянутого персонажа сделали едва ли не главным действующим лицом всей затеи. В Германии, конечно, защитники «границ интерпретации» не так агрессивны, как у нас, а главное — не облечены никакой административной властью. Но они здесь тоже есть, не сомневаюсь.

«Фрекен Жюли»© Роман Должанский

«Фрекен Жюли»© Роман ДолжанскийРепетиции проходят в новом, недавно построенном корпусе театра. Зрители его не видят — он спрятан за повернувшимися спиной друг к другу Дойчес-театром и Каммершпиле. «Спиной» — это если иметь в виду зрительные залы, фасады-то двух зданий, сливочного цвета Дойчес и болотного оттенка Камерного, стоят рядом, образуя архитектурный дуэт в глубине небольшой площади на Шуманштрассе. Самый центр Берлина (хотя что такое в Берлине «центр» — вечный вопрос для дискуссий), но место тихое. Прохожих тут почти нет, только «прихожие» — либо зрители, либо сотрудники театра. Есть, наверное, и такие, для кого театр ограничивается буфетом, в Германии говорят — «кантиной». Как принято в этой удобной стране, кантина работает не только для сотрудников театра, но и для всех желающих. Чужих, правда, перед спектаклем пускают только в ближайший ко входу зал, места в глубине зарезервированы для сотрудников театра. Летом еще лучше — столы и скамейки выставлены перед входом, на улице, здесь уже все вместе — актеры и зрители, редкие посторонние и работники театральных цехов и администрации.

В новое здание легче всего пройти как раз через кантину — ступеньки вниз, пересечь три зала, потом тесная курилка, ступеньки наверх, и вот ты уже в театральном дворе. Кассирша в кантине приветливо кивает. Можно идти и через служебный вход театра, представляться дежурному, потом петлять по коридору и потом еще через тот же двор — но будет гораздо дольше. А коротким путем — никакой охраны. Как же мы все-таки глубинно, пожизненно травмированы всякими проходными, вахтами и постами, если их отсутствие само по себе вызывает прилив энтузиазма!

Новое светлое пятиэтажное здание в форме неправильного многоугольника вписано в театральный двор так, чтобы не пропал ни один квадратный метр территории. На каждом этаже репетиционные залы и гримерки, на первом еще и театральные мастерские. В коридорах голые стены, ничего лишнего, зато сам зал (во всяком случае, тот, где мы работаем) так просторен и оборудован так щедро, что здесь не только павильон в натуральную величину можно поставить, но и технически сложные спектакли возможно играть. Даже поворотный круг предусмотрен. Словом, мечта.

Мечта — построить похожее здание в Москве, между историческим Театром наций в Петровском переулке и «Новым пространством» на Страстном бульваре. Я даже меряю шагами корпус Дойчес-театра и прикидываю, влез бы он на место нынешней парковки, сараев, электрощитовой и двухэтажного серого домика, где сейчас сидят технические службы. Несколько лет назад мы с Женей Мироновым придумали сделать между Петровским и Страстным «Театральный квартал» — с новым зданием, галереей, кафе и прочими приятными и нужными пространствами. Когда посчитали — призадумались, но решили не останавливаться. Потом — а дело было в 2014 году — разразился «крымский кризис», кто-то что-то не подписал… Министр культуры обиделся, записал Театр наций в неблагонадежные и, как говорится, положил все бумаги под сукно. В общем, растаяли наши «квартальные» планы до лучших времен.

Новый корпус Дойчес-театра© Роман Должанский

Новый корпус Дойчес-театра© Роман ДолжанскийДрузья знают, что у меня есть (не одна, но все-таки) пламенная страсть — фотографировать театральные здания. Всюду, где я бываю, первым делом нахожу все имеющиеся в округе театры и загружаю их в фотопоток. Коллекция за годы путешествий собралась огромная, сотню любимых фото я распечатал на толстом пенопластике и обрамил, они ждут своего часа у меня дома на верхних полках платяного шкафа. Когда-нибудь сделаю выставку. Один прагматичный приятель заметил: сейчас фото любого здания можно отыскать в сети — и он прав, разумеется. Но я свое непрактичное хобби ни за что не брошу.

Конечно, берлинские театры давно занесены в мою коллекцию — во всех видах, в разные времена года и в любую погоду. Но инстинкт сильнее здравого смысла — и, раз у меня есть пять минут, по дороге от станции S-бана «Фридрихштрассе» к Дойчес-театру заворачиваю на Шиффбауэрдамм, чтобы в сотый, наверное, раз снять «Берлинер ансамбль». Сейчас утро, перед входом наверняка нет публики, и можно сделать кадр без людей — только само здание, как я и люблю. Бертольт Брехт сидит памятником посреди небольшой площади его имени. Сидит на стуле, спокойно положив руки на колени — не едким критиком человеческой природы и бесчеловечного капитализма, но смирным классиком. Рядом с бронзовой фигурой — две разбитые пивные бутылки: вчера вечером кто-то выпивал около старины Брехта. Хочу отбросить ногой осколки от памятника, но вдруг думаю: может быть, битое бутылочное стекло нравится ему гораздо больше, чем чистейшие окна нового жилого дома, недавно выросшего за спиной памятника и очевидно диссонирующего с окружающей застройкой. Говорят, это одна из самых дорогих недвижимостей в Берлине.

Людей и вправду нет, но идеальной композиции кадра мешают припаркованные машины. Захожу с угла в поисках выгодного ракурса — и вдруг слышу за спиной голос: «Вот это и есть знаменитый “Берлинер ансамбль”». Оборачиваюсь на самозваного гида — оказывается, это Оливер Резе, интендант театра. Он приехал на работу на велосипеде, соскакивает с него и привязывает к фонарному столбу. Оливер в джинсах, потертой кожаной куртке (привет Брехту?) и мягкой вязаной шапочке. Мы смеемся, быстро договариваемся встретиться в один из ближайших дней и расходимся. По дороге на репетицию занимаюсь бесполезным делом — мысленно перебираю худруков и директоров центральных московских театров: кого из них мог бы представить себе рассекающим по городу на велике? Никто что-то не приходит на ум. Хотя… вот прошлым летом Костя Богомолов приезжал ко мне на встречу на скутере. Посмотрим, будет ли ездить и в этом году. Когда придет лето. Вообще давайте считать, что все на свете можно объяснить климатическими условиями.

* * *

Когда я попадаю в HAU-2, всегда вспоминаю про другой театр — «Шаубюне». Мы сегодня знаем его как «Шаубюне ам Ленинер-плац», но когда-то, до переезда в 1981 году в район Шарлоттенбург, он назывался «Шаубюне ам Халлешен-уфер» и располагался как раз в театре на Халлешен-уфер. Который уже в новые времена «слили» с соседним Хеббель-театром воедино — получился HAU, экспериментальный театральный центр без труппы, приют для проектов любых жанров и любого происхождения, театр-фестиваль, куда приходят за новым, неизведанным, негарантированным и непредсказуемым.

Театр на Халлешен-уфер — рядовое, безликое западноберлинское сооружение, стекло и бетон. Мало вяжется с учебником по истории театра ХХ века, со знаменитыми спектаклями Петера Штайна, Люка Бонди, Клауса Михаэля Грюбера… Неужели и тогда, в 70-х, все здесь выглядело так же просто, буднично, как будто это студенческий клуб средней руки, а не великий театр с великой труппой? В кассе сегодня — парень в бейсболке, на стенах — смешные рекламные плакаты с какими-то дурацкими рожами, в буфете — пиво и чипсы, зал — не самый большой black box с амфитеатром зрительских кресел. Как здесь рождались и как помещались все шедевры «старых мастеров» 70-х?

Сегодня я смотрю в «ХАУ-цвай» спектакль «Creation» немецко-британской театральной компании Gob Squad. Они уже четверть века вместе — семеро перформеров-выдумщиков, сами себе авторы, актеры и режиссеры, сами себе немцы и англичане, живущие, как и тысячи других «свободных художников» со всего света, в толерантном, расслабленном и — что немаловажно для независимой труппы — недорогом Берлине. В сегодняшних «гобскводовцах», людях уже не первой молодости, легко узнаются идеалисты 90-х годов. Когда-то, после крушения границ в Европе, в эпоху, как теперь мы понимаем, больших иллюзий и надежд, они были среди тех, кто заново изобретал театр, опираясь не столько (или не только) на большие стили прошлого, сколько на новое понимание взаимоотношений со зрителем. Ну и на технические достижения, конечно. Вот у тех же Gob Squad использование видеотехники, которую они употребляют остроумно, непринужденно и всегда к месту, мне кажется лишь отличным приемом все для того же, главного, — для контакта с публикой.

HAU-2© Роман Должанский

HAU-2© Роман Должанский«Creation» вдохновлен «Портретом Дориана Грея», но интерпретацией романа Уайльда ни в коей мере не является. Артисты из Gob Squad, как они любят делать, встречаются на сцене с местными перформерами — людьми разных возрастов, разных бэкграундов и, как теперь говорят, гендерных идентичностей, разной степени маргинальности. Речь вроде бы идет о красоте — но живописные композиции, которые собирают участники представления из предложенного реквизита, конечно же, лишь предлог для причудливой театрализации личных историй берлинцев. Насмешники и придумщики из Gob Squad — на самом деле неисправимые гуманисты, потому что главная их мысль в том, что каждый человек и есть неповторимая «композиция», то самое creation, что достойно и удивления, и внимания, и сочувствия, и улыбки.

Я уже давным-давно уверился, что пресловутая театральная «жизнь человеческого духа» сбежала оттуда, где ее возбужденно охраняют, во всякие независимые театры и свободные группы. Особенно туда, где ничего из себя не строят и на роль властителей дум не претендуют. После берлинских спектаклей участников Gob Squad можно встретить в кафе на первом этаже HAU-2. Еда там невкусная, обслуживают через пень-колоду, столы и стулья из привокзальной забегаловки, но зато там можно встретить весь театрально-фестивальный мир. К «гобскводовцам» подходят и подсаживаются все кому не лень, для каждого находятся радостный возглас и улыбка, с любым может начаться длинный разговор. Любой спектакль они, любознательные путешественники по параллаксам человеческой природы, начинают с прямого обращения к публике. И с поклонами их спектакли, неотделимые от жизни, не заканчиваются.

Спектакль «Creation»© Gob Squad

Спектакль «Creation»© Gob SquadДве четырехчасовые репетиции. Интересная особенность актеров: они вроде бы с ходу «хватают» текст, за столом засиживаться не любят. На сцене сразу берут быстрый ритм, стараясь сохранить естественность поведения — не ищут ни характерности, ни особой театральности. У нас такая манера игры до сих пор называется «кинематографической», хотя мне лично такое определение кажется слишком приблизительным. Иногда кажется, что в стремлении к естественности они, как говорится, зажевывают текст, как-то пробалтывают его.

Наверное, завидная скорость освоения материала — следствие крайне сжатых сроков работы. Обычно спектакль ставят за шесть недель. А иначе как выполнить план по валу: Дойчес-театр выпускает на трех своих сценах почти тридцать премьер за один сезон. Кулябину — видимо, с учетом времени на перевод — дали восемь недель. Правда, в середину репетиций вклинились недельные зимние каникулы, когда театр не работает вовсе, и к тому же выходных здесь не один, как у нас в театрах, а два — суббота и воскресенье. Так что получились — если по нашему исчислению — те же полтора месяца.

И все же сказать, что высокая скорость — главное свойство работы, не получится. Скорее, наоборот: движемся медленно. Наверное, отчасти из-за того, что материал получился весьма сложный. Но что-то особенное есть и в актерской природе: схватывают быстро, но если вдруг где-то «зависают», то надолго. Целый день, например, не могли освоить сцену, в которой Жан целует Юлию, а она должна в ответ дать ему пощечину или даже поколотить его. Феликс и Линн, наши Жан и Юлия, никак не могут приладиться друг к другу. Кажется, что они стесняются и жесткая ситуация, в которой находятся их герои, актеров весьма смущает. Никогда бы не подумал, что увижу такое у профессионалов берлинской (!) труппы: не могут поцеловаться? В коридоре во время перерыва Феликс один на один объясняет режиссеру: мы с Линн никогда прежде вместе не репетировали, нам нужно время, чтобы открыться друг другу. Режиссер кивает, улыбается, но нервничает: времени мало, а на подобные неожиданности актерской психофизики его не заложено вовсе.

Приходится двигаться «педагогическим» методом, принимая все предложения актеров, от которых они сами потом и отказываются, возвращаясь к тому, что с самого начала предлагал Тимофей. К вечеру второго дня мучений сложный эпизод вроде бы освоен, можно идти дальше.

Продолжение следует.

[1] Юрген Хольц ушел из жизни 21 июня 2020 г.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 202217945 Театр

Театр Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Искусство

ИскусствоЛюбовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»

14 февраля 202217041 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая Россия Театр

Театр Кино

Кино Современная музыка

Современная музыкаКак перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым

10 февраля 202218048