Искусство

ИскусствоТяжба о пенсии

Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 202217443 © «Гоголь-центр»

© «Гоголь-центр»Их трое. Рояль, человек и пристав. Левой рукой человек исполняет на рояле Чакону Баха, а правой прикован к равнодушному миру, который воплотился вот в этом безликом представителе системы.

Эта сцена собирает самые громкие и продолжительные аплодисменты у премьерной публики «Гоголь-центра». Понятно почему: басманное правосудие, арестованный по решению суда рояль Yamaha и прочие всем известные обстоятельства дела «Седьмой студии».

Но спектакль Кирилла Серебренникова — все-таки не о тех наручниках, что на правой руке, а о куда более сильных узах, не позволяющих художнику оторваться от своего рояля или монтажного стола. Первая рифма, что приходит в голову, — с фильмом Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», где есть похожий кадр: вокруг безумие и ад, а Гленн Гульд, не отрывая взгляда от клавиш и подпевая сам себе, раз за разом повторяет Партиту № 2 все того же Баха.

Эту картину Серебренников, конечно, видеть не мог: прошлой весной, когда Триер привез ее в Канны, он уже сидел под домашним арестом и сочинял будущий спектакль. Но и «Барокко», и «Дом, который построил Джек» — примерно об одном и том же: о природе творчества и об аде, окружающем художника. Ну и о себе, конечно.

© «Гоголь-центр»

© «Гоголь-центр»Как и новое триеровское кино, «Барокко» полно отсылок к собственным и чужим работам: внимательный зритель найдет здесь самоцитаты из недавней «Машины Мюллер» и старенькой «Голой пионерки», из «Обыкновенной истории», «Сна в летнюю ночь» и даже из «Идиотов» по фильму Триера, поставленных в «Гоголь-центре» пять лет тому назад.

Если говорить о структуре этого гезамткунстверка, то «Барокко» из последних спектаклей Серебренникова больше всего походит на его же «Машину Мюллер»: место действия — везде, время действия — всегда. Энди Уорхол может запросто столкнуться на прогулке с Жанной д'Арк, арии из опер Монтеверди и Генделя наплывают на философские тексты Жиля Делёза и Жоржа Батая, а кадры из «Забриски-пойнт» или «Красоты по-американски», начавшись на экране, перетекают в зал. Туда же, в зал, в какой-то момент спустится и актер Никита Кукушкин, чтобы перебить спектакль превеселой интермедией с прегрустным лейтмотивом «Мы все умрем». Нет никаких правил, ребята, это же барокко.

И «Барокко», и «Дом, который построил Джек» — примерно об одном и том же: о природе творчества и об аде, окружающем художника.

Десять эпизодов смонтированы в причудливом порядке, и сама эта причудливость роднит спектакль Серебренникова с барочным миропониманием. Созданный режиссером мир он сам в предисловии к буклету «Барокко» именует «третьим местом», которое находится где-то между реальностью и воображением. А раз так, то самое важное здесь — не сам сон, а, скорее, личность сновидца. «Если написать “человек Барокко”, то речь пойдет о человеке эпохи Барокко, но если между этими словами поставить всего лишь одну горизонтальную черту, то получится “человек-барокко”, то есть неправильный человек, странный человек. Человек, выпадающий из нормального, привычного, годного. Человек-ошибка. Человек-аффект. Человек-боль», — пишет Серебренников.

Человек-боль — это извечный герой спектаклей Кирилла Серебренникова. Пытаясь вырваться из унылой реальности, он обречен на изгойство: такими были и 14-летний Максим из сигаревского «Пластилина», когда-то принесшего режиссеру славу, и героиня Чулпан Хаматовой в «Голой пионерке», и даже триеровские идиоты в одноименной постановке «Гоголь-центра».

© «Гоголь-центр»

© «Гоголь-центр»Но человек-боль — это и триеровский Джек, так возмутивший зрителей Каннского фестиваля своим гипертрофированным насилием. Хотя дом, построенный им, находится в том же «третьем месте», описанном Серебренниковым, и насилие, которым грезит этот мнимый серийный убийца, происходит исключительно в его воображении. Казнясь и видя в своем Джеке любого художника и самого себя, Триер уготавливает ему финальный спуск прямо в дантовский Ад — так называемый катабасис. Инфернальный огонь следует за ним по пятам на протяжении всего фильма.

Огонь — один из главных героев и в спектакле «Гоголь-центра»: его подзаголовком даже стал хэштег #игрысогнем. Но если для Джека единственным способом покинуть этот гребаный мир становится катабасис, то есть сошествие в преисподнюю, то для Серебренникова огонь — это путь к анабасису, то бишь к восхождению. Привычный ад — это место, где ты до конца жизни выплачиваешь ипотеку и терпишь унижения от начальника, но всегда найдутся люди, готовые взойти на костер и улететь в небо в виде пепла. Жанна д'Арк, Ян Гус, чешский студент-самосожженец Ян Палах и безумец из «Ностальгии» Тарковского — каждый из них восходил на костер и совершал свой собственный анабасис.

А финальным кадром «Барокко» становится соблазнительно прекрасная сцена из фильма Антониони «Забриски-пойнт», где на воздух взлетает не просто человеческий прах, но целый особняк. Жжете, ребята.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

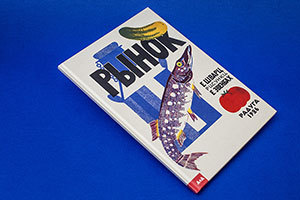

ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 202217443 Театр

Театр Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Искусство

ИскусствоЛюбовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»

14 февраля 202216691 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая Россия Театр

Театр Кино

Кино Современная музыка

Современная музыкаКак перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым

10 февраля 202217677