Искусство

ИскусствоВоображать технологически

Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

2 февраля 202217593 Сцена из оперы Петера Конвичного «Аида»© Paul Leclaire

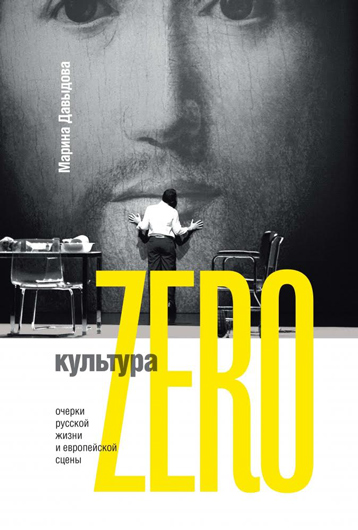

Сцена из оперы Петера Конвичного «Аида»© Paul LeclaireВ понедельник, 2 апреля, в Новом пространстве Театра наций состоится презентация книги Марины Давыдовой «Культура Zero», выходящей в издательстве «Новое литературное обозрение» при содействии фестиваля «Золотая маска». Сегодня мы публикуем послесловие к ней, написанное Вадимом Гаевским и любезно предоставленное в распоряжение COLTA.RU издательством.

Вы просите песен? Их есть у меня.

Лев Славин. «Интервенция»

Вторая книга Марины Давыдовой «Культура Zero» столь же хороша, как и ее первая книга «Конец театральной эпохи», столь же умна, столь же увлекательна, столь же блестяще написана, но в некотором смысле и более немилосердна. У нее, правда, другой жанр — или, точнее, контаминация сразу нескольких жанров. Там были собраны театральные рецензии, театральные портреты, театроведческие теоретические статьи; здесь они тоже есть, но есть и другое, что можно назвать публицистической социологией, и как раз именно театр позволяет — а иногда и вынуждает — проникнуть в эту достаточно замкнутую сферу. По-видимому, такими и должны быть, особенно у нас, современные искусствоведческие книги. Сами же рецензии в новой книге напоминают манифесты.

© «Новое литературное обозрение»

© «Новое литературное обозрение»А немилосердна она не по отношению к избранным сюжетам и названным именам, не к тенденции, торжествующей повсюду, а к тем, кто эту тенденцию не поддерживает, не может принять и оценить, кто живет прошлым, почтенным, но омертвевшим. А может быть, и придуманным, сочиненным (к этим недалеким, несмелым людям, по-видимому, принадлежу и я, но мои аргументы будут представлены позднее). Сами же избранные сюжеты и названные персонажи вызывают у Марины Давыдовой не только сочувствие, но и глубокий интерес; она поддерживает их не банальными похвалами, а анализом, порой чрезвычайно изощренным. И, к примеру, о наиболее дискуссионном спектакле последних лет — «Братьях Карамазовых», поставленных Константином Богомоловым на сцене МХТ, на той самой сцене, где когда-то, чуть более ста лет назад, игрался легендарный мхатовский спектакль с Леонидовым, Качаловым и Москвиным, — она пишет короткое, виртуозно построенное исследование, которое у меня, оппонента Давыдовой, тем не менее вызывает ассоциацию не с чем-нибудь, а со статьей Виссариона Белинского о Гамлете Мочалова в спектакле 1837 года. Тем более что и здесь, в статье о Богомолове, возникают и тень Гамлета, и гамлетизм, появляются и кладбищенские мотивы. Вы шутите, скажут мне: неистовый Виссарион и холоднокровная Марина? Да нет же, нисколько не холоднокровная, в ней тоже живет неистовость, но совсем другого рода: неистовость ироничная, постмодернистская — или (употребим это пропагандируемое Давыдовой понятие) неистовость постдраматическая. Оказывается, и такая нужна. Оказывается, и такое возможно.

Короче говоря, книга Давыдовой — что бы она ни думала о ней — книга, рожденная воодушевлением и адресованная читателям, подобного воодушевления лишенным. Я бы назвал ее сборником песен. При том что музыкальный театр вовсе не находится на периферии интересов Марины, сегодня он и не отделен от театра драматического. Здесь есть и Петер Конвичный, «один из столпов оперной режиссуры», и Ален Платель, «выдающийся хореограф», и наш соотечественник, блистательный оперный режиссер Дмитрий Черняков, тут и там возникает в статьях и рецензиях на страницах прочитанной мною книги.

В ней тоже живет неистовость, но совсем другого рода: неистовость ироничная, постмодернистская — или (употребим это пропагандируемое Давыдовой понятие) неистовость постдраматическая. Оказывается, и такая нужна.

Некоторые суждения автора вызывают вопросы, и главный вопрос такой: Давыдова замечательно точно и совершенно бестрепетно пишет о том, какая мешанина высокого и низкого создает этот самый пропагандируемый ею постдраматический спектакль. Но есть ли объективный способ определения, что в нем хорошо, а что дурно, где он граничит с гениальным прорывом, а где — с грандиозным провалом? Таких критериев нет, как нет возможности установить, где кончается профессионализм, а где начинается дилетантство. Но нет и более необходимого качества — того, ради которого люди ходят в театр. Нет катарсиса, катарсис отменен, как и мимесис, как и все аристотелевские законы. На мой устаревший взгляд, это отменяет и само искусство театра. В последний раз я пережил очищающий катарсис не в театральном зале, а дома, включив телевизор и просмотрев — в который раз — фильм «8 1/2». Финальную сцену невозможно смотреть безучастно. Я перезвонил многим друзьям-сверстникам: все говорили, что со слезами слушали музыку Нино Роты, со слезами следили за мальчиком с большим барабаном. Тут не было трагедийной ситуации, не было ни страдания, ни страха — ничего, катарсис рождался из каких-то глубоких и затаенных, просто подлинно человеческих чувств — из чувства прощания с чем-то заветным. Желаю Марине, талантливейшей коллеге, хотя бы раз пережить это чувство на спектаклях постдраматического театра.

Сомнения нет — и сама Давыдова того же желает. Однажды ей удалось «пережить состояние, близкое к катарсису». Это произошло на «Аиде», поставленной уже упомянутым Петером Конвичным. Да и все остро написанные ею полурецензии — полупортреты зарубежных режиссеров, намеренно перемешанные с такими же статьями о соотечественниках — лидерах и мастерах, что создает колоритную картину современного (именно современного) театра, тем не менее наполнены еще одним невысказанным чувством — чувством ожидания. Ожидания чего? Чуда? Но это слово не для нее — слишком оно ребяческое, слишком оно романтичное. Потрясения? Это уже ближе, хотя тоже звучит подозрительно традиционно. Может быть, ожидания художественного удара? А вот это годится в самый раз. Это то, что и соответствует темпераменту Марины, ее боевой и ее женской натуре. Ради этого она носится по европейским столицам, организует фестиваль NET — гастрольное предприятие, ставшее празднеством самых радикальных идей, пристанищем самых радикальных спектаклей. И время от времени получает удар — от старика Питера Брука, поставившего «Волшебную флейту», и от нашего Анатолия Васильева, перенесшего в кино «Серсо», свой старый спектакль, «едва ли не первый на российской почве выразительный пример постдраматического театра».

А возвращаясь к ее книге, сначала отметим, что видим в ней счастливое несовпадение метода и предмета: предмет допускает ситуации, сюжеты и даже слова, еще вчера казавшиеся на сцене совершенно нелегитимными, а метод оперирует понятиями, приемами и словами, вполне классическими, ортодоксальными и все-таки живыми. Коротко тексты Давыдовой можно назвать художественными, написанными в традиции русской художественной критики; недаром нам вспоминался Виссарион Белинский. Что означает интерес к живому искусству и яркость непосредственных интерпретаций. Что предполагает талант восприятия и свободу оценки. И потому книга Давыдовой, ученого-театроведа, но и критика-художника, так не похожа на пропагандируемую ею книгу «Постдраматический театр» немца Ханс-Тиса Лемана, сухого абстрактного эрудита, и напоминает — вспомним и эти имена — классические книги лучших отечественных театроведов: Павла Маркова, Бориса Алперса, Майи Туровской, Бориса Зингермана. Уже поэтому ее книга никоим образом не принадлежит к «культуре Zero», а всем своим строем, стилем, точнейшим и весьма литературным языком являет собой столь необходимую нам культуру высокого искусствоведения — искусствоведения мысли, искусствоведения надежды.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

2 февраля 202217593 Общество

ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги

1 февраля 202244001 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература Молодая Россия

Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова

31 января 20223267 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыка Кино

КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат

27 января 202218783 Современная музыка

Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»

27 января 202217269 Молодая Россия

Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой

27 января 20223291 Литература

Литература Общество

Общество