Искусство

ИскусствоВоображать технологически

Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

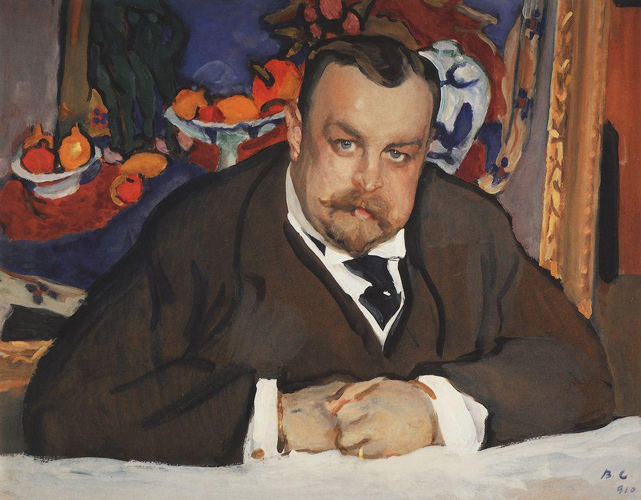

2 февраля 202217262 Портрет И.А. Морозова. 1910© Государственная Третьяковская галерея

Портрет И.А. Морозова. 1910© Государственная Третьяковская галереяВ Москве в Третьяковской галерее на Крымском Валу проходит суперпопулярная выставка Валентина Серова. Открылась она в начале октября, но поток людской туда не иссякает и, видимо, не иссякнет в ближайшее время. Как это понимать, объясняет Александра Новоженова.

6000 человек в день — такая, говорят, средняя посещаемость ретроспективы Валентина Серова. Почему самый блестящий портретист русской аристократии и крупной меценатствующей буржуазии на финальном драматическом отрезке их существования так нравится публике Третьяковской галереи, которая к крупной торговой буржуазии и русской аристократии в массе своей отношения никакого не имеет? Все эти Орловы и Юсуповы в шикарных креслах и на диванах с диванными же собачками, которые, как любят отмечать чуткие искусствоведы, всегда пародируют портретные черты хозяек — хотя в этой анималистической пародийности советское искусствознание и искало антибуржуазный потенциал, представить себе Серова после революции совершенно невозможно; кого бы он писал, когда кончились меценаты и представители царской фамилии? Неужели вошел бы в АХРР? Или жил бы в Финляндии, как Илья Репин? Или, как Михаил Нестеров, переключился бы на портреты советской интеллигенции и тех своих героев, которые остались смотрителями при некогда принадлежавших им усадьбах — художественных резиденциях вроде Абрамцева? Последние, наиболее «модернистские» опыты Серова в координатах декоративного модерна и мифологического символизма, такие, как «Одиссей и Навсикая», «Похищение Европы», относятся к 1910 году, и это на несколько лет позже выставки «Голубая роза» и смерти Виктора Борисова-Мусатова; это запоздалый и «бессистемный» символизм, модуляции модерна как набора формальных приемов внутри неизбываемого у Серова реалистического мастерства.

Портрет Марии Цетлиной. 1910© Christie's Images

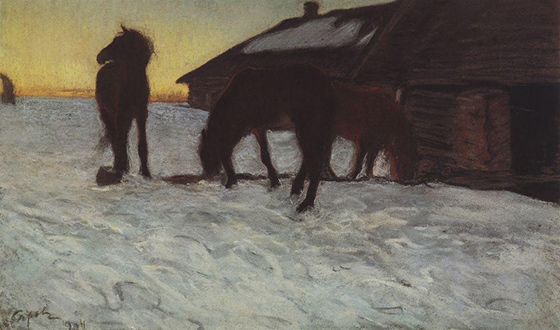

Портрет Марии Цетлиной. 1910© Christie's ImagesХотя Серов и считается лучшим живописцем, прежде всего он мастер линии — узнаваемой стилизованно-оплывающей, лианообразно вихрящейся линии модерна, которая характеризует даже его пейзажи, — и обладает действительно почти мультипликационной наблюдательностью к характерным проявлениям линейного жеста, что у животных, что у людей. Отсюда серовские миловидность и симпатичность, которых никогда нет у Исаака Левитана и которые опасно сближают его с китчевыми проявлениями того же стиля у живописцев скандинавских стран. В своем импрессионистическом периоде если Серов к Левитану и приближается, то анималистическая деталь всегда его выдает: как бегло, импрессионистично и абстрактно ни «намазан» пейзаж, далекая корова, так узнаваемо вытягивающая шею, чтобы ухватить из стога пучок травы, — ситуация у Левитана недопустимая: таким ловким разнообразием детали он не нарушил бы «русского» уныния горизонталей и вертикалей; то же в серовских пейзажах с сараями, коровами и лошадьми, которые вроде бы напоминают левитановский «Март»: у Левитана лошадь — часть пейзажа, стоит смирно и понуро, как дерево; у Серова корова или лошадь — это всегда именно что динамичный персонаж.

Портрет императора Николая II. 1900© Государственная Третьяковская галерея

Портрет императора Николая II. 1900© Государственная Третьяковская галереяОсанистые дамы с пышными прическами, волнообразные контуры которых вторят всегда изломанным жестам рук, от реализма к модерну — дочери и жены меценатов знают толк в последней моде, на серовских портретах аристократок почти не отличить от купеческих дочерей и актрис: в обществе «промышленного капитализма» все начинают жить по одной моде, а сословные отличия плавятся на глазах, как плавятся мазки на сером кителе в знаменитом портрете Николая II. Его, мы знаем, Серов показал «почти простым» человеком, почти заурядным, никак не царственным. Расслабленность и будничность позы царя вторит расслабленности Морозова, сидящего на фоне ослепительного Матисса: он сложил перед собой на столе руки так же просто, как царь, и одет так же просто — в серое. Так царь становится почти как буржуа, уравненный с ним в мире умеренной, но продуманной и добротной роскоши стиля модерн, никак не запредельной и не немыслимой, не барочной, но такой, которую все желающие могут примерить на себя, пусть только в воображении.

Стригуны на водопое. Домотканово. 1904© Государственная Третьяковская Галерея

Стригуны на водопое. Домотканово. 1904© Государственная Третьяковская ГалереяИ здесь один из ключей к такой посещаемости выставки: Серов в такой не вульгарно-социологизирующей трактовке, в какой он дан на своей нынешней ретроспективе, не просто нравится массовой публике «старой» Третьяковки — он производит эту публику, публику «культурности». Для которой единственный вид существования искусства — это форма «бескорыстного дара», когда единицы живут в особняках Рябушинского, но тысячи могут за этой жизнью наблюдать в свое удовольствие — через гибкие вьющиеся решетки оград и огромные окна-камины, а еще на выставках — короче, в специально отведенных для масс пространствах показа. В этом секрет псевдодемократичности модерна как стиля и типологии, в этом принцип работы Серова как двигателя постсоветского дискурса «старой» Третьяковки.

Но кроме аристократически-буржуазных у Серова есть и чисто купеческие портреты, от которых больше, чем модерном, веет XVIII веком с темным бытом патриархального старообрядчества: таков портрет старой Марии Федоровны Морозовой, директора-распорядителя крупнейшей текстильной корпорации «потерянной России», «Товарищества Никольской мануфактуры», «богатейшей и умнейшей» женщины-миллионщицы, вдовы и наследницы Тимофея Саввича, матери Саввы Тимофеевича. За каждым меценатом конца XIX — начала ХХ века стоит его предприятие, за каждым предприятием — история стачек, самая крупная из которых, Морозовская, произошла как раз на ореховских мануфактурах Марии Федоровны и Саввы Тимофеевича. В российской музейной системе, как она существует сейчас и как она сформировалась после конца вульгарной социологии в начале 1930-х, история стачек и революций и история меценатства никогда не пересекаются, это две параллельные истории, и первая принадлежит угасающим краеведческим и историческим музеям, где и похоронена, а вторая сияет всем великолепием живописного мастерства на центральных и самых посещаемых музейных площадках, где царит живопись, пропуская через себя те самые шесть тысяч посетителей в день, поддерживая и изолируя от повседневности их «культурность».

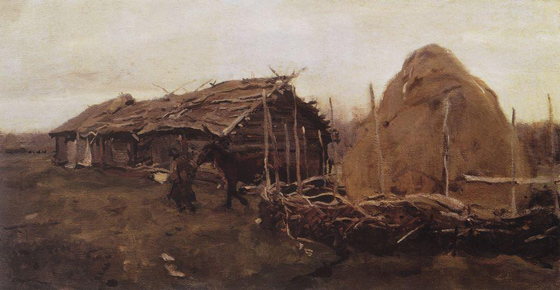

Стог сена. 1901© Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева

Стог сена. 1901© Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. РадищеваКрасивые благотворительницы с серовских портретов отражаются в глазах посетительниц «несовременных» экспозиций Третьяковки: ведь известно, кто основной потребитель «классической культуры», ежедневный, а не эпизодический посетитель филармоний, ретроспектив ГТГ, старых репертуарных театров; известно, кого проще всего очаровать мечтой о благородном уюте избавленного от постылого кухонного быта существования. На плечах этих женщин — женщин, которые впитывают и отражают портреты аристократок и актрис с пышными пучками и в блузках; женщин, которые вереницей, поддерживая друг друга под руки, выходят на скользкие тротуары со спектаклей и абонементных концертов, чтобы ехать на метро в свои квартиры; женщин, которые отстаивают очереди в будние дни, — держится система «классического искусства». Третьяковка — государственный музей, но меценатство как единственная мыслимая форма существования культуры — щедрые дары богатейших людей, изысканность и многообразие порожденной ими материальной культуры, выраженные через образ праздной женщины в интерьере или «освещенной солнцем» в саду, где не нужно копать грядок, компенсаторная тоска по временам этой щедрости и просвещенности и вытеснение ее грубо-материальных основ, — это то, что культивируется здесь.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

2 февраля 202217262 Общество

ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги

1 февраля 202243068 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература Молодая Россия

Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова

31 января 20223150 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыка Кино

КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат

27 января 202218210 Современная музыка

Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»

27 января 202216943 Молодая Россия

Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой

27 января 20223209 Литература

Литература Общество

Общество