Современная музыка

Современная музыкаДмитрий Селипанов. «Someday»

Адажио, записанное на студии Abbey Road: лауреат премии «Золотой орел» за киномузыку выходит на авансцену с авторским проектом

22 мая 2020538 © dotdotdot.it

© dotdotdot.itПоследние 10 лет музеи начали изменяться неузнаваемо. Экспозиции обрастают декорациями и фальшстенами, которые вбирают в себя массивы текстов, дисплеев, проекций, кнопок и сенсорных панелей. Бесчисленное количество контента бросается на нас с разных поверхностей, кругом звуки, речь, музыка. Музей называет свою экспозицию мультимедийной. С учетом того, что мультимедийность — это совокупность носителей и средств отображения, немультимедийный музей можно назвать «музеем витрин и стен» или «музеем холстов», а музей современного искусства — «музеем залов и объектов». После сотен лет поступательного развития музея, описанного в советских и постсоветских учебниках музееведения, предметом показа оказываются не предметы, а что-то другое. Художественная критика уже давно к этому привыкла: даже пустота белого куба концептуализирована и входит в инструментарий пишущих об искусстве. Однако в музее, находящемся вне зоны действия художественной критики, все становится куда сложнее. Исторический, естественно-научный, технический, музыкальный и другие музеи, желая стать мультимедийными (или внося элементы мультимедийности), во многом оказываются за пределами традиционных форм осмысления и оценки. Попытка анализа экспозиции на соответствие научной истинности и полноте все еще возможна, но анализ будет лишь частичным: ведь кроме своей профильной сущности музей теперь обладает еще сущностью мультимедийной. В этой безнаказанности он обретает новую свободу, открыв свои двери для чего-то нового и на первый взгляд безобидного, а то и полезного. «Мультимедийное» — это что-то «для молодежи», современное, привлекательное, даже прибыльное, помощник, «медиум»-средство: оно даст возможность «рассказать историю», «представить информацию», «художественно осмыслить», «создать атмосферу».

Ельцин Центр© Creative Commons 4.0

Ельцин Центр© Creative Commons 4.0Эти воодушевляющие возможности обычно сводятся к двум магистральным. Первая: мультимедийность может обогатить коммуникацию между музеем и посетителем, стать для них своего рода посредником [1]. Вторая: мультимедийность — это инструмент формирования посетительского опыта, некоего цельного набора ощущений, переживаемых в экспозиции [2]. Эти возможности, как семена растений, попавшие в простенки подгнивающего хранилища, затягивают музей удивительно притягательными, но знакомыми формами. Рассмотрим их подробнее.

Если мультимедийность рассматривается как инструмент коммуникации, она становится промежуточным звеном между посетителем и музейным замыслом. Гипсокартонные стены, проекции, телеэкраны — своего рода этикетки, служебные средства для того, чтобы заставить предметы говорить или наделить экспозицию языком. Однако ни предметы, ни экспозиция не умеют и никогда не научатся говорить: за их речью всегда стоит человек. Иногда используются термины «экспозиционер», «сценарист», «сценограф», «научный сотрудник», «художник», иногда тут может оказаться даже архитектор или менеджер, сотрудник музея, приглашенный специалист, сотрудник компании-подрядчика; далее мы будем использовать термин «куратор». Если 20–30 лет назад он говорил перекомбинацией предметов, этикетками, витринами, фальшстенами и элементами декорации, то сейчас арсенал его средств увеличился в десятки раз. Архитектура стала значительно доступнее: перед ним панели Knauf со всем спектром своих возможностей, проекции, телевизоры, акустические, интерактивные и световые приборы. И с каждым годом техника становится доступнее и обильнее. У куратора открываются все новые способности, которые необходимо применять для того, чтобы транслировать сообщения. Разумеется, он не одинок: архитектор может помочь с архитектурой, но архитектура — не инструмент коммуникации (по крайней мере, не только коммуникации); графический дизайнер — действительно работник коммуникации, но исключительно плоскостный. Так же и светодизайнер, технический директор помогут только одному каналу трансляции: по аналогии с языком, один поможет с предлогами, другой — с интонацией, третий поправит синтаксис. При этом каждый год появляются новые знаки препинания, голос становится все богаче на тональности, а предложение может содержать не только слова, но и, например, картинки. В отсутствие разметки и даже краев возможностей, пытаясь осуществить свое высказывание, куратор обращается к тому, где он, будучи современным человеком, проводит большую часть своего дня, — к веб-странице.

Ельцин Центр© Creative Commons 4.0

Ельцин Центр© Creative Commons 4.0Дневной свет, как и вид из окна, немыслим из окна браузера — окна наглухо затемнены. Взгляд, уверенный и четкий, обращенный в точку мышки, скользит по стенам видимого диапазона. Тело направляется вдоль коридоров, выгородок и длинных столов так же, как палец проматывает колесиком или свайпом тянущиеся страницы с изображениями и текстами. Свет — умелая CSS-верстка: выделяет важное, заливает общее и декорирует нужное. Телевизоры и проекторы наравне с другими картинками появляются и исчезают, как в ленте Фейсбука.

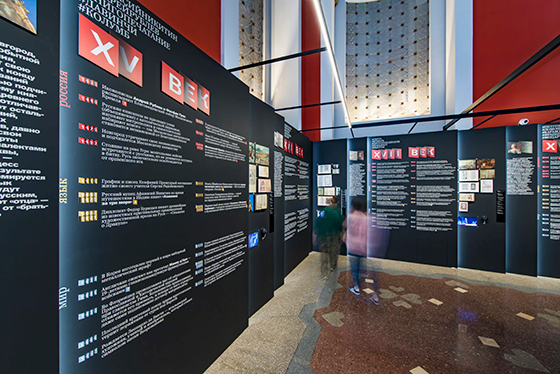

Одна из лучших иллюстраций такого подхода — открывшийся в 2018 году в Москве Музей русской эмиграции: застройка размещает тело посетителя в системе выгородок, чьи стены заполнены гипертекстом, гиперссылки из которого вылетают выдвигающимися ящиками, телеэкранами, интерактивными компонентами. Малые архитектурно-декоративные формы создают художественное обрамление десяткам печатных листов текстов, сотням гигабайт фото- и видеоматериалов: на этом ресурсе нужно провести не один час, а то и день. Это дорогой веб-сайт эпохи 1.0, который использует свои статические страницы и флэш-графику для традиционных бумажных или видеоматериалов. Любопытно, что в своей знаменитой книге «Партиципаторный музей» Нина Саймон активно пользовалась метафорой веб 2.0, нередко забывая о том, что это лишь метафора и практики присутствия людей на интернет-форуме и в архитектурном пространстве не просто отличаются, а несопоставимы. Спустя десять лет после выхода книги пресловутая «партиципация» — в лучшем случае предпроектные фокус-группы в традиции маркетинговых исследований эффективности.

Музей русского зарубежья© mos.ru

Музей русского зарубежья© mos.ruМузей как форма современного цифрового медиа предложен и в одной из бакалаврских программ НИУ ВШЭ, которая «позволит студентам не только понимать контекст, в котором существуют и используются различные типы мультимедийного контента, но и находить оптимальные решения, позволяющие построить продуктивную, осмысленную коммуникацию с посетителями в рамках имеющихся технического задания, бюджетов и сроков». Иначе говоря, мультимедийный продюсер умеет организовать создание двухмерного «контента», который впоследствии будет намазан на техническое задание архитектуры и техники, решая таким образом задачу коммуникации. Когда куратор, подобно зачинателю онлайн-стартапа, придумывает «платформу» и хочет создать соответствующий «контент», он обращается именно к такому продюсеру.

Второе объяснение мультимедиа производно от первого, но использует несколько иные установки: мультимедийность работает на формирование опыта посетителя (в англоязычной литературе — visitor experience). Музей, применяя обильную застройку, световые, проекционные, звуковые и другие технические устройства, обеспечивает мультисенсорность, которая, в свою очередь, создает «атмосферу» и разворачивает «нарратив» в широком смысле. Каковы последствия этих установок для практического инструментария, откуда появятся архитектурные и технические решения? Они не должны строиться на чистом удовольствии: ведь «превращение в Диснейленд» — самый большой страх музея с момента появления Диснейленда. Этот инструментарий должен обеспечивать «иммерсивность» и «мультисенсорность», но сохранить нечто дополнительное, увлечь или привлечь посетителя к чему-то еще (к культуре, знанию, науке и т.д.). Механика привлечения техникой и архитектурой уже много десятков лет существует в профессиональной практике и лучше всего проявляет себя в создании торговых центров.

Выставка «Царицыно Екатерины II»© moscowseasons.com

Выставка «Царицыно Екатерины II»© moscowseasons.comНарративность предполагает, что все ощущения и движения тела посетителя предсказуемы, а его действия строго следуют сценарию: своенравный естественный свет опять исчезает, застройка создает уже знакомые нам направляющие коридоры. Эффект Грюэна, архитектора первых торговых центров (shopping mall), основан на том, чтобы дезориентировать посетителя. Перед тем как предложить ему сделать покупку, необходимо расшатать его повседневные основания для денежной оценки вещей. Это не простой магазин, где есть типовые товары, сравнимые между собой по стоимости и характеристикам, — это пространство, где подобные процедуры неприменимы: посетитель оказывается один на один между вожделением перед вещью и готовностью сделать ее своей. Это достигается предельно необычными пространствами: изломанной архитектурой, непривычными световыми эффектами, звуком, музыкой и т.д. Впоследствии архитектор проклял свою находку, но — уже поздно, «эффект Грюэна» доминирует в коммерческой архитектуре.

Любопытно, что большая часть мультимедийных музейных экспозиций создается компаниями, которые занимаются шоурумами и коммерческими выставками. Это логично: мультимедийные экспозиции требуют десятков, а иногда и сотен сотрудников, и исключительно в секторе культуры на плаву не продержаться. «Сценография», «драматургия», «сторителлинг» должны неплохо справляться как с представлением бренда, так и с чем-то, что делает музей. Однако маркетинг тщетно пытается говорить о культуре как продукте. В экспозиции этот разговор никогда не обращается в четко обоснованные практические решения.

Музейный комплекс «Дорога Памяти»© red-red.ru

Музейный комплекс «Дорога Памяти»© red-red.ruНаивно полагать, что традиционные музейные элементы — тексты, предметы, концепции и т.д. — становится легче «продать»: их можно совершенно бесплатно увидеть в интернете. Вся механика продающего пространства основана на вожделенной награде, и этой наградой становится сама экспозиция: посетитель наслаждается той самой потерей меры, но без обязательства (и возможности) делать покупки. В качестве примера рассмотрим, как создатели обновленного Музея Зои Космодемьянской гордятся полным вовлечением посетителя в повествование, которое достигается иммерсивными технологиями. «Артефакты» — лишь сноски на полях нарратива, а высказывания ограничиваются краткими лозунгами: «сохранение памяти о войне в настоящем» в русскоязычной версии (сайт компании) и «размышление о семейной истории» в англоязычной (журнал Dezeen). Эти высказывания — своего рода бренд-стратегии, однако это не восторженное, всемогущее и беззаветное «just do it». Если «действие» и «возможность» — слова из языка медиа и отразить их в коммерческой архитектуре несложно, то тяжеловесные «память» и «война» воспроизводятся технически буквально, как объемная реконструкция картинок заснеженных окопов и украшенных портретами Сталина школьных классов, куда помещают тело посетителя.

Исторический парк «Россия – Моя история»© allufa.ru

Исторический парк «Россия – Моя история»© allufa.ruНа российском пространстве к 2020 году мультимедийность становится стандартом качества, даже требованием, по которому создаются десятки новых музеев, получивших обширное финансирование, а один из лучших вузов страны готовит кадры для их обеспечения. Невидимый для критики и впустивший в себя все множество чистого средства, музей жаждет стать чем-то еще. Находясь в треугольнике между исторической консервативной предметностью, информативной комфортностью веб-ресурса и притягательностью обещания торгового центра, он не обладает уникальной идентичностью. Эта его размытость чувствуется и в нескончаемых войнах за официальное определение музея в Международном совете музеев (ICOM). Возможно, внекритический музей так и не обретет идентичность и растворится в клиентских центрах (experience center), выставочных пространствах, памятниках архитектуры и открытых (или закрытых) депозитариях.

Стоит ли с этим бороться? Должен ли музей, следуя консерваторам, «на государственном уровне» определить свои границы и вернуться к «предмету хранения» или, напротив, полностью отдаться мультимедийности? Во всех случаях ему, скорее всего, следует внимательнее осмотреть то, что он считает своими средствами. Рассуждая шире, музей — самое подходящее место, где можно ненадолго перестать задавать вопрос, какие средства нужны для культуры, и спросить: «Какая культура нужна для этих средств?»

Центр славянской письменности «Слово»© poraionu.ru

Центр славянской письменности «Слово»© poraionu.ruМожно также предположить, что трезвая, не брюзжащая критика формы, научный интерес за пределами банальностей, публичная дискуссия и спор помогут выйти за границы показанного выше треугольника. Границы, которые музеи сами построили себе, выпуская технические задания на проектирование, требующие «размещения как минимум 1 (одного) интерактивного экспоната на каждом объекте застройки».

[1] Приведу краткую ретроспективу литературы, где технологии, мультимедиа и пространство рассматриваются как посредник коммуникации (вербальной, невербальной, телесной и т.д.).

Andrew Dewdney (2020). The Networked Image: The Flight of Cultural Authority and the Multiple Times and Spaces of the Art Museum // The Routledge International Handbook of New Digital Practices in Galleries, Libraries, Archives, Museums and Heritage Sites. Электронная книга: Routledge. С. 71.

Зинаида Бонами (2019). Музей в дискурсе аффекта // Политика аффекта. Электронная книга: Новое литературное обозрение. С. 58, 72.

Ross Parry (2010). Museums in a Digital Age. — Oxon: Routledge. С. 227.

Ivo Maroević (1999). The Museum Message: between the Document and Information // Museum, Media, Message. — London: Routledge. С. 33.

[2] Несмотря на то что некоторые авторы рассматривают посетительский опыт как форму коммуникации, введение этого термина привносит множество категориально новых понятий. Далее приведен краткий перечень публикаций, следующих этим понятиям.

П.О. Васильева (2019). Музей в цифровую эпоху: перезагрузка. Электронная книга: Издательские решения. С. 31, 32.

Chiel van den Akker (2016). Curiosity and the Fate of Chronicles and Narratives // Museums in a Digital Culture: How Art and Heritage Become Meaningful. — Amsterdam: Amsterdam University Press. С. 68.

Zsófia Ruttkay, Judit Bényei (2018). Renewal of the Museum in the Digital Epoch // Future of Museums. Электронная книга: Springer. С. 105.

Maria Economou (2016). Heritage in the Digital Age // A Companion to Heritage Studies. — Sussex: Wiley&Sons. C. 217.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Современная музыка

Современная музыкаАдажио, записанное на студии Abbey Road: лауреат премии «Золотой орел» за киномузыку выходит на авансцену с авторским проектом

22 мая 2020538 ECOCUP

ECOCUPКак Америка будет осуществлять на деле свою «зеленую» программу, или Трамп в роли мессии. Второй выпуск подкаста Натальи Парамоновой

22 мая 20202753 ECOCUP

ECOCUPКаждый раз, когда официант забирает вашу тарелку с недоеденной пищей, вы вносите свою лепту в длинную цепочку климатического регресса. Режиссер Бенуа Бренже обещает рассказать вам об этом

21 мая 20209 ECOCUP

ECOCUPДиректор фестиваля Ecocup Наталья Парамонова — о том, как Европа собирается потратить один триллион евро на спасение планеты

21 мая 20202685 Литература

Литература Кино

Кино Современная музыка

Современная музыкаЛидер группы «Церковь детства» — о том, какой бывает параллельная эстрада и почему ему не нужен глобальный мир

21 мая 20201503 ECOCUP

ECOCUPС именем Греты Тунберг связаны судьбы ее многочисленных сторонников по всему свету. Сегодня и только сегодня вы сможете увидеть фильм об этом молодом движении

21 мая 202015 ECOCUP

ECOCUP Искусство

ИскусствоНаталья Резник о том, как пространство самодеятельного искусства в России снова становится широким дискуссионным полем

20 мая 20201410 ECOCUP

ECOCUPCооснователь и программный директор фестиваля Ecocup Анастасия Лаукканен будет рассказывать вам про экокино — и начинает с его классика

20 мая 20202842 Кино

Кино