Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

«Мы храним наши белые сны». Общий вид выставки© Надя Плунгян

«Мы храним наши белые сны». Общий вид выставки© Надя ПлунгянВыставка «“Мы храним наши белые сны”. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» (до 9 августа) шла в «Гараже» почти полгода, но из-за пандемии оказалась как будто смята колесом истории: проблемы наследия религиозных, мистических и эзотерических движений начала XX века снова заслонили более насущные и тревожные темы. Пока вы в последний раз проходите по ее реальным или виртуальным залам, Максим Буров и Надя Плунгян размышляют о том, почему эта выставка все-таки является одним из важных событий 2020-го и какую дверь она на самом деле приоткрывает.

Екатерина Иноземцева и Андрей Мизиано, кажется, сделали невозможное, разместив через дорогу от Третьяковки полноценный вход в альтернативную историю русского искусства XX века. В своей мистерии они собрали именно то, что — как нас убеждали последние двадцать лет — ни под каким видом не должно было перешагнуть порог официальных «постоянных экспозиций». Перед нами призрак и эхо советского хранения, его умозрительный коридор-двойник, гробница-сокровищница. Ее стены стягивает белая плиссированная ткань, напоминающая одежды фараонов эпохи Нового царства.

Акценты расставлены точно и веско. Выставку открывают другой черный квадрат и другой архитектон — привезенные из Швейцарии духовные схемы-чертежи Рудольфа Штайнера окружают витрину с гипсовым макетом первой версии Гётеанума. Образец органической и символистской архитектуры, храм мудрости, как младенец-старик, в своей двойной округлости нерешительно балансирует на границе модерна и ар-деко. Историю возведения Гётеанума ярко описал в своей прозе Андрей Белый, рассказав, в частности, о трудоемком способе гравировки стекол для витражей. Эскизы к композициям для стекол делала Ася Тургенева: возможно, впервые на этой выставке она представлена не как муза или первая жена поэта, а как крупная художница, которая до конца жизни сохранила верность антропософским идеям и успела пройти весь путь от модерна до зрелого модернизма.

Андрей Белый. Серии рисунков-медитаций из конволюта «Ангелы» и «Архангел (Дух воли). 1913–1914. Бумага, гуашь. Архив Рудольфа Штайнера, Дорнах, Швейцария© Надя Плунгян

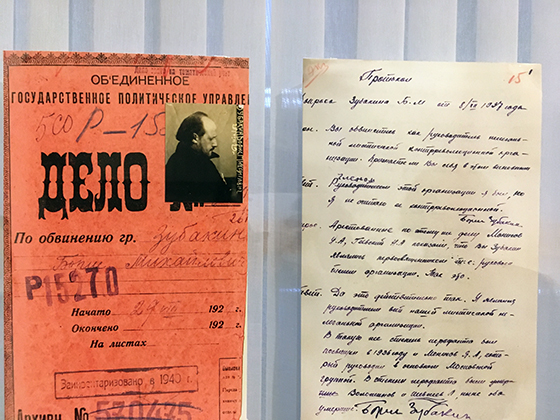

Андрей Белый. Серии рисунков-медитаций из конволюта «Ангелы» и «Архангел (Дух воли). 1913–1914. Бумага, гуашь. Архив Рудольфа Штайнера, Дорнах, Швейцария© Надя ПлунгянСледующий зал — следствие штайнерианских экспериментов, их результаты на русской почве. Его открывают живые, наполненные цветом символистские абстракции самого Андрея Белого; их поддерживают знаменитая автобиографическая схема — «Линия моей жизни» (1927) и планы пространств романа «Москва». Напротив — ранний автопортрет Маргариты Сабашниковой (здание на втором плане — провидение силуэта антропософского храма); масонские хоругви, фотографии спиритических сеансов, мистические журналы начала века и архивы оккультистов 1920-х. Главным из них можно назвать Бориса Астромова — ученик Чезаре Ломброзо, актер и генеральный секретарь Ордена мартинистов, в 1926 году он был арестован за «руководство масонских лож в Москве и Ленинграде, направленное на оказание помощи международной буржуазии в свержении Советской власти». От оккультизма и духовидения повествование переходит к танцу, объединенному учением о духе: отдельная глава выставки сопоставляет сакральные движения Георгия Гурджиева с искусством эвритмии.

Анна (Ася) Тургенева. Эскизы для эвритмии. 1959. Калька, чернила. Архив Рудольфа Штайнера, Дорнах, Швейцария© Надя Плунгян

Анна (Ася) Тургенева. Эскизы для эвритмии. 1959. Калька, чернила. Архив Рудольфа Штайнера, Дорнах, Швейцария© Надя ПлунгянЦентр выставки — документальный зал, где помещена изъятая религиозно-мистическая литература (от брошюры «Учения о карме» и «Ключа веры» Михаила Гершензона до трудов знаменитого революционера и масона Николая Морозова и книг Истинно православных христиан — принадлежность к этой церкви считалась уголовным преступлением и в позднесоветские годы).

После этого экспозиция поворачивает к своему отраженному свету — послевоенной части, где собраны стратегии бегства и ускользания от власти. Видимо, именно они вынесены в заглавие выставки как поиск «другого Востока», под которым подразумевается Средняя Азия.

Здесь в подборе экспонатов кураторы проявили не меньшую щедрость, чем в первых залах. Настоящим событием, о котором успели написать и рассказать все издания, стала вставная новелла о самаркандских прерафаэлитах, прокомментированная Борисом Чуховичем (ее краткое изложение можно прочесть здесь). Результат исследования длиной почти в 20 лет наконец получил музейное воплощение, и тронутые гомоэротикой ориентальные вещи Усто Мумина, Даниила Степанова и Алексея Исупова оказались в одном зале — включая таинственную темперу Усто Мумина «Дружба, любовь, вечность». Следующая комната соединила алма-атинских эксцентриков — скульптора Исаака Иткинда и сценографа Сергея Калмыкова, впервые заявив их уверенное право на главу в истории искусства. Закрывают выставку работы участников рерихианской группы «Амаравелла», лучше всего известной в позднесоветские и постсоветские годы: ее основатель, Борис Смирнов-Русецкий, дожил до 1993-го.

Александр Николаев (Усто Мумин). Дружба, любовь, вечность (Старая Бухара). 1928. Дерево, темпера. Фонд Марджани, Москва© Надя Плунгян

Александр Николаев (Усто Мумин). Дружба, любовь, вечность (Старая Бухара). 1928. Дерево, темпера. Фонд Марджани, Москва© Надя ПлунгянНасыщенность проекта работами, артефактами и проблемами не может не восхищать, но в то же время кураторы — как будто вполне сознательно — придают экспозиции некую блеклость. В каталоге этот прием объясняется упором на документальность: обстоятельства изложены суховато и даже иногда, пожалуй, слишком кратко, за пояснениями имеет смысл обратиться к экскурсоводу и дополнительной литературе. Однако все сделано на максимуме институциональных возможностей позднего путинизма. Редкие кристаллы и рукописи выписаны из Швейцарии, нужные артефакты взяты из архивов ФСБ, доступными оказались фонды и Музея Востока, и Государственного музея искусств Республики Казахстан. В кривоугольном павильоне-лабиринте, который и сам напоминает иероглиф, все эти энергетически наполненные вещи разложены в верном порядке, в верных соотношениях, кое-где — в диалогах-капсулах. Но алхимической реакции не происходит. Для феерии, для движения не хватает огневой речи — той самой, что звучит в стихотворении Андрея Белого о белых снах.

«Мы храним наши белые сны». Образцы литературы, изъятой при обыске у членов религиозных и антропософских кружков© Надя Плунгян

«Мы храним наши белые сны». Образцы литературы, изъятой при обыске у членов религиозных и антропософских кружков© Надя ПлунгянПервый порог, который становится трудно обойти при просмотре и чтении каталога, — это предлагаемое кураторами тождество понятий «эзотерика» и «мистика», причем ведущей темой выставки становится именно «эзотерика». Такой обобщающий прием задает строго светский характер дискуссии: увлечения протагонистов выставки описаны как личные практики, своего рода досуг, в целом близкий к занятиям спиритизмом. В этом смысле зрителю остается непонятным то колоссальное сопротивление, которое антропософы оказали советской власти, — равно как и упорство репрессий, которым они подвергались. Немного в стиле семидесятых битва двух идеологий выводится в поле прагматики, подталкивает нас к временам, когда понятие духовности было девальвировано до «духовки» и «нетленки», а «посадки» описывались как политическая случайность, «аресты по телефонной книге».

«Мы храним наши белые сны». Витрина с уголовными делами участников религиозных и антропософских кружков© Надя Плунгян

«Мы храним наши белые сны». Витрина с уголовными делами участников религиозных и антропософских кружков© Надя ПлунгянНаходясь в интенсивном поиске формы, Андрей Белый искал у Рудольфа Штайнера не секреты спиритизма, а вид внешнего руководства по созданию модернистской программы, способ не отбросить, а ритмически преобразить наследие XIX века. Ключ к этому способу можно найти в анализе архитектуры Штайнера, построенной, по словам датского архитектора Ян-Арве Андерсена, на «динамических трансформациях, различным образом связывающих полярные представления о формах в природе». Андерсен перечисляет диалектические пары, составляющие напряжение антропософских зданий: кристалличность дополняется растительной гибкостью, рациональность — мечтательностью, практицизм — духовными идеалами, точность эффекта — игрой и фантазией, строгость — юмором, а регулярность — асимметрией. Сталкивая и объединяя идеи прогресса и органики, функционализма и экспрессии, мысль Штайнера стала одним из камней в основании модернистского мироощущения — не случайно антропософией интересовался, например, Йозеф Бойс.

Если советская власть не могла нанять бывших символистов в качестве «старых спецов», она стремилась провинциализировать их работу, вывести ее в категорию нелепости и вкусовщины, окутать сомнительным флером любительства. Оспаривать это непросто. Всякий исследователь русского изобразительного искусства XX века знает, что — в отличие от Бойса! — представленные на «Белых снах» авторы и культурные явления по сей день остаются твердо приписаны ко второму, третьему и десятому художественным «рядам», поскольку, так сказать, провалились в половицы модернистского проекта. Иллюстрация к этой норме недавно проскользнула в заметке Леонида Юзефовича: «Помню, как один хороший прозаик сказал при мне, что считает Андрея Белого поэтом более значительным, чем Блок. С тех пор этот прозаик для меня не существует». Все верно: российская система культурных оценок с ее устаревшим культом «авангарда» и статикой шестидесятнического поэтического канона (Блок, Ахматова, Есенин, Маяковский как устойчивые и неоспоримые фигуры) не позволяет увидеть в символизме опору и исток модернизма и продолжает выбрасывать его за пределы профессионального поля. В этой логике Родченко оказывается академиком, в чью честь называется художественная школа, а теоретические труды Белого воспринимаются как нечто, лишенное связи с проблемами современного искусства, поскольку не предоставляют художнику готовый инструмент для оформления больших идеологий. Именно поэтому из сетки выставки оказались «вынуты» близкие явления, которые уже прочно встроены в магистральный исторический нарратив, — такие, как биомеханика Мейерхольда (хотя в лекциях КУРМАСЦЕП найдутся и ориентализм, и символистская основа) или, например, поздние синестезийные формы Татьяны Глебовой и Владимира Стерлигова, почти идентичные эвритмическим фигурам в реконструкциях Мирелы Фалдей. Другой знаменитый пример группы практикующих мистиков — конечно, ОБЭРИУ, но решиться поставить их в этот контекст пока еще равносильно перевороту, все равно что повесить Малевича напротив Штайнера. Хотя это и была бы огневая речь.

Мирела Фалдей. Набор эвритмических фигур Рудольфа Штайнера и Эдит Марион. Реплика. 2019© Надя Плунгян

Мирела Фалдей. Набор эвритмических фигур Рудольфа Штайнера и Эдит Марион. Реплика. 2019© Надя ПлунгянВторая магистральная тема выставки — «другой Восток» и ориентализм — тоже содержит в себе неявное препятствие. Интересно, что, несмотря на заглавие, кураторы вовсе не ставили себе задачу разбирать и критиковать колониализм или даже открытый расизм, в целом свойственный деятелям русского модерна от Владимира Соловьева до Николая Рериха. Не особенно обсуждаются и ориентальные ноты в творчестве «Амаравеллы», а в контекстах 1940-х — 1960-х так и не возникает фигура Павла Зальцмана — хотя именно он, заброшенный в Казахстан в результате эвакуации и скрывшийся там от лучей нормативных модернистских обобщений, смог устойчиво занять в Алма-Ате вполне колониальную позицию «немецкого профессора». Представленный в экспозиции Иткинд, наоборот, максимально далек и от ориентализма, и от антропософии. Бывший раввин, которого община отправила учиться на скульптора, Иткинд, безусловно, сохранил свое еврейство в советские годы, как сохранил и синтез народных мотивов с пластикой интернационального модерна.

Получается, что часть экспозиции, связанная с Востоком, также иллюстрирует желание ряда крупных художников 1920-х — 1960-х остаться субъектами символизма — а это неизбежно раскрывает стремление российских мистиков не на Восток, а к европейской культуре. Поэтому на первый план выходят масонские ложи и спиритические сеансы, перенесенные на российскую почву; интерес антропософов к Гете и Майстеру Экхарту, которого переводила Маргарита Сабашникова; рисунки Андрея Белого о заговоре пап; неоренессансные опыты Исупова и Степанова, чья жизнь была связана именно с Италией; сюрреалистические (а вовсе не ориентальные) эксперименты Сергея Калмыкова.

Убранство ложи «Астрея». Петроград, 1923—1924. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург© Надя Плунгян

Убранство ложи «Астрея». Петроград, 1923—1924. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург© Надя ПлунгянМногозначный образ «белых снов» можно трактовать как дореволюционную грезу о художественной и социальной независимости. Интересно, что герои выставки, осмысляемые как «бывшие», были по большей части не аристократами, но городским средним классом дореволюционной России, происходящим из купцов, инженеров и профессуры. Их упорный поиск собственного духовного или художественного пути был связан не с хрупким избеганием политики, а, напротив, со стремлением сделать искусство участником и творцом общественных процессов, одновременно расширяя и свое личное пространство. И здесь кураторы попадают в самую точку. Кризис российской художественной политики и руинирование советского понемногу открывают для нас забытые возможности поисков большой и разомкнутой формы, заново рождают философские задачи, связанные с мистикой и созерцанием природы. Проектов на эти темы становится все больше: среди них и «Зоологические грезы», и «Лесная газета», и Kate NV. На смену истрепанным «радикальным жестам» постмодернистской нормы приходят то самое «сверхчувственное познание», интуиция и сверхстилевой поток.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202399322 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202392935 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202363794 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202390445 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials