Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumCOLTA.RU публикует главу из готовящейся к печати книги Марии Степановой о семейной истории и механизмах частной и коллективной памяти.

Человек приезжает, например, в небольшой дом во французской глуши, открывает окна, выходит на балкон, переставляет мебель по своему вкусу. Выкладывает свои книжки, заползает под стол, чтобы подключить компьютер, изучает внутренность незнакомого шкафа и понимает, какой чашкой будет пользоваться. В первый раз идет лесной тропинкой в деревню, покупает сыр и помидоры, садится за столик единственного местного кафе, пьет вино или кофе, жмурится на солнце, возвращается. Смотрит телевизор, за окно, в книгу, в потолок. Если он, например, писатель, то берется за работу с утра пораньше.

Обычно этот самый момент ненарушимого счастья — работы, которая наконец нашла себе время и место, полной и блаженной бессобытийности — прерывается непрошеным действием. В восточных сказках для смерти есть вежливый эвфемизм: ее называют «разрушительницей наслаждений и разлучительницей собраний», и это кажется мне точным описанием машины сюжетостроения, всегдашняя задача которой — раскачать мирную площадку предыстории так, чтобы все задвигалось и герои покатились наконец по наклонной плоскости, вызывая наше раздражение и сочувствие. То, что предлагают в таких случаях литература и история, хорошо известно и плохо кончается; героиня не допишет страницу, потому что к ней нагрянут нежданные гости; герою не удастся побыть одному, потому что по соседству случится убийство; воскресенье оборвется, потому что начнется война.

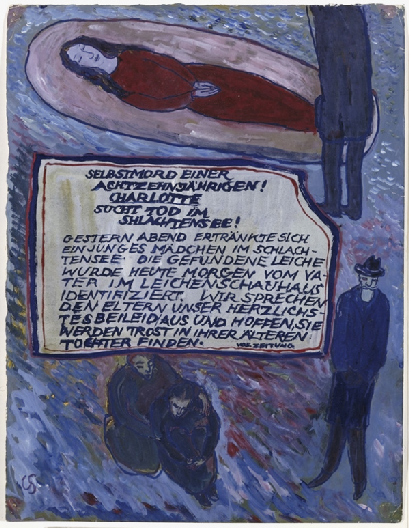

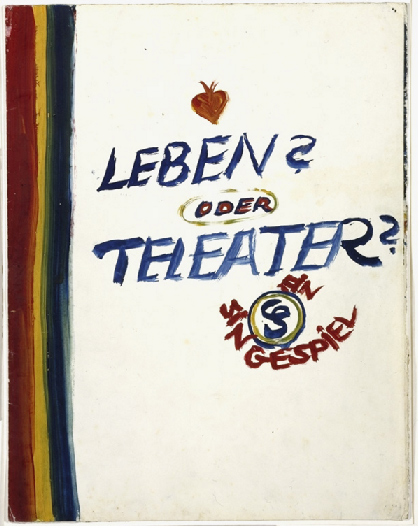

В конце 1941 года двадцатичетырехлетняя Шарлотта Саломон делает довольно странную вещь. Она вдруг уезжает из Вильфранш-сюр-Мер, с виллы на Лазурном берегу, где они гостили с дедушкой и бабушкой; теперь происходящее называется как-то по-другому, деньги кончились, бабушка умерла, их держат здесь из милости или причуды, как и других немецких евреев, когда-то респектабельных, теперь не знающих, куда деваться. Шарлотта уезжает, как вдруг встают и выходят из комнаты. Она поселится в соседнем городке Сен-Жан-Кап-Ферра и перестанет видеться со знакомыми. На что она живет — не очень понятно, зато известно — где: в гостиничке со старинным именем La Belle Aurore, «Прекрасная заря». Там она проведет полтора года, совсем одна, над тем, что станет ее большой работой, — вещью с названием «Жизнь? Или театр?», в которой после окончательного авторского отбора окажется 769 (семьсот шестьдесят девять) гуашей, переложенных калькой с текстами и музыкальными фразами. Есть еще какое-то количество вариантов, отработанного материала, не вошедшего в основной свод; всего было написано 1326 гуашей, некоторые из них потом пошли в дело — бумага кончалась, и ближе к концу Шарлотта рисовала на обороте отвергнутых работ, а потом уже — и с двух сторон каждого листа.

То, что у нее получилось, решительно не похоже ни на что, нам известное, а в сороковых выглядело еще странней. Это слишком громоздкая вещь, которую трудно издавать, еще труднее выставлять, которая требует слишком много времени и при этом настаивает на том, чтобы ее читали (смотрели?) целиком. Гуаши, сделанные на листах формата А4 в такой страшной спешке, что их приходилось развешивать по стенам комнатки, чтобы они поскорей просохли, переложены калькой, на которой разными цветами написаны реплики, авторские ремарки и то, что можно считать инструкцией, — указания на то, какую музыкальную фразу читатель должен воссоздать в голове, разглядывая эту картинку. Иногда задание становится сложней: к мелодии надо привязать текст, кособокий ехидный раешник, который должен лечь на мотив «Хабанеры» или «Хорста Весселя». Музыка — полноправный участник повествования, за которым нам предложено следить; листы имеют сюжетную последовательность, три части, послесловие и даже жанровое определение. Это Dreifarben Singspiel, трехцветная оперетта, — что должно вызывать в памяти и моцартовскую «Волшебную флейту», самый популярный singspiel немецкого музыкального канона, но еще больше — запрещенную только что, еще звучащую во всех ушах «Трехгрошовую (dreigroschen) оперу» Вайля—Брехта.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumМузыку, к которой апеллирует Шарлотта (или CS, как она подпишет свой opus magnum), не назовешь редкой — это то, что в воздухе носится, то, что лежало в потребительской корзине людей ее мира, от Малера до Баха и обратно, от модных шлягеров к шубертовскому мельнику. Ее задача — напомнить (и травестировать) знакомое; но восемьдесят лет спустя людей, что узнали бы эти мелодии с трех нот, почти не осталось. Звуковая основа текста остается не-звучащей, подразумеваемой. Чем-то это похоже на нашу память с ее неизбежными затемнениями и поправками: говоря словами самой Саломон, «поскольку мне самой понадобился год, чтобы осознать значение этой странной работы, многие из текстов и мелодий, особенно в первых картинах, ускользают из моей памяти и должны — как и все это творение, мне кажется — остаться скрытыми во тьме».

Приподнятая интонация, быстро сменяемая издевательской скороговоркой, разноголосые диалоги, которые перебивает авторский голос; все это понятней, если напоминать себе, что речь идет о театре; вот обложка пьесы или программки с кучерявыми шрифтами и вензелями, вот перечень действующих лиц, вот, как в старину, на сцену выходят Пролог и Эпилог со своими предуведомлениями и объяснениями. Пьесе, однако, и негде развернуться вовсю. Огромный том «Жизни? Или театра?» нельзя просмотреть на ходу, на руках, его и взять-то на руки сложно — пройти его с начала и до конца оказывается делом, требующим от читателя времени и воли. Впрочем, у книги, которая прекрасно издана амстердамским Еврейским музеем, заведомо ограниченное число читателей: она стоит около сотни евро и тяжела, как скрижаль Завета.

Удивительно, но и выставить толком эти работы нельзя, и не только из-за колоссального пространства, которого они требуют, чтобы разворачиваться как задумано, одна за одной, по линии повествования. Строго говоря, требуют-то они большего: быть книгой, листы которой переворачиваются один за другим, так что изображение просвечивает сквозь кальку и словесный слой взаимодействует с живописным — до точки, где завеса снимается и мы видим то, что нарисовано, нагишом: без покровов и комментариев. Сложный баланс рукописного текста (на ключевых словах и фразах он меняет цвет, иногда по нескольку раз за страницу), задуманного как закадровый голос, и прямых включений репортажной картинки не просто задает ритм чтения-просмотра, но вроде как настаивает: то, что перед нами, надо судить по законам временных искусств, наряду с кино или оперой. Сделать это силами одной экспозиции, видимо, невозможно; и вот графический роман — один из первых в истории — выглядит как серия талантливых набросков, а во всей полноте присутствует лишь на сайте Еврейского исторического музея.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumНо и порознь эти работы увидеть трудно: в амстердамском Еврейском историческом музее, где хранится архив Шарлотты Саломон, им отведен один стенд, где из тысячи трехсот гуашей представлены восемь — долго держать их на свету опасно, приходится постоянно заменять одни листы другими. Говорят, что читать их как книгу, как задумано, как рука просится — еще опасней: каждое прикосновение к страницам причиняет им непоправимый вред. «Жизнь? Или театр?», невиданная вживую, известная по описаниям и репродукциям, оказывается чем-то вроде священного текста, к которому можно апеллировать, который можно цитировать, интерпретировать — но простой опыт последовательного прочтения дается не каждому.

«Возникновение этих работ нужно представлять себе так: человек сидит у моря. Он (так в тексте. — М.С.) рисует. Внезапно ему на ум приходит музыкальная тема. Мурлыча ее себе под нос, он вдруг понимает, что мелодия точно совпадает с тем, что он пытается перенести на бумагу. В его голове складывается текст, и вот он начинает распевать эту мелодию, положив на нее собственные слова, снова и снова, пока картина не кажется готовой. Часто текстов набирается больше одного, и в результате возникает дуэт, случается даже, что каждому герою приходится петь собственный текст, и в результате складывается хор. <…> Автор старался — что явственней всего, возможно, в Основной Части — полностью выйти из себя самой (так в тексте. — М.С.) и позволить персонажам петь или говорить собственными голосами. Чтобы этого добиться, пришлось отказаться от многих требований искусства, но я надеюсь, что душещипательная природа работы заставит это простить. Автор».

* * *

«Душещипательная природа» — злая самоирония; с другой стороны, когда речь идет о «Жизни? Или театре?», это не преувеличение, а диагноз: сюжет обладает всеми качествами, необходимыми для бульварного чтива, его невозможно игнорировать, он так и дышит жаром и холодом. Рассказчица, которую Саломон называет Автором, разворачивает перед зрителем историю нескольких поколений, где находится место восьми самоубийствам, двум войнам, нескольким любовным историям и победному шествию нацизма. Тот, кто знает, что фабула близко следует за реальной историей Шарлоттиной семьи (а восприятие «трехцветной оперетты» как автобиографического, если не дневникового, повествования — результат многолетней традиции), знает и то, чем дело кончилось. В сентябре 1943 года нацисты проводили, что называется, зачистку Лазурного берега от евреев; усилия вишистского правительства казались им (да и были) недостаточными, несколько десятков тысяч беженцев жили себе у синего моря как ни в чем не бывало. Рейд, которым руководил человек по имени Алоиз Бруннер, оказался очень эффективным; в числе прочих была обеззаражена вилла одной американки в городке Вильфранш-сюр-Мер. Вилла называлась «Эрмитаж», и там, не особо скрываясь, проживала еврейская пара — Шарлотта Саломон и человек, за которого она вышла замуж несколько месяцев назад. За ними пришли ночью, соседи слышали крики. 10 октября транспорт с грузом (столько-то штук, как писали в официальных документах) прибыл в Аушвиц. В этот же день, 10 октября, двадцатишестилетняя Саломон оказалась в группе тех, кто подлежал немедленному, на пороге лагеря, уничтожению. Это необычно: молодая, полная сил женщина, да еще и умеющая рисовать, имела некоторые шансы продержаться подольше. Но Шарлотта была на третьем месяце беременности; видимо, это решило дело.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumРефлекс ужаса и жалости, оглушающий нас при встрече с таким знанием, слишком силен, он многое определяет; многолетняя инерция заставляет видеть в работе Саломон спонтанную (и — по умолчанию — безыскусную) исповедь чистого сердца. Тень Катастрофы, нависающая над ней, провоцирует еще несколько далеко идущих деформаций — объясняющихся, как водится, самыми лучшими побуждениями. Любая история жертвы обречена быть эмблематической — стрелкой, указывающей на общую судьбу и общую гибель «с гурьбой и гуртом», как у Мандельштама. История Шарлотты Саломон описывается как типическая — результат наложившихся друг на друга слоев, политических и культурных условий, неотменимых и страшных закономерностей. Именно против этого она пыталась бунтовать — и, думаю, считала, что вышла из боя победителем. «Жизнь? Или театр?» — не свидетельство этой победы, а сама победа, поле битвы, взятая крепость и декларация о намерениях в семистах шестидесяти девяти гуашах. И все же она часто воспринимается не как объект, а как материал (с которым можно обращаться как с сырьем, выбирать фрагменты, вычеркивать лишнее); не как достижение, а как свидетельство (которое можно рассматривать в разных обобщающих контекстах); не как результат, а как неисполненное обещание — короче, как человеческий документ. Нет ничего дальше от реальности, чем эта трактовка.

Едва ли не любой текст, написанный о ней в последние годы, предостерегает нас от очевидной угрозы: воспринимать работу Саломон как хронику гибели, написанную жертвой. Зингшпиль в картинках, созданный на Лазурном берегу перед самым концом света, не повествует о Холокосте (хотя и оказывается его случайным survivor'ом, тем, что выжило вопреки всему). Это требует от читателя специального усилия: перед работами Саломон необходимо одновременно помнить и забыть, знать и не знать про Аушвиц в конце туннеля. Так страницы «Жизни? Или театра?» переложены прозрачными кальками с текстом, сквозь которые мы видим изображение — но в любой момент можем убрать этот фильтр и остаться наедине с чистым цветом.

Летом 1941 года Шарлотта Саломон была зачарована и оглушена собственным везением: она принадлежала к числу тех немногих, кому удалось уйти от беды. В ее тексте помимо начального «Действие происходит в 1913—1940 годах в Германии, позднее в Ницце, Франция» возникает позже еще одна, странная, датировка: «между небом и землей, после нашей эры, в году I нового спасения». Так могли бы описывать свое здесь-и-сейчас Ной с сыновьями или дочери Лота. Так видела себя и свое положение Саломон: знаемый мир кончился вместе со всеми, кого она любила или ненавидела, они умерли, исчезли, оказались в других краях. Она была кем-то вроде первого человека на новой земле, адресатом нежданной, неописуемой милости — ей был дарован обновленный, спасенный мир. «Пена, сны, мои сны на синей поверхности. Что заставляет вас лепить и заново лепить себя из такой боли и страдания? Кто дал вам право? Сон, ответь мне — кому ты служишь? Почему ты меня выручаешь?»

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumКогда, сразу после войны, отец и мачеха Шарлотты смогли приехать в Вильфранш в поисках чего-нибудь — следов, слухов, свидетельств, — им досталась папка, о которой Лотта (так называли ее домашние) сказала знакомому: «Тут вся моя жизнь». Логика типического, о которой я говорила, заставляет искать аналогий, и они под боком: так Мип Гиз передала вернувшемуся из концлагеря Отто Франку бумаги, среди которых был дневник Анны. Странно, что все это разворачивается так близко, можно руку протянуть — Альберт Саломон с женой прятались во время войны в Амстердаме, неподалеку от семьи Франк; им первым отец Анны показал ее дневник — а сколько-то спустя они все вместе решали, как поступить с рисунками Шарлотты. Так и вижу, как они сидят там, в продолжающихся пятидесятых-шестидесятых, родители, потерявшие детей, пытаясь устроить их посмертную судьбу. Первое собрание Шарлотты Саломон вышло в 1963 году и до сих пор поражает полиграфическим качеством; из тысячи трехсот работ там представлены восемьдесят, а называется книга «ШАРЛОТТА. Дневник в картинках».

В картинках: словно речь идет об очень маленькой девочке — возраста Анны Франк, может быть, а то и младше. Дневник, традиционный женский жанр, своего рода зеркальце-скажи: спонтанная и неприбранная речь чувства, прелесть которой — в ее непосредственности и простоте. Дневник Анны, отредактированный до такой степени, что утешал читателя больше, чем мучил, гремел тогда по всему миру, на глазах становясь самым влиятельным текстом о Катастрофе — способом думать о ней, не держа перед глазами трупы, ямы, рельсы, отодвигая все это на последние страницы эпилога: а потом они погибли. Осознанно или неосознанно, он стал образцом, который имели в виду первые издатели Саломон, настаивая на тождестве Шарлотты-автора и Шарлотты Канн, героини книги, юной жертвы, так много обещавшей и так мало успевшей.

Юность с ее избыточностью и непропеченностью здесь — ключевое слово; то, как легенда Саломон настаивает на ее крайней молодости, чем-то напоминает грустную историю о том, как Марина Цветаева с какого-то момента стала утверждать, что ей на два года меньше, чем было на самом деле; из соображений правдоподобия пришлось говорить, что шестнадцатилетней дочери Але четырнадцать — и ни к чему хорошему это не привело. В 1939-м, когда родители отправляют девочку подальше от Германии, к дедушке с бабушкой (с легкой сумкой и парой теннисных ракеток, чтобы отъезд не выглядел подозрительным), ей уже двадцать два года, и за плечами у нее взрослый роман с любовником мачехи: та до конца своих дней утверждала, что Шарлотта все это выдумала.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumВот один из углов, где натыкаешься на зазор между реальностью и романным текстом; традиция, заданная семьей, совершает тут комические виражи: то настаивает на полном совпадении автора и героя (дневник), то клянется, что девочке все приснилось, что на самом деле все обстояло совсем не так. Что бы ни было в реальности, мы знаем только то, как именно хотела — любой ценой, об этом мы еще вспомним — рассказать эту историю Шарлотта: какому прошлому она строила памятник. Продуманный ход «Жизни? Или театра?» очень сложно исказить, у него выверенная структура, построенная на множестве вычитаний (об этом знают пятьсот листов, не вошедших в финальную версию), — но выпрямляющая логика первых публикаторов не стесняется резать по живому, выдавать за целое фрагменты законченных работ с их изощренной композицией, вымарывать или переписывать реплики. И то сказать: им пришлось трудней, чем редакторам дневника Анны Франк. Там цензуре подвергались точечные элементы текста: злые слова в адрес немцев и немецкого языка, обидные вещи, сказанные о матери, болтовня о контрацептивах, чересчур откровенная по тем временам, — и, что интересно, любые отсылки к непонятным широкому читателю реалиям еврейского мира вроде Йом-Кипура.

В зингшпиле Шарлотты Саломон вмешательству противостоит все — и прежде всего сам авторский замысел, который сводится к тому, чтобы заново прокрутить перед глазами историю одной семьи, так, словно все уже умерли, включая ее саму, и все это ее больше не касается. Ревизии (и двойной обработке осмеянием и дистанцированием) подвергается все, что случилось с ними с конца 1880-х: смерти, браки, знакомства и новые браки, карьерные упования и любовь к искусству. Строго говоря, такого рода хроника, описывающая жизнь нескольких поколений как движение к неизбежному концу, принесла Томасу Манну Нобелевскую премию. Правда, его письмо было куда консервативней.

* * *

Можно рассказать об этом, например, так. В старинной, достойной, ассимилированной еврейской семье, где на стенах висят портреты, холст-масло, а в Италию ездят как на дачу, где на Рождество зажигают свечи на елке, а в минуты чувства поют «Германия превыше всего», слишком много самоубийств. Не будем вспоминать о братьях и прочей родне — но вот и одна из дочерей, та, что погрустней, выходит из дому ноябрьским вечером и топится в реке. Через несколько лет выходит замуж вторая, веселая, сестра, но через восемь лет она обещает дочке, что пришлет ей письмо из рая, — и выходит в открытое окно. Девочке ничего не говорят о самоубийствах, она считает, что мать умерла от гриппа.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumСменяются гувернантки, развлекательные поездки, девочка растет; ее зовут Шарлоттой, как мертвую тетку и живую бабушку, череда Шарлотт не должна прерываться. Однажды ее труженик-отец («Только не отвлекайте меня, и я стану профессором!») встречается с высшим достижением культуры, белокурой женщиной, поющей Баха. В «Жизни? Или театре?» у нее клоунское имя Полинка Бимбам; здесь надо оговориться — по той или иной причине у героев, имеющих отношение к сцене, опереточные двойные фамилии, звякающие комическими бубенцами (или цепями, понимай как знаешь): Бимбам, Клингкланг, Зингзанг — у этих ряженых с их двойственной природой все не как у людей. В документированной реальности певицу звали Паула Линдберг, и это имя тоже ненастоящее, она была еврейкой, дочерью раввина по фамилии Леви. Как и все прочие люди в жизни Саломон. «Мы должны помнить, что они жили в обществе, состоявшем исключительно из евреев», — напишет она о своей семье десять лет спустя.

Браку науки и искусства (медицины и музыки, Альберта Саломона и Паулы Линдберг) больше всего радовалась четырнадцатилетняя Шарлотта; ее отношение к мачехе нельзя описать иначе как страсть, по ходу времени все более осознанную и нагруженную всеми сопутствующими товарами: требованиями, ревностью, тоской. Линдберг готовилась заменить осиротевшей девочке мать. Вместо этого ее ждала раскаленная, взахлеб, дружба-обожание, увлекательная и мучительная для обеих. Единственный внятный источник здесь — та же «Жизнь? Или театр?», где многое может быть намеренно или невольно искажено; то, чего нельзя не заметить, — степень внимания, отведенного романной (опереточной?) Полинке. Ее портретов, с пугающей точностью воспроизводящих повороты и выражения лица Паулы Линдберг, в зингшпиле сотни (когда смотришь видеоинтервью, снятое десятилетия спустя, их узнаешь первыми: лицо состарилось, мимика осталась молодой); есть страница, до отказа заполненная телами и лицами нарисованной Полинки, мрачными, томными, воодушевленными, поникшими, отрешенными, — в центре расположена официальная версия — афиша с парадным портретом и именами городов, где она имела успех. Больше места в пространстве зингшпиля занимает только его главный герой и адресат — Амадеус Даберлон (Альфред Вольфсон).

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumВ основной корпус «Жизни? Или театра?» не вошел многостраничный рисованный текст, задуманный как эпилог, но постоянно сбивающийся на письмо, обращенное к Вольфсону, о судьбе которого она ничего не знала. Выдержки из этого письма можно увидеть на сайте амстердамского Еврейского исторического музея; целиком оно не было опубликовано никогда — но его не раз пересказывали и цитировали. На определенном этапе работы над «Жизнью? Или театром?» художница понимала свой большой текст как реплику в диалоге с Вольфсоном, как способ доказать ему собственную способность к регенерации. У повествования был адресат, человек, которого Шарлотта Саломон считала или хотела считать своим возлюбленным, в десятках сцен обкатывая версию неразделимости: от объятия до слияния.

Возможно, этим объясняется то, что гуаши, посвященные Полинке Бимбам, дышат эротической одержимостью, но сюжет никогда не переходит границу, за которой можно было бы назвать эти отношения любовными; рассказчик намеренно держит повествование на грани, ничего не уточняет и на все намекает («наши влюбленные — Liebespaar — опять помирились»). Лист, в рапиде фиксирующий движение двух женщин друг к другу, — девочка в своей голубой комнатке, мачеха у ее постели, раскадровка, фиксирующая девять стадий одного объятия, Полинка наклоняется, падчерица делает движение ей навстречу, оказываясь вдруг очень маленькой, младенцем на материнских руках. Объятие становится полным — лицо Полинки на груди Шарлотты, белая ткань простыни расцветает розовым. На последней картинке, внизу листа, мы уже не видим детской синей пижамы: руки и плечи обеих женщин обнажены, глаза Шарлотты зажмурены, одеяло вспучивается багровой волной. Предельная откровенность этой сцены не имеет никакого словесного эквивалента; а все, что остается неназванным, не вполне существует.

Непроясненными — территорией домыслов и проекций — остаются и отношения Даберлона и Полинки. То, что крайне важно для текста и рассказчицы, — представить их как треугольник, где Шарлотте отводится важная сторона: равной и взрослой соперницы. Учитель музыки, пообещавший Полинке Бимбам сделать ее пение совершенным, не может не полюбить певицу; и потому, что в мире зингшпиля она неотразима, как положено равнодушному божеству, и потому, что его страсть — горючее, которое помогает ей взлететь. То, что при этом у него хватает внимания заметить девочку с ее рисунками и времени завести с нею сепаратный роман с прогулками и разговорами, до поры не вызывает у Шарлотты удивления — она испытывает глубокую благодарность. Он пишет книгу, она ее иллюстрирует; отношения, пошитые на вырост, делают ее существование осмысленным. Она запоминает и обживает его теории; его слова о том, что невозможно начать жизнь, не пройдя через опыт смерти (и о необходимости выйти из себя, о кино как машине, изобретенной человеком для того, чтобы оставить свое «я» позади), станут ребрами, на которых держится огромное тело «Жизни? Или театра?». Их встречи в вокзальном кафе (в другие евреям нельзя) и на парковых скамейках (тоже нельзя, но рискнем) размещены в самой середине-сердцевине текста — вместе с сотнями лиц Даберлона, окаймленных словами его нехитрой проповеди.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumВсе это происходит на фоне марширующих толп, ртов, раззявленных в крике, и детей, хвастающих реквизированными в еврейской лавке авторучками. На одном из листов, изображающих Берлин времен Хрустальной ночи, среди магазинных вывесок, подлежащих немедленному вмешательству (Кон, Зелиг, Израэль и Ко), есть еще одна, с такой же недвусмысленной фамилией Саломон. Для описания того, что происходило тогда в ее кругу, Шарлотта придумывает составное слово menschlich-jüdischen: она говорит о человеко-еврейских душах, как если бы речь шла о диковинном гибриде, подлежащем наблюдению и изучению. Да, в общем, так оно и было.

Сохранилось несколько записей Паулы Линдберг, скрученных в тяжелые патефонные пластинки. Их можно услышать на YouTube, две из трех — баховская ария и «L'amour est une enfant rebelle» Бизе — занимают важное место в универсуме зингшпиля, они — своего рода полюса, соединенные общей дугой, знаменитым голосом Паулы-Полинки. В те годы она была звездой первой величины (хотя «пела в основном по церквам», как язвительно замечает рассказчица), и, когда в шестидесятых годах в разговоре с журналистом она перечисляет дирижеров, с которыми работала, от Фуртвенглера и Клемперера до Бруно Вальтера, в этом нет рисовки, список можно было бы продолжать. Правда и то, что ее репертуар до известного времени состоял из проверенной и прозрачной немецкой классики, из Баха, Шуберта и Глюка; партия Орфея ей особенно удавалась. Все это подошло к концу в 1933-м; в том же немецкоязычном интервью она рассказывает о своем последнем баховском концерте, который случился уже после указа, запрещающего евреям исполнять арийскую музыку. Распоряжение вступало в силу в понедельник, концерт был в воскресенье — и в лейпцигской церкви Линдберг пела «Когда пойдем мы в Иерусалим», а в проходах стояли молодые люди в коричневом, со свастиками на нарукавных повязках.

Кстати, в работе Саломон много свастик, но, если приглядеться, ни одной настоящей: все они нарисованы «наоборот», выворочены наизнанку, словно рисунок имеет магическую силу и может обезвредить чужое, злое колдовство. Это не единственный случай, когда она вмешивается в собственный текст, словно решив, что он имеет прямое воздействие на реальность, которую надо немедленно откорректировать. Рисунки, не вошедшие в основной текст, часто выглядят как результат насилия, и в каком-то смысле так оно и есть: Шарлотта заклеивает скотчем то, что вызывает у нее протест, — лица, глаза, разговаривающие рты, так что герои разом оказываются ослепленными, смирёнными, вычеркнутыми.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumЧаще всего это те, с кем она ведет бесконечный заочный диалог; это уже не мачеха и ее учитель пения, а их опереточные двойники, Полинка и Даберлон, но и они говорят не с нею, а друг с другом, их действия и слова не удается ни направлять, ни контролировать.

В 1936 году еврейка Саломон поступила в Берлинскую академию искусств — ситуация по тогдашним законам невозможная, объяснимая разве что безумной отвагой, которая города берет, и общим замешательством перед лицом такого нахальства. Позже администрации пришлось объясняться, и ответная формулировка стоит того, чтобы ее упомянуть: Шарлотта была допущена к занятиям в силу своей асексуальности — как заведомо неспособная вызвать интерес у студентов-арийцев. В «Жизни? Или театре?» описывается диалог, который состоялся у нее в приемной комиссии. «А вы евреев принимаете?» — «Вы же наверняка не еврейка». — «Конечно, я еврейка». — «Ну, неважно». Соученица, которой посвящено несколько гуашей, вспоминала о ней без особой симпатии: тихая, всегда в сером, вылитый ноябрьский денек.

Через три года Шарлотту силком, против ее воли, отправляют во Францию, к дедушке с бабушкой, постепенно нищающим, но еще пытающимся сохранить привычный образ жизни. В книге, изданной в 1969-м, лист, где она прощается с Даберлоном (еще одно безмолвное объятие, отсылающее к Климту), назван фантазией; Паула Линдберг и в восемьдесят лет утверждала, что любовный треугольник зингшпиля — wishful thinking, выдумки подростка, ничего такого не было. На следующих листах — общее прощание на вокзале, сутулый отец, только что вышедший из Заксенхаузена, мачеха в норковой шубке, круглые очки Даберлона.

* * *

Душещипательная природа работы Саломон поощряет читательское желание видеть в ней лирическое повествование, что-то вроде любовного романа. По-английски этот жанр зовется емким словом romance, которое подразумевает не только неотменимое фабульное ядрышко, но и систему акцентов, подчиняющую все, что в книге ни есть, главному, любовному интересу. Это слово, впрочем, встречается в важной работе Фрейда — короткой статье 1909 года «Familienroman der Neurotiker», которая в классическом английском переводе так и называется: «Family romances». Речь там идет об определенной стадии развития, когда ребенок перестает верить, что он, такой особенный, мог родиться у своих заурядных родителей, и сочиняет себе новых: шпионов, аристократов, небожителей, воображенных по своему образу и подобию. Он считает себя жертвой обстоятельств, похищения, чудовищного обмана — романтическим героем, насильственно помещенным в интерьер реалистической пьесы. В молодых стихах Пастернака об этом говорится с пониманием, как об общем, неизбежном опыте: «мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом — чужбина».

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumСюжет зингшпиля Саломон с его суицидальными ангелами, мачехой, похожей на фею-крестную, и волшебным учителем обманчиво похож на такой роман-romance, и я то и дело ловлю себя на этом слове, будто речь идет о книге про любит — не любит. Это, конечно, обманка; нет ничего дальше от «Жизни? Или театра?» чем история добродетельной падчерицы, Золушки или Белоснежки. У этого текста структура и замах эпоса: это поминки по исчезающему миру. Шарлотта Саломон осознанно и последовательно пишет историю сдачи и гибели своего класса — единственного, который ей привелось знать. Просвещенная, возвышенная еврейская буржуазия с тонким вкусом и благородными бородами, с дорогостоящими привычками и позитивистскими заповедями (жизнь должна продолжаться, говорит страшноватый дед Шарлотты после самоубийства своей дочери; чему быть, того не миновать, объявляет он в 1939-м, когда тьма сгущается; все, что естественно, — свято, повторяет он) в считанные годы превратилась в курьез: в бывших людей, живущих по инерции и умирающих по собственной воле. Хронистом эпохи распада, глухого непонимания, жалких попыток сохранить достоинство стала Шарлотта Саломон, наблюдавшая все это через обеденный стол.

На рисунке — семья и друзья, это один из последних берлинских вечеров, скоро она будет вынуждена уехать. «Немецкие евреи, каждый из которых так поглощен собой, что за обедом молчаливый наблюдатель чувствует, что оказался внутри гусиного пера». Все говорят хором, никто не слышит друг друга. Первым делом я должен вывезти отсюда дочь. — А мы поедем в Австралию. — А я поеду в Соединенные Штаты и стану величайшим скульптором мира. — Мы пока останемся здесь. — А я поеду в Соединенные Штаты и стану величайшим в мире певцом. На последних страницах своего familienroman'a Шарлотта еще вернется к этой предсмертной глухоте, неспособности увидеть себя со стороны: к «беспомощности тех, кто пытался хвататься за соломинку во время яростной бури», к тем, кто «не мог услышать никого другого, но немедленно начинал говорить о себе».

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumЭпилог «Жизни? Или театра?» начинается с ослепительных красок Лазурного берега (от синевы и пальм рябит в глазах) — с двоящейся и троящейся фигурки героини: у моря, в купальнике, в сарафане, рисующей, рисующей, рисующей — и быстро оборачивается общей катастрофой, по мере которой рисунок делается все голей и отчаянней, сводится к последовательности желто-красных пиктограмм в нездорово-зеленых размывах. Война объявлена. Между двумя попытками самоубийства (неудачной, потом удавшейся), которые делает бабушка Саломон, две Шарлотты, старая и молодая, становятся почти неразличимы: у них одно лицо, один цвет, их движения повторяют друг друга, они пытаются лечиться «Одой к радости»:

Радость, пламя неземное,

Райский дух, слетевший к нам,

Опьяненные тобою,

Мы вошли в твой светлый храм.

Среди вещей, остающихся в тексте Шарлотты Саломон нарисованными, но не проговоренными — призрачным знанием, которое никогда не проявляется достаточно четко, чтобы назвать его по имени, — есть два нерешенных и нерешаемых вопроса. Отношения опереточной Золушки с дивой-Полинкой — один из них; один из немногих друзей Шарлотты назовет их «проблемой, с которой она так и не справилась». Второй, нависающий над повествованием по всей его длине, касается ненавидимого ею деда. Тень недолжного — того, что называется по-английски точным словом abuse и для чего нет эквивалента в русском понятийном наборе, — присутствует здесь повсюду, стоит за самоубийствами дочерей и жены, призывает Шарлотту последовать их примеру («Убейся уже наконец, чтобы мне больше не слышать этот твой лепет!») и обретает плоть на последних страницах: «Не понимаю тебя. Почему бы нам не спать в одной постели, раз тут нет ничего другого? Все, что естественно, для меня свято». Невозможно (да и не нужно) сказать наверняка, был ли инцест постоянным фоном, на котором существовала семья исторической Шарлотты. Но духом насилия — вмешательства морального и сексуального, они тут смешаны до полной неразличимости — предельно насыщена ткань трехцветной оперетты; и восходит оно к прямой, как палка, фигуре деда с его лысым черепом, прекрасной осанкой и бородой патриарха. От невозможности жить с ним убегает из дома героиня. Умирающая бабушка мечтает его задушить («Сделай это, а то мне самой придется! Ах, него такие красивые синие глаза»). В смертоносной мелодраме зингшпиля он — среди тех, кто твердо намерен спастись; он сохраняет манеры, ясное сознание и уверенность, что всех еще переживет.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumВ неопубликованном письме, которым Шарлотта Саломон собиралась закончить оперетту, запечатав ее, как конверт, обращением к своему идеальному собеседнику, она делает неожиданное признание, которому можно верить или не верить — оно похоже на wishful thinking ничуть не меньше, чем другие сюжетные повороты. После полутора лет одиночества и самозабвенной работы над «Жизнью? Или театром?» она вынуждена была вернуться к деду, к мелкому воровству, упрекам и требованиям; через несколько месяцев, доведенная до отчаяния невозможностью работать, она подмешала ему в еду веронал. Сделала ли она это на самом деле, невозможно узнать; безусловно то, что ей этого очень хотелось.

И все-таки дед, сам того не желая, сделал ей невероятный и обескураживающий подарок: семейный роман, ставший для художницы возможностью новой жизни. Во время болезни бабушки он без обиняков выложил молодой женщине всю семейную историю, о которой она ничего не знала, — восемь самоубийств, выстроенных в последовательность, что не могла не восприниматься как приглашение: ты следующая. Поразительно, но знание о случившемся, ставшее зримым, имело обратный эффект. На одной из гуашей Шарлотта, склоненная над кухонными кастрюльками, говорит себе дословно вот что: «Как прекрасна жизнь. Я верю в жизнь! Я буду жить за них за всех!»

Так, из точки нежданного откровения, начинает разворачиваться громадная система «Жизни? Или театра?». Для начала героиня предлагает бабушке своего рода терапевтический прием: освободить себя, описав свою жизнь. Это очень похоже на требование «выйти из себя», с которым обращался к людям искусства Даберлон. Совет остается неуслышанным, но дело уже сделано, история рода увидена со стороны — глазами человека, утратившего связь со старым миром.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical Museum«Моя жизнь началась, когда моя бабушка решила покончить с собой… когда я узнала, что моя мать тоже лишила себя жизни… Словно целый мир в своем ужасе и глубине разверзся прямо передо мной. <…> Когда с бабушкой все было кончено и я стояла перед ее окровавленным телом, когда я увидела ее маленькие ножки, они все еще двигались в воздухе, рефлекторно подрагивали… когда я набросила на нее белую простыню и услышала, как дед сказал: “Все-таки она это сделала”, — я поняла, что у меня есть задача и никакая сила в мире меня не остановит».

***

Несчастная особенность судьбы и работы Шарлотты Саломон состоит в том, что она обречена оставаться в глазах смотрящих вечной инженю: незаметной и безгласной девочкой, какой она себя изобразила, вложив в это дело все свое отчаяние и ненависть к себе. И это действует; естественным читательским рефлексом оказывается защитный — хочется прикрыть ее, как бабушку, белой простыней сочувствия и понимания. Мы почти ничего не знаем о Саломон и ее последних месяцах, но мало что может быть дальше от истинных желаний Автора оперетты, последовательно и бескомпромиссно обнажающего все механизмы, заставлявшие двигаться ее героев.

Директор амстердамского музея говорит где-то, что проблема «Жизни? Или театра?» состоит в том, что ее не с чем сравнивать; в мировой живописи у нее почти нет соответствий. Одиночество этой работы (и ее неполная, условная доступность) странным образом совпадает с приливом массового интереса к истории, которая в ней рассказывается; художница оказывается еще одной иконой коллективного страдания, важной фигурой, сценарной заявкой для голливудского фильма, но не из-за того, что она сделала, а из-за того, что с ней произошло.

Тут впору вовсе уклониться от рассказа о ней, но уклоняться некуда; хотелось бы говорить о зингшпиле, его сложности и блеске, словно он никак не связан с историей своей создательницы, да, видно, нельзя никак. Видимо, что-то есть в характере самой работы, заставляющее искать для нее разного рода фильтры, облегчающие прочтение, и тут же с негодованием их отметать. Нет, это не автобиография, хотя страх как на нее похоже. И не сеанс аутотерапии, свидетелями которого мы оказались, не попытка справиться с травмой (хотя о том, что эта работа — не цель, а средство, неоднократно говорит сама Шарлотта). Это даже не антинацистский текст — нацисты «Жизни? Или театра?» смешны и страшны не больше, чем другие участники общего действа. «Я была каждым из них», — утверждает Автор.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumНо и это, конечно, неправда. Все названное и неназванное здесь присутствует: и травматическое письмо, и то, что можно назвать женской оптикой, и метка Катастрофы, и детское магическое мышление — как нарисую, так и будет. Сами по себе все способы прочтения разумны и обоснованны; то, что здесь мешает, — несоответствие масштаба зингшпиля и его рецепции. Пошарим в архивах мужского мира, представим себе, что весь корпус текстов, интерпретирующих «В поисках утраченного времени», сводится к прустовской биографии: Пруст и еврейство, Пруст и гомосексуальность, Пруст и туберкулез. Вещь, задуманная и сделанная Шарлоттой Саломон, гораздо больше своих отражений, о ней и хочется думать и разговаривать.

Гигантский, невоспроизводимый проект, для которого нужен был бы отдельный музей, но и там не разместить все как надо; огромная книга, какая не уместится ни в одной сумке, такую не возьмешь с собой в самолет; текст, на который нужны часы и дни — не линеарного чтения, но медленного рассматривания; все это ужасно неудобно для окружающих. Мешает все, в первую очередь — интенсивность этой работы: «теснота ряда» (если воспользоваться тыняновским термином) затрудняет даже не понимание, а простое потребление этой модернистской оперетты. Впрочем, модернистской ли? То, как Саломон смешивает живописные техники, способы видеть, правила игры, сегодня выглядит современней, чем в 1940-х, когда художника делала манера. Если видеть ее гуаши как они выставлены сегодня — два-три листа в каталоге, один стенд в музейной экспозиции, — находишь сходство с теми или иными образцами; на длинной дистанции становится ясно, как она с этими образцами обошлась. Она подражает не Модильяни или Шагалу, а современности как таковой, ее дробленой целостности, в целом, словно она сводится к набору красок или каталогу приемов; ее полифонический текст с десятками голосов и музыкальных фрагментов — еще и парад уходящей визуальности, последний смотр того, как это делалось в эпоху дегенеративного искусства.

Тут нужен другой глагол: она не подражает, а использует — апроприируя не манеру, а систему, переваривая ее и оставаясь узнаваемой. Когда смотришь листы «Жизни? Или театра?» подряд — а это длинный процесс, как идти через лесную гущу, — начинает казаться, что нет способа, которым она не владела бы, и что ее задача при этом — вовсе разучиться рисовать. Это описывает Жаклин Роуз в блестящем эссе о Саломон; краска всегда перехлестывает за край, изнутри раздвигая контуры, словно у происходящего нет краев или границ; «каждое из живописных изображений по-прежнему кажется наброском или вариантом себя самого».

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumМне все хочется говорить о зингшпиле Саломон с его тщательно придуманной театральной рамкой как о литературе: словами текст, книга, читать. Может быть, дело в том, что его извилистое пространство (и набор чемоданов и узлов, делающих коридор непроходимым) совпадает с контурами классического романа XIX века, того, который читали ее бабка и дед, который продолжали Пруст, Манн, Музиль. Оговорюсь: здесь нет, кажется, ни одной отсылки к литературе и литераторам — при десятках музыкальных и живописных намеков и прямых цитат; даже пророк песни Даберлон стихов не пишет. Литература невидима и ощутима, как воздух, который вдыхаешь с разговорами взрослых; оперетта — младшая сестра Карениных и Домби, и волнует ее тот же неподвижный вопрос — магистральный сюжет уходящего мира. Шарлотта Саломон препарирует институт буржуазной семьи, описывает ее пыточную камеру, ласковые механизмы давления и исключения. То, что объектом ее наблюдений стала собственная история, как бы мешает увидеть за текстом его подводный образец: большой роман, где всё — симптом и всё — приговор. Но и театр, который так много значит для Саломон, десятилетиями разглядывал семью в микроскоп — от романтического «Она мне изменила, и я ее убил» до Вагнера с его инцестуальными божествами, до Брехта—Вайля с их ультрамодными уголовниками. Все они — родня, их мучительные семейные истории дышат тем же спертым воздухом и пыльным плюшем. Новый, эпический, театр, задуманный Шарлоттой, имеет внешние черты гезамткунстверка — но, сам того не зная, существует уже по заветам Вальтера Беньямина: «Зрителей нужно воспитать так, чтобы они не идентифицировались с героями, а ужаснулись условиям, в которых те живут».

Миропорядок и его (с прописной буквы) Театр, с которыми Саломон воюет, возмущают ее, кажется, именно тем, что обречены и не могут за себя постоять, занимаются самообманом, хватаются за соломинку. У больничной койки умирающего века она сама не знает, любить его или ненавидеть, спасти или прикончить, — и решается отречься, проклясть, выдать все его страшные тайны. Этим занят трехцветный зингшпиль — но его способ рассказывать не похож ни на что другое. Можно держать в уме кино с его раскадровками (знакомая вспоминает, как Шарлотта ходила в одиночестве по берлинским киношкам). Можно сравнивать «Жизнь? Или театр?» с комиксами, модными тогда, и с современным графическим романом, но и это будет неточно: во всех упомянутых случаях изображение держится не только на хронологической последовательности кадров, цепочке, которую они составляют, — но и на том, что между ними есть границы. Граница, линия перехода — то, что делает набор изображений маршрутом и помогает зрителю двигаться от картинки к картинке, охраняя от непонимания и расфокуса.

У Саломон все границы устранены, и каждый лист можно рассматривать бесконечно, как восьмерку или ленту Мебиуса, где все происходит одновременно: один и тот же персонаж проделывает серию едва отличимых действий, словно автор собирается сохранить для вечности все фазы его движения. Можно только догадываться, сколько времени проходит между тем и этим движением — месяцы или минуты, бывает и так, и эдак. Сосуществование нескольких временных пластов в одной работе делает время зингшпиля особенным, ни на что не похожим — может быть, на закольцованное время стихотворения, темпоритм которого определяется дыханием читателя. То, что изображает Шарлотта, — абсолютное прошлое, его световая капсула — место настолько удаленное, что все в нем происходит одновременно, близкое и далекое; начало фразы начинает звучать заново, когда ты еще не договорил. Я все вспоминаю страницы, похожие на неразрезанные листы почтовых марок, — десятки лиц Даберлона, чуть меняющихся, пока он переходит от вывода к выводу.

© The Jewish Historical Museum

© The Jewish Historical MuseumТам очень тесно, в этом месте, в этом мире; люди, знакомые и безымянные, клубятся и множатся; при невеликом списке действующих лиц ощущение многолюдья такое, словно мы на вокзале или на летейском берегу. Протяженность времени предъявлена тут с крайней наглядностью — его повторяемость, его монотонность, его прозрачный мешок, набитый телами, жестами, разговорами. И все это пространство заполняет насыщающий, физически неотразимый цвет — красный, синий, желтый и все их сочетания. Функцию каждого цвета в универсуме Саломон подробно описывает Гризельда Поллок; каждому герою отведена не только музыкальная фраза, но и цветовой код: «синий цвет для матери, желтый для дивы, женщины с золотым голосом; <…> и красный для болтливого фантаста, безумного пророка, что проповедовал искусство жить после того, как пройдешь, подобно Орфею, сквозь смерть: к аду и обратно. Смесь красного и желтого означает еще угрозу смерти и безумия <…>». Но сила работы состоит и в том, как она сопротивляется любой интерпретации, и прежде всего той, которую предлагает сама рассказчица, цитируя, как священный текст, теории своего героя — того, что на соседней странице прижимает ее к стенке в темном коридоре: «Что у тебя за шейка! Твоя мать ведь не скоро придет?»

Это, видимо, и было одной из главных задач нарисованного текста и разговаривающих рисунков: отказ от способности судить. Любая точка зрения здесь понимается как внешняя; все, что происходит, не имеет мотивировок и объяснений и встречается ледяным ехидством наблюдателя — того самого, безмолвного, сидящего в гусином пере, все видящего и все запоминающего. Если Шарлотта действительно приписывала своей работе магические функции, она не ошибалась; ей удалось запереть комнату с прошлым, так что до сих пор слышно, как оно ворочается там и бьется о стены.

Для русского уха у немецкого слова Erinnerung, «память», есть дальний отзвук: полет Эриний, божественных мстительниц, которые помнят и преследуют виновного во всех концах света, где бы он ни пытался скрыться. Длина памяти, ее способность настигать тех, кто пытается от нее уклониться, впрямую зависит от нашего умения обернуться и пойти ей навстречу. Это делает героиня «Жизни? Или театра?», оказавшись перед выбором — «покончить ли ей с собой или предпринять нечто совершенно безумное», стать каждым из тех, кого она знала, заговорить голосами живых и мертвых. В этой точке между нею и Шарлоттой Саломон уже нет никакой границы.

И проснувшимися глазами она увидела всю окрестную красоту, увидела море, почувствовала солнце и поняла: ей придется на время исчезнуть из мира людей и принести любую жертву, чтобы заново создать свой мир из глубин.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 2023106564 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202399766 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202370004 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202397010 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials