Академическая музыка

Академическая музыка«Механизмы не функционируют больше так, как мы привыкли»

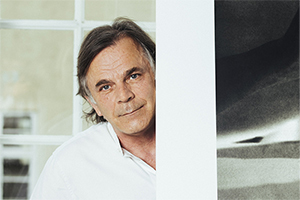

Интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер — о новых временах, старых клише и роли утопии в жизни и искусстве

30 августа 2021738В конце 2014 года трое экономистов из Автономного университета Барселоны (Испания) опубликовали 37-страничное исследование под заголовком «Делает ли брак вас здоровее?». Вывод — да, делает. К 55—59 годам среди женатых и замужних на 13 процентов больше здоровых, чем среди незамужних и неженатых. Разница между двумя группами становится заметна уже в 30 и с годами только растет.

Можно с ходу возразить, что кольцо на пальце и доступность медицины вообще-то связаны. Кто не может позволить себе свадьбу (со всеми последствиями вроде переезда из родительской квартиры в съемную), у того нет денег и на хороших врачей. С другой стороны, среди 18-летних здоровых много, а женатых мало. Но ученые заранее побеспокоились о том, чтобы свести к нулю эти сбивающие с толку эффекты, и включили в обе выборки — женатых и одиноких — людей одного возраста и с одинаковым доходом.

Откуда у штампа в паспорте такая магическая сила? С одной стороны, под давлением мужа или жены люди тщательнее заботятся о своем здоровье: на 13 процентов чаще бросают курить и на 6 процентов чаще ходят провериться на рак груди или простаты. Но на это удается списать только половину различий.

А вот вторая объясняется эффектом обратной связи: на здоровых охотнее женятся. Какими бы романтическими соображениями мы ни обосновывали свой выбор, мозг подсознательно выявляет скрытые изъяны партнера. Загадочным образом по внешним признакам и поведению получается оценить у вероятного супруга риск старческого слабоумия, инсульта и сложных генетических заболеваний, которые проявятся только лет через десять, а то и позже.

Случаи «принц и Золушка» или «банкир и стюардесса» — редкие исключения из правила, а вовсе не тренд.

Биоинформатик Федор Кондрашов, 35-летний профессор-исследователь, который заведует лабораторией Центра геномной регуляции в Барселоне, считает это первым убедительным доказательством того, что описанные Дарвином механизмы отбора (которые — нужно произнести в этом месте дежурную фразу — превратили когда-то обезьяну в человека) продолжают работать у современных людей. Похоже, эволюция и не думала останавливаться, и мы просто ее промежуточное звено на пути от австралопитеков к кому-то более совершенному.

Принято думать про естественный отбор как про «войну за выживание», которая отбраковывает слабых прежде, чем они будут способны оставить потомство. Но цивилизация — и прежде всего современная медицина — практически заморозила этот процесс. В США больше 99 процентов новорожденных доживают до 18 лет. Значит ли это, что вредные гены — например, те, которые повышают риск разных болезней у взрослых, — больше не вымываются из популяции?

«Вопрос изучения отбора в человеческой популяции является эмоционально напряженным», — осторожно замечает Кондрашов на своей лекции, которую он приехал прочесть студентам и аспирантам на зимнюю биошколу в Звенигороде. Почему «эмоционально напряженным»? Из-за свежей памяти о нацистской евгенике, дисциплине об «улучшении человеческой породы». Но даже если у вас и в мыслях нет вывести идеального арийца, скрещивая лучших боксеров с лучшими балеринами, а остальным запретить размножаться, наука об отборе и его влиянии на гены все равно может пригодиться. Прежде всего — в медицинских целях, чтобы правильно оценивать риск разных болезней у разных групп и придумывать адресные лекарства. Скажем, у евреев-ашкенази выше частота мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, которые приводят к раку груди. А вот мутация в гене APP, распространенная у исландцев, наоборот, полезная и защищает от развития болезни Альцгеймера в старости.

Загадочным образом по внешним признакам и поведению мозгу удается оценить у вероятного супруга риск старческого слабоумия, инсульта и сложных генетических заболеваний, которые проявятся только лет через десять.

Что говорит статистика браков про отбор? Еще в январе 2014 года Незих Гюнер, один из авторов статьи «Делает ли брак вас здоровее?», доказал: у людей без всякого принуждения наблюдается то, что селекционеры называют у животных «ассортативным скрещиванием». Выбор партнера в масштабах всей популяции не случайный: одним признакам стабильно отдается предпочтение, другие игнорируются. Исследование Гюнера касалось в тот раз не генов, а образования (и, как следствие, дохода): люди с университетским дипломом или со степенью PhD заключают браки почти исключительно внутри своей группы, а люди, которые не смогли окончить среднюю школу, — внутри своей. Это, рассуждает Гюнер, главный двигатель имущественного неравенства: богатые женятся на богатых и богатеют, а бедные беднеют. Случаи «принц и Золушка» или «банкир и стюардесса» — редкие исключения из правила, а вовсе не тренд.

Гюнер смоделировал гипотетический сценарий: что было бы, если бы начиная с 2005 года все браки в США заключались без оглядки на классовые различия? Выяснилось, что индекс Гини — популярная у экономистов мера неравенства в обществе, которая оценивает отклонение от случая «все отняли и поделили»; в развивающихся странах с диктаторскими режимами он выше всего — упал бы на 25 процентов.

Новое исследование показывает, что «ассортативное скрещивание» касается и врожденных признаков, закодированных в генах. Носители вредных мутаций чаще остаются одинокими, не оставляют потомства — или оставляют его меньше.

По популяции только-только успели разойтись гены, которые давали своим носителям какие-либо преимущества примерно в 1800 году.

Хотя эволюция и продолжает менять человечество, происходит это не молниеносно. Одно из неприятных следствий — что никакие прогнозы фантастов, изображающие людей XXII века яйцеголовыми гигантами, чей мозг с рождения лучше приспособлен к цифровой реальности, не имеют под собой никакой реальной почвы. Даже если какая-то мутация из плохого кино превращает человека в компьютерного гения, который к 18 продает свой стартап за 50 миллионов, немедленно женится, заводит дюжину детей и увеличивает долю своих генов в следующем поколении, это для человечества практически ничего не значит. Прямые потомки вундеркинда (то есть носители его полезной мутации) даже при самом фантастическом сценарии начнут составлять значительную долю человечества никак не через два и не через три поколения. Говоря языком биологов, гены слишком медленно расходятся по популяции. По грубым подсчетам, сейчас только успели разойтись по популяции те гены, которые давали своим носителям какие-либо преимущества примерно в 1800-м. То есть еще до начала технической революции.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Академическая музыка

Академическая музыкаИнтендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер — о новых временах, старых клише и роли утопии в жизни и искусстве

30 августа 2021738 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаПамяти Майка Науменко (1955–1991): писатель Александр Кушнир — о всесоюзной славе «Зоопарка»

27 августа 2021967 Театр

Театр Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаОбыкновенное признание в любви: премьера клипа певицы и актрисы Анастасии Терели

27 августа 20213811 Современная музыка

Современная музыкаЛидер венгерской группы Mordái Шома Нове — о том, как он открыл для себя фолк и почему решил соединять его с психоделическим роком и фри-джазом

26 августа 2021852 Кино

Кино Современная музыка

Современная музыкаПостфолк, невероятные импровизаторы, целительный эмбиент и хороводы в зале: гид по шоукейс-фестивалю новой музыки от его программного директора

26 августа 2021583 Литература

Литература Искусство

ИскусствоIntervals: как устроен первый нижегородский медиафестиваль. Ксюша Чеховская и Иван Нефёдкин (radugadesign) — о цифровой материи, NFT и новом экспозиционном языке

25 августа 20211047 Литература

Литература