Colta Specials

Colta Specials«Нас онлайн очень выручил»

Гендиректор Центра Вознесенского Ольга Варцева рассказала Линор Горалик о новых возможностях работы в условиях пандемии

24 ноября 2020696 Николай Рёрих. «Партизаны». 1943

Николай Рёрих. «Партизаны». 1943Три филиала Гете-института — в Париже, Москве и Мюнхене — подготовили онлайн-досье «Художники и Первая мировая война». Это попытка ответить на вопрос, как начавшаяся 100 лет назад мировая война повлияла на европейское искусство и судьбы немецких, французских и русских художников. COLTA.RU поучаствовала в создании этого досье. Первая статья посвящена Николаю Рёриху.

Николай Константинович Рёрих не принадлежит к числу художников, которые оставили документальные свидетельства о Первой мировой войне. Мы не вспомним его фронтовых зарисовок, не назовем произведений, где бы отразились непосредственные впечатления от боевых действий, погромов или изменившегося социального пейзажа городов, заполняющихся беженцами и инвалидами. Единственным реалистическим изображением современной войны в творчестве Рёриха считается картина «Партизаны» (1943); впрочем, реалистичность и современность этого сюжета — бородатые иконописные старцы в белых клобуках и маскхалатах притаились среди елей в снежных горных лесах, то ли карельских, то ли гималайских, — вызывают сомнения. Воочию фронтов Германской, как ее называли тогда в России, войны Рёрих не видел: в 1914—1915 годах жил в Петербурге, а с декабря 1916-го по рекомендации врачей поселился на Ладожском побережье в Сортавале (тогда — Сердоболь) и встретил Февральскую и Октябрьскую революции в карельской глуши. Сразу скажем, что и прямым очевидцем трагедий Второй мировой войны он не был, поскольку с 1936 года и до смерти жил и работал в Наггаре, на севере Индии. Тем не менее в глазах современников Николай Рёрих стал одним из самых глубоких художников войны, как позднее Александр Блок станет одним из самых глубоких поэтов революции. В 1915 году в Петрограде на выставке «Мира искусства», где среди прочих предвоенных «пророческих» картин был показан «Град обреченный», Максим Горький назвал Рёриха «величайшим интуитивистом современности», предсказавшим мировую битву народов. Аналогичное впечатление произвели рёриховские работы на Алексея Ремизова, Сергея Эрнста, Александра Гидони и многих других.

Николай Рёрих. «Град обреченный». 1914

Николай Рёрих. «Град обреченный». 1914Если придерживаться только биографических фактов, то с полной уверенностью можно говорить, что Первая мировая война повлияла на деятельность Рёриха-юриста, адвоката культурного наследия человечества. Как известно, параллельно с Академией художеств он окончил юридический факультет Петербургского университета, защитив диплом на экзотическую тему «Правовое положение художников в Древней Руси». В вопросе охраны памятников культуры интересы Рёриха-художника и Рёриха-правоведа счастливо совпали. Еще в студенческие годы он увлекся археологией, стал членом Русского археологического общества, преподавал в Петербургском археологическом институте, в 1899-м был командирован на раскопки в Новгородскую, Псковскую и Тверскую губернии. В 1903—1904 годах художник самостоятельно объездил более сорока древних городов Российской империи, делая зарисовки и эскизы историко-археологического характера, впоследствии переработанные в его станковых картинах и монументально-декоративных ансамблях, церковных и светских. По результатам этого путешествия был сделал доклад в Археологическом обществе и написан ряд статей о плачевном состоянии памятников старины и необходимости принять меры к их охране.

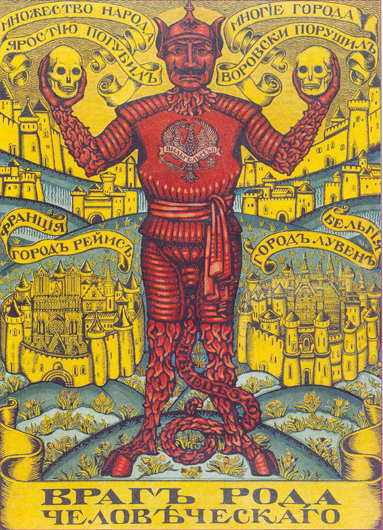

Николай Рёрих. «Враг рода человеческого». 1914

Николай Рёрих. «Враг рода человеческого». 1914Неудивительно, что с началом Великой войны, когда стало очевидно, насколько губительны для европейского культурного ландшафта новые виды вооружений и новые методы ведения боя и насколько недостаточны пункты о защите объектов культуры в общих международных декларациях, идеи Рёриха получили стройное юридическое оформление. Художник был потрясен известиями о военных разрушениях в Бельгии и Франции. Осенью 1914 года он впервые выступил в жанре военного, а точнее — антивоенного, агитационного плаката: выполненная в лубочной стилистике хромолитография «Враг рода человеческого» изображала Вильгельма II в виде кайзера-дьявола на фоне двух средневековых городов — бельгийского Лувена, где германская армия бомбардировала университет со знаменитой библиотекой, и французского Реймса, где от артиллерийского обстрела сильно пострадал фасад собора. Только в этом плакате, предназначавшемся для рассылки в зоны боевых действий, но, в отличие от военных лубков Казимира Малевича, не разжигавшем межнациональной ненависти, и можно найти отклик Рёриха на реальные военные события. Тогда же Рёрих обратился к верховному командованию русской армии и правительствам США и Франции с призывом заключить специальный международный договор об охране культурных ценностей во время военных конфликтов, а годом позже выступил с докладом перед императором Николаем II и великим князем Николаем Николаевичем, предлагая принять государственные меры к защите памятников культуры. Эти предложения были прообразом того международного соглашения, которое впоследствии будет доработано художником вместе с видными парижскими юристами, представлено в Лигу Наций и — после нескольких международных конференций — ратифицировано 15 апреля 1935 года в Вашингтоне как «Пакт Рёриха», а затем, уже после смерти автора, ляжет в основу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятой 14 мая 1954 года.

Подписание Пакта Рёриха в Белом Доме, Вашингтон, США, 1935

Подписание Пакта Рёриха в Белом Доме, Вашингтон, США, 1935Разумеется, идея охраны памятников культуры у Рёриха выходила за рамки юриспруденции, становясь своего рода эстетическим манифестом. В том «охранительском» проекте проявилась его художественная позиция, позиция пассеиста «Мира искусства» и противника футуризма: в то время как футуристы приветствовали машину войны, готовую разрушить старый мир, он отстаивал антиавангардистские принципы его сохранения. Однако изображать это идеологическое противостояние в виде простой схемы с разнонаправленными векторами, где футуристы устремлены в будущее, а взгляд Рёриха обращен в прошлое, было бы неверно. Рёрих также был всецело поглощен мыслями о грядущем, о будущем всеединстве человечества, основой которого станет общность духовной культуры — защита ее материальных воплощений была первым практическим шагом к построению утопии. Возможно, в 1915-м эти идеи могли показаться лишь запоздалым переосмыслением отжившей свое программы l'art pour l'art, но в дальнейшем, смыкаясь с мистическими, теософскими и историософскими исканиями, они вылились в эстетико-религиозное учение Рёриха, в своеобразную религию искусства.

20 лет спустя, накануне следующей мировой войны, его credo будет сформулировано так: «Искусство объединит человечество… Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью… Предстали перед человечеством события космического величия. Человечество уже поняло, что происходящее не случайно, время создания культуры духа приблизилось. Перед нашими глазами произошла переоценка ценностей. Среди груд обесцененных денег человечество нашло сокровище мирового значения. Ценности великого искусства победоносно проходят через все бури земных потрясений» («Листы дневника», 1938).

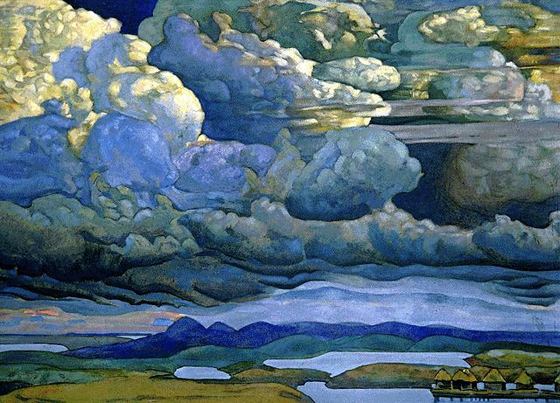

Николай Рёрих. «Небесный бой». 1912

Николай Рёрих. «Небесный бой». 1912Конечно, говоря о «величайшем интуитивисте» и пожелав приобрести темперу «Град обреченный», которая была ему немедленно подарена, Максим Горький вряд ли мог представить, как далеко уведут Рёриха пацифистские и культуртрегерские идеи, и не предполагал увидеть его в роли основоположника новой религии. Уже в 1915-м предвоенные картины художника, созданные в 1912—1914 годах, — такие, как «Небесный бой», «Меч мужества», «Ангел последний», «Крик змия», «Град обреченный», «Зарево», «Дела человеческие», «Короны», — стали восприниматься как прозрения о мировом столкновении цивилизаций, падении империй и «закате Европы». Точно так же как работы с иконописными мотивами — «Прокопий Праведный за неведомых плавающих молится» (1914), «Три радости» (1916), «Пантелеймон Целитель» (1916) — будут ретроспективно восприняты как моление о мире, а «космические» видения в «Знамении» и «Велениях неба» (обе — 1915) — как пророчества о послевоенном обновлении Земли.

Темы прозрений, откровений и духовных исканий Рёриха обыкновенно уводят пишущих в мистические и/или конспирологические рассуждения, но, оставив в стороне его политическую и сектантскую деятельность, можно заметить, что батально-апокалиптические лейтмотивы свойственны рёриховской живописи с самого начала, буквально с дипломной работы в Академии художеств «Восстал род на род» (1897). Лейтмотивы эти связаны как с историко-археологическими и мифологическими увлечениями художника, так и с работой в театре, особенно — над сценографией «батальных», «героических» опер на древнерусские и древнегерманские сюжеты, как то «Князь Игорь», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Валькирия», «Тристан и Изольда», где сполна пригодились его познания в археологии и иконографии. В эскизах к постановкам 1900-х и первой половины 1910-х нетрудно найти почти все те символистские штампы — кровавые небеса, небесные бои, огненных змиев, неприступные крепости, латников с мечами, — которые затем так потрясут зрителей 1915 года в «пророческой» предвоенной живописи.

Николай Рёрих. «Восстал род на род». 1897

Николай Рёрих. «Восстал род на род». 1897Однако «оперный» характер этих картин не говорит о том, что сам художник не придавал им провидческого смысла, не мнил себя оракулом всемирной битвы, разворачивающейся не только на земле, но и в заоблачных сферах. Заметим, что накануне и в годы Второй мировой войны Рёрих, оставив гималайские пейзажи, опять вернется к оперно-иконописным сюжетам, складывающимся в очередной «пророческий» цикл: «Святогор», «Башня ужаса», «Ковка меча (Нибелунги)», «Огни победы», «Александр Невский», «Борис и Глеб», «Новгородский погост», «Поход Игоря», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Победа», «Земля славянская». Весть о капитуляции Германии в мае 1945 года Рёрих отмечает темперой «Весна священная», языческим праздником торжества природной стихии, балетная сцена которого композиционно рифмуется с вышеупомянутым «Знамением» 1915-го. «Весну священную» — с ее синтезом язычества и христианства, Беловодья и «Шамбалы Сияющей», Русского Севера и Гималаев, природы и искусства — можно назвать образом-иконой того всечеловеческого царства «культуры духа», создание которого и пророчил Рёрих в преддверии Второй мировой войны. Интересно, что поиски этого всечеловеческого духовного синтеза привели Рёриха в Гималаи, куда влекло и увлеченных оккультизмом идеологов Третьего рейха, но это тема отдельного исследования.

Николай Рёрих. «Весна священная». 1945

Николай Рёрих. «Весна священная». 1945 Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta SpecialsГендиректор Центра Вознесенского Ольга Варцева рассказала Линор Горалик о новых возможностях работы в условиях пандемии

24 ноября 2020696 Мосты

МостыПочему одним из центральных направлений отечественной эмиграции стала Прага? Соответствует ли действительности русский культ Гавела?

24 ноября 20205251 Академическая музыка

Академическая музыка Современная музыка

Современная музыкаПоиск тишины, хор настоящих и электронных птиц, алтайский фольклор и влияние малой родины — семь казанских продюсеров рассказывают о своей музыке

23 ноября 2020473 Театр

Театр Литература

Литература Мосты

Мосты Мосты

МостыВ этой дискуссии FemFest будет обсуждать одну из самых острых тем сезона и спорить с теми, кто видит в проблеме харассмента только манипуляцию. Смотрите и слушайте сегодня

22 ноября 20202641 Мосты

МостыО женском участии в политике — большая дискуссия на Moscow FemFest с участием действующих политиков-женщин. Смотрите ее трансляцию сегодня

21 ноября 20202630 Мосты

МостыМы начинаем трансляции дискуссий с фестиваля Moscow FemFest. В первой пойдет речь о том, как коронавирус ударил по экономическому состоянию женщин и обострил домашнее насилие

21 ноября 20202503 Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаПроводник в особое состояние: премьера нового альбома главных инди-романтиков страны

20 ноября 2020586