В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202478957 Караваджо. Медуза. Ок. 1597© Galleria degli Uffizi

Караваджо. Медуза. Ок. 1597© Galleria degli UffiziДавно пора поговорить про барокко. Мне сначала казалось — зачем, ведь мало ли что мне хочется, а для всех барокко — глава «после Ренессанса» в учебнике истории искусства. Старый стиль — чувственное, контрастное, католическое искусство. Жирное, изогнутое, театральное — и привычное настолько, что не цепляет и утомляет, ну, знаете, завитушки, золото — было и было.

Но нам надо поговорить про барокко. Недавно в «НЛО» вышла книга Владислава Дегтярева «Барокко как связь и разрыв» — в серии «Очерки визуальности», но она скорее про барочное сознание, чем про визуал, — меня же интересуют визуальное и его возможности. Дело не только в книге (ее тираж — тысяча экземпляров, явно «для гиков», а мы тут обсудим более широкое чувство барокко). Дело еще и в том фуроре и восторгах, которые у нас вызвала российско-дрезденская выставка «Романтизм в России и Германии». С этого и начнем.

Никогда такого не было и вот опять — романтизм всех в себя влюбил. Им чипировали европейскую культуру, мы до сих пор не отделались от «романтических» стереотипов: я искренне считаю, что выставка романтизма не имеет права предлагать отвлеченное любование историческим явлением, хоть бы и благородством декабристов, без иллюстраций к темам «бьет — значит, любит», без многослойных абьюзов и культа иссушающих, разрушающих личность «отношений». Потому что все это — тоже «романтизм». Как и националистический угар и шовинизм — да-да, при желании из «национального» мотива романтизма можно вырастить вполне себе фашизм (где-то такое было, да?). Можно подумать, я набрасываю на вентилятор, огульно обвиняя романтиков во всех ужасах, но я просто закругляю явление — до вырождения/перерождения.

Караваджо. Больной Вакх. 1593© Galleria Borghese, Rome

Караваджо. Больной Вакх. 1593© Galleria Borghese, RomeИ да, как вы понимаете, романтизм — не моя чашка чая. Он мнительный и без чувства юмора, в нем для меня много позы и мало темперамента, он летучий и холодный, у него много идей, но его не подержать за теплые руки. Все время кажется, что его лица и композиции медийно обезличены и работают на условного зрителя, что в них нет ничего про здесь и сейчас. Это роднит их с тысячами блогеров, которые тоже вроде говорят о личном, но помните, как было модным эмоционировать, когда все были эмо? Показывать эмоции не значит их испытывать. Самовлюбленностью и приспособленностью к работе на «массы» романтизм попадает в актуальный индивидуализм (транслируемый, конечно, через глобальные медиа, какая ирония).

Предполагается, что зритель должен сопереживать одиноким фигуркам на фоне стихий и готических руин (опять звучит как описание блога в Инстаграме, да?), считывать их как иллюстрации своего внутреннего мира — но я вижу что-то холодное, пустое и — страшно сказать — лишенное фактуры. Эмо. Позерство. Конечно, это глубоко субъективный взгляд.

И повод определиться: а что тогда важно, фактурно и тепло, что — настоящее? Первыми я вспомнила барокко и экспрессионизм. По мне, они не так уж далеки, экспрессионизм — dark side барокко, театр без зрителей и артист, вывернувшийся наизнанку, — но это отдельная тема.

Барокко — телесное, игровое, теплое, умное, но не умничающее — в него хочется нырнуть после холодной (буквально — с кондиционерами там летом переборщили) «романтической» Третьяковки. Романтизм укладывается в нашу реальность — от фильма «Сумерки» до антидепрессантов, — а барокко? Хочется противопоставить, но тут нет оппозиции, есть общая картина, которую я хочу видеть барочной — а большинство, видимо, романтической. Поэтому, будем считать, о барокко действительно нужно поговорить.

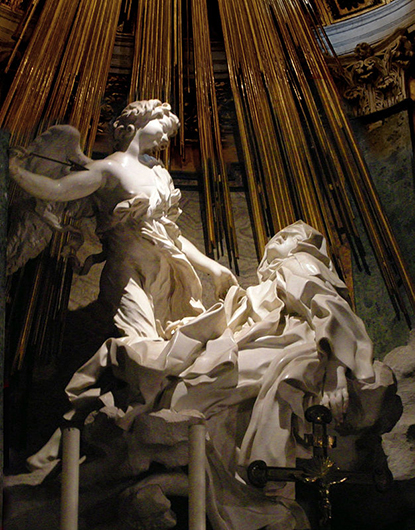

Джованни Лоренцо Бернини. Экстаз святой Терезы. 1645–1652© Santa Maria della Vittoria, Rome

Джованни Лоренцо Бернини. Экстаз святой Терезы. 1645–1652© Santa Maria della Vittoria, RomeЭто ревнивый и капризный, но сильный элемент. Его сила там же, где слабость, — в цепкости, стихийности и в том, что это процесс. Не шпиль романтизма, а движение солнечной плоскости по изогнутой стене. В академическом вакууме кажется (вывод напрашивается из некоторых пассажей книги Дегтярева), что барокко себе сжало диапазон, чтобы держаться в красном (верхнем? нижнем?) регистре. Если контрасты — то караваджистские, если чувство — то экстаз (святой Терезы, как у Бернини). В этом перегретом мире жить невозможно, нельзя все время быть в состоянии оргазма. Но если дело только в контрастах и оргазмах, как барокко подарило нам театр — практически в современном виде — выверенный механизм, сочетание инженерии и артистизма? Почему живуч романтизм — понятно, а живуче ли барокко и если да — то почему?

В общем, хочется сделать для барокко то, чего не сделали для романтизма: поговорить не только об историческом явлении, нащупать ядро, показать, в чем оно живет сейчас — кроме золотых унитазов бывшего главы ГИБДД Ставропольского края. Шутка может казаться нелепой, но в ней лишь доля шутки — я позже объясню почему.

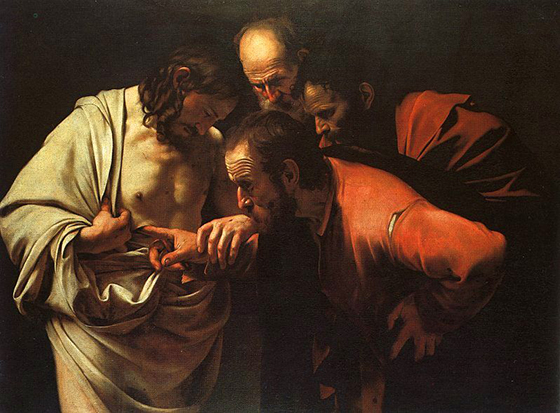

Дом начальника ГИБДД Ставропольского края© Александр Хинштейн

Дом начальника ГИБДД Ставропольского края© Александр ХинштейнПару лет назад в Музее истории искусств в Вене проходила выставка «Караваджо и Бернини. Открытие чувств» — умная, красивая (не стесняюсь употреблять это слово) и барочно организованная. Разделы — чувства: «Удивительное и поразительное», «Страх и ужас», «Любовь», «Видение», «Движение и действие», «Шутка». Если бы я увидела ее лично, наверное, эта выставка стала бы моей любимой навечно (так что все к лучшему — и лучшее впереди), но мне повезло увидеть ее через камеру смартфона друзей, которые были в Вене и предложили вместе «посмотреть», заодно провести «экскурсию» (Леша и Лена, спасибо еще раз!). Получилось барочно: в залах и так был свет с затемнениями и выхваченными контрастами изгибами, а для меня их на ощупь находила камера, темно-темно, р-р-раз — «Насть, а что скажешь про эту картину?» В таком формате барокко не столько чувственно, сколько жестоко — его суть даже заметнее. Херак (простите, по-другому не скажешь) — и на вас из темноты смотрит Иисус с картины Джованни Антонио Галли (Сподарини) «Христос, демонстрирующий свои раны» (ок. 1630). Вернее, смотрит даже не Иисус, а его рана — иммерсивность уровня «шок», перед такой композицией не останешься просто зрителем, вы — соучастник, потому что от предложения поковыряться в Его ранах не отказываются. Это и есть барокко — сжигающее дистанцию между «сценой» и зрителем, буквальное, требовательное. В мире барокко у вас должно хватать духу ковыряться в ранах Спасителя и быть готовым/ой подставить раны свои, барокко жестоко, но не как маньяк, а как подросток: ты — мне, я — тебе, и требовательность эта — детская.

Джованни Антонио Галли. Христос, демонстрирующий свои раны. 1625–1635© The National Gallery, London

Джованни Антонио Галли. Христос, демонстрирующий свои раны. 1625–1635© The National Gallery, LondonПомню, как почувствовала разницу между барокко и классицизмом-академизмом: на выставке «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана». Тогда в зале Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке «Положение во гроб» (1603) Караваджо повесили напротив «Мученичества святого Эразма» (1628) Пуссена, говорили, что это противопоставление эстетических систем. Конечно, Пуссен — будущий академизм, прямой и светлый путь системы.

Никола Пуссен. Мученичество святого Эразма. 1629© Musei Vaticani

Никола Пуссен. Мученичество святого Эразма. 1629© Musei VaticaniКараваджизм — работа с визуальной культурой в целом, с тем, что сделано для видения, а не смотрения. Условно-академическая живопись отлично осваивает плафоны и ширмы, берется за работу фоном — и приспособлена для этого. Другое дело, что требовательный визуал Караваджо — обоюдоострый, он раскаляет свою структуру — и забирает внимание, эмоции, как говорят сегодня, ресурс. Тут нужна ремарка для тех, кто не считает Караваджо барочным художником: во-первых, я апеллирую к нему как к общеизвестному, во-вторых, в моей картине мира он подсвечивает (каламбур) в барокко главное, и венская выставка еще раз это подчеркнула.

Караваджо. Положение во гроб. 1602–1604© Pinacoteca Vaticana

Караваджо. Положение во гроб. 1602–1604© Pinacoteca VaticanaВ общем, барокко — это ранение, причем одновременно настоящее (смотри, трогай, вложи пальцы в мою рану) и театральное, ранение-грим, который актер снимет за сценой и получит снова завтра вечером. В новом фильме Леоса Каракаса «Аннетт» героиня Марион Котийяр умирала на оперной сцене каждый вечер — чтобы потом (осторожно, спойлер) умереть по-настоящему в гипертрофированном (киношном, театральном) шторме. Знает ли барочное сознание, что после многих проживаний-прочувствований рану-грим раскурочат по-настоящему? Думаю, да, и в этом тяжелый драматизм барокко, но тем острее игра.

Одна из ключевых вещей для понимания барокко (в моей картине мира) — фунт мяса из «Венецианского купца» (считайте, это каламбур, ведь речь буквально о мясе из купца). Это история и про рану (ран в пьесе много), и о том, что раненый теряет не только кровь, но и мясо (ресурс), наконец, про то, что пресловутый фунт — капитал символический, потеря которого может ранить сильнее физического взрезания тела. Идеальная метафора для театра (ну и, может, живописи) — ведь кино или литература не дают такого чувства присутствия, когда ты в одном зале, сидя локоть к локтю с соучастниками, делаешь извращенный моральный выбор. Это чистое барокко — и посмотрите, как «Купца» переработали для спектакля «Фунт мяса» в Каменноостровском театре БДТ: вот настолько этот стиль живуч (экспрессивен, иммерсивен — любые модные слова). Тут вспомним роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» — из-за формального созвучия мотива вырезания органов, но в литературе он буквально-трагический, а сострадание однозначно, словом, нет барочной двойственности, а с ней, на мой взгляд, уходит и глубина.

Караваджо. Неверие апостола Фомы. 1600–1602© Sanssouci, Potsdam

Караваджо. Неверие апостола Фомы. 1600–1602© Sanssouci, PotsdamС «театральностью» понятно, теперь о том, правда ли барокко так стихийно, как хочет казаться — быстро ли оно наносит рану? Долго в перегретом караваджистском мире не живут — получается, барочный импульс — это не только больно, но и быстро? Как тогда быть с ощущением процесса, о котором мы говорили выше? Зайдем со стороны телесности барокко, аспекта актуального и, значит, понятного. В первом томе исследования «История тела» («От Ренессанса до эпохи Просвещения», редактор — Жорж Вигарелло) есть такая цитата: «“Придворный” Бальдассаре Кастильоне (опубликован в Венеции в 1528 году. — А.С.) связывает вместе силу, проворство и ловкость. <…> Однако эти качества остаются вполне интуитивными — скорее образами, нежели механизмами, скорее впечатлениями, нежели разъяснениями. Один из любимых образов, переходящий из текста в текст, — это образ “раскованного” тела: “очень крепкий, поразительно ловкий и гибкий”. Констатация силы сочетается не с массивностью, а с ее противоположностью, интуитивная метафорика мощи сближается с не менее интуитивной идеей раскованности… Слов, обозначающих тренированное тело, становится больше».

В этом — казалось бы, спортивном — пассаже важно заметить интуитивность ощущений и важность качества движения — но не скорости. Видимо, для людей XVI века это было очевидно — и в этом чувстве движения родилось барокко. С определенной глубины это стиль медленный настолько, насколько нужно для гедонизма, как движения камеры в фильмах Паоло Соррентино. Это тоже двойственность — импульсивное в контрастах, барокко становится маревом на общих планах. Солнечная плоскость течет по изогнутой стене.

Весной я увидела этот аккаунт, и в голове щелкнуло: барокко! Это моментальная ассоциация, такие обычно самые меткие — но почему она появилась? Тут есть телесность и буквальность, ювелирный перформанс происходит прямо на коже, есть болезненность (кажется, что «брошь» крепится к коже булавкой — вполне караваджистский мотив, не говоря про горящие свечи под глазами на другом видео), есть театральность — это зрелище, а не вещь, и оно заигрывает розовым, а еще это движение и процесс. Барокко сегодня выглядит так — а вовсе не позолоченной лепниной, у перформанса по ссылке — все родовые признаки стиля.

И тут пора проговорить боль: раз уж я упрекаю романтизм в том, что его потомки — жестокие уроды, про барокко тоже надо закруглить. Как барокко локализовали и что будет, если им пропитается масса — общество, мышление? В России у него не было религиозной (католической) подложки, его поздний северный извод стал стилем царей-императоров и символом богатства. Мы перехватили стиль, извиняясь и опаздывая, потный русский варвар не стал — то ли торопился, то ли постеснялся — разбираться в сути.

Посмотрите на петербургское «барокко» — оно ведь расчерчено по линейке, это классицизм в рюшечках, которые ему не идут. На прямые и перпендикулярные линии налепили золотые завитушки, а они скукожились от холода, и изгибы работают едва-едва — ведь им нужно солнце. Нашему «барокко» хочется пожелать отряхнуться, выпрямить спину и стать ампиром — регулярный город, хмарь днем и неподвижный парадный свет ночью ему не очень идут.

Итак, в России барокко — во-первых, «импорт», во-вторых, стиль «господ». Это инструмент, как и было задумано, иллюзии, но у нас — иллюзии достатка, тут барокко от тонкой игры и глубины «Венецианского купца» и Караваджо деградировало до «дорого-богато». Для нас это про быт, а не про иррациональную любовь к католическому Богу, стереотипная мечта о лепнине в хрущевке и золотых унитазах (в этом смысле барокко — конечно, наш народный стиль). И не только в хрущевке — погуглите «дворец Васильева в Вырице», блестящий образец вырождения моего любимого стиля. Невыносимо сытные праздники — тоже барочная штука: сравните натюрморты Снейдерса и «русское» застолье. В общем, барокко и в таком виде оказалось живучим.

Васильевский дворец в Вырице© Т.В. Куликова

Васильевский дворец в Вырице© Т.В. КуликоваПодытожим: барокко не закончилось в XVIII веке, оно шевелится под тканью мира, у него нет временных границ: посмотрите на «Экстаз святой Терезы» под музыку группы Queen — ведь эти вещи об одном и том же: «I want it all, and I want it now, the show must go on, we will rock you!» Чувствуете, да, энергетику? Прямо римское барокко в солнечный день, экстаз/оргазм святого Меркурия, ха-ха.

Если романтизм — религия ветра и мечущихся эмоций, то барокко — полнокровная страсть, в его плотном мире негде метаться, оно максимально конкретно в чувственном измерении. Это сгусток энергии, которая внутри, — от этого в барочных вещах чувствуется жар, а не романтические ветры. Главное, чтобы было что подкидывать в топку.

Я не случайно говорила о близости барокко и экспрессионизма. Он у нас удачнее локализован: экспрессия вообще в крови у русского искусства, а совпав с революцией, этот стиль заглянул на страшную глубину: первым примером вспоминаю графику Василия Чекрыгина — серию «Голод в Поволжье» невозможно забыть. И он тоже работает с телесностью, но низводит ее, не ранит, а скручивает вас и выжимает — и, как и барокко, не пускает «смотреть шире», так что есть опасность остаться в этом мире насовсем.

В общем, экспрессионизм — дарк-версия барокко, тоже очень чувственный, но если барокко — поглаживание (если хотите, массаж), то экспрессионизм — это цап-царап, как в детстве долго сдирать корку с ранки на коленке. Отличие от барочной раны в том, что здесь нет театральной условности, корка на ранке — не грим. И, по-моему, экспрессионизм — прямой потомок барокко. Он настаивает на таком же глубинном чувствовании и несколько истерично выглядит рядом с другими стилями. Вот бы сделать русско-итальянскую выставку, смешав барокко с экспрессионизмом, — будет огонь, бомба, пушка.

Все это — и странные аналогии («Венецианский купец» и Исигуро, заход по касательной в экспрессионизм), и один контекст для золотых унитазов, музыки Queen и ювелирных перформансов — попытка найти общее там, где видят различия, осознать искусства и человеческую экспрессию как цельный процесс — а барокко, на мой взгляд, идеально для этого подходит. Я бы написала еще про экспрессионизм — но, боюсь, будет слишком длинно — может, когда-нибудь потом.

Больше историй про Караваджо — в моем телеграм-канале.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202478957 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202476282 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202478058 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202482031 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202481869 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202483585 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202484435 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202490794 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202489181 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202471615 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials