Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

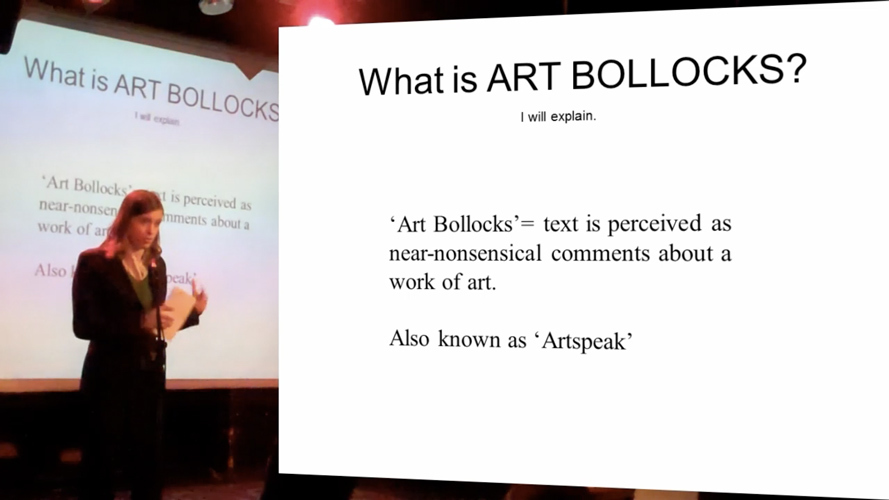

Кадр из видеозаписи лекции, посвященной феномену art bollocks

Кадр из видеозаписи лекции, посвященной феномену art bollocksНа российском книжном рынке изданий о том, как понимать современное искусство, чуть ли не больше, чем его ценителей. Впрочем, книгу Гильды Уильямс отнести к этой категории можно лишь отчасти. «Как писать о современном искусстве» (М.: «Гараж», Ad Marginem, 2017) — руководство по созданию текстов для начинающих арт-критиков, кураторов, журналистов, работников галерей и даже самих художников. Пособие вполне пригодится и смежным специалистам, например, авторам, пишущим об архитектуре или дизайне.

Книга хорошо издана, у нее понятная структура и доходчивый язык — Гильда Уильямс, художественный критик и преподаватель Голдсмитского колледжа, многие годы была ведущим редактором издательства Phaidon Press. Руководство предлагает массу полезной информации по работе с текстами всех мастей — от серьезных академических трудов до газетных заметок и подписей к работам на выставке. Оригинальное издание вышло три года назад, но в плане погружения в реалии арт-мира устареть не успело, хотя и наследует ряд болезней современного искусства.

Писать о современном искусстве — занятие своеобразное. В арт-среде принят особый вид переусложненного текстового сообщения, бездумное использование которого вполне заслуженно осуждается в книге. Это так называемый интернациональный арт-инглиш, или art bollocks, наводняющий тексты об искусстве по всему миру и сбивающий с толку посетителей выставок, — с его непременными «трансверсальностями» и «метанарративами» в применении к самым банальным объектам. Этот жаргон, во многом позаимствованный у постструктуралистов (а теперь и с элементами новой философской терминологии), кое-кем даже рассматривается как особый язык, призванный отделять своих от чужих и свидетельствовать о статусе инсайдера в системе совриска.

© Ad Marginem

© Ad MarginemПовсеместное распространение арт-инглиша связано не только с плохо переваренным наследием постмодернизма, но и с требованием все время объяснять произведение искусства — считается, что без текстуальной расшифровки ни понять, ни воспринять всерьез его невозможно. «Бывает и так, что само искусство без “обрамляющих” его слов рискует затеряться, не найдя своего места в системе современного искусства. Таким образом, произведение искусства и зритель оказываются без словесной поддержки равно неполноценными», — пишет Уильямс. Неудивительно, что это приводит к ситуации, когда запутанные тексты объясняют не менее запутанные замыслы.

Впрочем, Уильямс обвиняет неумелых создателей текстов, а не особенности современного художественного послания, которое зачастую соединяет в себе скучный концептуализм по форме и нагромождение невнятных интенций по содержанию и не способно захватить ни эмоционально, ни интеллектуально. В книге этот феномен проговаривается так: «Ведь если смысл произведения самоочевиден, то, быть может, оно является всего лишь иллюстрацией, пустым украшением, добротным ремесленным изделием — чем-то, едва ли важным в качестве искусства». Ясный и отчетливый месседж рискует показаться излишне доступным, а то и, не дай бог, развлекающим. Смысловая недоступность, напротив, обеспечивает объекту искусства статус культового изображения.

В арт-среде принят особый вид переусложненного текстового сообщения, бездумное использование которого вполне заслуженно осуждается в книге.

Центральным персонажем книги выступает арт-критик, который рассматривается автором как посредник или фигура, обслуживающая искусство. Максимум критик может стать соавтором художника, убедительно объясняющим замысел публике, — в какой-то более значимой роли критику отказано. Уильямс утверждает, что критик всегда должен направлять фокус внимания на искусство, а не на сопутствующую искусству социологию, экономику или политику, и завершает свое руководство следующим пассажем: «Хороший критик знает, что искусство исполнено смысла и его нет нужды наполнять содержанием: нужно лишь открыть то, что в нем есть, восхититься и изложить свое открытие в словах».

Это было бы прекрасно, если бы не проблематичность самого искусства. Так, в качестве дилетантского, поверхностного подхода Уильямс приводит фрагмент текста экономиста Дона Томпсона, автора популярной книги «Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы?», в котором Томпсон сравнивает произведения искусства с сумками Louis Vuitton; затем следует «правильный» отрывок из текста известного арт-критика Дейва Хикки, посвященный высоким идеалам искусства. В результате суждение с экономических позиций выглядит более убедительным, поскольку значение товарно-денежных отношений для процессов современного искусства ни для кого не секрет, в то время как отрывок из текста заслуженного критика звучит подозрительно наивно.

Тем курьезнее тот факт, что в 2012 году Хикки, автор прекраснодушного фрагмента, заявил, что уходит из профессии, поскольку специалисты вроде него превратились в советников для богачей, наживающихся на искусстве. Если во второй половине ХХ века арт-критик был влиятельнейшей персоной, то сейчас критики задвинуты на задний план художественной жизни и часто выполняют обслуживающую роль по отношению к художественным институциям. К счастью, это не отменяет существования как отдельных независимых фигур, так и микросообществ.

Максимум критик может стать соавтором художника, убедительно объясняющим замысел публике, — в какой-то более значимой роли критику отказано.

Слабая артикуляция, нарочитая непонятность произведений искусства отражают и замкнутость современной художественной системы, которая окончательно стала вещью-в-себе. По словам художницы и теоретика культуры Кети Чухров, искусство сегодня направлено, в первую очередь, на саморефлексию, а попытки выйти за границы галерей в реальный мир служат лишь оправданием для бесконечного копания в пространстве отражений и самоопределений. Функция критика по модели Уильямс логично вытекает из этой ситуации — критик необходим в роли расшифровщика, переводящего в текст сложные отношения между художником, искусством и институциями. Вернее, предлагающего свои догадки, потому что какого-то определенного смысла у работы быть не может, но может быть набор толкований. То есть критик — это профессиональный угадыватель возможных значений, перебиратель контекстов и дискурсов, имеющих хождение в художественной среде.

Обязан ли критик быть таким приспособлением? При всей важности его просветительской функции, особенно в России, где популярность современного искусства невелика, все же это не единственная из его ролей. Помимо объяснения и рекомендации задача критика, в первую очередь, — подвергать сомнению состояние искусства, уточнять текущие представления об актуальном, задавать вопросы. При наличии дистанции и собственной агенды у критика сегодня даже больше возможностей для осмысленного высказывания, чем у художника: пока художник занят встраиванием в систему, а потом ее преодолением, критик может отойти на безопасное расстояние и оттуда, по выражению Вальтера Беньямина, «вершить суд над всем миром». Он может и должен вмешиваться в разговор искусства с самим собой.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020889 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020763 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 20201403 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020858

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020771 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020535 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020818