Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

Памятник Ленину у Финляндского вокзала. Петербург, 1 апреля 2009 года© Сергей Ермохин / РИА Новости

Памятник Ленину у Финляндского вокзала. Петербург, 1 апреля 2009 года© Сергей Ермохин / РИА НовостиВыставка «Монумент. Пропаганда» открылась в Голубом зале музея Академии художеств. И вроде бы камерный зал с небесно-голубой штукатуркой, доброй мраморной Екатериной II в углу и слегка потемневшим гипсовым Петром Великим не располагает к ностальгии по советской пропаганде. Но мотив 1917 года, зазвучавший в Петербурге после возвращения «Авроры» с ремонта, бодрым маршем прошелся по тихому музею, явив на свет то, что раньше видели только хранители. У нас на виду — «кухня» монументализма, жадно осваивающего революционный материал.

Революционная тема стала в Петербурге лейтмотивом всех уличных протестов, от митингов против передачи Исаакия РПЦ и робких пикетов против развала РНБ до эпичного мартовского антикоррупционного марша. Тогда, 26 марта, толпа завелась от клича «На Дворцовую! На Зимний!» и действительно пошла на полный туристов Эрмитаж. Из музея даже что-то говорили протестующим через динамики. В народ пошли счастливые фото с заваленным горизонтом и полной площадью людей под окнами, которые все это уже видели. Подоспевший ОМОН окружили и тоже сфотографировали. Поэтому многочисленные Ленины на броневиках и даже рельеф с Ворошиловым читаются скорее как антисистемные, чем как провластные образы.

На выставке «Монумент. Пропаганда»© Научно-исследовательский музей Российской академии художеств

На выставке «Монумент. Пропаганда»© Научно-исследовательский музей Российской академии художествЧерез всю экспозицию красной нитью проходит история памятника Ленину у Финляндского вокзала (где его встречали из эмиграции). Памятник взрывали и восстанавливали уже в XXI веке, а Валентина Матвиенко якобы предлагала его с площади вообще убрать. В итоге из них двоих в Петербурге остался Ленин. «Вы знаете, несмотря на то, что это памятник Ленину, он остается одним из символов нашего города», — осторожно напутствует сотрудница музея оператора госканала. Ленин на броневике — бренд, как ни крути. Конкурс на создание монумента сильно затянулся — кто-то слишком буквально воспроизвел броневик, кто-то вдохновенно отправил Ильича стрелой в низкие петроградские облака. Генеральная идея была в том, что вождь должен «отвечать» основателю города, устремленному к Неве с бывшей Сенатской площади. В итоге заказ отдали театральному художнику Сергею Евсееву. Глядя на скопище тщательно прорисованных и иногда безумных проектов, я удивляюсь: почему в Смольном не выбрали более смелый вариант? Работа Евсеева лаконично вписывается в ансамбль, но неужели градостроители не были настроены перекроить город? Откуда столько такта, чутья? И вспоминаю свою — и по совместительству Ленина — малую родину.

Музей-мемориал В.И. Ленина в Ульяновске© Ленинский мемориал

Музей-мемориал В.И. Ленина в Ульяновске© Ленинский мемориалНа главной площади Ульяновска (Симбирска) — памятник В. Ульянову работы Матвея Манизера 1940 года. Сильная вертикаль, высокая гранитная тумба, на удивление сдержанный силуэт без вскинутой в агитационном порыве руки. А чуть дальше — мемориал столетия со дня рождения Ульянова-Ленина, громоздкий куб, давящий даже на высокий лесистый берег Волги. Мраморный гигант недалеко ушел от утопических довоенных проектов, разительно, впрочем, отличаясь основательностью. Большой, сложный, дорогой проект так и остался бы архитектурной мечтой, если бы речь шла не об Ульяновске. В 1970 году мемориал, наверное, был лучшим музеем в стране. Внутри — мощнейшее собрание артефактов (одна кепка Дзержинского чего стоит), похожий на кадр из будущего холодный Торжественный зал с золотой мозаикой, старый бордовый ковролин и его ровесники-фикусы. Сегодня туристам страшно ходить под рельефным профилем Ильича и сводами здания — вдруг упадут. И все же — то ли ландшафт делает свое дело, то ли мемориал талантливо спроектирован — он удачно смотрится с реки и вообще большого расстояния. Плотную белую горизонталь дополняет буйная зелень, а на склоне кусты барбариса складываются в слово «ЛЕНИН». Не потому, что 2017 год, а потому, что тут всегда так было. На фоне столь глубоко заложенного в градостроительном коде 700-тысячного города фанатизма петроградский броневик не тянет даже на перестановку мебели в квартире. Да и «Рабочий и колхозница», уменьшенная алюминиевая копия которых заносит над вами серп и молот, пока вы ходите по Голубому залу музея, — скорее символ идеологии, чем воплощение культа.

Музей-мемориал В.И. Ленина в Ульяновске© Валерий Тимофеев / Студия воздушной фотографии

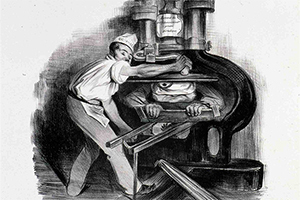

Музей-мемориал В.И. Ленина в Ульяновске© Валерий Тимофеев / Студия воздушной фотографииИ в этом ракурсе греет мысль, что до пропаганды уровня 1927 (и тем более 1970) года нам — как в идеологическом, так и в архитектурном смысле — далеко. План монументальной пропаганды Ленин утвердил уже в 1918 году, считая архитектуру и скульптуру ключевыми инструментами агитации. В стране хаос, гражданская война, голод и нищета, но целая плеяда молодых художников получает крупные госзаказы. Что-то возводится временно, в гипсе, дереве, но облик городов меняется необратимо. В итоге художники получают опыт работы по живому мегаполису, а власть — новые доминанты и правильные памятники. Через сто лет, в отсутствие революционной ситуации, мы имеем, например, Арку Победы на въезде в Красное Село. Это спорное сооружение 2015 года странным образом продолжает линию монументализма 1930-х годов — хотя бы потому, что при его создании Владимир Попов (президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга) ориентировался на временное сооружение, воздвигнутое здесь (по некоторым данным, в другом месте) в 1940-е.

Обитатели района исписали ворох бумаг и электронных петиций с просьбой направить средства, выделенные на арку, на строительство новой дороги в район, потому как Красное Село живет в перманентном транспортном коллапсе. Но к юбилею Победы арка была, конечно, нужнее. В итоге построен образец еще не сталинского монументализма, достаточно старомодного и щадяще взаимодействующего со средой. Несмотря на шум, протесты и потраченные деньги, красносельский ландшафт заметно не изменился. Все-таки история с аркой — точечное воздействие, несравнимое с глобальной программой Ильича.

Церемония открытия Арки Победы в Красном Селе. 9 мая 2015 года© Piter.TV

Церемония открытия Арки Победы в Красном Селе. 9 мая 2015 года© Piter.TVНа выставке есть проект трибун на площади Урицкого — не слишком тщательный, возникший по бытовой необходимости. Почти сразу после революции власть взялась регламентировать порядок демонстраций (что-то знакомое). Площадь у кроваво-красного Эрмитажа оставалась центральной, и барочные подъезды дворца декорировали трибунами-ширмами с массивными гербами СССР. Предполагалось, что, когда колонна демонстрантов распределяется по трибунам, наступает кульминация действа. За счет трибун дворец казался ниже, а площадь походила на театр. Сейчас на время массовых мероприятий Эрмитаж просто отгораживают легким забором-сеткой. Без всякого театрализованного восприятия, проектирования и режиссуры — а ведь методы были хороши.

Говоря об осколках стиля царской столицы, нельзя не заметить бюст Володарского работы Лины Блезе-Манизер, подготовительный к памятнику революционеру на левом берегу Невы. Сам монумент — старорежимный по силуэту, явно лучше вписывающийся в систему координат дореволюционного Петербурга, чем города, где в конце 1930-х возведут такого монстра, как здание администрации Московского района. Но лицо, лицо! Как будто герою Достоевского добавили барочной чувственности и прорисовали глаза пламенного иудея. Глядя на портрет, сложно задержаться на мысли, что это лишь часть большой скульптуры, идеологии, культа. В этом красавце Володарском много личного, сложного. И тут же — проект памятника Ленину у Смольного авторства Василия Козлова. Лицо вождя не просто несимпатично: это готовая комическая маска. Кажется, я начинаю понимать, почему многие экспонаты здесь выставлены впервые.

На выставке «Монумент. Пропаганда»© Научно-исследовательский музей Российской академии художеств

На выставке «Монумент. Пропаганда»© Научно-исследовательский музей Российской академии художествВыставка удачно пересекается с «Пиранезианством в архитектуре советской империи 20—30-х годов», выставленным в соседнем Рафаэлевском зале. Скрещение живучих приемов пиранезианцев с новыми технологиями строительства оставило в советской архитектуре шокирующе большое потомство. Невзирая на скромность занятых пространств, обе выставки хорошо спланированы и срежиссированы. Напоминают «своим», что, несмотря на «императорские» атрибуты, вновь приращенные академией, нынешняя традиция укореняется скорее в советском, чем в дореволюционном официальном искусстве. И есть в этих залах даже легкая тоска по размашистой стройке, не отягощенной градозащитными регламентами. Конструкционное безумие за гранью законов физики и вера в его воплощение, наверное, должны вызывать зависть у нынешнего поколения архитекторов, которым государство пока не очень активно заказывает монументальную программу.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020950 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020810 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 20201509 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020902

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020821 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020563 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020875