В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202474896 © Anastasia Blur

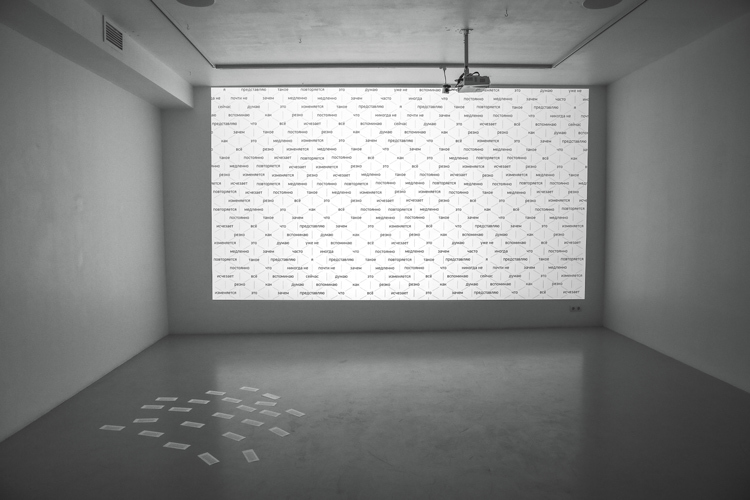

© Anastasia BlurПремьера «Случайности» «театра post» состоялась в Центре мультимедиа Русского музея. Тот спектакль, что посчастливилось видеть мне, давали в пространствах петербургской галереи Anna Nova. «Посчастливилось» в данном случае не фигура речи — время и место сыграли в спектакле достаточно сильно. Оказалось, что двухуровневая площадка галереи легко встраивается в символический ряд спектакля, к тому же Anna Nova — одно из немногих мест в Петербурге, где системно работают с science-art'ом, а «Случайность» сделана именно в этом жанре.

Инсталляционная часть выставки Анастасии Потемкиной, проходившей в галерее в дни премьеры, на фоне которой происходило ожидание начала спектакля, выглядела декорацией, сочиненной специально для «Случайности». В условном фойе — первом выставочном зале галереи — ряд зеркал с нанесенными на них «углеродными» шестиугольниками и формулами, теми самыми HC1-C2H-C3H-NH2, которые большинство из нас читать не умеют, но в качестве знака органики опознают так же одномоментно, как E=mc2 — в качестве маркера теории относительности. Все это оказалось как нельзя кстати: именно эти формулы содержатся в ставших основой для спектакля научно-популярных книгах биолога и популяризатора науки Александра Маркова «Эволюция человека» и «Рождение сложности», повествующих о рождении жизни как химического феномена, о первых этапах эволюции. Главное, что нашла для себя в них автор пьесы, драматург Екатерина Августеняк, — попытка Маркова наглядно объяснить целенаправленность эволюционных процессов, вырастающую из совершенно случайных мутаций. Марков делает это на примере трансформации случайного набора букв в заданное предложение, а Екатерина Августеняк инвертирует мысленный эксперимент-метафору, пытаясь сопоставить процессы абиогенеза и эволюции с законами жизни и искусства.

© Anastasia Blur

© Anastasia BlurВ фойе вам предложат подойти к клавиатуре компьютера, чтобы письменно ответить на вопрос «Как вы стали человеком?». Шаг вроде бы формальный (логично было бы предложить ответить на тот же вопрос и после спектакля, но этого не происходит), но подходящий для того, чтобы подготовить публику к действиям, «включить» ее. На соседнем мониторе ползут титрами ответы зрителей предыдущего представления «Случайности» — в основном попытки отшутиться. Самая развернутая из них — «Когда мама, воспитывая, говорила: “Я хочу, чтобы ты стал человеком”».

«Случайность» от начала до конца интерактивна, так что, рассказывая о спектакле, невозможно обойтись без спойлеров.

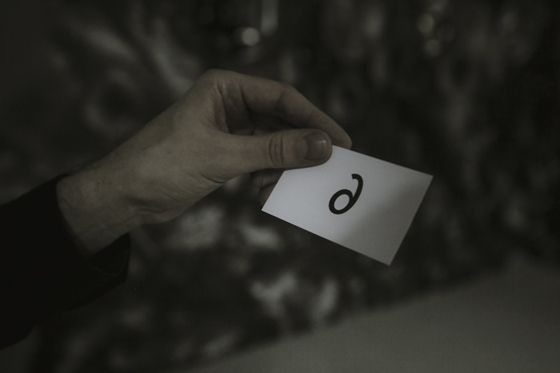

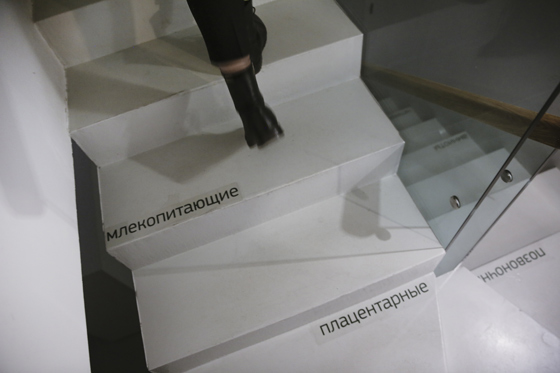

На входе в первый зал каждый зритель получает карточку с изображением уникального символа и инструкцией — увидев свой символ на экране генератора случайных последовательностей (первая видеопроекция на стену), он должен подойти к мышке и навести курсор противоположного экрана (вторая видеопроекция) на один из узлов изображения, имитирующего структуру органического вещества. В узлах появится слово, которое становится ID зрителя, — его нужно запомнить и пройти в следующий зал. Пока очередной зритель поднимается на второй уровень галереи, оставшиеся на первом слушают транслируемый через динамики фрагмент текста Екатерины Августеняк — звучит тот фрагмент, ключевым словом которого является ID покинувшего зал зрителя. Его наговаривает за кулисами в микрофон протагонистка «театра post» Алена Старостина. Когда доходит очередь до вашего знака, вы подходите к мышке, генерируете свое слово-ID и выходите. Поднимаетесь по лестнице, цепляя взглядом разбросанные по ступеням таблички со словами из лексикона биолога-эволюциониста. На площадке между этажами — компьютер с наушниками, где сам Александр Марков зачитывает в соответствии с вашим ID предназначенный только вам короткий фрагмент лекции по эволюции.

Коммуникация — опосредованная и прямая, скрытая и открытая — продуманна и легка, она кажется наиболее надежной составляющей спектакля, несмотря на присутствующие в нем элементы случайности и непредсказуемости.

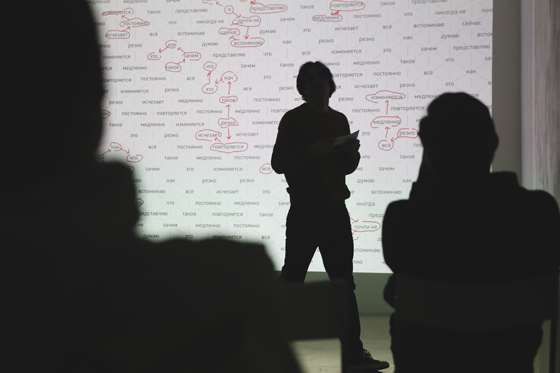

Дойдя до второго зала, вы слышите в исполнении Ивана Николаева финал последнего услышанного вами внизу фрагмента текста пьесы, а после небольшой паузы полностью — «свой», привязанный к вашему ID, то есть спровоцированный к появлению в аудиальном пространстве спектакля вашим кликом мышки.

Прибывает следующий зритель (их общее число ограничено двадцатью двумя) — действие повторяется. На третьей проекции в несколько измененном виде отображается структура из слов и линий, что возникала на нижнем уровне, — но здесь в перерывах между произнесением фрагментов пьесы, которые складываются в монолог, Иван Николаев прорисовывает на третьем экране (трансляция видеопроектора с его планшета) связи между словами. Таким образом он задает последовательность слов, и ты ждешь, что возникнет связное предложение. Но получается абракадабра, хотя лексический набор значимый, сам просится составить из себя весомое высказывание («я», «медленно», «почти не», «иногда», «вспоминаю», «изменяется», «что», «зачем»).

© Anastasia Blur

© Anastasia BlurЧем точнее описание спектакля, тем скрупулезнее описание режиссерского решения Андрея Слепухина. Здесь это сумма трех решений — пространственного, мультимедийного и коммуникативного. Последнее — самое важное, ему подчинено в спектакле все: коммуникация между двумя исполнителями, между исполнителями и мультимедиа, между мультимедиа, девайсами и пространством, между самими девайсами, между всем этим и зрителями. Коммуникация — опосредованная и прямая, скрытая и открытая — продуманна и легка, она кажется наиболее надежной составляющей спектакля, несмотря на присутствующие в нем элементы случайности и непредсказуемости. Странным образом, не будучи по сути содержательной, именно коммуникация играет смыслообразующую роль: она держит ритм спектакля, создает напряжение самим фактом интерактива, направляет и регулирует передвижение зрителей, меняет их статус. Зритель может не замечать моментов отправки СМС или запуска программ — коммуникация возникает поверх всего этого, как бы в чистом виде, как дух. Как эволюция, не имеющая иной цели, кроме сохранения и искажения информации, несомой ДНК.

© Anastasia Blur

© Anastasia BlurДраматургия аккомпанирует действию. Монологи героев похожи даже не на всплески, а на всхлипы сознания. Представьте, что вы сидите в филармонии, не захваченные музыкальной материей, а ваши мысли текут по-своему, далеко от кресла, сцены и оркестра. Или вот вы читаете нон-фикшен, и ваше воображение не направлено умелой рукой художника слова в путешествие по недостроенным мирам, не следит за поворотами сюжета. Порой в научно-популярной книжке случаются места, на которых ваше сознание, цепляясь за бит вдруг показавшейся понятной информации, идет дальше само по себе, сравнивает возникшую научную картину мира с бытовой, личной, социальной, производственной, интерпретируя этот бит по-своему. Или просто удивляется. Так читает научпоп «широкий круг читателей», которому он и предназначен. И читателю очень хочется этим удивлением поделиться. Екатерина Августеняк — делится.

© Anastasia Blur

© Anastasia BlurТекст пьесы растет органически — или, по крайней мере, производит впечатление почти безрефлексивного. Едва ли не ключевые его достоинство и тонкость — в этой сдержанности, в том, что он не отходит от своей задачи: передать ощущения человека, читающего сложный научно-популярный текст, но продолжающего жить в своей вселенной с привычными представлениями и ориентирами. Он нейтрален, не сбивается в исповедальность, сюжетосочинение, драматизацию и прочее «очеловечивание». Он остается строго документальным потоком сознания.

«Случайность» может показаться прелюдией к куда более теплому, почти семейному «Опусу ДНК» Екатерины Августеняк, отмеченному на «Любимовке», побочным продуктом взаимодействия с научпопом. Но, как по мне, в «Случайности» правды и органики куда больше.

© Anastasia Blur

© Anastasia BlurЭмоциональная нота прозвучит в финале спектакля. Алена Старостина выходит к публике, становится за кресла, зачитывает выращенный на третьем экране совместными усилиями зрителей и Ивана Николаева текст — несколько недопредложений. После каждого отрывка размер экрана уменьшается в геометрической прогрессии до размеров пикселя. Шрифт становится все менее и менее читабельным, экран уходит в точку и совсем гаснет. Тут начинает щемить — как будто захлопывается единственное окно в мир.

Зрители создают случайную структуру, актер намеренно соединяет вписанные в нее слова в возможную последовательность — но смысла не возникает. Теперь возможность его исчезает совсем, так и не осуществившись: рождения сложности, рождения жизни не случилось.

© Anastasia Blur

© Anastasia BlurНа моем спектакле оказался один лишний — двадцать третий по счету — зритель. После того как лимит зачитываемых фрагментов пьесы был исчерпан, Иван Николаев достал пачку отложенных шпаргалок и выбрал из них уже читанный текст. Им оказался самый чувствительный фрагмент пьесы — в нем должно фигурировать, но намеренно замято слово «смерть». В этот момент произошло что-то катарсическое — не предусмотренная драматургом и режиссером случайность.

На выходе со «Случайности» зрителям раздают сложенные втрое листы и конвертики — домашнее задание. На листе — органическая структура. В конверте — крохотные таблички со словами «я», «медленно», «почти не», «иногда», «вспоминаю», «изменяется», «что», «зачем»… Можно попробовать выстроить собственную пьесу.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202474896 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202472329 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202474116 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202478259 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202478135 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202479905 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202480725 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202487041 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202485517 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202468345 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials