В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202473949 Спектакль Пины Бауш «Полнолуние»© Oliver Look

Спектакль Пины Бауш «Полнолуние»© Oliver LookЦентральным событием уходящего театрального года стали гастроли Театра танца Пины Бауш (Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) — в рамках Года Германии в России легендарная труппа трижды показала на сцене Александринского театра «Полнолуние». Разговор о спектакле Пины Бауш и о контексте его петербургских гастролей, начатый Павлом Гершензоном и Дмитрием Ренанским на следующий день после одного из петербургских показов «Полнолуния», продолжился на бумаге — сегодня COLTA.RU публикует его заключительную часть.

Санкт-Петербург, 18 сентября — 26 декабря 2021 года

Павел Гершензон: …Прежде чем вернуться к основной теме нашего разговора, я хотел бы кое-что добавить про матрицу художественных оценок (это будет вторым отступлением в нашем разговоре) — боюсь, вы меня не совсем правильно поняли. Дело в том, что я говорил не о ней самой, но о ее трансформациях во времени и под влиянием времени, о том, как время в нашем сознании превращает антибалет в балет. А иногда и наоборот.

Поясню: у меня есть цветной фильм о знаменитых лондонских гастролях Большого театра в 1956 году (тогда советский балет, как мы привыкли думать, завоевал мир, точнее, показал всем кузькину мать), среди прочего там танцуют «Вальпургиеву ночь» — балетный акт из оперы Гуно в хореографии Леонида Лавровского. Недавно моя студентка (она занимается contemporary dance) поделилась черно-белой немой киносъемкой, сделанной в некоем театре, — массовая танцевальная сцена, что-то вакхическое. Как и в случае с баланчинской «Чаконой» и «Орфеем» Бауш, «Вальпургиеву ночь» Лавровского и немой фильм я посмотрел в один день и был сражен наповал их полной идентичностью — в номенклатуре, фактуре, в манере подачи движений танцовщиками, в общей композиции, геометрии мизансцен, характере пребывания артистов в пространстве сцены; говоря языком Гаевского, эти фильмы объединяют два слова — экспрессия и экспансия. Вы спросите, в чем фишка? А в том, что немой фильм снят на генеральной репетиции балетной сцены «Грот Венеры» из «Тангейзера» в Байройтском фестивальном театре; дирижером был Тосканини (что в случае немого фильма несущественно), режиссером — Зигфрид Вагнер (сын), а хореографом — Рудольф фон Лабан, важнейший представитель, даже создатель, немецкого экспрессионистского танца (фон Лабану в «Тангейзере» ассистировал Курт Йосс, которого считают основателем немецкого Tanztheater), дело было в 1930 году.

Балетная сцена «Грот Венеры» из оперы «Тангейзер». Хореография Рудольфа фон Лабана

Балетная сцена «Грот Венеры» из оперы «Тангейзер». Хореография Рудольфа фон Лабана Балетная сцена «Вальпургиева ночь». Хореография Леонида Лавровского

Балетная сцена «Вальпургиева ночь». Хореография Леонида ЛавровскогоАрхивный ролик пролил (по крайней мере, для меня) мерцающий свет на, казалось бы, давно известное и хорошо усвоенное — новая жизнь старых вещей, так сказать... Мы знаем о смене парадигмы в советской культуре рубежа 1920-х — 1930-х годов (про это лучше всего у Паперного в «Культуре Два»: горизонталь меняется на вертикаль, все, что растекалось, затвердевает и т.д.); считается, что тогда космополитическому революционному авангарду пришел конец, мы занялись припаданием к наследию (между прочим, европейскому), освоением классической традиции, по ходу дела насыщая ее нетленные формы местным социалистическим содержанием. Считается, что тогда же пришел конец и нашему нежному революционному танцавангарду, были разогнаны бесчисленные студии московских последовательниц Дункан, Голейзовский остался без работы (танцы в александровском «Цирке» все же поставил), воцарилась тоталитарная абьюзерша Ваганова со своими «Основами классического танца», балетным аналогом Краткого курса истории ВКП(б), — все так, но под впечатлением от соседства «Вальпургиевой ночи» с немым немецким фильмом эту историю можно рассказать иначе — желательно не терять при этом чувство юмора.

Итак, посмотрите внимательно довоенные кинокадры с танцами Лепешинской в «Коппелии» (смотрите на ноги), посмотрите на выкатывающиеся из орбит глаза и перекошенное в исступлении прекрасное лицо ермолаевского Тибальда, посмотрите на знаменитый стоп-кадр из «Бахчисарайского фонтана»: Ольга Йордан только что с размаху вонзила кривой хаджар в нежную спину Улановой, а хан Гирей — Петр Гусев в лысом парике на пару с лысым же слугой, синхронно распахнув руки, ужасаются чудовищному смертоубийству. Это балетные артисты? Это классические танцы? Это классический балет? Как все это назвать — соцреализмом? Но нет и не может быть в балетном театре (как, впрочем, и в оперном) никакого «реализма». Классическим балетом? Но ни в лексике, ни в формальных построениях нет и намека на классическое художественное сознание хореавторов (дефиниция Сержа Лифаря в нашем разговоре как нельзя кстати). Так что это? Это «Кабинет доктора Калигари», «Носферату. Симфония ужаса», Конрад Фейдт, Макс Шрек, Грета Шредер, Бригитта Хельм, уничтожение машин и празднование Конца света из ланговского «Метрополиса».

(Балетные знатоки возразят, дескать, сцена убийства Марии из «Бахчисарайского фонтана» — это копия сцены Никии и Гамзатти из «Баядерки», которая, в свою очередь, есть копия сцены Амнерис и Аиды, да и вообще ранний драмбалет кроился по старорежимным лекалам — с той лишь важной разницей, что в «Баядерке» дальше будет Pas classique теней, а в «Бахчисарайском» никакого Pas classique и никаких теней не будет — вместо них будут татарские пляски.)

Взгляните еще раз на массовый экстаз «Вальпургиевой ночи», на кровавые драки и предсмертные судороги, устроенные на ленинградской, а потом и московской сцене единоличным (что бы там ни говорили про «режиссера») хореавтором «Ромео и Джульетты», выпускником Петроградской балетной школы (быв. Императорской), балетным худруком МАЛЕГОТа, Кировского, Большого театров, главным практиком советского балета (главным теоретиком был автор «Бахчисарайского фонтана» Захаров), народным артистом СССР, трижды лауреатом Сталинской премии Леонидом Лавровским — он же чистой воды экспрессионист.

Леонид Лавровский равен фон Лабану? Балетный соцреализм (он же — соцреалистический драмбалет) равен дегенеративному экспрессионизму? Классический балет равен свободному танцу?

Есть хрестоматийный пример из архитектуры: псевдоклассический ордерный фасад, наклеенный Щусевым, словно рулон обоев, на суровую конструктивистскую архитектонику Стапрана и Савельева в гостинице «Москва», — именно так: грубо, коряво, торопливо, как попало, беспардонно происходила смена культурной парадигмы (по Паперному — смена Культуры-1 на Культуру-2). Все, что производится после, в балете в частности, — «Бахчисарайский фонтан» (1934), «Ромео» (1940), «Вальпургиева ночь» (1949) — автоматически становится, точнее, объявляется «классикой», «классическим балетом», «балетом». И действительно: там Уланова, Лепешинская, Стручкова поднимаются на цыпочки (на пуанты) и отводят назад одну ногу («арабеск»). Но если посмотреть на вещи весело и свободно, можно сообразить, что все эти невыворотные арабески на цыпочках («ласточка» [i]), шальвары, этнографические пляски, ренессансные драки, большая литература, Пушкин-Шекспир — всего лишь камуфляж, маскхалат, размалеванная маскировочная сетка, функция которой — укрыть от тяжелых бомбардировщиков Культуры-2 чудом выживший русский экспрессионистский танец.

Сцена из балета «Бахчисарайский фонтан». Хореография Ростислава Захарова

Сцена из балета «Бахчисарайский фонтан». Хореография Ростислава Захарова Сцена из балета «Иван Грозный». Хореография Юрия Григоровича

Сцена из балета «Иван Грозный». Хореография Юрия ГригоровичаВ «Дивертисменте» Гаевского за главой «Ленинградцы», где Уланова, Лавровский, Йордан, Ермолаев, Гусев, следует глава «В Большом театре», там в фокусе — ленинградец Григорович, к главным и так называемым московским балетам которого, «Ивану Грозному» и «Спартаку», мы давно — и совершенно напрасно, абсолютно несправедливо — предъявляем претензии в рудиментарности хореографии, недостатке танцев. Если подразумевать под хореографией Pas classique, а под «балетными танцами» — danse d'école, то там их действительно нет, Григорович не хотел, да и не умел их сочинять (когда заставлял себя, получалось вымученно, грубо, безыскусно), но вот экстаза, экспрессии, танцевальной свободы (за что его, вероятно, и любят артисты — он освобождает от регламента) — короче говоря, свободного танца — у Григоровича навáлом — в духе фон Лабана, в духе Лавровского да и в духе Голейзовского: это одна линия [ii].

(Еще раз обращу ваше внимание на то, что все претензии к недостатку хореографии в балетах Григоровича теряют смысл только в случае трансформированной матрицы восприятия [iii]; в моем сознании она уже трансформировалась, и назад для меня дороги нет.)

Советский балет не равен классическому. Советский балет — это экспрессионистский танец, обрядившийся для выживания в псевдоклассические тоги. И совсем уж выходя за границы конвенций, можно сказать, что никакого «советского классического балета» вообще не было, не было здесь ни «Симфонии до мажор», ни «Симфонических вариаций», ни «Большой фуги», ни «Этюдов», ни «Сюиты в белом» — подобный эстетический гедонизм, балеты про балет, здесь мало кого привлекал (мы сейчас не разбираемся в причинах, по которым ballet как таковой здесь никого не интересовал и не интересует по сей день) — был советский экспрессионизм, преемник так называемого свободного танца, ведущего родословную от Фокина (а еще дальше — от танцев с барабаном в «Баядерке» и тому подобного) — но не от фокинской «Шопенианы», а от его «Египетских ночей», «Половецких плясок», «Шехеразады», даже от «Петрушки». «Шопениана» — фокинская rêverie romantique, чисто балетная рефлексия — в лихорадке постреволюционного Петрограда оказалась никому не нужной. Если кто и обратил на нее внимание (или на кого она, возможно, произвела какое-то впечатление), то это однокашник Лавровского Георгий Баланчивадзе, вовремя улизнувший из Петрограда и ставший у Дягилева Баланчиным. Кстати, сравните «Вальпургиеву ночь» Гуно — Лавровского с Walpurgisnacht Гуно — Баланчина: как писали в советских газетах, «два мира — две системы»… Когда в 1962 году, почти через сорок лет после побега, пятидесятивосьмилетний Баланчин впервые оказался в Ленинграде, у трапа самолета его, по легенде, встретил главный начальник Кировского балета — пятидесятидвухлетний Константин Михайлович Сергеев: «Добро пожаловать на родину классического балета!» На что Баланчин съязвил: «Родина классического балета — Америка, — разумеется, он имел в виду себя, — Россия — родина романтического балета». Если под «романтизмом» понимать Большой Девятнадцатый Век, балетмейстеру Баланчину можно простить сомнительность формулировки — все-таки романтический балет появился в Париже. Классический же балет действительно появился в двадцатом веке, но не в Америке, а в Европе, когда Стравинский, а вслед за ним и Баланчин решили переписать все заново — «белым по белому». Произошло это в 1928 году — практически в одно время с началом тайной операции по спасению в СССР свободного танца… Вот что я хотел сказать о трансформации матрицы художественных оценок; конечно, это личный взгляд.

Дмитрий Ренанский: Теперь мы должны вернуться к нашей главной теме.

Гершензон: Итак, распутывая, как вы выразились, клубок сюжетов, которые я ввел в игру, вы смотали свой, гораздо более путаный, и наш разговор немного завис: мы — вы, наше поколение — ваше поколение, наши нравы — ваши нравы; наше поколение в восторге замирало перед спрятанным в стеклянный саркофаг сен-лорановским платьем «Мондриан» — ваше поколение не без труда, конечно, но натягивает его на свои задницы; наше поколение покрывалось холодным пóтом перед отпечатками Хельмута Ньютона (также спрятанными под стеклом) — у каждого представителя вашего поколения на полке пылится альбом его фотографий, а если нет, альбом всегда можно купить (вы хорошо зарабатываете) в «Подписных изданиях» на Литейном или, вальяжно откинувшись там же в кресле, просто полистать его, лениво наблюдая поверх страниц за свежей фауной, которая копошится прямо у ваших ног; нам, как говорил Битов, просочилось, вам — хлынуло и так далее… Мы вроде бы уже все сказали друг другу, клубок смотан, размотан и снова смотан — но есть неприятное ощущение незавершенности и желание опять разматывать, так что я решил поискать, за что в клубке можно зацепиться.

Ренанский: Нашли?

Гершензон: Старался. Вот первое: вы обрушили на меня водопад модных театральных имен (к счастью, вам хватило вкуса не вписывать в этот ряд отечественных товаропроизводителей) — я чувствую себя трепетным слушателем одной из «образовательных программ», все чаще заменяющих нам собственно театр. Вы убеждены, что ваше время (забавно: «наше время» — «ваше время»; наше — какое-то совсем уж доисторическое, но и ваше, становящееся «вашим», тоже заволакивается туманом), итак, ваше время — золотой век искусств. Поздравляю, не всем так крупно повезло: нашим родителям Хрущев обещал, что их дети будут жить при коммунизме, но как-то не случилось, так что мне знакомо это тоскливое юношеское желание жить в Прекрасное Большое Время в Прекрасном Большом Городе.

Но в брызгах (они же — фейерверк) звонких имен, в нарядном, приподнятом стиле вашего изложения скрыта какая-то тревога, неуверенность. Вы произносите имена, маркирующие принадлежность к высшей театральной расе, автоматически, почти скороговоркой — думаю, потому (возможно, я ошибаюсь), что пытаетесь заговорить себя, вслух доказать, что привезенное «оттуда» и показанное здесь «движение тектонических плит истории театра» и «созидание новейшей языковой системы» — и ваша, следовательно, наша местная жизнь (правда, опыт проживания здешней жизни говорит, что контроль на границе между «ними» и «нами» может усиливаться или ослабевать, но он никогда не исчезнет). Собственно, вы так и говорите: она, эта новейшая языковая система, «созидается на наших глазах и при нашем непосредственном участии»…

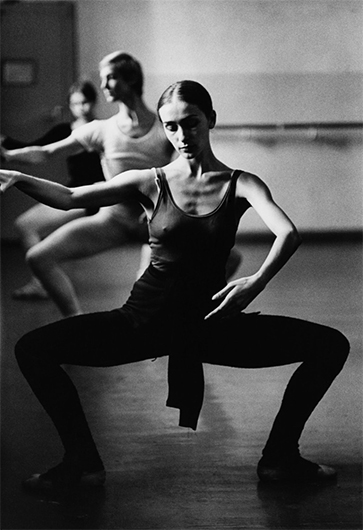

Пина Бауш в балетном классе

Пина Бауш в балетном классе Доминик Мерси в спектакле Пины Бауш «Бандонеон»© M-O-U-V-E-M-E-N-T

Доминик Мерси в спектакле Пины Бауш «Бандонеон»© M-O-U-V-E-M-E-N-TРенанский: Театр, особенно новый, не может существовать без соавторства зрителя…

Гершензон: Это красивая фраза. Самое время вспомнить зал Театра Елисейских полей 29 мая 1913 года — вот уж действительно публика тогда постаралась, поучаствовала [iv]… Одним словом, вы не просто живете, но двигаете тектонические плиты (прямо Ханна Арендт и Айн Рэнд одновременно: закрываю глаза и представляю, как эти еврейские женщины с папиросой во рту, прищуриваясь, наблюдают за расправляющими плечи атлантами посттоталитарного русского театра)… Честно говоря, не уверен ни в новейшем языке, ни в движении плит, ни в местных атлантах, тем более в их авангардных устремлениях (при всем стремлении к эпатажу для авангардистов они слишком сервильны и мелкобуржуазны), — пока в поле моего зрения нет ничего, что было бы равно по масштабу, жесткости, внятности, ярости уже упомянутым бежаровскому «Мальро…», форсайтовскому «Impressing…», любому из спектаклей Бауш — ничего (и это при том, что в последнее время все как-то разом очутилось в интернете и стало доступно всем: только что любовался «Тремя сестрами» вашего кумира Сюзанны Кеннеди — и не говорите, что их нужно смотреть только живьем, — это совершенно упоительно и в мониторе, искусство седативного сна: его надо воспринимать, не приходя в сознание, — в живом театре все попытки изобразить виртуальное пространство неизбежно откатывают нас на древние версии Windows, к узкополосному интернету, который пишется в кавычках, что, впрочем, придает продукту шарм артистической небрежности, грубоватое обаяние рукоделия)… Увы, мы пережили печальный закат Бежара, настоящего Форсайта (то есть Ballett Frankfurt) мы так и не увидели, а вот Бауш все эти последние годы была с нами, и именно она одна отвечала за уровень Большого Двадцатого Века… Но, возможно, мои сомнения — это мои внутренние проблемы, так что оставлю вас в состоянии перманентного восторга. Главное, чтобы восторг был продуктивным и дал наконец какой-то сценический результат, — пока все как-то куце, локально, с неосознанной (а иногда вполне осознанной) ориентацией на вкусы пассажиров бизнес-джетов — никогда не забуду щенячий восторг, с которым апологеты нового русского театрального авангарда подсчитывали количество «Майбахов» и «Ламборгини» у вечернего подъезда как бы левого и якобы оппозиционного «Гоголь-центра»…

Ренанский: И каковы вкусы хозяев «Ламборгини»?

Гершензон: Это тема отдельного увлекательного разговора. Здесь много необъяснимых вещей, неразгаданных загадок. К примеру, меня всегда удивляло, что люди, вплывающие в директорский подъезд Большого театра в горностаевых палантинах и Kiton K-5, умудряются с наивным детским энтузиазмом аплодировать премьерам, художественная цена которых не превышает стоимости китайского пуховика с приснопамятного Черкизона, — но ведь должен же быть какой-то навык распознавать вещь на ощупь [v]. Или другое: три года назад такой же мрачной осенью силиконовые герои светских сплетен русского «Татлера» и газеты «Коммерсантъ» все как один вылетели частными самолетами в Вену — «на Брейгеля!» (звучит как кульминация второго акта «Тангейзера» — «Nach Rom!»). С чего вдруг Брейгель, зачем этим людям Брейгель? У каждой стаи есть вожак; кто им был в этом паломничестве, кто сказал, что хорошая вещь — надо брать, — этого я не знаю. А зачем им Зальцбургский фестиваль с его изнурительными трехчасовыми Моцартами и Штраусами? Но ведь сидят же тупо в духоте зала со свинцовыми лицами (виртуальный персонаж под ником xenia_sobchak — не представляю, кто это в реальности, — смирился с «Саломеей» только тогда, когда русским невероятными усилиями удалось добиться в ней идеального тайминга [vi]). Ответ надо искать у Толстого или Пруста, лучше у Толстого, роднее: «Знаменитая певица пела второй раз, и весь большой свет был в театре… Приходите в тот антракт. — Нельзя; я еду во Французский театр. — От Нильсон? — с ужасом спросила Бетси, которая ни за что бы не распознала Нильсон от всякой хористки…» Впрочем, отсылки что к чужому Прусту, что к родной княгине — это слишком щедро для силикона, «Татлера» и «Коммерсанта» (последний в 2001 году отметил сто тридцать прустовских лет — вроде не юбилей, но уж больно хотелось высказаться — статьей, которая называлась «Памятник потраченному времени» [vii]: уже тогда русские оценивали собственное время как золото). Короче говоря, те, кто раньше создавал в ЦУМе очереди за югославскими сапогами, сегодня выстраивают на взлетно-посадочной полосе очереди из бизнес-джетов — за Брейгелем, за Курентзисом (это новый Муслим Магомаев нашей культуры) да за той же «Кармен»: уверяю вас, это те же существа… Но давайте все-таки не комкать интересный разговор, тем более что мы говорим не о них, а о вас. С силиконовыми персонами, конечно, любопытно разбираться, но свое слово в нашей культуре они уже сказали, а вот от вашего поколения (оно пока без силикона) сейчас зависит очень многое. Думаю, со временем вы разберетесь, является ли время вашей активности золотым или оно все-таки серебряное. Это первое.

Второе. Вы обрушили на меня водопад модных имен, я же повторяю два-три. Художественная история знает одномоментные выбросы накопившейся энергии, но в наше скромное время столько гениев и всего за десять лет? Это настораживает, где-то есть подвох… Как-то моя студентка, та самая, которая специалистка по современному танцу (я уже говорил о ней), вызвалась нарисовать карту этого танца, картину его мироздания. Она равномерно заполнила лист бумаги небольшими и примерно одинаковыми кучевыми облаками-барашками, каждое маркировала именем более или менее известного деятеля современного танца; на облачка студентка набросила плотную паутину линий-связей, и, если вглядеться, можно проследить, кто кого считает родственником, кто кого учил, у кого учился, перенял, унаследовал, прихватил, — образчик горизонтальной «сетевой культуры», о которой сегодня много говорят и которой прочат блистательное будущее… Теперь представьте знакомую ситуацию: ваш самолет должен взлететь в беспросветное пулковское небо, что он и делает, и минут через пятнадцать, не без труда продравшись сквозь толстый слой этих самых кучевых барашков, лайнер вырывается на свободу — туда, в ледяную пустоту, где невыносимо сияет Солнце — одно. Или (если взлетаем ночью) Луна — тоже одна (у Ларса фон Триера их было две).

Понимаете, Солнце может быть только одно, Луна тоже одна (если две, это к большому несчастью). Когда Гаевский говорит о Баланчине, Бежаре, Пине Бауш, он говорит о гениях: «…это искусство гения. Оно может быть вакуумным. Оно должно быть вакуумным…» [viii] Как известно, вакуум — пространство, свободное от вещества, то есть свободное от заполнителя, который в нашем случае правильно будет называть художественным контекстом.

Контекст — это негении. Они в вакууме не живут, сами являются заполнителем, контекстом, рамплиссажем, художественным планктоном, становятся номинантами, призерами, лауреатами, из них формируются лонг-лист, топ десяти, артист месяца, девушка нашего города; негении — это наделенные большими способностями и даже известными талантами честные труженики; негении — это категория Б, пушечное мясо чужих художественных войн, «серые рыбки» (чудесное эссе в парамоновском «Конце стиля» имеет, пусть косвенное, отношение к нашему разговору), подававшие надежды, но не прошедшие испытание временем; негении — это проходимцы, жулики (простите за неконвенциональное — Акрам Хан), Sharmatz, который вот-вот вырвет из вакуума (и вечности) театр Пины Бауш («в вуппертальском театре есть репетиционный зал без окон — я хочу впустить в него воздух…» [ix]) и приведет его в соответствие с типовой номенклатурой сиюминутности: «…со смерти Пины многое изменилось: крайне правых не было, климатические проблемы уже были, но сегодня они стали приоритетными; Европа была сильной, а сегодня Великобритания вышла из ЕС, Польша одной ногой на выходе, нескончаемый миграционный кризис — мир изменился, мы живем в другую эпоху…» [x] — и это, собственно, все, что есть у него сказать вам об искусстве (не так давно еще один подобный идиот намеревался проветрить погрязший в колониальном расизме балет Парижской оперы — Парижская опера его отменила). Вот только этот актуальный, мультикультурный и гендерно-нейтральный Шармац никак не может взять в толк, что гениальная абьюзерша Пина Бауш консервировала себя и своих артистов в провинциальном вуппертальском вакууме вполне осознанно (недаром ее репетиционный зал был без окон — она и двери заколотила бы, если бы могла) — только в вакууме можно сконцентрироваться и произвести что-то сущностное.

Дальше. Форсайт, впервые появившись в Мариинском театре, объявил: «Я — ученик Баланчина». А что должен был сказать Баланчин — что он ученик Петипа? Но он такого не говорил никогда, ему и сказать это было негде и некому (у Дягилева это сочли бы ругательством; в Америке? — там вообще тогда мало кто знал про какого-то Петипа). У Баланчина нет учителей — разве что Чайковский и Стравинский, но они, скорее, коллеги, сотрудники (навязчивая идея назначить Баланчину в учителя Лопухова немного наивна: его танцсимфония «Величие мироздания» — несвоевременный эксцесс, из которого ничего не вышло, за которым ничего не последовало). Но у Баланчина нет и наследников. Форсайт, знающий и цитирующий Баланчина, может называть себя его учеником, но он точно не наследник. Потому что наследовать не то чтобы нечего — невозможно, потому что гении по своей природе — control freaks и, как всякие маньяки, умеют тщательно заметать следы. Баланчин хотел, чтобы после него не осталось ничего. Так оно и вышло: нынешний NYCB похож на театр Баланчина не больше, чем сегодняшний Мариинский балет напоминает театр Петипа.

Но это гении двадцатого века. В девятнадцатом веке гении сотканы из непрерывности, постепенности, поступательности художественного движения, потому Верди и Петипа — не столько авторы, сколько гениальные инструменты художественной истории. В двадцатом веке, веке модернизма, особенно на его старте, авторская воля заявляется громко, настырно, беспрекословно. Думаю, именно поэтому почитаемый вами (да и нами) Жерар Мортье считал, что двадцатый век дал неизмеримо больше оперных шедевров, чем девятнадцатый (о балетных шедеврах я и не говорю), а любимый мною Райнер Бэнем в подзаголовке своей книги «Личный взгляд на современную архитектуру» пишет: Эпоха Мастеров. Мастера здесь как титаны Ренессанса — изобретатели, созидатели, строители новизны. Modern, особенно ранний, озабочен новизной (буквально как подросток, озабоченный сексом), но абсолютный modern требует абсолютной беспрецедентности. Чтобы ее достичь, нужно очиститься (назовем это детоксикацией) — говоря иначе, совершить жертвоприношение [xi]. И в жертву приносится то, что мы называем художественным контекстом, — так возникает тот самый вакуум. Но совершить жертвоприношение, разорвать все связи, не быть заполнителем дано не всем — это удел гениев (с ходу назову Нижинского, отказавшегося от балета, и Луиса Кана, порвавшего с выдохшимся модернизмом; Баланчин и Стравинский сначала связи рвали, потом усилием воли их восстанавливали, потом снова рвали); будь гении продуктом процесса, на месте сбежавшего из Советской России Георгия Баланчивадзе кто-то подобный рано или поздно появился бы, но — не появился, мы упустили исторический шанс. Гении именно что с дуба падают, являются из пены морской — отрицают всякий контекст, действуют в вакууме и оставляют после себя выжженное поле…

Сцена из спектакля Пины Бауш «Kontakthof»

Сцена из спектакля Пины Бауш «Kontakthof» Сцена из спектакля Пины Бауш «Kontakthof mit Teenagern ab 14»

Сцена из спектакля Пины Бауш «Kontakthof mit Teenagern ab 14»Кого Бауш должна была назвать учителем — фон Лабана с его утопическим Икосаэдром, пытающимся придать видимость порядка хаосу «свободного танца», Курта Йосса с его зеленым столом? Это за Бауш сделали анализаторы (говорят, только что в русском переводе вышла книга немецкой авторши Кляйн [xii], где, подозреваю, будет сказано и доказано абсолютно все). Сама же Бауш, как известно, мемуаров не оставила и практически не давала интервью — молчала, так что будем считать, что никого и не назвала — ни учителей, ни последователей. Может, кто-то и пытался учиться на ее спектаклях, но вряд ли смог чему-то научиться. Повторю, там все следы заметены и концы спрятаны в воду, так что ваше утверждение, что Пина «как мало кто повлияла на век театра в целом», — это, скорее, проявление вашей воспитанности и образованности — ни на кого она не повлияла да и не собиралась влиять, разве что на уходящих от нас Damen und Herren ab 65 и приходящих к нам Teenagern ab 14, в маленькие жизни которых она решительно вторглась и над которыми поставила веселый и не очень добрый эксперимент, запихнув их в виварий своего «Kontakthof» — универсального дома свиданий для стариков и юношества [xiii].

Сцена из спектакля Пины Бауш «Kontakthof mit Damen und Herren ab 65»

Сцена из спектакля Пины Бауш «Kontakthof mit Damen und Herren ab 65» Сцена из спектакля Пины Бауш «Kontakthof mit Teenagern ab 14»

Сцена из спектакля Пины Бауш «Kontakthof mit Teenagern ab 14»Ренанский: Давайте суммируем.

Гершензон: Пожалуй, время пришло. Итак, вы оперируете списком имен — я называю два-три, с Пиной Бауш напрямую не связанных; вы погружаете Бауш в аквариум с рыбками (кроме серых там есть и нарядные, с боевым окрасом — «великие мастера авторского театра») — я ее оттуда вылавливаю; вы втискиваете Бауш в «контекст» и тем самым невольно девальвируете ее (слава богу, только в пространстве нашего разговора); вы ставите ее бок о бок, но она ни с кем и ни с какого их боку — это, скорее, они у какого-то ее бока. Она беспрецедентна (а восхитительный Боб Уилсон — прецедентен). Она сама по себе. Что, между прочим, подтверждается тем фактом, что, столкнувшись с ней впервые, вы, чрезвычайно эрудированный театрал, растерялись: «Надо сказать, что первые пятнадцать минут, проведенные в партере Александринского театра, были для меня страшно дискомфортными — я довольно долго не мог понять, как мне подключиться к тому, что происходит на сцене, пока язык, на котором говорили гости из Вупперталя, не стал постепенно казаться мне знакомым…»

Здесь у меня два замечания. Одно несущественное, скорее, интонационное: если бы вы пропустили один из семи девятичасовых лепажевских «Липсинков» и заглянули на «Семь смертных грехов» (напоминаю: Черняков заглянул), возможно, вам удалось бы подключиться к «Полнолунию» с первой минуты, но дело в том, что «ваше» поколение устроено немного иначе, чем «наше»: так уж случилось, что вы живете не в золотой век искусства, а в золотой век событий, модных событий — events («Гениальное событие — это постановка “Страстей по Матфею”», — томно сообщает нам некий Inner Emigrant), и этим — дайте мне польстить — чем-то напоминаете перекормленную парижскую публику времен «Русских сезонов» (с одним лишь отличием — вы не умеете устраивать скандальные провалы). Летом 2009 года только что ушедшая от нас Пина Бауш для вашего поколения не была «событием» (несмотря на всемирную событийность ее ухода), даже для тех из вас, кто ее никогда не видел, — она была для вас откуда-то из мезозойской эпохи, а вот Лепаж — он был в топе «событий», и его посещение считалось обязательным — наверное, потому, что он сдвигал «тектонические плиты»…

Второе замечание более сущностное. Чувство растерянности и даже потерянности, которое охватывает всех нас в столкновении с чем-то невиданным и невероятным (умопомрачительным шедевром, новым эталоном красоты, которым внезапно обернулось вчерашнее уродство), — дело понятное, со мной часто такое случается; в первые минуты «Полнолуния» это случилось и с вами. Дальше со всеми происходит примерно одно и то же: невиданное и невероятное воспринимается как угроза эстетическому покою, и в попытке избавиться от дискомфорта мы бросаемся на поиск аналогов (помните — у Стравинского: публика не любит познавать, публика любит узнавать) — хватаемся, как за спасательный круг, за то, что знаем, ценим, любим. Вы — тоже: «Меня озарило — да ведь это же Някрошюс в чистом виде!»

Что тут сказать… Можно коротко: при всем глубочайшем почтении упоминание Някрошюса в разговоре о Бауш является, простите, свидетельством некоторого вкусового сбоя. Если Бауш — это Някрошюс, должен ли я думать, что Някрошюс — это Бауш? Можно сказать и более витиевато: как бы вы ни пытались легитимизировать пару Бауш — Някрошюс оговоркой про принадлежность к «одной театральной традиции» (хотя я сомневаюсь, что это так), вопрос, зачем в разговоре об Х говорить, что это Y, остается открытым. Вы боялись остаться наедине с Бауш, вам нужен был свидетель, понятóй, милиционер, кто-то, кто удостоверит качество или просто ущипнет вас? Когда в 1989 году мы впервые увидели «Гвоздики», нам, людям менее информированным, чем вы, не пришло в голову — как бы мы ни ценили эстетический и психологический комфорт — искать аналоги ни в фигурах Стрелера, Брука или Бергмана, ни в фигуре Анатолия Васильева. Потому что мы сразу поняли, что это — другое. Это было очевидно. Мы действительно видели в «Гвоздиках» Пины Бауш только Пину Бауш — и ничего больше.

Дело даже не в том, что художественные веса Някрошюса и Бауш несопоставимы (меня всегда можно оспорить), но в том, что Пина Бауш создала стиль — он называется «стиль Бауш», à la Pina Bausch или просто «Бауш» — а Эймунтас Някрошюс стиля не создал. Могу даже допустить — не создал именно потому, что Някрошюс сложнее. Но это сложность другой природы (думаю, здесь речь должна идти о фундаментальных различиях — у нас их раньше старались не замечать, а сегодня решили, что их просто вообще нет, — различиях между театром и музыкальным театром, попросту — между драмой и оперой, драмой и балетом)… Это как если бы речь шла о «персонажах» кэмпа: закройте глаза и попытайтесь представить моментальный образ спектакля Някрошюса (только не спрашивайте, какого именно, — всех вместе), а теперь зажмурьтесь и вообразите интегральную «Бауш» (не важно, что в натуре вы видели только «Полнолуние», — двухминутную миниатюру «The Man I Love» из «Гвоздик» вы, безусловно, знаете — этого вполне достаточно)…

Ренанский: В нашем разговоре вы представительствуете от имени Большого Двадцатого Века, века Баланчина, Бежара и Бауш, — и предъявляете снисходительно-суровый счет Маленькому Двадцать Первому Веку: и труба, дескать, пониже, и дым пожиже. В каком-то смысле этот счет справедлив: действительно, на рубеже веков монолитная культурная сцена, существование которой на протяжении долгих десятилетий определяли масштабные фигуры Творцов, Демиургов, пришла в движение — и структура ее изменилась до неузнаваемости. Вам посчастливилось жить в те времена, когда Солнце было одно, Луна — тоже: говорю сейчас об этом без всякой иронии — скорее, с завистью. Вы обладали роскошью неторопливо разглядывать их, пристально изучать их рельеф — не случайно в одной из наших прошлых бесед вы как-то обмолвились, что в позднесоветскую пору могли думать об одном спектакле на протяжении года, мысленно всматриваясь в него снова и снова: событий происходило не так много, удельный вес каждого из них был очень велик — но, главное, само течение времени располагало к такому медитативному всматриванию в суть дела. Вам посчастливилось быть современником эпохи больших художественных нарративов, на смену которой пришло время более дробное, более пестрое, развивающееся более стремительно (вы бы сказали «суетливо»). Повод ли это отказывать Маленькому Двадцать Первому Веку и его культурным героям в художественности? Не уверен.

Интересно другое: вы противопоставляете реальность Бежара-Форсайта-Бауш реальности Варликовского-Лепажа-Гёббельса (здесь, конечно, можно подставить другие имена театральных героев XXI века), тогда как я вижу в ней ту же органическую связь, что вы — между Петипа и Баланчиным, Баланчиным и Форсайтом. Именно эту в чем-то парадоксальную связь я и увидел на петербургском показе «Полнолуния» между стилем Бауш и стилем Някрошюса (который, конечно, существует: его интегральный образ легко возникает в сознании каждого, кто видел хотя бы несколько спектаклей создателя театра Meno Fortas). Здесь речь идет вовсе не о «поиске аналогов», а о наблюдении за тем, как развивается большое пространство европейской театральной культуры, за теми неожиданными контрапунктами, которые образуют переплетение его тем, sujets. В 1989 году вам не приходило в голову сравнивать «Гвоздики» со Стрелером, Бруком и Бергманом просто потому, что лицом к лицу лица не увидать — вы были их современником, отсутствовала необходимая для контекстуализации (или, если хотите, исторического мышления) дистанция. Та самая дистанция — и временная, и эстетическая, с учетом и под воздействием которой мы смотрим Пину сегодня, пытаясь определить ее место не в раз и навсегда зафиксированной цельной эстетической картине ХХ века, но в живом движении театрального процесса.

Гершензон: Это замечательные слова, местами точные, местами жесткие. С некоторыми сложно согласиться (например, что на смену так называемым большим нарративам пришло пестрое, стремительное время; мне кажется, стремительность-суетливость, покой-медитативность — это не характеристики времени, а наши внутренние установки: мне вполне достаточно получасового «большого нарратива» Стравинского, вы в ваше стремительное, наполненное событиями время готовы просиживать по девять лепажевских часов, Фабру для самоудовлетворения и суток мало). [xiv] Некоторые ваши слова я просто не понимаю, то есть понимаю значение каждого по отдельности, но их комбинации для меня непостижимы. Однако, чтобы закончить разговор, нам нужно вернуться к тому, на чем мы споткнулись, — к стилю.

Когда-то Зонтаг написала, что есть стили вообще и есть стили в частности [xv]. «Стиль Бауш» (его составной частью является и метод производства продукта — иначе не [xvi]; миниатюра из «Гвоздик» показывает, как метод закладывает фундамент стиля), итак, «Бауш» — это, конечно, не так называемый стиль времени, «шестидесятые», «семидесятые», «восьмидесятые», «наше время», «ваше время» (протискиваясь в антракте «Полнолуния» сквозь узкий проход александринского партера и задевая наши тощие коленки, все еще молодой, но уже важный культурфункционер с чуть брезгливой интонацией обронил: «Ну, это уже немного ретро…» — вероятно, при беглом осмотре Эрмитажа он так же комментирует Рубенса). За «время» отвечает пресловутый дух времени, Zeitgeist, который можно отразить, выразить, культивировать. Но дальше по логике вещей следует произнести «генерировать, конструировать». Вот здесь и начинается «случай Бауш», здесь мы отрываемся от конкретного времени, от искусственно сконструированных понятий типа «шестидесятых», «ретро» и пр. — то есть от «стиля в частности». Здесь начинается «стиль Бауш» — тот метафизический «стиль вообще», разговор о котором, по замечанию все той же Зонтаг, является инструментом разговора об искусстве в целом. «Dior» (это ведь не только 1947 год), «Callas», «Louis Kahn», «Warhol». «Пина Бауш» — способ говорить об искусстве вообще… После спектакля в Александринском театре кто-то спросил меня: «Ну как вам Пина Бауш?»

Ренанский: И что вы ответили?

Гершензон: «Как всегда. Ничего нового».

© Duisburger Philharmoniker

© Duisburger PhilharmonikerP.S.: Когда разговор закончился, я вдруг сообразил, что не прокомментировал еще один важный пассаж из второго вашего монолога (в нашем разговоре их три). Вот он: «Здесь я должен заметить, что разница наших оптик при взгляде на “Полнолуние” не только поколенческая, но еще и цеховая: так уж сложилось, что параллельно музыкальному театру я всегда занимался драмой. Но вся штука в том, что театральное искусство на рубеже веков сделало все для того, чтобы устранить эти жанровые барьеры. И фигура Пины — лучшее тому подтверждение…»

Итак, очередное пришествие Gesamtkunstwerk, тоска по стиранию границ, интегральное художественное произведение, шенгенская зона, универсальный европейский театр (под мудрым руководством немецкого) и так далее, и тому подобное — разговоры на эту тему возобновляются циклично, являясь, как правило, приметой переходных, гибридных периодов истории (а если к исходному Gesamtkunstwerk Wagner пристегнуть, спасибо Гройсу, Gesamtkunstwerk Stalin, Hitler, Mussolini, то и приметой периодов вполне реакционных).

Вообще-то заболтанная, декларируемая как всеобщее благо, не подвергаемая сомнению (учение Маркса всесильно, потому что оно верно) идея стирания жанровых границ в «современном» театре и вообще в «современном» всем на самом деле маскирует страсть к захвату чужих территорий (и тут главный вопрос — кто будет отстаивать художественный суверенитет, найдутся ли силы сопротивления недружественным поглощениям), а также апологию агрессивного дилетантизма в духе «опера-в-музее», «балет-на-автостоянке», «танцхудожник» (в последнем случае так и подмывает переспросить — так танцовщик или художник [xvii]?).

Но есть Gesamtkunstwerk — как idée fixe, а есть собственно музыкальные продукты композитора Рихарда Вагнера, и, как известно, результат приложения одного к другому явился для него буквально откровением: во время исполнения Торжественной сценической мистерии [xviii] в свежевыстроенном Байройтском театре, где главным аттракционом был незримый оркестр, Вагнером овладела новая страсть — незримая сцена [xix]. Так что иногда устраненные барьеры хочется быстренько восстановить, потому что граница между «театром» и «музыкальным театром» — почти как в романтической «Жизели», разводящей по двум актам реальный унылый мир дня и потусторонний поэтический мир ночи, — опасная зона, Чекпойнт Чарли, не подходи, убьет (музыкальный театр как рентген — он просвечивает насквозь и выставляет напоказ дефекты). Преодолеть границу дано лишь немногим избранным.

Оставим в стороне решительные жесты, игру не по правилам — легендарный случай «Мейстерзингеров» Касторфа в театре Фольксбюне и не менее легендарную штутгартскую «Гибель богов» Конвичного (к счастью, сохраненную на видео) — это абсолютно гениальные исключения. Причем «Гибель богов» (образец позднего кэмпа) — концепт не менее радикальный, чем оперный подвиг «хора трудящихся Фольксбюне», но еще и более тонкий: руинированный вокал на грани фола выдающихся актеров и некогда выдающихся певцов Луаны Деволь и Альберта Боннемы — как материал для психологического портрета их персонажей; впрочем, даже подобная экстравагантность имеет границы, очерчивающиеся первым актом, — дальше, увы, слушать это становится мучительно, все-таки Брунгильда и Зигфрид должны петь (смотреть упоительно до самого конца; парадокс в том, что качественный вокал в спектакле Конвичного невозможен, он разрушит всю затею).

Оставим и неизбранных: в опере они могут предложить либо мещанский «театр жизненных соответствий», отполированный полувековым существованием до такого состояния, что в его идеальных сферических поверхностях, как в комнате смеха, отражается исключительно его искаженная физиономия (третий акт «Тристана», разыгранный этим летом в заплеванном вагоне общеевропейского метро: к Изольде клеится какой-то тип, с которым она выскакивает на первой же остановке, вероятно, перепихнуться; покидая вагон, тип успевает пырнуть ножом сидевшего рядом Тристана, и следующий получасовой перегон умирающий корпулентный хельдентенор поет на полу вагона в луже собственной крови — «И никто даже с места не сдвинется — Пропадай-погибай, Именинница…»), — либо очень дорогое видео, на декоративном фоне которого разыгрывается все та же старой доброй памяти, но почему-то проклинаемая прогрессистами опера-концерт (кстати, не знаю, какой из вариантов худший); в балете, который в одночасье упал в какую-то черную пропасть интеллектуального и профессионального забытья, — либо тотальные «Мастер и Маргарита», либо, как написал еще один бывший студент, — кружок арт-терапии [xx]; в драме, точнее, в ее «пост-» изводе… Здесь, как вы справедливо указали на наши цеховые различия, у меня нет ни малейшего права есть чужой хлеб…

Что до героев вашего золотого века движения тектонических плит, то будем честны: все ли из названных вами статусных персон выдержали паспортный контроль на въезде в Teatro Lirico? Мне неловко вспоминать о катастрофических провалах Някрошюса в его оперных штудиях (я был свидетелем по крайней мере трех). Вы пожертвовали «Смертными грехами» Бауш ради лепажевского «Липсинка», но признайтесь: высидели ли вы целиком трансляцию лепажевского «Кольца», которое он соорудил для Метрополитен (и это при том, что там было кому петь и поначалу даже было кому стоять за пультом)? Мы с вами вместе у меня дома, затаив дыхание, смотрели прямую трансляцию из Бастилии кастеллуччиевских «Моисея и Аарона». Поставленные им же «Вступление» и «Грот Венеры» в «Тангейзере» с этими прекрасными амазонками-топлес восхитительны, но дальше у Кастеллуччи возникают неразрешимые проблемы — там, где заканчиваются ритуальные шествия и начинается вредная музыкальная драматургия, собственно музыкальный театр — Teatro Lirico. Вы хорошо знаете выдающиеся опыты Варликовского в драме, но в опере, смею сказать, бóльшая часть его заслуженного успеха достигается благодаря фантастической Малгожате Щесняк, исправно снабжающей Варликовского самоигральным пространством обитания и действия… Анна Тереза Де Кеерсмакер поставила во Дворце Гарнье виртуозный «Così fan tutte» (еще один пример самоигрального механизма), но на пути к успеху был скандал: ей пришлось выгнать всех балетных артистов Парижской оперы — они не владели пластическим языком Кеерсмакер в той степени, чтобы не просто свободно изъясняться на нем, но вступать в полноценный сценический диалог с поющими артистами (а самой Кеерсмакер некогда было заниматься с балетными артистами сочинением танцев, она должна была ставить спектакль; да и танцы эти невозможно ни сочинить, ни обучить им, это не танцы, а пластическая импровизация, к ней либо есть дар, либо нет), — пришлось заменить парижских танцоров своими, говорящими и импровизирующими на нужном языке. А вот Пина Бауш в парижском «Орфее» штатных балетных артистов не выгоняла и импровизировать их не заставляла, она показала им чистый хореографический текст — он у нее был, — и парижские балетные артисты произнесли его так, как, думаю, никогда его не произносили великие артисты Пины Бауш, — «с достоинством», то есть ввели ее хореографию в контекст — да, именно в контекст — канонов парижской школы, то есть вогнали в матрицу danse noble, превратили в классический балет.

Пина Бауш никогда не нарушала границ, не устраняла жанровых барьеров: в опере она ставила opéra dansé — отанцованную, но все же оперу, в балете — балет, в танцтеатре — танцтеатр. Когда понимала, что не может больше ставить opéra dansé, — шла в балет, когда понимала, что больше не может сочинить балет, — уходила в танцтеатр, когда поняла, что не может больше делать танцтеатр, — умерла, никого заранее не предупредив, но предоставив нам возможность воспринимать ее танцтеатр как чистый балет.

Все просто (и в то же время невероятно сложно), никакого тумана, никаких гибридных форм, гибридных театральных и политических режимов, трусливых прокси-войн, вялой мерцающей сексуальности — Большой Двадцатый Век, как вы совершенно верно заметили.

[i] Как когда-то остроумно заметила Юлия Яковлева, отличие петербургского (или ленинградского) балета в том, что в Петербурге делают арабеск, а в Москве — «ласточку».

[ii] В 2000-х в Мариинском театре с балетом «Спартак» гастролировал Краснодарский балет Юрия Григоровича. Мариинская труппа была на гастролях, но заведовавший труппой Махар Вазиев был почему-то в Петербурге. Вечером, проходя мимо кабинета, где находилось мое рабочее место, он предложил спуститься в зал и вместе посмотреть «Спартак», а заодно и поздороваться с Юрием Николаевичем. Я отказался, соврав, что совсем недавно смотрел «Спартак» по телевизору — и не с артистами из Краснодара, а с Васильевым, Лиепой, Максимовой и Тимофеевой, с Юрием же Николаевичем здороваться не хочу, потому что боюсь его. Вазиев ушел один и через сорок минут вернулся в антракте с вытянутым лицом. «Что случилось?» — «Знаешь, я понял: для того чтобы танцевать “Спартак”, совсем не обязательно утром ходить на балетный урок — достаточно разогреться под душем и потолкать штангу в тренажерном зале» (цитирую по памяти). Возможно, с тех пор как маэстро Вазиев воцарился в московском «Большом балете Юрия Григоровича», ему дóлжно думать иначе, чем в его мариинские времена.

[iii] Это же относится и к пермской постановке оперы «Кармен», которую, как я теперь понимаю, никто и не собирался ставить — там ставили «спектакль Богомолова».

[iv] Имеется в виду скандал, устроенный публикой на премьере балета Стравинского — Нижинского «Весна священная» 29 мая 1913 года.

[v] «По-моему, гениально…» — обернувшись, шепнул очень богатый Господин сидящему сзади сопернику Творца представленного зрелища. Соперник похолодел.

[vi] Та самая виртуальная xenia_sobchak: «Сразу признаюсь: я ни хрена не понимаю в опере. Но просто хочу поделиться тем, что увидела вчера в Большом театре. Меня потрясло! “Саломея”, сделанная вместе с МЕТ, но премьера не в Нью-Йорке, а у нас. Прямо сидела и гордилась, что на таком уровне можно делать постановку — современно и бесстрашно. Провокационно!! И коротко!!! (полтора часа в современном мире идеальный тайминг). Гордость за Россию и за Большой театр. Не пыльные классические костюмы и устаревшие ходы, а настоящая психодрама!» Я не знаю, кто написал этот феерический пост (не сама же Ксения Собчак), — в виртуальной вселенной нет реальных персон, а среди нас нет ни одного Жана Кокто, который, как известно, никогда не перечитывал им написанного, — следовательно, владельцу аккаунта я бы советовал внимательнее подходить к отбору SMM-рабов или хотя бы время от времени интересоваться тем, что они там понаписали за его деньги.

[vii] «Коммерсантъ», 11 июля 2001 года.

[viii] В. Гаевский, П. Гершензон. Разговоры о русском балете. — М.: Новое издательство, 2010. С. 46

[ix] «Коммерсантъ», 27 ноября 2021 года.

[x] Там же. Вспоминается фраза, произнесенная Вуди Алленом в одном из своих фильмов: «Когда я слышу “Полет валькирий”, мне хочется завоевать Польшу», — в ней про искусство больше, чем у Шармаца.

[xi] «Весна» Стравинского, «Весна» Нижинского, «Девки с улицы Авиньон», «Черный квадрат», вилла «Савой», «Аполлон Мусагет» — все взрывается, начинается с самого начала, все беспрецедентно — беспрецедентно даже возвращение в белом по белому «Аполлоне» к языку danse d'ecole, которому в тот момент было двести пятьдесят лет.

[xii] Габриэле Кляйн. Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода. — М.: Context. Diana Vishneva & Individuum, 2021.

[xiii] На базе своего спектакля «Kontakthof» Пина Бауш реализовала два театральных проекта — «Kontakthof mit Damen und Herren ab 65» (2000) и «Kontakthof mit Teenagern ab 14» (2008). В обоих случаях хореографический текст «Kontakthof» не претерпел никаких изменений.

[xiv] В 1994 году в служебной курилке Эрмитажа я разговаривал с Анной Киссельгоф, могущественной тогда балетной критикессой «Нью-Йорк таймс». Она не могла понять, почему в России предпочитают длинные многоактные балеты: дескать, ей за одну цену в один вечер показывают три балета, а нам — один. Вот тогда я впервые задумался: зачем в «Легенде о любви» (как и в «Спартаке») три совершенно одинаковых акта?

[xv] Сьюзен Зонтаг. О стиле. В сборнике: Сьюзен Зонтаг. «Против интерпретации» и другие эссе. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 29.

[xvi] В выдающемся тексте о финале эпохи Франка Касторфа в берлинском театре Фольксбюне Ольга Федянина посетовала, что «современное декоративное восприятие» не умеет различать стиль и метод.

[xvii] В девяностые годы на петербургской Театральной площади рядом с Мариинским театром была конечная остановка автобуса № 3, там всегда стоял грязный желтый «Икарус», в салоне которого в ожидании отправления курили коломенские гопники; на автобусе было написано «Т-3». Сергей Вихарев, ежедневно проходящий в театр мимо «Икаруса», как-то спросил меня, что означает Т-3, я ответил: «Такси-автобус» (так тогда назывались коммерческие маршруты — социальные почти не работали). «Так такси или автобус?» — переспросил Вихарев.

[xviii] Bühnenweihfestspiel (Торжественная сценическая мистерия в трех актах) — полное название музыкальной драмы Рихарда Вагнера «Парсифаль».

[xix] Как подсказывает второй мой умный и очень строгий бывший студент, об этом упоминает Мартин Гек в книге «Рихард Вагнер. Жизнь. Творчество. Интерпретации» (М.: Культурная революция, 2017).

[xx] COLTA.RU. МЖ. Премьеры в Гааге и танец времен новой этики.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202473949 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202471424 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202473230 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202477414 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202477298 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202479064 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202479896 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202486198 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202484690 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202467518 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials