Искусство

ИскусствоВоображать технологически

Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

2 февраля 202217627 Алексей Бродович на фоне своей афиши для «Банального бала». 1924

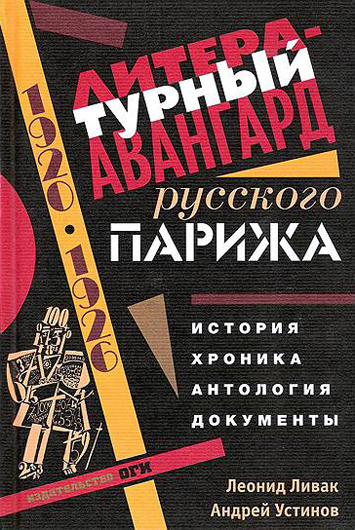

Алексей Бродович на фоне своей афиши для «Банального бала». 1924 Разговор об этой книге хочется начать с главного: она рвет шаблон. В клочья!

Литература русского зарубежья свободно изучается в России уже четверть века. Сделано — без преувеличения — очень много, да и с советского времени остались неплохие заделы. Предстоит сделать тоже очень много, но… Казалось, что общую картину литературы и литпроцесса зарубежья мы — не специалисты, а любознательные читатели — уже представляем себе адекватно. Книга Леонида Ливака и Андрея Устинова рушит эту иллюзию.

«Эмиграция» и «авангард». Две вещи несовместные? Вы думаете? Не то что «думаю» — до недавнего времени был практически уверен. Известно, что авангардистская литература процветала в Советской России, особенно в Москве, где находила заинтересованного читателя в разных слоях и сферах, включая некоторые правящие. Плюс в Германии, в недолгий период «русского Берлина», где советское полпредство и торгпредство сосуществовали с объединениями монархистов и рестораном «Медведь» (или как он там? вспоминаем «Конвейер смерти», сцену с Астанговым!), где также выходила «сменовеховская» газета «Накануне» и был Дом искусств, в котором все смешалось.

Но Париж? Париж — центр эмиграции, «белой» не только политически, но и литературно. Средоточие если не комически замшелых «ревнителей» (это скорее София, Бухарест или Нови-Сад), то, во всяком случае, строгих консерваторов в области эстетики, ревнителей устоев: Бунин, Куприн, Шмелев, Зайцев, Алданов и «пять эсеров» из редакции «Современных записок». Если модерн, то самые старшие из старших символистов — Мережковский, Гиппиус, Бальмонт. Отношение младших — Ходасевича, Георгия Иванова, Адамовича — к авангарду явно не теплее. И вообще известно (ах, опять это слово!), что Париж стал центром литературы русской эмиграции с 1924 года, на смену Берлину. Хотя в таком случае не вполне понятно, чем три с лишним года заполняли свои страницы толстые книжки «Современных записок».

© ОГИ

© ОГИКартина сложилась не сама собой — ее складывали с обеих сторон, причем сознательно. Спору нет, «авангард» в то время ассоциировался если не прямо с большевизмом, то, во всяком случае, с симпатией к «советскому эксперименту», подробности которого знали пока немногие. Так было по обе стороны баррикады — только сама баррикада еще не была построена. Или не была достроена. Или не во всех сферах. В искусстве — нет. И это не устраивало людей по обе стороны. Чем дальше — тем больше.

Задним числом картину литературной жизни и литературного процесса русского зарубежья моделировали тоже по обе стороны.

С советской стороны все было просто. «Настоящая литература» осталась в России, даже если не все ее представители прожили долго и умерли своей смертью. В эмиграции — отсутствие жизни, господство памяти о прошлом, ностальгия «осколков разбитого вдребезги», «Москва золотоглавая, аромат пирогов», болото, умирание. Талантливые художники, совершив историческую ошибку, мучительно переживают кризис. Многие раскаиваются, некоторые возвращаются. Нераскаявшиеся и невернувшиеся гниют заживо. Талантливой молодежи нет. Новых явлений нет. Какой тут авангард? Самый авангардный поэт — Марина Цветаева. Что с ней сделала эмиграция?! (И лучше без лишних подробностей о ее судьбе после возвращения.)

Ман Рэй. Фотопортрет Михаила Ларионова. 1922-1923

Ман Рэй. Фотопортрет Михаила Ларионова. 1922-1923В эмиграции тоже все было просто, но в двух вариантах. Первый. В Советах — попрание святынь и царство богомерзкого авангарда: «я бумажка на клозете», как причудливо цитировал Шершеневича Бунин. В эмиграции — здоровые силы, сохранившие традиции русской культуры и духовности, наследие великой классической литературы, к которому наиболее отважные добавляют Анненского и Блока. Молодежи свойственны поиски и влечение к современности, но ее здоровое большинство следует за хорошими учителями. Тех, кто хорошо себя ведет, печатают в «Современных записках»; желающих порезвиться — в «Числах». После Второй мировой версия канонизируется Адамовичем и Глебом Струве. Второй вариант: «настоящая литература» осталась в России, эмиграция загнивает… нет, это не советская критика — это «Воля России». Авангард за рубежом если и есть, то умеренный (Цветаева) и особой поддержки не находит. Эту версию канонизирует Слоним в англоязычной «Современной русской литературе».

О чем же тогда книга Ливака и Устинова почти в тысячу страниц? Не лучше ли назвать ее «То, чего не было»?! Нет, она как раз о том, что было, но чего мы не знали. Или знали очень фрагментарно. Или не придавали этому значения. Она полностью опрокидывает миф об отсутствии авангарда (причем не только художественного, но и литературного) в русском зарубежье — или о его безнадежно маргинальном положении и полной незначительности. Авангард в русском зарубежье БЫЛ: «Гатарапак», «Палата поэтов», «Через», Союз русских художников во Франции. Только вот «до 1924 г. литературная жизнь молодых (русских. — В.М.) парижан имела три характерные особенности: 1) отсутствие антисоветских настроений в среде организаторов и участников артистических группировок; 2) ярко выраженная в этой же среде популярность советского авангарда в литературе (футуризм) и изобразительном искусстве (конструктивизм); 3) близкие связи с французским дадаистическим движением» (с. 16).

Виктор Барт, Сергей Ромов, Константин Терешкович. Начало группы «Через». 1923

Виктор Барт, Сергей Ромов, Константин Терешкович. Начало группы «Через». 1923 «Серьезное исследовательское внимание к “героическим временам” литературной жизни русского Парижа, — пишет Ливак в разделе «История», — способно внести наконец существенные поправки в общепринятый взгляд на литературный процесс 1920-х гг., согласно которому зарубежная русская словесность отгораживалась от радикального художественного эксперимента советской метрополии стеной эстетического консерватизма» (с. 15). Собственно, об этом и книга.

Еще она опрокидывает миф о сравнительно малой литературной значимости «русского Парижа» в сравнении с «русским Берлином» в 1921—1923 гг. Две столицы здесь не противопоставлены друг другу и даже не сопоставлены, а объединены. Причем не искусственно, а через деятельность одних и тех же людей.

Кто эти люди? И как у авторов обстоит дело с доказательной базой?

С этим как раз дело обстоит отлично, потому что три четверти книги составляют тексты ее героев. 500 страниц — стихи и экспериментальная проза десяти авторов: Валентина Парнаха, Сергея Шаршуна, Марка Талова, Георгия Евангулова, Александра Гингера, Довида Кнута, Бориса Божнева, Бориса Поплавского, Ильи Зданевича и Владимира Свешникова (Кемецкого). Часть текстов переиздавалась, но именно собранные вместе, они представляют впечатляющую картину. Не берусь судить о художественных «достоинствах» и «недостатках» — не мое дело; огромная радость, что есть возможность все это прочитать. Еще 250 страниц — манифесты, статьи, письма, а также репринтное воспроизведение всех четырех номеров редчайшего журнала «Удар» Сергея Ромова — единственного полного комплекта из собрания Н.И. Харджиева. Такого русского зарубежья мы еще не знали. Да и такого русского авангарда, пожалуй, тоже.

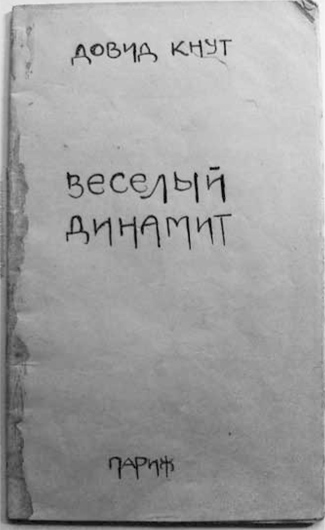

Обложка рукописного сборника Довида Кнута. 1923

Обложка рукописного сборника Довида Кнута. 1923Исчерпать в краткой рецензии богатейшее содержание книги немыслимо — о ней надо говорить много и долго. Огорчает лишь отсутствие именного указателя — но тогда, возможно, пришлось бы делать двухтомник. Среди достоинств отмечу богатейший иллюстративный ряд — подарок для исследователя, источник бессонницы для коллекционера — и вообще отличное оформление всего тома, который должен быть в библиотеке каждого любителя русской поэзии, не только авангарда. Покажется, что он дорого стоит, — не пообедайте несколько дней. Покажется, что некуда ставить, — выбросьте с полки книги соответствующей толщины. Не прогадаете!

Леонид Ливак, Андрей Устинов. Литературный авангард русского Парижа. 1920—1926. История. Хроника. Антология. Документы. — М.: ОГИ, 2014. 992 с.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

2 февраля 202217627 Общество

ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги

1 февраля 202244170 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература Молодая Россия

Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова

31 января 20223288 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыка Кино

КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат

27 января 202218853 Современная музыка

Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»

27 января 202217316 Молодая Россия

Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой

27 января 20223305 Литература

Литература Общество

Общество