Искусство

ИскусствоВоображать технологически

Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

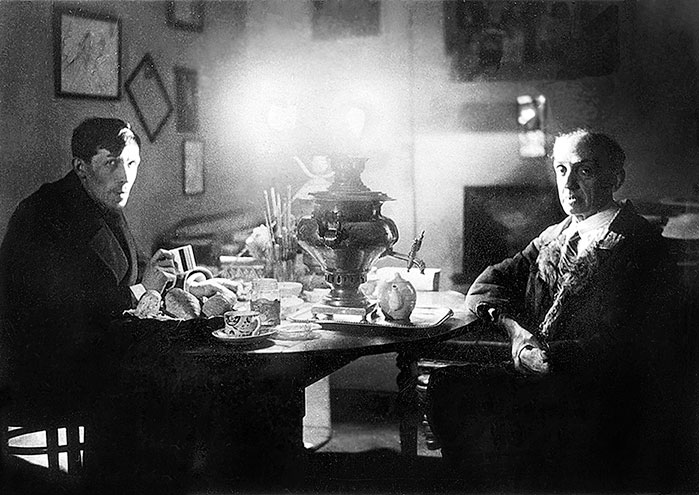

2 февраля 202217649 Ю.Юркун и М.Кузмин. Ленинград, ул. Рылеева, середина 30-х гг.

Ю.Юркун и М.Кузмин. Ленинград, ул. Рылеева, середина 30-х гг.Трудно удержаться от цитат из стихотворений Кузмина в рецензии на книгу, ему посвященную. Да и надо ли, если, как пишет во вступлении к своей книге Павел Дмитриев, в основе ее — «эстетическое удивление и восхищение творчеством Михаила Алексеевича Кузмина». Автор этих строк вполне разделяет интенцию исследователя жизни и творчества Кузмина. Поэтому в начале рецензии на его книгу у меня невольно вырывается кузминское:

Вопрос «с чего начать?», на самом деле, важен для рецензируемой книги и ее автора.

Книга Дмитриева — не только итог в истории изучения жизни и творчества Кузмина в русской филологии. Это одновременно важный этап кузминоведческой био- и библиографии ее автора и русской филологии [1]. Дело в том, что русскому кузминоведению на момент выхода книги (декабрь 2016 г.) исполнилось четверть века (плюс полтора года, если уж совсем точно). Дату я склонна исчислять от мая 1990 года — от первой отечественной конференции, посвященной Кузмину, и выхода к ее началу специального сборника [2]. Тогда впервые русскому читателю открылось головокружительно новое о Кузмине: архивные материалы (в том числе о «круге Кузмина»), публикации стихов и прозы, биографические материалы, исследования творчества писателя.

Потом последовали научно откомментированные издания стихов и прозы Кузмина, публикации его дневников — открытие за открытием. Назову эту эпоху «золотым веком русского кузминоведения». А если так (а это действительно так), то в лице Дмитриева и его книги мы имеем —

Конечно, я прибегла к аналогии, наложив парадигму описания истории русской культуры на частную проблему/ветвь филологии; тем не менее эта аналогия с эпитетами, которыми метафорически описываются эпохи, помогает ретроспекции того, что сделано в «кузминоведении», и пониманию, каковы на этом фоне достоинства новой книги о Кузмине.

По словам Дмитриева, «Серебряный век всегда будет в качестве своего образца держать в памяти золотой век». Вот и его книга держит в памяти «золотой век русского кузминоведения» (1990-е годы). Аналогия, однако, не должна заходить слишком далеко, так как экспериментаторские черты модернистской поэтики Серебряного века несвойственны книге Дмитриева [3]. Ее композиция ясна и прекрасна, подобна трехчастной музыкальной форме:

1-я часть (так сказать, главная партия) — «Заметки на полях комментариев»: здесь представлены статьи с открытиями и исследованиями текстов Кузмина;

2-я часть (условно можно сказать, что она контрастна первой) — «Рецензии и обзоры», завершающаяся своего рода кодой — «Заметками о текстологии М. Кузмина» (одной из важных, методологически ценных частей книги);

3-я часть — «Публикации» (похожа на разработку, как в сонатной форме) — не только объединяет, резюмирует темы первых двух частей, но и демонстрирует мастерство Дмитриева-первооткрывателя.

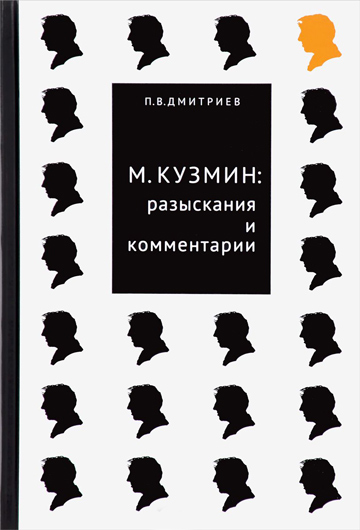

© Реноме, 2016

© Реноме, 2016От книг о Кузмине во втором десятилетии XXI века нельзя ждать той острой новизны, которой отмечен «золотой век кузминоведения». Теперь исследования направлены на частности, на те подробности, которые оказались упущены, когда взахлеб печаталось и читалось новое или до той поры недоступное. Книга «разысканий» о Кузмине ценна и пристальным взглядом автора на подробности, и точечно выверенной фактографией, и открытиями, ведущими вглубь текстов и творческого сознания Кузмина, к пониманию которого помогают приблизиться «разыскания» Дмитриева, начатые им еще в эпоху «золотого века кузминоведения». Некоторые работы из разделов «Заметки на полях комментариев» и «Рецензии и обзоры» как раз такие — принадлежащие сразу двум периодам кузминоведения: наиболее ранние работы из вошедших в книгу были опубликованы в 1993 году. Теперь открытия 1990-х гг. отшлифованы и выверены, снабжены новыми ссылками и примечаниями, дополнениями. Так автор книги становится для нас «вожатым» не только в художественном мире Кузмина, но и в филологической истории изучения этого писателя.

Посмотрим, например, как это происходит в статье «Прогулки Гуля. От замысла к постановке» (с. 361—390 наст. изд.). Это одна из самых серьезных и объемных работ в книге. Она посвящена загадочной «дикой вещи» Кузмина (по его собственному признанию). Описание истории текста и его обоснование были предприняты Дмитриевым еще в 1995 году. В книге тексту пьесы предшествует вступительная статья (публикуется впервые) с анализом биографического контекста произведения («раковский период» — т.е. время романа с Л.Л. Раковым) и его жанрово-содержательных связей с немецким экспрессионизмом и собственной творческой эволюцией Кузмина, например, с таким его необычным по композиции произведением, как «Лесок» (1921). Причем именно жанровые искания, по мысли Дмитриева, оказались важнее для Кузмина, уведя его замысел от непосредственных любовных впечатлений того периода к творческому прорыву в новую форму, которую он интуитивно нащупывал, называя «Прогулки Гуля» то «пьесой», то «драмой». Окончательный подзаголовок — «Ассоциативная поэма в театрально-музыкальной форме (Театрально-музыкальная сюита в 15 эпизодах)». Дмитриев высказывает догадку о, так сказать, писательском режиме Кузмина, в основе которого «мог находиться онирический опыт» (с. 374 наст. изд.). При этом автор настолько чуток к тексту, что воссоздает «механизм» записывания Кузминым своих произведений на бумагу. Для разгадывания ассоциативной причудливости «Прогулок Гуля» во вступлении к публикации текста пьесы Дмитриев дает ключ, комментируя каждое из пятнадцати пояснений, написанных Кузминым. Работа, проделанная Дмитриевым-комментатором (в частности, найденные им сквозные мотивы и образы пьесы), приводит к тому, что

Я описала свой филологический восторг от чтения только одной работы Дмитриева в его книге. Но то же уважение к тому, как исследователь бережно обращается с текстом Кузмина — поэтическим, прозаическим, музыкальным, с судьбой этого текста (научной и читательской), сквозит во всей книге.

Продолжу цитату из книги «М. Кузмин: разыскания и комментарии», потому что в ней заключено научное кредо автора: «...даже если речь идет буквально об одном только слове, этот частный филологический аспект при исследовании укрупняется иногда до размеров значительной художественной проблемы» (с. 8 наст. изд.).

Посмотрим, как этот принцип воплощен в книге Дмитриева. Выделю две работы. Не скрою, что буду говорить о моих самых любимых статьях.

Одна из них — «Олень Изольды». Здесь как раз идет речь «об одном только слове», внимание к которому вырастает в филологическую проблему. Это слово — «Комельский».

Вслед за Г.Г. Шмаковым и М.Л. Гаспаровым Дмитриев берется за прояснение смысла слова в первой строке стихотворения Кузмина:

Олень Комельский, сотник благочестный,

Улусам лень казать ледяный рог,

Но свет зеленоватый зорь полночных

В своих зрачках ты и теперь сберег.

На основе записи Кузмина в дневнике от 17 февраля 1926 года исследователь приходит к предположению, что стихотворение написано под впечатлением разговора с Корнилием Покровским. А редкое прилагательное «Комельский» содержится в названии Корнилиево-Комельского монастыря. Таким образом, имя Корнилия Покровского и ассоциативный ряд, вызванный им, становятся ключом к пониманию стихотворения. Помимо текстологического и филологического анализа стихотворения Дмитриев высказал предположение, что Анна Радлова имела отношение к словам из этого стихотворения «Любовь и честь — они смертельны», высеченным впоследствии на надгробном памятнике Корнилию Павловичу Покровскому. Исследование, выявившее адресата стихотворения, слова из которого послужили ему же эпитафией, стало причиной моего пристального внимания несколько лет назад к братьям Покровским; у Кузмина сказано о них:

Умели пасть подрубленными братья...

И вот в архиве Анны и Сергея Радловых нашлось подтверждение проницательной догадке Дмитриева: Радлова действительно сама выбрала слова из стихотворения «Олень Изольды» для надписи на могильном камне Покровского.

Таким образом, текстологическое исследование и работа над биографическими материалами Дмитриева дали в свое время импульс другому филологическому исследованию. Предположу, что таким свойством обладают и другие работы, включенные в книгу: ждут своего часа, чтобы стать истоком чьей-то новой работы о Кузмине.

Еще одно исследование Дмитриева важно и поучительно с точки зрения анализа архивного материала, когда уже не слово, а листок, выпавший из тетради, может быть восстановлен на том самом месте, где благодаря знанию публикатора о времени и контексте он может обрести, казалось бы, утраченные связи и смысл.

Я имею в виду большую публикацию «Вокруг юбилейного собрания сочинений Гете. Переписка М.А. Кузмина и С.В. Шервинского (1929—1930)». При этом нужно держать в памяти, что существует еще один архивный массив на эту тему с теми же действующими лицами, а именно опубликованная в 1993 году переписка А.Г. Габричевского и Кузмина. Напечатанная в книге переписка по тому же поводу Кузмина с С.В. Шервинским дополняет ту раннюю, из другого архива. Дело в том, что в сюжете с пересечениями архивов (еще раз: переписки Кузмина с Габричевским, опубликованной в 1993 году Т.А. Лыковой и О.В. Северцевой, и переписки Кузмина с Шервинским в настоящем издании) имеется ответвление. Это история с пропавшим листком со списком замечаний Шервинского, о которых упоминает Габричевский [4], но которые отсутствуют в публикации 1993 года. Дмитриев нашел этот листок! Он находился, по его предположению, среди части архива Кузмина, то ли не изъятой при обыске в ночь на 14 сентября 1930 года, то ли выпавшей на лестнице из мешка энкавэдэшников и подобранной дворником при конфискации вещей Юрия Юркуна в 1938 году. Далее этот листок наряду с другими документами оказался в архиве подруги Юркуна Ольги Гильдебрандт-Арбениной — и вот содержавшиеся на нем замечания Шервинского опубликованы в книге!

Так через «детали» («Остались одни детали», — сказал, по преданию, Кузмин перед смертью: эти слова приводятся в главе «От автора» в начале книги) — те детали, которые только и остались на долю кузминоведения серебряного века, — проступают те «значительные художественные проблемы», осмыслению которых посвящена книга Дмитриева.

А теперь о наименьшей из деталей — о кузминской «точке»:

— хотя внимательный читатель, держа в руках книгу Дмитриева, заметит на корешке золотую точку. Это одна из «деталей» с изяществом оформленного тома. Золотая точка — отнюдь не клякса — на сей раз не по Кузмину, а, хочется думать, по Набокову [5], поставил эту точку Дмитриев. Ведь в кузминоведении и у Павла Дмитриева еще «остались детали»?..

П.В. Дмитриев. М. Кузмин: разыскания и комментарии. — СПб.: Реноме, 2016. 552 с.

[1] Следует напомнить, что П.В. Дмитриев в 2012 г. организовал под эгидой Пушкинского Дома конференцию к 140-летию со дня рождения М.А. Кузмина, вторую у нас в стране после легендарной конференции 1990 г. Конференция сопровождалась выходом в свет к ее открытию книги «Приношение Кузмину» (СПб.: Издательство Тимофея Макарова, 2012) и увенчалась итоговым шестисотстраничным сборником «Михаил Кузмин. Литературная судьба и художественная среда» (под ред. П.В. Дмитриева и А.В. Лаврова; ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. — СПб.: Реноме, 2015).

[2] Михаил Кузмин и русская культура XX века: тезисы и материалы конференции 15—17 мая 1990 г. / Ред. и сост. Г.А. Морева. — Л., 1990.

[3] Хотя как сказать. Дмитриев продолжает лингвистическую фронду редакции журнала «Аполлон», выразившуюся в неприятии суффикса «-ирова». Но в современном тексте это выглядит, скорее, как стилизация под любезную сердцу автора аполлоновскую эстетику, создавая для читателя эффект погружения в эпоху, медиатором которой выступает автор книги. Вот несколько примеров авторского идиостиля: «Кузмин прямо и косвенно цитует» (с. 84); «записи Лидии Ивановой, которую цитуют, по крайней мере, четыре автора» (с. 123); «после процитованного письма Брюсову» (с. 46); «несколько раз процитовано» (с. 48). См. также: Дмитриев П.В. Литературно-художественный ежемесячник «Аполлон» (1909—1918) как русский национальный проект // Аполлоновский сборник / Под ред. П.В. Дмитриева. — СПб.: Реноме, 2015. С. 112.

[4] А.Г. Габричевский — М.А. Кузмину (после 4 февраля 1930 г.): «Я прилагаю при сем (изложенные Шервинским) соображения <…>» (Переписка А.Г. Габричевского и М.А. Кузмина... // Литературное обозрение. 1993. № 12. С. 64).

[5] «...там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы...» — и далее по тексту знаменитой концовки «Дара».

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

2 февраля 202217649 Общество

ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги

1 февраля 202244227 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература Молодая Россия

Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова

31 января 20223307 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыка Кино

КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат

27 января 202218869 Современная музыка

Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»

27 января 202217342 Молодая Россия

Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой

27 января 20223313 Литература

Литература Общество

Общество