Искусство

ИскусствоТяжба о пенсии

Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

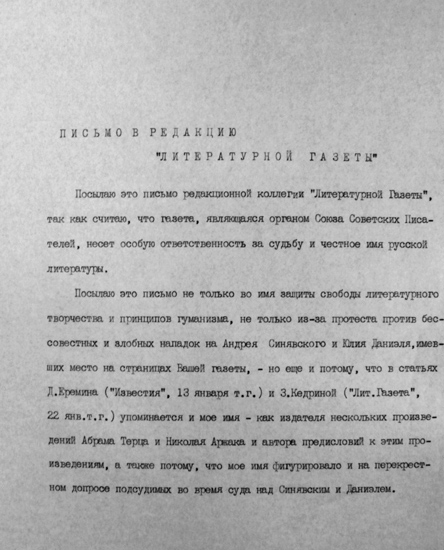

16 февраля 202217875 А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль в зале суда, февраль 1966 года

А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль в зале суда, февраль 1966 годаПятьдесят лет назад, а точнее, через неделю после суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем (10—14 февраля 1966 г.) американский издатель, поэт и критик Борис Филиппов (1905—1991) написал письмо в редакцию «Литературной газеты» [1], в котором выразил реакцию эмиграции на приговор писателям, печатавшим свои сочинения на Западе под псевдонимами. Неизвестно, было ли это письмо отправлено, но его текст сохранился в архиве Филиппова в Йельском университете. К февралю 1966 года в вашингтонском издательстве Inter-Language Literary Associates («Международное литературное содружество»), ключевую роль в котором играл Филиппов, вышли роман Абрама Терца «Любимов» (1966) и три книги Николая Аржака: «Руки. Человек из МИНАПа» (1963), «Искупление» (1964) и «Говорит Москва» (1966). Как и большинство эмигрантов, Филиппов пристально следил за делом Синявского и Даниэля (хотя до последнего момента и не верил, что Николай Аржак — это Юлий Даниэль) и был в курсе главных публикаций, освещавших процесс как на Западе, так и в советской прессе. Письмо Филиппова в «Литературную газету» являлось ответом на статьи Дмитрия Еремина «Перевертыши» («Известия», 13 января 1966 г.) и Зои Кедриной «Наследники Смердякова» («Литературная газета», 22 января 1966 г.), в которых цитируются его предисловия к книгам Терца и Аржака.

Негодуя по поводу жестокой расправы над писателями и отнюдь не лестных высказываний в собственный адрес, 25 января 1966 года Филиппов писал своему ближайшему партнеру по издательской деятельности Глебу Струве: «Статьи в “Известиях” и “Литературной газете” <...> сильно укрепят наше положение в смысле программы издательства» [2]. Но, как и год назад, после суда над Иосифом Бродским, чью первую книгу стихов они выпустили весной 1965 года, Филиппов не мог не задуматься о последствиях своих планов для находившихся под арестом писателей. Следующей книгой в плане издательства должны были стать «Мысли врасплох» Терца, о которых в том же письме Струве Филиппов писал:

«…не кажется ли Вам, что сейчас мы можем сильно повредить “Терцу” и “Аржаку”, если издадим новую книжку Абрама Терца? Дело в том, что сейчас их обвиняют не только в “государственном” преступлении, выразившемся в передаче своих рукописей на Запад и в “клевете” на СССР, но и в растлении, порнографии и пр. Думаю, что для Запада вполне приемлемые места “Мыслей врасплох” могут быть объявлены в СССР грязной порнографией, а появление новой книги в разгар травли и процесса может быть очень использовано советскими гонителями писателей. <…> Я всегда был сторонником того мнения, что публикация ЗДЕСЬ скорее полезна, но характер статей о Синявском и Даниеле [sic!] сейчас заставляет меня проявлять максимальную осторожность...» [3]

Заручившись поддержкой Струве, Филиппов, как и в случае с книгой Бродского, принял решение в пользу публикации, и «Мысли врасплох» вскоре появились на свет (правда, под маркой другого издательства: «И.Г. Раузен», 1966); в том же году в издательстве Филиппова вышел сборник «Фантастический мир Абрама Терца». Как если бы эмиграция и метрополия представляли собой «два соединяющихся сосуда: чем выше давление в одном из них, тем выше уровень в другом» (Александр Генис), суд над Синявским и Даниэлем лишь повысил популярность их книг на Западе, причем не только среди эмигрантов, о чем Филиппов сообщал Струве 13 февраля 1966 года, за день до оглашения приговора:

«Правда, сейчас книги Терца и Аржака расходятся с быстротой молнии. Статьи в “Известиях” и “Лит. Газете” сделали нам большую рекламу, и сейчас множество советских сотрудников посольства, Объединенных Наций и др. рыскают по Нью-Йорку и Вашингтону и покупают Терца, Аржака, наши издания, даже мои книжки (“белогвардеец” явно их заинтересовал)» [4].

Начиная с 1959 года большинство сочинений Абрама Терца и Николая Аржака сначала выходило в Париже в польском издательстве «Культура», главным редактором которого был Ежи Гедройц, получавший рукописи по своим каналам и державший настоящие имена авторов в строгом секрете. Но не он, а «белоэмигрант» Филиппов «заинтересовал» авторов статей о Синявском и Даниэле в «Известиях» и «Литературной газете». Если в середине 1950-х и первой половине 1960-х годов в глазах советского литературного истеблишмента одной из наиболее одиозных фигур русской эмиграции был Глеб Струве («это такие, как он, — писал о нем Николай Грибачев, — в свое время вырезали языки у красноармейцев, снимали полосами кожу со спины и посыпали раны солью») [5], то после суда над Синявским и Даниэлем не менее одиозной фигурой в Советском Союзе стал Филиппов.

В письме в редакцию «Литературной газеты» Филиппов, в сущности, пользуется тем же языком, что и его идеологические оппоненты. Ограничимся статьей Еремина «Перевертыши»: если сочинения Терца и Аржака — «антисоветские пасквили», то Филиппов считает «пасквилями» сочинения самого Еремина и Кедриной; если Терц — «так называемый литератор», то для Филиппова суд над писателями — «так называемый советский суд»; если «внутренние эмигранты» Терц и Аржак «замкнулись в своем прогнившем мирке», то не их произведения, а литература «классово и партийно выдержанная», как пишет Филиппов, «всегда отдает тухлятиной»; если в статье Еремина «речь идет об отщепенцах, поступивших на службу к самым оголтелым, самым разнузданным врагам коммунизма», то в глазах Филиппова именно Еремин и Кедрина предстают «оголтелыми догматиками-ортодоксами»; «черная рать антисоветчиков» превращается в «улюлюкающих и завывающих под взмах дирижерской палочки ЦК всепокорнейших литераторов и подхалимствующих представителей пресловутой советской общественности» и так далее [6]. Название статьи Еремина «Перевертыши» оказывается поистине «говорящим», вскрывая не только идеологические различия, но и стилистические сходства между советским и антисоветским пафосом двух документов, отраженных друг в друге, как в зеркале. Дело Синявского и Даниэля на время осложнило процесс издания новых рукописей из Советского Союза на Западе, но оно привнесло и новую динамику в отношения между эмиграцией и метрополией, впервые за полвека перенеся акцент с идеологии на стиль. Письмо Филиппова в «Литературную газету» — один из итоговых документов старой эпохи, конец которой ознаменовался судом над Синявским-Терцем и Даниэлем-Аржаком и их «стилистическими разногласиями с властью», о которых говорил Синявский уже в начале 1980-х годов.

Яков Клоц

* * *

Посылаю это письмо редакционной коллегии «Литературной газеты», так как считаю, что газета, являющаяся органом Союза Советских Писателей, несет особую ответственность за судьбу и честное имя русской литературы.

Посылаю это письмо не только во имя защиты свободы литературного творчества и принципов гуманизма, не только из-за протеста против бессовестных и злобных нападок на Андрея Синявского и Юлия Даниэля, имевших место на страницах Вашей газеты, — но еще и потому, что в статьях Д. Еремина («Известия», 13 января т<екущего> г<ода>) и З. Кедриной («Лит. Газета», 22 янв<аря> т<екущего> г<ода>) упоминается и мое имя — как издателя нескольких произведений Абрама Терца и Николая Аржака и автора предисловий к этим произведениям, а также потому, что мое имя фигурировало и на перекрестном допросе подсудимых во время суда над Синявским и Даниэлем [7].

Борис Филиппов

Борис ФилипповЯ не надеюсь, что Вы опубликуете мое письмо на страницах Вашей газеты. Судьба Синявского и Даниэля не допускает возможности такого оптимизма. Но в том мало вероятном случае, если Вы все-таки опубликуете это письмо, я обращаюсь к Вам с просьбой напечатать его полностью, без каких бы то ни было тенденциозных урезок и искажений, как это было сделано в Вашей печати с извращенными цитатами из Терца и Аржака.

Начну с того, что произведения Терца и Аржака были изданы мною исключительно из-за их литературной ценности. И вся редакционно-издательская деятельность нашей небольшой группы литераторов и литературоведов русского Зарубежья, участником которой я являюсь, преследует только литературные цели [8]. Имена Достоевского, Бориса Зайцева, Пастернака, Клюева, Мандельштама, Ахматовой, Ольги Форш, Заболоцкого и ряд других лучше всего говорят об этом [9]. Нами издаются те авторы, которые не находят места в советской издательской практике или представлены в советских изданиях крайне неполно, односторонне, необъективно. Нашу деятельность можно расценивать как угодно, но никак нельзя назвать тенденциозной (мы, например, в угоду нашим политическим симпатиям и антипатиям отнюдь не исключаем из наших изданий такие произведения, как воспевающие Ленина стихи Клюева или стихи Пастернака и Заболоцкого, посвященные Сталину) [10].

Сейчас, когда уже свершилось очередное издевательство над правосудием, когда уже осуждены А. Синявский и Ю. Даниэль, особенно преступно-безответственными видятся такие статьи, как пасквили Д. Еремина и З. Кедриной. В государствах, в которых право не является покорной служанкой самодержавной партии, суд, как правило, отказывается от дальнейшего рассмотрения дела, если в прессе до суда или во время самого процесса публикуются подобные статьи: такие выступления в печати в свободных государствах рассматриваются как абсолютно недопустимое давление на совесть присяжных заседателей.

В статьях Д. Еремина и З. Кедриной сразу же бросается в глаза совершенная их бессовестность. В частности, цитируя высказывания героев произведений Аржака и Терца, Еремин и Кедрина бесстыдно приписывают эти высказывания самим авторам. Так, например, слова графомана, от имени которого ведется рассказ «Графоманы» (о ненависти этого графомана к Чехову), приписываются самому Терцу [11]. И такая же шулерская передержка во всех цитатах Еремина и Кедриной. Идя по этому пути, можно легко приписать Ленину антисоветские высказывания — Ленин нередко цитировал своих противников.

Первая страница машинописи Бориса Филиппова

Первая страница машинописи Бориса ФилипповаА. Терц и Н. Аржак — талантливые мастера гротеска. Стремясь к предельной выразительности, художники слова, кисти, резца, а особенно сатирики, постоянно прибегают к гиперболизму, к фантастике, к изображению уродств жизни. Но ни в дореволюционной России, несмотря на ее крутую (как тогда казалось) цензуру, ни в странах некоммунистического Запада никому и в голову не пришло бы привлекать к ответственности и травить в печати сатириков за их гротескное изображение действительности. А Н. Аржак и А. Терц и на Западе писали бы, конечно, в той же манере трагедийно-сатирического гротеска, ибо, как ни современны они по форме и содержанию, их влечет больше к изображению исконного, вечного, общечеловеческого, чем к обличению сегодняшнего и местного. На Западе не пришло бы никому в голову и осудить писателей за опубликование ими их произведений не на родине. Только в гитлеровской Германии и в странах коммунистической диктатуры судят и казнят неблагонравных литераторов.

Синявского осудили на 7, а Даниэля на 5 лет каторжных работ, именуемых исправительно-трудовыми колониями. Осудили за то, что они писали сатирические произведения. Они не призывали ни к борьбе с существующим режимом, ни к его революционному свержению. Их не только судил так называемый советский суд — их уже заранее осудили улюлюкающие и завывающие под взмах дирижерской палочки ЦК всепокорнейшие литераторы и подхалимствующие представители пресловутой советской общественности. Такого позора не знала царская Россия, отнюдь не являвшаяся идеальной страной свободы и народоправства. Вспомним хотя бы Горького. Он не только постоянно призывал — в литературных произведениях и в общественных выступлениях — к революционному свержению тогдашнего режима; он напирал и распространял в 1901 году листовку, призывающую к свержению монархии; он помогал в устройстве подпольной революционной типографии, собирал деньги на противоправительственные начинания революционных партий. И что же? За все это его только административно выслали — притом на короткий срок — из Нижнего Новгорода. Не запретили ему публиковать его книги, не запретили участвовать во всей тогдашней прессе, не запретили театрам ставить его пьесы. И все-таки Ленин яростно возмущался: «Европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло <...> в свободном слове, самодержавное правительство высылает без суда и следствия из его родного города...» (Соч., т. 5, 1946, стр. 295). Не было, кажется, органа печати, кроме ничтожного числа жалких черносотенных листков, в котором не клеймили бы «царских сатрапов» за высылку Горького [12]. Царский строй пал. Его свергли — и должны были свергнуть — во имя социалистической справедливости, во имя полного раскрепощения человека, во имя свободы. Но в Октябре 1917 года власть захватили такие самодержцы, по сравнению с которыми царское самодержавие кажется эпохой необузданной свободы... Поэт-свободолюбец, поэт-революционер писал тогда:

Не в первый раз, мечтая о свободе,

Мы строим новую тюрьму... [13]

И вот теперь, после криков и клятв о том, что сталинские расправы никогда больше не повторятся, что к недавнему прошлому нет возврата, снова комедия суда — и каторжные приговоры Синявскому и Даниэлю за их сатирические рассказы...

В том-то и беда советской литературной управы благочиния, что она хорошо понимает: великая литература всегда и везде была оппозиционной, по меньшей мере — критически настроенной по отношению к существующим формам жизни. Литература же полезная и желанная с точки зрения властей предержащих, классово и партийно выдержанная всегда отдает тухлятиной и до гениальности бездарна — будь то Фаддей Булгарин или Константин Симонов, Н. Греч или В. Кочетов. Понимать-то управа благочиния понимает, но сделать ничего не может: когда годы революционного взлета давно позади, удобнее и полезнее литературные манеры и традиции охранителей и одописцев, а не бунтарей и критиканов. Ведь главное для режима тоталитарного мещанства не талант и ум, а благонравие и послушание. И все-таки стыдно уважающему себя государству гноить на каторге Ювеналов и поощрять Ереминых.

Конечно, идейные противники режима — и дома, и за рубежом — всегда будут цитировать и по-своему истолковывать таких писателей, как Терц и Аржак. Делал это и я в своих предисловиях к их произведениям. Но ведь это отнюдь не доказательство противогосударственной деятельности самих Терца и Аржака. В целях идеологической борьбы с коммунизмом можно ведь использовать цитаты из такого верноподданнейшего писателя, как Михаил Шолохов. Коммунистическая же печать переосмысливает решительно все, что попадается ей под руку, вплоть до отдельных высказываний Папы Римского, препарируемых в направлении обличения гниющего, мол, на корню империалистического Запада. Литература — не таблица умножения и не катехизис, ее всякий читает по-своему, и осуждать реку за то, что в ней кто-то утопился, могут только оголтелые догматики-ортодоксы.

Разве не возврат к худшим временам сталинщины и позорная, грубо поставленная инсценировка, именуемая голосом советской общественности: люди, не читавшие ни строчки Аржака и Терца, обращались с письмами в редакции газет, требуя суровых кар писателям за их произведения, авторам писем совсем неизвестные... [14] Эти ретивые «общественники» вовсе при этом не махровые идиоты: они — подхалимы, но они такие же жертвы режима, как и осужденные на каторгу писатели. Писателей режим может искалечить физически, авторов подлых подхалимских писем в редакцию он искалечил нравственно.

И уже совсем гнусно было помещать погромные статьи о писателях, которым, если бы даже они не были арестованы, не дано права отвечать своим обвинителям в печати. Не могут ответить они им и сейчас. Если из прежнего, дореволюционного мертвого дома все-таки раздавались голоса протеста и возмущения, то из коммунистических исправительно-трудовых колоний не проникает на волю ничего: эпоха сейчас не самодержавная, а «прогрессивная»...

Говорят, лет триста-четыреста назад палач, срубивший головы, помнится, дюжине благородных дворян, сам получал дворянство. Сколько благородных писателей должны загубить Еремин и Кедрина, чтобы быть принятыми в круг советских партийцев? Или они уже выполнили норму?

Нестерпимо стыдно видеть, как глубоко погрязла в лицемерии, мракобесии, подхалимстве и доносительстве еще так недавно честнейшая и благороднейшая русская литература. Или снимите с вывески «Литературная», или откажитесь пожимать руки Ереминым, Кедриным и им подобным. Иного выхода нет. Для честных людей, по крайней мере.

(БОРИС ФИЛИППОВ)

Все-таки посылаю редакции — одновременно с этим письмом — наши издания: может статься, они каким-то чудом до Вас дойдут...

21 февраля 1966.

СПИСОК

Книг ILLA отправленных 17 февр<аля> 66 г. «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» (Москва) [15].

Публикация и примечания Якова Клоца

[1] Печатается с сохранением авторской орфографии и пунктуации по машинописи из фонда Бориса Филиппова (Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. Gen Mss 334. Box 4, Folder 129). Выражаю благодарность Габриэлю Суперфину и Анне Беспятых за помощь в подготовке публикации.

[2] Boris Filippov Papers. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. Gen Mss 334. Box 9, Folder 247.

[3] Там же. См. ответ Струве Филиппову 12 февраля 1966 г.: «Я не вижу оснований возражать против напечатания этой вещи в интересах Синявского» (там же; подчеркивание в оригинале).

[4] Там же.

[5] Советские журналисты о Г.П. Струве // «Русская мысль» (19 января 1956 г.).

[6] Статья Еремина цит. по сб.: «Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля». Сост. А. Гинзбург. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967. С. 88—94.

[7] В статье «Перевертыши», отзываясь о Синявском и Даниэле как о «внутренних эмигрантах», которые «замкнулись в своем прогнившем мирке», где «кипели их злобные страсти» и где «они макали перья в чернильницы с ядом», секретарь Московского отделения Союза писателей Дмитрий Еремин упомянул и «заокеанского покровителя перевертышей» Филиппова, который «напрасно <…> в предисловиях к книжонкам Терца и Аржака пытается выдать своих подопечных за “известных советских писателей” — таких нет в советской литературе!» («Белая книга», с. 93, 92). В статье «Наследники Смердякова» бывшая коллега Синявского по ИМЛИ Зоя Кедрина цитирует предисловие «белоэмигранта Б. Филиппова» к повести Абрама Терца «Любимов», выпущенной им в 1963 году, где «история заштатного города Любимова» сравнивается с историей «всего необъятного коммунистического мира, в первую очередь — коммунистического СССР. <...> Но это не “История города Глупова” Салтыкова-Щедрина <…>. “Любимов” Терца — современнее — и глубже». «Еще бы! — восклицает Кедрина. — Беззастенчивый похититель с чувством полной безнаказанности (в Вашингтоне не разберут, а разберут, так не осудят!) перемолол все, вместе взятое, сдобрил порцией наисовременнейшего западного модернизма, подперчил щепоткой ремизовщинки и, пропустив сквозь призму смердяковщины, подчинил требованиям своего заказчика и своей собственной разнузданной ненависти ко всему советскому» (там же, с. 114). В день оглашения приговора, 14 февраля 1966 г., о своем американском издателе говорили и сами писатели: «Как доказательство вины обвинение приводит слова Филиппова <…>. В результате формулировка: “злоба, которой мог бы позавидовать белогвардеец” — и приводит в доказательство штампы на книге (что-то вроде “Боритесь с КПСС” и еще что-то, не помню). Штамп на книге, оказывается, равен самой книге. <…> Проводится знак равенства между агитационным штампом и художественным произведением» («Последнее слово» Синявского; там же, с. 305); «Есть еще и такой прием: изоляция отрывка из текста. <…> Самый убедительный пример этого приема — как “Говорит Москва” сделали призывом к террору. Тут все время ссылаются на эмигранта Филиппова: вот кто правильно оценил ваши произведения (вот кто, оказывается, высший критерий истины для государственного обвинителя). Но даже Филиппов не сумел воспользоваться такой возможностью. Казалось бы, уж чего лучше — если там есть призыв к террору, то уж Филиппов сказал бы: вот как подпольные советские писатели призывают к убийствам, к расправе. Но даже Филиппов не смог этого сказать» («Последнее слово» Даниэля; там же, с. 324).

[8] Здесь Филиппов, очевидно, отвечает на обвинения Еремина в том, что «на Западе потому и подогревают историю с Синявским и Даниэлем, что эти двое, со своей стороны, служили орудием подогревания психологической войны против Советского Союза», были теми, кто «шурует в топке международной напряженности, кто хочет холодную войну превратить в горячую, кто не расстался еще с бредовой мечтой поднять руку на Советский Союз» («Белая книга», с. 94).

[9] Имена авторов, чьи книги к этому времени вышли в издательстве Филиппова. См. список изданий, прилагаемый к письму, где среди прочего упомянуты и «Стихотворения и поэмы» Иосифа Бродского (1965), официально освобожденного из ссылки за две недели до ареста Синявского и Даниэля.

[10] Собрание сочинений Николая Клюева, включающее его стихи о Ленине, вышло под редакцией Бориса Филиппова в 1954 г. в «Издательстве им. Чехова» (Нью-Йорк). Стихи Пастернака, связанные с именем Сталина (например, «Мне по душе строптивый норов...» из цикла «Художник» и «Я понял: все живо...»), вошли в «мичиганский» трехтомник его произведений (Борис Пастернак. Сочинения в 3 тт. Под ред. Г.П. Струве. — Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961), а стихи Николая Заболоцкого (например, «Горийская симфония») — в его сборник «Стихотворения», также подготовленный Струве и Филипповым (Washington DC — New York: Inter-Language Literary Associates, 1965).

[11] Ср. статью Еремина: «Подумайте только, что они написали об Антоне Павловиче Чехове <…>. Только предельное бесстыдство может двигать пером, которое выводит такие строки: “Взять бы этого Чехова за туберкулезную бороденку да ткнуть носом в его чахоточные плевки”. А русские классики — гордость мировой литературы, что о них сказано? “Классики — вот кого я ненавижу пуще всех!”» («Белая книга», с. 90). «Графоманы (из рассказов о моей жизни)» (1960) открывают сборник Абрама Терца «Фантастические повести», выпущенный польским издательством «Культура» в Париже в 1961 г. (С. 7—33).

[12] Здесь и выше Филиппов косвенно ссылается на работу Синявского о Горьком в 1-м томе Истории русской советской литературы в 3 тт. (Москва: ИМЛИ РАН, 1958. С. 99—167), а также на эссе Терца «Что такое социалистический реализм?» (1957), впервые напечатанное в польском переводе Юзефа Лободовского (Abram Terc. Sąd idzie. Co to jest realizm socjalistyczny. — Paryż: Instytut Literacki, 1959).

[13] Из цикла Максимилиана Волошина «Китеж» (1919).

[14] См., например, письма деятелей советского искусства и народного хозяйства, напечатанные под общим названием «Клеветники-перевертыши» в «Известиях» от 16 января 1966 г.

[15] Список включает первый том «Сочинений» Анны Ахматовой (1965); повести Николая Аржака «Руки. Человек из МИНАПа» (1963), «Искупление» (1964) и «Говорит Москва» (1966); «Стихотворения и поэмы» Иосифа Бродского (1965); переводы стихов Ивана Гундулича «Слезы блудного сына», выполненные Лидией Алексеевой (1965); «У Тихона. Пропущенная глава из романа “Бесы”» Федора Достоевского (1964); «Стихотворения» Николая Заболоцкого (1965); прозу Бориса Зайцева «Далекое» (1965); первый том «Собрания сочинений» Осипа Мандельштама (1964); «Сумасшедший корабль» Ольги Форш (1964); первые два тома четырехтомного «Собрания сочинений» Николая Гумилева (Viktor Kamkin, 1961—1968); прозу Леонида Богданова «В стороне от большой дороги» (1964); книги стихов Бориса Нарциссова «Память» («Русская книга», 1965), Ирины Одоевцевой «Одиночество» («Русская книга», 1965) и Юрия Терапиано «Паруса» («Русская книга», 1965); рассказы Владимира Самарина «Песчаная отмель» («Русская книга», 1964); двухтомное издание «Доктора Живаго» Пастернака (1959); а также 7 книг стихов и прозы самого Филиппова.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 202217875 Театр

Театр Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Искусство

ИскусствоЛюбовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»

14 февраля 202216991 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая Россия Театр

Театр Кино

Кино Современная музыка

Современная музыкаКак перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым

10 февраля 202218011