Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

Саймон Денни. The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun Waugh

Саймон Денни. The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun WaughЭтот текст — попытка проследить, что происходит с объектностью в течение ХХ — начале XXI века: от истоков и последствий медиум-специфичности через процесс дематериализации к нынешнему постцифровому состоянию; он о том, как эти перемены отражаются на статусе автора и какие пути обновления может предложить искусству теория нового материализма.

Тезис о миметическом характере искусства был введен Платоном в «Государстве» и оставался актуальным вплоть до XIX века. За это время, разумеется, идея получила различные трактовки. Согласно версии Платона, сам материальный мир является лишь подражанием единственно истинному миру идей. Поэтому живопись или скульптура (суть подражание подражанию) уже совсем далека от истины. То есть здесь мы видим, что мимесис опирается на дуалистическую концепцию мира идей и мира вещей. Эту концепцию в приложении к собственно эстетике затем подробно разработал Аристотель в «Поэтике». «Искусство подражает природе», — писал он, имея в виду не механическое копирование природных явлений, а образное их воспроизведение в соответствии с законами того или иного вида искусства. Поэт и живописец должны «подражать непременно чему-то одному из трех»: изображать вещи такими, «как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть». В эпоху Возрождения теория мимесиса достигла своего апогея. Тогда же впервые появился тезис о том, что подражать следует не только природе, но также и мастерам. Девиз подражания античности возник уже в XV веке, а к концу XVII он стал доминирующим, превратив теорию искусства из классической в академическую.

К XIX веку мотив начал обретать иное звучание: по мере того как общество становилось секулярным, а вера в науку побеждала религиозную, формировался запрос на правдивость, причем истина теперь была связана с имманентным, а не трансцендентным. Ричард Сеннет в своей книге «Падение публичного человека» описывает произошедшее таким образом: «Представление о секулярном решительно изменилось от восемнадцатого к девятнадцатому столетию. “Вещи и люди” были поняты в восемнадцатом столетии в той мере, в какой им можно было приписать некое место в порядке Природы. Этот порядок Природы не был чем-то физическим, осязаемым, также он никогда не наделялся земными вещами. Растение или чувство занимает то или иное место в порядке Природы, но не определяет его ни в частном, ни в общем. Порядок Природы был, следовательно, идеей секулярного как трансцендентального» [1]. В XIX же столетии «все имманентное, мгновенное, фактическое становилось реальностью само по себе». В обществе больших городов, в Париже и Лондоне, создавалась среда для активного звучания и продвижения идеи Личности, индивидуальности. Теория Сеннета построена на аналогии публичного человека с актером, а большого города — с театром. Он рассматривает, как менялось поведение «публики» на улице и зрителей в театре на рубеже XVIII—XIX веков. В большом городе одним из основных кодов, позволявших мгновенно определить роль незнакомца, была одежда. Вплоть до середины XVIII века костюм позволял определить род деятельности человека. Кофейни были местами, где социальные различия не имели значения — во всяком случае, на уровне коммуникации: любой посетитель мог подсесть за соседний столик и принять участие в оживленной дискуссии. Во время театрального представления считалось нормальным выражать свои эмоции громко и непосредственно — с помощью криков и хлопков, а если сцена пользовалась особенным успехом, ее могли исполнить несколько раз кряду. Фиксированных цен на тот момент еще не существовало, поэтому непременным городским ритуалом являлся рыночный торг. Для того чтобы совершить сделку, продавцу и покупателю необходимо было вступить в своеобразную игру, демонстрируя друг другу ораторские и перформативные навыки.

Диалог традиционных медиумов с фотографией перевел постановку вопроса о достоверности в иную плоскость — вместо реалистичности теперь стали говорить о документальности и свидетельстве.

В связи с развитием промышленного производства население больших городов постепенно расширялось. Возникла новая прослойка: парижский буржуа понимал, что он — новый человек, но не знал, как себя определить. К середине XIX века одежда стала предметом массового производства — это означало, что разные группы городской публики принимали всё более сходный вид между собой. Мода того времени содержала в себе противоречие: люди старались не привлекать к себе внимание, но в то же время вглядывались в детали костюма в попытке распознать незнакомца. Отныне, приходя в магазин с фиксированными ценами, а не на рынок, достаточно было просто выбрать товар с полки, не заводя диалог с продавцом. Новый код поведения в публичном пространстве стал связан с молчанием и попутно способствовал вуайеризму. Одновременно с этим менялся статус актера: социальный взлет артиста (еще недавно занимавшего положение наравне с прислугой) был обусловлен его возможностью (и обязанностью) публично проявлять чувства, самовыражаться. Именно этой привилегии была лишена буржуазия [2].

Сеннет называет современное состояние общества «тиранией интимности» и заключает: «Теперь в социальных отношениях на первый план выходит нарциссизм, ибо в культуре нет больше веры в публичность, она управляема интимным чувством как мерой значения реальности».

Принимая во внимание описанную выше социальную подоплеку, рассмотрим, как менялся статус (а вернее, прежде всего — самоопределение) художника в XIX веке.

Вплоть до XIX века искусство и ремесло были фактически неразделимы, а авторитет Академии — непререкаемым. До появления в 1863 году Салона отверженных, в котором принимали участие произведения, не прошедшие отбор жюри Парижского салона (среди них работы Моне, Мане, Ренуара и Курбе). Благодаря возникшей оппозиции Академии художники впервые смогли провозгласить свою независимость (от знатного покровителя и академического истеблишмента). Отстраненность стала своего рода кредо живописцев: так, реалисты (первым, конечно, был Курбе) стали изображать на своих полотнах представителей маргинальной прослойки общества, а картины импрессионистов превозносили не столько глаз автора, сколько новейшие научные открытия (теории цвета Шеврёля, Гельмгольца и Руда) и технические средства (в 1840 году появилась краска в тюбиках, благодаря чему стало возможным рисовать на пленэрах). Также следует отметить влияние фотографии на импрессионизм — художники применяли принцип серийности, а композиция зачастую была построена на фрагментах и «крупных планах». Таким образом, начиная с Салона отверженных в искусстве стали соседствовать две идеи: индивидуализм (построенный на рыночных отношениях) и отстраненность. На протяжении ХХ века подобное соседство в современном искусстве лишь усугублялось, так как в полной мере соответствовало запросам капиталистического общества. (Закономерным образом отказ от автономии и режима репрезентации возможен был только при отказе от логики капитализма — такую идею выдвигали в ХХ веке только авангард и дадаизм, однако им, в свою очередь, вменяли идеологическую ангажированность.) По мере того как искусство осознавало себя обособленной сферой (автономией), а технический прогресс диктовал интерес ко всему «новому», становилась все важнее концепция медиум-специфичности, достигшая своего пика к 1940-м годам и популяризированная Клементом Гринбергом. Однако после более чем десятилетия концентрации на этой теме живопись зашла в тупик. Ее постепенно стали теснить другие медиумы, стремившиеся воплотить в себе запросы времени.

Модернистская живопись, сконцентрировавшись на идее медиум-специфичности, требовала от зрителя полного отождествления лишь с одним органом чувств — зрением.

Спустя полвека после Салона отверженных история про легитимацию и непризнанность снова была разыграна, но уже в качестве фарса: дюшановский «Фонтан» был не чем иным, как провокацией, направленной против косности и непрозрачности критериев экспертной оценки. Ирония, однако, заключается в том, что авторитет самого Дюшана превратил его шутку во вполне серьезный эмансипаторный жест. «Фонтан» был создан после инцидента, случившегося в 1912 году вокруг картины «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», когда непосредственно перед открытием экспозиции в парижском Салоне независимых от Дюшана потребовали снять работу с выставки. Через год «Обнаженная» была представлена в Нью-Йорке на Armory Show и вызывала значительный резонанс. В 1917 году, будучи одним из учредителей нью-йоркского Салона независимых, Дюшан отправил организаторам безымянную посылку — перевернутый писсуар, названный «Фонтан, реди-мейд» и подписанный «Р. Мутт». Предложенный объект был отвергнут экспертным советом. Тем не менее писсуар был представлен на выставке в обход вердикта организаторов, а вскоре появилась заметка в журнале Blind Man в защиту представленного объекта. Когда же раскрылось имя истинного автора этого реди-мейда, художественная общественность поспешила признать работу остроумной и влиятельной — так произошла встреча авторитета художника и овеществления искусства [3]. Мастерство окончательно уступило место новаторству.

Armory Show. 1917© Courtesy of the Art Institute of Chicago

Armory Show. 1917© Courtesy of the Art Institute of ChicagoСвязка индивидуального и вещественного проявляла себя иначе в творчестве сюрреалистов: практика «автоматического письма» позволяла, по словам художников, выразить «то, что не знает голова». На первый взгляд, такой подход противостоял идее художника-гения, но вместе с тем приводил к психологизации предметов, наделению вещей субъективной природой. В работах сюрреалистов были неизбежны коннотации с фетишизмом; вещи, изъятые из товарооборота и причудливо скомбинированные между собой, превращались в идеальные объекты для созерцания и коллекционирования.

Диалог традиционных медиумов с фотографией перевел постановку вопроса о достоверности в иную плоскость — вместо реалистичности теперь стали говорить о документальности и свидетельстве. Кризис традиционных медиумов совпал с глубоким общественным кризисом и последующими войнами. Фигуративное уступило место абстрактному, аморфному, деформированному.

В книге «Vision and Visuality» Розалинд Краусс приводит шутку, которую ей рассказывает в начале 1960-х известный художественный критик Майкл Фрид. Он спрашивает, знает ли Краусс, кого Франк Стелла считает самым великим американцем. Ответ оказывается следующим: это игрок бейсбольной команды Red Sox Тэд Уильямс. Потому что он видит быстрее, чем любой другой человек. Ему удается разглядеть шов на бейсбольном мяче, летящем через поле со скоростью девять миль в час, благодаря чему Тэд может сделать точный удар. Вот почему Франк считает этого игрока гением [4]. Фактически в этой шутке идет речь о взгляде, стремящемся отделиться от субъекта, — то есть о желании автономии взгляда. Модернистская живопись, сконцентрировавшись на идее медиум-специфичности, требовала от зрителя полного отождествления лишь с одним органом чувств — зрением. В этой точке опыт восприятия живописи был интенсифицирован до предела и заложил основу для последующей дематериализации искусства.

В 1960-е годы возник концептуализм как критика модернистской концепции визуальности. Концептуалисты пренебрегали материальным статусом произведения и понимали его скорее как алгоритм, но им все же не удавалось уйти от главной парадигмы модернизма — идеи автономии и репрезентативной функции искусства. Произведение искусства здесь рождалось вместе со словом автора. В конечном счете для истории искусства оказывалось важнее не содержание инструкции, а тот факт, что она была создана тем или иным художником.

Задача освоения больших площадей, в сущности, сделала основным медиумом ХХ века выставку.

Перформанс снял вопрос соотношения формы и идеи: в теле художника они наконец совпали. Едва ли можно представить себе более точную метафору тирании интимности и иллюстрацию кризиса публичности в современном обществе, чем акт публичного молчания и выставления себя напоказ, в котором исполнитель полностью слился со своей ролью. В перформансе искусство, завязанное на идее личности художника, достигло своей кульминации.

Если предыдущий раздел был посвящен тому, какие изменения происходили с медиумом в контексте истории искусства, значению личности автора и концепции, а также проблеме автономии, то здесь речь пойдет об искусстве, работающем с коллективным и его восприятием. Хотя любое произведение искусства всегда существует в общественном пространстве (галереи или музея), сами условия репрезентации впервые были поставлены под вопрос художниками лишь во второй половине ХХ века. После Второй мировой войны возвращение к утопическим проектам переустройства — или, лучше сказать, проектирования новой — социальной среды в духе авангардистов и дадаистов виделось невозможным; искусство не было устремлено в будущее, оно было всецело поглощено настоящим, в котором происходило стремительное наращивание темпов промышленного производства. К 1960-м годам возник интерес к процессуальному, общественное пространство теперь понималось не в структурно-формалистском плане, а именно как место коммуникации и действия. В послевоенные годы наблюдались рост и развитие институтов искусства: открывались новые музеи (к примеру, нью-йоркский МоМА), галереи, художники осваивали сквоты. Задача освоения больших площадей, в сущности, сделала основным медиумом ХХ века выставку.

This Is Tomorrow, Group 6: Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Allison Smithson and Peter Smithson. 1956

This Is Tomorrow, Group 6: Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Allison Smithson and Peter Smithson. 1956Выставка This is Tomorrow (1956), подготовленная куратором Брайаном Робертсоном, а также архитектором и арт-критиком Тео Кросби в коллаборации с «Независимой группой», маркировала этап смещения фокуса с материального производства на искусство как коллективную практику. В проекте приняли участие 38 авторов, организованных в 12 групп, — художники, дизайнеры, теоретики и кураторы мастерили экспозицию по принципу ассамбляжа.

Взаимодействие с публичным пространством стало ключевым аспектом творчества представителей «нового реализма». В их практике происходило размытие границы между работой художника и работой куратора. В 1957 году Ив Кляйн представил свою первую инсталляцию под названием «Пустота» — как нетрудно догадаться, публика увидела абсолютно пустую галерею, за ней в 1960-м последовала «Полнота» Армана — витрина галереи Ирис Клер была заполнена горой мусора. Затем Даниэль Спёрри задействовал в своей работе «найденный» продуктовый магазин (1961), а Христо и Жанн-Клод создали свою первую масштабную инсталляцию в городском пространстве. Это была «Стена из бочек. Железный занавес» (1962) — «баррикада из 240 нефтяных бочек на улице Висконти в Париже, отсылавшая к недавно возведенной Берлинской стене и положившая начало их бессрочному проекту расширения скульптуры до пространственных и временных масштабов спектакулярной культуры и одновременно сокращения ее материального присутствия до простого медиального образа» [5].

В 1959-м Аллан Капроу, вдохновившись той ролью, которую играла спонтанность в выступлениях Кейджа, организовал свой первый хеппенинг. Именно в хеппенинге как коллективном действии был разрушен барьер между зрителем и художником. Непосредственность опыта противопоставлялась процессу коммодификации искусства.

С возникновением интернета и появлением медиатеории абстрактное уступило место виртуальному.

Клас Олденбург выбрал противоположную стратегию: его «Магазин» доводил логику культурного потребления до абсурда — на полках теснились реплики предметов массового производства, неряшливо сделанные и сочетавшиеся в произвольных комбинациях, изобличая перепроизводство и взаимозаменяемость товаров (но в равной степени и объектов современного искусства).

Если все предшествующее концептуальное искусство базировалось на принципе противопоставления (действие против объектности, идея важнее формы, улица против музея и пр.), то главной установкой «Флюксуса» было преодоление бинарных оппозиций: «“Флюксус” был первым культурным проектом послевоенного периода, осознавшим, что коллективные конструкции идентичности и социальные связи теперь преимущественно и повсеместно опосредуются овеществленными объектами потребления и что это систематическое уничтожение традиционных форм субъективности требует столь же овеществленного и интернационально рассредоточенного эстетического выражения» [6]. Как и в хеппенингах Капроу, здесь на первый план выходили процессуальность и вовлеченность зрителя, при этом представители движения «Флюксус» не имели определенной медиальной приверженности, в их практиках можно было увидеть отголоски как дадаизма, так и концептуализма.

В 1960—1970-е годы социальное было препарировано с точки зрения эпистемологии — художники ставили под вопрос то, каким образом формировалось знание. Этот процесс оформился посредством имманентной критики — критики музея как институции.

Ив Кляйн. Yves Klein: Monochrome Propositions, Blue Epoch. 1957© Yves Klein Archives

Ив Кляйн. Yves Klein: Monochrome Propositions, Blue Epoch. 1957© Yves Klein ArchivesСамым первым примером институциональной критики являлась выставка Ива Кляйна 1957 года в Милане, где были представлены 11 одинаковых, но по-разному оцененных монохромных холстов. Кляйн таким образом указал на зависимость произведения искусства от выставочного контекста и некогерентность дискурса и рыночных отношений. В 1969—1972 годах был осуществлен проект Марселя Бротарса «Музей современного искусства, отдел орлов». Бротарс представил ироничную коллекцию разномастных предметов, которые объединял лишь общий визуальный мотив — изображение орла. Этот жест был одновременно направлен как против идеологического догматизма музея, так и против утопических надежд концептуализма, связанных с демократизацией искусства в связи с отказом от объекта, способов его распространения и институциональных рамок. В это же время была создана работа Ханса Хааке «Шапольски и другие холдинги недвижимости Манхэттена» (1971), разоблачавшая финансовые аферы Шапольски, который был владельцем крупной риэлторской фирмы, и хотя он напрямую не был связан с Музеем Гуггенхайма, однако принадлежал к тому же кругу, что и некоторые члены попечительского совета. Музей предпочел отменить персональную выставку художника. Инсталляция Хааке состояла из 146 фотографий, множества текстов, двух фотографий переговоров и карты проблемных зон города.

Ханс Хааке. Шапольски и другие холдинги недвижимости Манхэттена. 1971

Ханс Хааке. Шапольски и другие холдинги недвижимости Манхэттена. 1971Инверсию идеологического в публичном поле произвел ленд-арт: Роберт Смитсон выдвинул идею «антипамятников», основанную на отрицании традиционного монумента как локализации определенной идеологии и замершего взгляда на историческое событие. Если минимализм утверждал капитальный разрыв с контекстом (недаром Майкл Фрид обвинял его в театральности), воплощая в себе само молчание, само застывание, саму универсальность, и в силу своей нейтральности и выверенности превращался в антагониста не только природного, но и социального порядка, то инсталляции пионеров ленд-арта, несмотря на значительную долю спектакулярности, были полностью интегрированы в природный контекст и предполагали активное взаимодействие со средой. Фактически ленд-арт воплощал в себе искусство процесса, в котором в равной степени могли участвовать как люди, так и нечеловеческие акторы.

В 1990—2000-е годы на фоне появления интернет-арта продолжался проект институциональной критики, происходило расширение художественных тактик, новый этап получил название «этнографический поворот»: авторы изучали устройство систем и связей внутри них, вплотную приближаясь к социологическим и антропологическим практикам. Среди самых известных работ этого периода можно выделить проекты «Подрывая музей» Майкла Фрида, «Разве они не милые?» Андреа Фрейзер и сайт-специфичные проекты Рене Грин. В нулевые годы такие художники, как Пьер Юиг и Риркрит Тиравания, разрабатывали проблемы дискурсивности и социальной вовлеченности.

С возникновением интернета и появлением медиатеории абстрактное уступило место виртуальному. Казалось, что в пространстве интернета утопический проект общедоступности и эгалитарности осуществим. Искусство было избавлено от потребности институциональной легитимации и посредников в лице критиков, кураторов и галеристов.

Формально работы пионеров нет-арта во многом базировались на специфичности цифровой визуальности, эстетике ошибки (глитча), однако сама архитектура сети устроена таким образом, что привычная дуалистическая схема мышления — действие vs. репрезентация, подлинность vs. копия, статичность vs. процесс, вовлеченность vs. пассивность — здесь оказывалась нерелевантной. Несмотря на зачарованность кажущейся демократичностью глобальной сети, художники с самого начала выявляли ограничения и бреши, существовавшие в системе. Работы Вука Чосича, Jodi.org, Алексея Шульгина, Оли Лялиной и Хита Бантинга существовали на пересечении формального и идеологического. Вместе с тем становилось понятно, что цифровое — не столько про форму, сколько про способы распространения, сбора и хранения информации. В эпоху «веб 2.0» феномен мема показывает, что какая угодно картинка может иллюстрировать какую угодно идею (и такой подход эксплуатируется поколением постинтернет-художников, впрочем, очевидным образом ведя в тупик). Сегодня, когда виртуальность стала неотъемлемым дополнением реальности, а интернет превращается в арену борьбы за власть между корпорациями и национальными государствами, объяснимо и очевидно разочарование в утопических идеях нет-арта, а вслед за этим возвращение интереса к материальности.

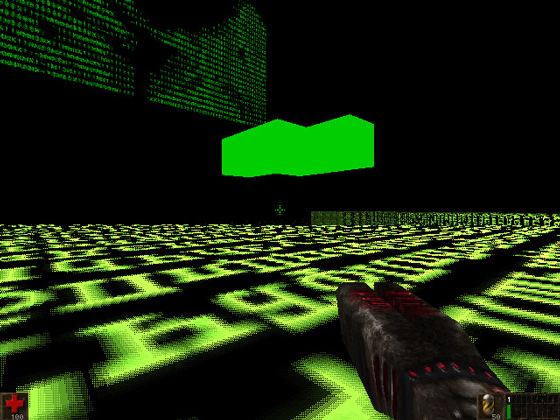

Вук Чосич. Unreal. 1999© Courtesy of the artist

Вук Чосич. Unreal. 1999© Courtesy of the artistПостцифровое искусство наполнено ностальгическими интонациями и растерянностью — не то перед вездесущностью «спектакля», не то перед неповоротливостью критического аппарата. Под влиянием постструктуралистских идей, акторно-сетевой теории и объектно ориентированной онтологии в культурном поле намечается движение от публичного к безличному; спекулятивный реализм ставит вопрос о проблеме доступа и о том, как представить искусство без представительства.

Настольная книга каждого юного куратора, теоретика или художника «Искусство с 1900 года» завершается дискуссией между авторами — теоретиками искусства Розалинд Краусс, Ив-Аленом Буа, Бенджамином Бухло, Хэлом Фостером и Дэвидом Джослитом. В ходе разговора звучит сожаление Краусс, что понятие медиума в нынешней реальности растворяется, она настаивает на том, что «без логики медиума искусство рискует превратиться в китч», и трактует медиум как «источник правил, которые направляют работу, но и ограничивают ее и в конечном счете возвращают произведение к анализу этих правил как таковых». На что Бенджамин Бухло справедливо замечает: «Возможность сохранения модернистских практик не определяется волевыми решениями внутри культурной сферы. Не во власти критиков, историков, даже самих художников решать, что достижимо в эстетической области, а что нет, в противном случае художественная практика превращается в какую-то резервацию, пространство самосохранения» [7]. Характерно, что в книге абсолютно игнорируется интернет-искусство — теоретики упорно держатся за модернистскую парадигму, в которой за основу мышления взята гегельянская диалектика.

В эпоху «веб 2.0» феномен мема показывает, что какая угодно картинка может иллюстрировать какую угодно идею.

Между тем интернет и компьютерные технологии совершили исторический переворот в отношении медиальности: отныне любое техническое устройство по необходимости оказывается ассамбляжем. Разумеется, в медиатеории, рассказанной Режи Дебре и Маршаллом Маклюэном, можно найти немало примеров того, как в одном медиуме содержатся следы другого, но с распространением компьютерных технологий это становится частью нашей повседневности. Мы постоянно взаимодействуем с устройствами, опосредованными интерфейсами. Цифровое складывается из совокупного опыта как существующих в физическом мире условностей и установок, пребывающих в виртуальном пространстве в качестве собственных призрачных двойников, так и специфических правил, созданных для виртуальной активности (например, вводятся особые жесты — скроллинг, свайп и т.п.) Как точно замечает Александр Гэллоуэй, «существование интерфейса внутри медиального средства важно потому, что показывает неявное наличие внешнего во внутреннем. А “внешнее” всего лишь означает довольно специфическую вещь — социальное. <…> если недиегетическое занимает центральное место, можно быть уверенным, что “внешнее”, то есть социальное, вплетается в ткань эстетического основательнее, чем в предшествующие периоды» [8]. Миметическое изначально заложено в интерфейс — он стремится напомнить о знакомом объекте, но не посредством буквального копирования, а через обращение к метонимии. И что не менее важно — миметическое здесь является функциональным: изображение кнопки отсылает к физической кнопке, имея в виду ее назначение. При этом дизайн современного интерфейса мобильного или веб-приложения принято делать «нейтральным», «незаметным», то есть его миметическая природа скрывается. Эта двойственность цифрового изображения является существенной: виртуальность парадоксальным образом приводит нас к новому материализму, акцентируя наше внимание на связях между объектами и подвижной границе между «новым» и «старым», контексте против автономности.

Компьютерный интерфейс обеспечивает перевод между двумя (языковыми) средами. Гэллоуэй сравнивает интерфейс с «пограничным состоянием», где отличить «раму» от «фона» предельно сложно. «Иными словами, интерфейс — это не вещь, интерфейс — это эффект. Это всегда процесс или перевод. Или как у Дагоне — плодотворная связь» [9]. Если говорить о социальном измерении, интерфейс (мобильного устройства или социальной сети) реструктурирует наше понимание частного и публичного: я понимаю под «частным» скорее локальное, а под «публичным» — общедоступное, или иначе — видимое и скрытое, между которыми существует ряд градаций, определяющих уровень доступа к данным. По мере того как биологическое и социальное тело индивида становится информацией, отделяясь от референта и превращаясь в предмет обмена, материя понимается как то, что позволяет связывать эффекты тела воедино. Пытаясь зафиксировать современное состояние визуальной культуры, теоретики вводят такие понятия, как «гиперматериальность», «неоматериальность» и «постцифровое». Так, Кристин Пол, куратор отдела новых медиа в Музее американского искусства Уитни, обозначает присутствие цифрового в объектах, картинках и структурах, с которыми мы ежедневно взаимодействуем, словом «неоматериальность» [10]. А французский философ и антрополог Бернар Стиглер утверждает, что не существует ничего нематериального. Он говорит о «гиперматериальности», определяя ее следующим образом: «это комплекс энергии и информации, где уже невозможно отличить материю от формы. <…> процесс, в котором информация — представленная в той или иной форме — является в реальности последовательностью состояний материи, созданной материалами и аппаратами» [11].

Дизайн современного интерфейса мобильного или веб-приложения принято делать «нейтральным», «незаметным», то есть его миметическая природа скрывается.

Термин «постцифровое» был впервые использован музыкантом Кимом Касконе в контексте современной электронной музыки. А в 2000 году австралийский саунд- и медиахудожник Ян Эндрюс использовал это слово в расширительном значении, имея в виду под «постцифровой эстетикой» отрицание «идеи цифрового прогресса», так же как и телеологического движения в сторону «идеальной» репрезентации.

Теоретик искусства Флориан Крамер выделяет несколько основных характеристик «постцифрового» [12]:

1) постцифровое = постколониальное; постцифровое ≠ постисторическое;

2) термин «постцифровое» описывает состояние медиа, искусства и дизайна после их оцифровки;

3) постцифровое = гибридизация «старых» и «новых» медиа;

4) постцифровое = «старые» медиа используются как «новые»;

5) DIY против корпоративности.

Один из самых интересных проектов, связанных с осмыслением новой материальности, был представлен в 2014 году Саймоном Денни — выставка The Personal Effects of Kim Dotcom представляла собой физическую репрезентацию вещей, конфискованных ФБР у Кима Доткома — основателя веб-сайтов Megaupload и Megavideo, специализировавшихся на шеринге цифровых файлов. Инсталляция состояла из 110 объектов, включая банковские счета, дорогие автомобили, произведения искусства, телевизоры, компьютерные серверы, видеокамеры и доменные имена. Часть из них была представлена в виде изображений, рядом с «настоящими» телевизорами стояли деревянные, некоторые объекты были представлены в виде уменьшенных копий. Денни превратил экспозицию в карнавал репрезентаций.

Саймон Денни. The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun Waugh

Саймон Денни. The Personal Effects of Kim Dotcom. 2014© Shaun WaughДругой остроумный проект, посвященный запутанным отношениям между физическим и виртуальным измерениями, сделал в 2013 году Сильвио Лоруссо — «Гранд-тур по дата-центрам». Художник покупал доменные имена и хостинги в разных странах по всему миру, затем делал веб-страницу, на которой транслировалось изображение со спутника реального места на карте, где и хранились данные. Каждая страница содержала ссылку на другую, составляя своеобразное виртуальное кругосветное путешествие по дата-центрам.

Сетевая структура означает не только изменение отношений между физическими объектами и их репрезентациями, между различными институциями и субъектами — сеть трансформирует само понятие социального: отныне оно включает в себя живое и неживое, природное и технологическое. Природные факторы, вирусы или транспортные сети вместе составляют многослойную и многоуровневую систему. Ключевым предметом изучения сетевой культуры становится обнаружение связей и способов взаимодействия между различными слоями и акторами. Или, иначе говоря, проблема сосуществования, сочетания. Именно изучением этой проблемы и занимается новый материализм, рассматривая материал как средство, с помощью которого связываются различные аспекты и измерения жизни — физическое, социальное, химическое и другие.

Мануэль ДеЛанда и Рози Брайдотти — независимо друг от друга — впервые стали использовать термин «новый материализм» во второй половине 1990-х. Новый материализм отчасти базируется на идеях Феликса Гваттари, Жиля Делеза и Мишеля Фуко (а также теории Джудит Батлер) и ставит своей главной задачей преодоление дуалистического мышления. Айрис ван дер Тюн и Рик Долфийн говорят о радикальной открытости — здесь нет места детерминистскому взгляду. ДеЛанда строит свою теорию на понятии «генеративной материи» — для него материя не является оппозицией означающего, а напротив, одновременно включает в себя и объект, и его репрезентацию. Философ также заимствует понятие трансверсальности у Гваттари, который, впервые применив этот термин в 1964 году, указывал на «микрополитическую» природу трансверсальности, открывавшую иное прочтение «нового» — не основанное на критике «старого», а ставившее под вопрос критический аппарат, поддерживавший подобную логику.

Теоретики нового материализма утверждают, что модернистская естественная наука и постмодернистская культурная теория обе суть гуманизм. Брайдотти вводит в своей работе термин «постгуманистический субъект», стремясь выйти за рамки как позитивизма, так и постмодернизма. Она отмечает, что новый материализм возникает как развитие феминистской теории; являя собой «метод, концептуальную рамку и политический взгляд, отрицающий лингвистическую парадигму, выдвигая на первый план непосредственную и сложную материальность тел, погруженных в социальное, участвующих во властных отношениях». Вместо понятия «взаимодействие» она вслед за Карен Барад употребляет неологизм «внутри-действие» (intra-action). Для Барад предметом изучения становится не природа, а наше участие в природе. Она говорит о внутри-действии наблюдателя, наблюдаемого и инструментов наблюдения, каждый из которых наделен агентностью. Вики Кирби интересует буквальность материи, она перечитывает Жака Деррида и Фердинанда де Соссюра, выделяя в их текстах концепцию материальности-в-становлении. В работах Кирби материя предстает не столько тем, о чем говорят или с помощью чего производят высказывание, сколько тем, что само по себе является говорящим. Природа и культура, слово и плоть находятся в поле дифференциаций, где не существует как такового финального внешнего воплощения. Ложный дуализм должен быть преодолен. Новый материализм возникает на пересечении постмодернистской и модернистской парадигм, показывая, что обе эпистемологии начинаются с дихотомии «репрезентация/материальность» [13].

Теоретики нового материализма утверждают, что модернистская естественная наука и постмодернистская культурная теория обе суть гуманизм.

Юсси Парикка — один из организаторов конференции «Новые материализмы и цифровая культура», впервые состоявшейся в 2010 году, — выделяет несколько основных аспектов теории. Первый — это фокус на нонрепрезентативном, на жизни и активности тела, не ограниченного материальностью. Второй — это то, как новая материальность соотносится с новыми медиа и цифровыми технологиями. Парикка замечает, что материя не является инертной, она постоянно меняется, или, по выражению Джейн Беннет, «вибрирует». В своей книге «Геология медиа» Парикка рассматривает медиатеорию с позиции материальности. Его исследование находится между естественными науками, искусством и изучением окружающей среды — вернее, оно посвящено их взаимному влиянию. Его интересует, как машинное соотносится с более фундаментальными запросами материи — когда материя предшествует агентности, как человеческой, так и технической [14].

Неопределенность здесь не равняется нерешительности или безразличию. Скорее это потенциальность и процессуальность. Все подлежит постоянному пересмотру. Однако этот самый пересмотр требует активности. Различия не даны изначально, они постоянно производятся, обнаруживаются, трансформируются. Проект нового материализма превращает фактически любое действие в кропотливый труд по переписыванию модернистского и постмодернистского мира. Это утопический (но и реалистический) проект с отложенным горизонтом.

Согласно одной из теорий политического, теории Карла Шмитта, мы имеем дело с политическим, когда у нас есть друзья и враги. Иными словами, политика как практика всегда базируется на дуализме. И риторику, построенную на этом принципе, мы можем наблюдать повсеместно и ежедневно. Отсюда вопрос — какое место может занять теория нового материализма в мире, где невозможно уйти от бинарных оппозиций? Возможно, пора переосмыслить концепцию особого положения искусства: что, если перестать понимать автономию искусства в терминах топологии и хронологии — как пространство невовлеченности в практику жизнедеятельности и одновременно как приостановку действия? Что, если помыслить искусство не как локус исключения, а как процесс подключений к различным дискурсам и практикам, инициирования точек пересечений и трассировки разветвляющихся маршрутов между ними? Тогда задача художника состоит в том, чтобы смещать акценты, менять ракурсы, с помощью которых мы смотрим на вещи. Тогда, как в одной из серий «Рика и Морти», художнику следует пройти через цепочку путешествий в машине времени, на каждом из временных отрезков совершить интервенцию и ускользнуть, для того чтобы иметь возможность вернуться в современность. Нужно иметь двадцать рук и семь голов. И понимать, что ни одна из них не может претендовать на аутентичность.

[1] Сеннет Р. Падение публичного человека. — М.: Логос, 2003, с. 28.

[2] Там же, с. 35.

[3] Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного. — М.: Прогресс-Традиция, 2004.

[4] Vision and Visuality. Ed. Hal Foster, Dia Art Foundation, 1988, с. 51—52.

[5] Искусство после 1900 года. — М.: Ad Marginem, 2005, с. 473.

[6] Там же, с. 494—500.

[7] Там же, с. 775—777.

[8] Гэллоуэй А. Неработающий интерфейс / Медиа: между магией и технологией. Под ред. Нины Сосны. — М.: Кабинетный ученый, 2014.

[9] Там же.

[10] From Immateriality to Neomateriality: Art and the Conditions of Digital Materiality.

[11] Stiegler B. Economie de l'Hypermatériel et Psychopouvoir. — Paris: Mille et une Nuits, 2009.

[12] Cramer F. What is «Post-digital»?

[13] Dolphijn R. and van der Tuin I. New Materialism: Interviews & Cartographies. — Ann Arbor: MPublishing — University of Michigan Library, 2012.

[14] Janneke Adema. New Materialism and/or Post-Structuralism.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 2023103340 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202396674 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202367072 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202393974 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials