Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

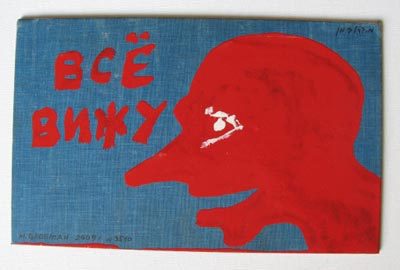

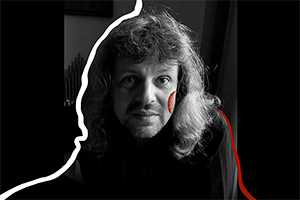

Михаил Гробман. Все вижу. 2009. Масло, ледерин, 23,4х14,7© Михаил Гробман

Михаил Гробман. Все вижу. 2009. Масло, ледерин, 23,4х14,7© Михаил Гробман

В четверг, 12 декабря, Московский музей современного искусства (ММОМА) открывает проект «Гробман: 4 выставки», в рамках которого впервые в полном объеме будет представлено творчество Михаила Гробмана – одного из главных представителей московского художественного и поэтического авангарда 1960-х.

Проект «Гробман: 4 выставки» состоит из четырех отдельных экспозиций, каждая из которых займет один этаж в ММОМА (Ермолаевский пер., д. 17). Каждая из выставок расскажет зрителю историю, к которой нужен свой интеллектуальный ключ, введет в атмосферу, связанную с другим временем и местом; в совокупности же они образуют единую художественную и биографическую траекторию, персональный и идейный сюжет, который зрители смогут выстроить и осмыслить сами. Для московского зрителя знакомство с творчеством Гробмана представляет особенный интерес, так как его работы 1960-х годов позволяют заполнить существенный пробел в сегодняшних представлениях о раннем периоде истории московского авангарда. В то время Гробман был центром притяжения того особого круга художников, которых Илья Кабаков в своей «Апологии персонализма в искусстве 60-х годов» описал как стихийных экзистенциалистов.

Михаил Гробман. Ангел смерти. 1978. Фотография, 50х67© Михаил Гробман

Михаил Гробман. Ангел смерти. 1978. Фотография, 50х67© Михаил ГробманЖивопись и графика на первой их четырех выставок, «Москва, 1960-е» отражает весь спектр идей Гробмана московского периода и его путь от абстрактных и символических до прото-концептуальных работ. Гробман быстро пришел к выработке собственного языка, в котором прослеживается связь с западным модернизмом, а также с художественным наследием русского авангарда, иконописью и теоретическими работами Малевича и футуристов. «Московский период» длился всего десять лет, но это было важное для художника время выработки своей собственной философии и индивидуальных поэтических кодов, время образования среды единомышленников и друзей. В это время у него появилась необычная идея, в конечном счете ставшая одной из причин его отъезда – он предложил новую стратегию развития еврейского искусства. Гробман считал, что оно может встать в авангарде современного художественного процесса, но для этого оно должно возникнуть не на этнографически-бытовой основе, как у Шагала, а на основе еврейской философии, в которой есть глубокие абстрактные принципы. Главной философской темой Гробмана стала тема энергии творения, главным визуальным символом – Левиафан, мистическое чудовище еврейской традиции. В работах Гробмана этого времени («Фарфоровый человек», «Крылатая чаша», «Левиафан») появляется целый мир форм и символов, связанных с его представлениями о принципах творения. В то же время, Гробман одним из первых стал вводить в свои произведения коллажные фрагменты, тексты, а также политические образы.

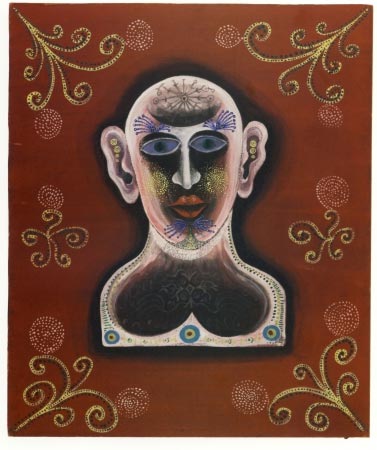

Михаил Гробман. Фарфоровый человек. 1965. Темпера, гуашь, картон, 54,5х45© Михаил Гробман / Тель-Авивский художественный музей

Михаил Гробман. Фарфоровый человек. 1965. Темпера, гуашь, картон, 54,5х45© Михаил Гробман / Тель-Авивский художественный музейВторая выставка, «Левиафан», посвящена «новому еврейскому искусству» Гробмана и его попытке превратить свой подход в школу. В 1971 году, с намерением стать основателем нового еврейского искусства, Гробман переехал в Израиль, и поселился в Иерусалиме, где он реализовал свою идею с помощью созданной им группы и осуществил ряд перформансов и акций в пустыне в районе Мертвого моря и на улицах израильских городов. В этот же период художник сделал целый ряд острых концептуальных работ, среди которых есть произведения, сделанные в жанрах, который Гробман придумал сам. В экспозиции будут представлены фотографии действий в Иудейской пустыне, сделанные на месте, живопись, графика, трехмерные объекты и проекты неосуществленных акций и инсталляций.

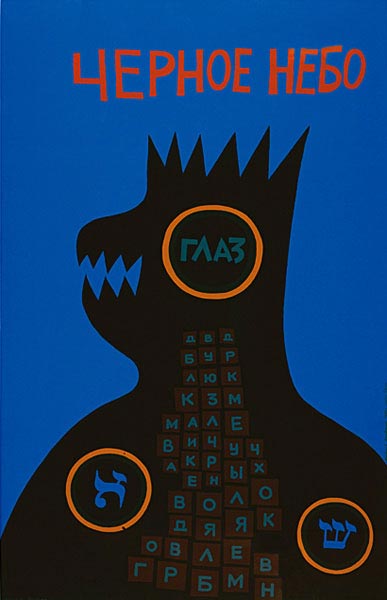

Михаил Гробман. Черное небо. 1981. Гуашь, картон, 71х111© Михаил Гробман

Михаил Гробман. Черное небо. 1981. Гуашь, картон, 71х111© Михаил ГробманТретья экспозиция, «Картина = символ + концепт», состоит целиком из живописных работ 1980–90х годов. В это время Гробман заново переосмыслил свою философскую и эстетическую программу. От мифологии творения он перешел к исследованию его результата, очевидное несовершенство которого осмысляется им в саркастическом ключе. Художник предпочитает взгляд «снизу» на природу и человека; место мистического Левиафана в его картинах занял низколобый и длинноносый профиль «дурака», который представляет собой собирательный образ третьего лица, по-своему судящего о мироздании, природе, и социальном порядке. Прибытие в Израиль огромного количества людей из России сделало этот социальный фон особенно гетерогенным и комичным: мир сионизма, большой и малой политики Ближнего Востока заговорил суконным языком бывших жителей Советского Союза, которые надеялись обрети в Израиле свой рай – визуальным символом этого социального гибрида стала картина «Мавзолей Ленина в Тель-Авиве».

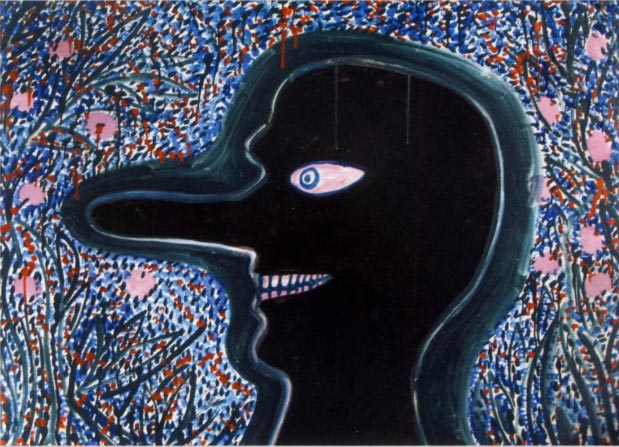

Михаил Гробман. Лилит. 2008. Холст, масло 140х100© Михаил Гробман

Михаил Гробман. Лилит. 2008. Холст, масло 140х100© Михаил ГробманЗаключительная выставка, «Гробман: после искусства», словно задает вопрос, являются ли выставленные в этой четвертой части произведения искусством? Многое из того, что мы увидим здесь, в особенности работы последнего времени, в которых поражает неожиданное сочетание эротики и политики, мистики и злобного хохота, обсценности и серьезности — заставляет переформулировать этот вопрос по-другому: достойна ли, по мнению художника, сегодняшняя аудитория искусства и красоты, или для нее хватит прямого и грубого высказывания?

Работы, показанные на выставке, предоставлены Музеем Людвига в Кельне, Тель-Авивским Художественным Музеем, Государственным Русским Музеем, Государственной Третьяковской Галереей, Галереей Минотавр в Тель-Авиве и частными коллекционерами. Совместно с издательством «Новое литературное обозрение» к выставке будет выпущена книга. Также пройдет серия вечеров и лекций Михаила Гробмана и куратора Лели Кантор-Казовской, показ фильмов о Гробмане и «втором русском авангарде» в MMOMA и в Еврейском музее и центре толерантности.

О художнике: Михаил Гробман (р. 1939, Москва) — художник и поэт. Участник Второго русского авангарда. Основатель группы «Левиафан» и издатель одно именной газеты. С 1993 г. Вместе с Ириной Врубель-Голубкиной издает журнал «Зеркало». Автор книг «Военные тетради» (Тель-Авив, 1992), «Левиафан» (НЛО, М., 2002), «В черной, черной стране» (Кармель, 2005), «Последнее небо» (НЛО, М., 2006), «Левиафан» (Кармель, 2009). Персональные выставки: Тель-Авивский художественный музей (1971), Художественный музей Бохума (Германия, 1988), Государственный Русский музей (СПб, 1999) и др. Жил в Москве, в Израиле с 1971 года. Живет в Тель-Авиве.

О кураторе: Лёля Кантор-Казовская — специалист в области истории европейского искусства и архитектуры, автор книги «Пиранези и античность» (Флоренция, 2006). В прошлом — научный сотрудник отдела Западной живописи ГМИИ им. Пушкина в Москве; в настоящее время преподает историю искусства в Иерусалимском университете. Одновременно занимается исследованием истории и художественных проблем Второго русского авангарда, со-куратор выставки «Второй авангард» в Париже (2007). Живет в Иерусалиме.

Проект «Гробман: 4 выставки» продлится до 26 января 2014 года.

О выставке читайте завтра на COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

17:23Госдума обсудит 15-летний срок за распространение фейков о военных действиях

15:11В Москве покажут «Лебединое озеро»

12:48Кузбасс будет писаться через Z

1 марта 2022

20:55В России начали блокировать сайты «Эха Москвы» и «Дождя»

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020965 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020823 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 20201522 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020912

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020837 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020571 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020898