Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

© Григорий Тамбулов / Коммерсантъ

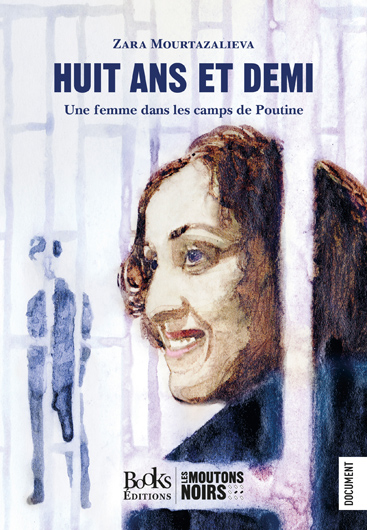

© Григорий Тамбулов / КоммерсантъЗара Муртазалиева была арестована в 2004 году по подозрению в терроризме. Несмотря на то что она была в так называемом списке 32 вместе с Ходорковским и Платоном Лебедевым, за ее освобождение боролись Amnesty International и выступал даже Рамзан Кадыров, Муртазалиева провела в заключении практически полный срок: 8 лет и 6 месяцев. В апреле 2014 года в Париже в издательстве Books Editions вышла книга ее воспоминаний «Восемь с половиной лет. Женщина в путинских лагерях». COLTA.RU первой в России публикует из нее несколько отрывков.

Париж, 2013 год. За окном дождь как будто отстукивает мое биение сердца: кап... кап… кап… Я долго не могу уснуть, мне снятся сны, особенно в последнее время. Я вдруг вспомнила, как мы любили дождь в колонии, в Мордовии, в Зубово-Полянском районе, поселок Парца, ИК-13.

Под утро, услышав, как капли дождя бьются об стекло, кто-то из девочек выныривал из-под одеяла и тихо, на цыпочках, обходил стулья, на которых сложена форма и другие лохмотья, накрытые белой тряпкой, да так, чтобы никого не разбудить, сон в колонии — святое. Выходил в коридор, к «тумбочке» (ночной дневальной, в чьи обязанности входит записывать в журнал ночных передвижений заключенных, кто встал и куда пошел, в туалет, за водой, и проверять, все ли спят на спальных местах), и просил: «Маша, Даша» — не важно, как звали, — «позвони в ДПНК (дежурная), узнай, будет зарядка?» Маша или еще кто-то, кто сидел в ночное дежурство, звонила в ДПНК, и ей говорили: «Нет, не будет, дождь на улице». Правда, иногда более стервозный дежурный обязательно скажет, что быть зарядке, даже музыку включит, и под дождь все выйдут, а потом выйдет на крыльцо и так, покуривая и оглядывая все отряды, наблюдая, все ли вышли, вдруг скажет: «Отбой!». Все, чертыхаясь, шли обратно, проклиная его и весь его род на чем белый свет стоит. Кто-то ютился в курилке — покурить, кто-то бегом в чайхану чифиря заварить, пока народ не набежал. А любили дождь потому, что именно эта зарядка и ненавистная всем проверка отменяется. Да и картотеки под дождь в столовой не бывает, а значит, на свой страх и риск, если кто из «мусорских» не сдаст, можно и вздремнуть минутку лишнюю до работы. Кто-то во сне освобождается, кто-то любимого видит, кто-то детей, кто-то сон досматривает, кутаясь в зябкое и холодное, очень тонкое одеяльце, казенное, выданное на складе, со штампом в одном углу. Пахнет мерзко, отмечают ведь как новое, и деньги с личного счета за все казенное снимают как за новое барахлишко-то, а не тут-то было. Сколько под этими одеялами и на этих матрасах умерло, и думать не хочется. Вот и идешь к банщице (которая баней заведует) и договариваешься, что за три пачки фильтра постирает и высушит в сушке.

На работу, правда, под дождь зябко как-то, но это можно было и потерпеть, потихоньку под разорванными пакетами прятались и бежали на промзону (швейную фабрику), там картотеку пройти и через обыск на КПП. Тоже нужно умудриться прошмыгнуть, девочки с собой берут чай, конфетки, без этого никак, так надо, чтобы не заметили инспектора, а то ведь кому и рапорт напишут с формулировкой «проносила продукты питания через КПП», а у многих УДО. Проносили по-разному, кто-то потайные карманы шил, да и, бывало, в смене попадались неплохие инспектора, видели, но глаза отведут, как будто и не заметили вовсе. Бывало… И сны под дождь особенные были, да и девочки усаживались на подоконники и вглядывались в окно, видимо, под настроение, и дождь лил... Инспектора ходили в дождь редко по отрядам с обходом, мокнуть не хотели, а мы и рады, значит, никто «внимание» орать на весь отряд не будет, зеленые костюмы натягивать не нужно, да и прикорнуть можно часок там, полчасика тут, глядишь, и ухватишь лишнюю минуту сна, которой так не хватает, ведь во сне время идет быстрее...

Я освободилась в 2012 году, 3 сентября, из мордовского лагеря, где отбывала наказание по ст. 205 (терроризм). Память иногда пытается заблокировать воспоминания, но в определенные моменты все всплывает, слезы начинают душить, и какая-то вселенская боль осталась, какая-то грусть оттого, что ничего в этой системе не поменялось, ничего не изменилось за более чем полвека, что до сих пор там могут сидеть без вины виноватые, а кто-то может вообще не покидать этих застенков. Я до сих пор не знаю на многие вопросы ответы, искать устала. Говорят, что время — лучший судья и все расставляет по своим местам. Я стала заключенной и эмигрантом после приговора в 2004 году, когда меня признали виновной по всем пунктам, и тогда мне было ни много ни мало 20 лет от роду.

© Moutons Noirs

© Moutons Noirs«Признать виновной и приговорить к 9 годам лишения свободы», — зачитала монотонным голосом судья Комарова в зале Мосгорсуда, читала она так, словно просила взвесить килограмм сыра в магазине. Ничего необычного для нее в этом не было, это был еще один приговор, сколько их было за ее судейскую карьеру. Еще одна чья-то жизнь, исковерканная системой, которая работает без перебоя со времен Сталина, поглощая все новые и новые жертвы. Но в тот момент, я полагаю, ее это вовсе не интересовало, да и меня мучили другие терзания. Больше я ничего не услышала, где-то в подсознании появилась мысль, что наконец-то все закончилось, бесконечные суды, допросы, адвокаты, очные ставки, отчасти стало легче, я перевернула первую страницу в жизни арестанта. В ответ Комаровой я только улыбнулась, меня до сих пор волнует вопрос: терзает ли тех, кто своей рукой перечеркивает судьбы других, по ночам совесть, какие мысли их посещают после очередного приговора? Каково это — возвращаться домой, забирать из школы детей, ездить отдыхать, работать и выносить приговоры по заказным делам? Как это уживается в одном человеке? Женщина, мать, чья-то жена, дочь, сестра, подруга — палач.

Потом был Верховный суд РФ и снисхождение судей, мне снизили срок на полгода. Я отчетливо помню этот день: небольшой зал, битком набитый теми, кто все это долгое время пытался вселить в меня надежду, что все еще может измениться, люди, ради которых я вставала утром и говорила самой себе, что нужно бороться, потому что там, за забором, точно так же ведут борьбу те, кому моя судьба была небезразлична.

«Да будьте вы прокляты», — раздался чей-то крик в зале, и послышался гул, люди возмущались, но тогда я едва различала их лица, я пыталась не смотреть в сторону зала, чтобы не заплакать, там сидела мама… В тот день мне подумалось, что мой срок стал на 183 дня меньше, если бы вы только знали, как это много для заключенного, полгода — это целая вечность в местах не столь отдаленных.

Перед этим свыше не подают никаких знаков, и день не отличается, как правило, от того дня, что вы провели накануне.

Я миллион раз прокручивала в памяти тот день, когда разлетелась на тысячи осколков моя вера в то, что я живу в государстве, где есть закон и порядок, что я гражданка своей страны, чьи права она обязана защищать <…>. Если вы никогда не совершали ничего противозаконного, работали, учились, строили планы, хотели реализовать себя в этой жизни и вам кажется, что все идет как надо, это еще не значит, что именно так все и будет. Все было как всегда, перед этим свыше не подают никаких знаков, и день не отличается, как правило, от того дня, что вы провели накануне. Вы, может, смотрели фильмы, читали разные книжки в школе, вы, возможно, слышали, как и что происходит в тюрьмах и в колониях, но когда наступает этот день и вы сталкиваетесь лицом к лицу с этой системой, вы понимаете, что у каждого здесь своя история, свой путь и свой выход из этих мест.

Это был обычный день, он ничем не отличался от других дней в календаре, я закончила работу в страховой компании, расписалась в журнале на выходе у охраны и вышла, чтобы никогда уже не вернуться на это место работы.

«Девушка, предъявите ваши документы» — я не сразу поняла, что четверо мужчин, которые вышли из припаркованной машины, обращаются ко мне. Я прошла мимо них и двинулась в нужном мне направлении, но это был мой день, обращались ко мне и пришли за мной. Мужчины меня догнали и окружили.

«Вы мне?» — спросила я, нисколько не переживая, так как очень давно привыкла в Москве к тому, что я — лицо кавказской национальности, а это значит, что я и все остальные мои земляки, которые проживают на территории любого российского субъекта, по определению вызывают интерес у правоохранительных органов. 4 марта 2004 года, протягивая сотрудникам свой паспорт, я и представить не могла, чем это все закончится, я еще не знала, что это изменит всю мою жизнь, что я не увижу свободы в течение восьми с половиной лет.

«Вы должны проехать с нами в УВД в связи с терактами в Москве, мы у всех выходцев с Кавказа проверяем документы и наличие регистрации», — пояснили мне сотрудники. Меня никогда прежде не просили проехать в УВД, какая-то тревога и сомнение закрались в мое сердце. Я решила все же предупредить дядю, но абонент был вне зоны действия, тогда я набрала своему земляку Ахмаеву Саиду. Ахмаев Саид — главный герой моей драмы <…>.

Я не знаю, что должно двигать человеком, мужчиной, который слышит в телефоне голос 20-летней девушки и знает, что это по его милости ее увезут с одного края Москвы на другой. Он знал, что меня ждет дальше, он понимал, что отдает меня в жертву, на заклание своим идолам, своим богам, в которых он верил, — деньги, власть, погоны, какими же были его мотивы, я так и не узнала. Он был действующим оперативником УБОП г. Москвы. Позже ненависть к нему, к тем, кто меня предал, заставит меня выстоять, не сломаться, научит бороться, прощать и любить. Я пойму, что из меня хотели сделать зверя жестокого, озлобленного на весь мир, что меня хотели расчленить как личность, но, выйдя на свободу через восемь с половиной лет, я им скажу: «Спасибо» <…>.

Во сне время идет быстрее.

Я села в машину на заднее сиденье и оказалась втиснутой между двумя сотрудниками. Часам к восьми мы приехали в ОВД «Проспект Вернадского», как потом выяснилось. У ворот отделения, куда меня привезли, стояли двое молодых ребят, на вид лет 28—29, нас уже ждали. Меня высадили и передали из рук в руки другим сотрудникам. Никто ничего не говорил, все происходило молча, словно все онемели, я же, по глупости, все еще полагала, что это обыкновенная проверка документов. Меня провели вовнутрь, в унылое помещение, выкрашенное в синий цвет, таким же цветом был выкрашен сейф, который стоял тут же, в комнате, грязный пол, стул на расшатанных ножках, стол, заваленный какими-то документами, полная мусора урна <…>.

— Оставьте свою куртку и сумку здесь на стуле, никто не тронет, — проговорил себе под нос сотрудник, почти не глядя на меня.

«А мы куда?» — задала я свой первый вопрос. «Будем катать пальцы», — буркнул он в ответ. Тогда я еще не знала, что выражение «катать пальцы» означает сделать отпечатки пальцев. В жизни есть роковые ошибки, хотя с виду они таковыми не кажутся, от этого еще страшнее. Сделав именно так, как попросил меня сотрудник, оставив сумку и куртку на стуле, я прошла следом за ним в другой кабинет, тем самым совершив самую страшную и непростительную ошибку в своей жизни. После не очень приятной процедуры «катания пальцев», отмывания рук, по времени это заняло минут 20, не более, я попыталась выйти из кабинета, но двое молодых ребят, что стояли у двери, были не в восторге от моей затеи. «Выпустите меня, что происходит?» — растерянно сказала я, осознавая, что началась игра, правил которой я не знаю. «У тебя спросить надо, что случилось», — как-то с ухмылкой ответили ребята. «В смысле, я не понимаю, о чем вы» — я действительно пыталась сообразить, о чем они мне говорят.

«Пошли, сейчас сама и расскажешь», — кивком пригласили меня проследовать за ними. Мы вошли в кабинет, где некоторое время назад я оставила свою сумку и куртку, в нем уже стоял мужчина лет сорока, а с ним две женщины. Нагло и даже как-то презрительно оглядев меня с ног до головы, мужчина произнес: «Из сумочки все выложите». «Да ради бога» — я была абсолютно уверена в том, что у меня лежит в сумке, я вытряхнула все на стол: телефон, кошелек, блокнот, губную помаду, носовой платок, пудру, ключи и какой-то брикет. Этого брикета не было и быть не могло в моей сумке, за считанные секунды мой мозг выдавал мне сотни вопросов, на которые никто не мог ответить. В эту минуту меня осенило, зачем меня водили на отпечатки пальцев. «Молодцы, хорошо сработали, это ваше, — я пододвинула к ним брикет, — а все остальное мое», — говорила я уверенно, отчеканивая каждое слово, откуда во мне вдруг проснулась уверенность, я не понимала. В первые минуты я еще продолжала верить в то, что я имею право, право гражданина, что существует презумпция невиновности, в конце концов. Эта фраза как будто задела лично этого сотрудника, я даже не успела осознать, что случилось. От его удара я просто сползла по стенке: «Ты что, сука, ох*ела?» Его мат и крик резал слух, и я не могла понять, что же все-таки происходит и какую роль в этом играю я. Вас когда-нибудь бил мужчина? Мужчина, который в свой удар вкладывает всю силу, ненависть к вам, озлобленность, свою несостоятельность? Меня нет! Меня никто никогда раньше не бил. Я никогда раньше не слышала подобных слов и выражений. Этого я не ожидала, я молча поднялась и села на стул, от неожиданности у меня не было слез, истерики, я не знала, как себя вести, что от меня хотят, я не понимала, не осознавала, что происходит. Это был ужасный сон, но вполне реальный.

Как это уживается в одном человеке? Женщина, мать, чья-то жена, дочь, сестра, подруга — палач.

<…> Он подошел к столу, открыл ящик и вытащил листы: «Вот тебе бумага, вот ручка, пишешь все как было, где, когда и зачем приобрела пластит. Не напишешь по-хорошему — напишешь по-плохому, поняла меня?» На какой-то момент мне показалось, что я в сумасшедшем доме, я молча кивнула головой, двигая к себе листы и ручку, нужно было время, нужно было собраться с мыслями, причем очень быстро. Нужно было понять или хотя бы постараться понять, как дальше быть. Есть люди, которые в критических ситуациях теряются, а есть те, кто, наоборот, становится более собранным, благодаря этим событиям я поняла, что отношусь ко второй группе.

— Что именно я должна писать? — спрашиваю не своим голосом.

— Что у тебя изъяли взрывчатое вещество пластит весом 196 грамм, где, когда и при каких обстоятельствах ты его приобрела.

— Так это неправда, — попыталась я возразить.

— А понятые вот говорят «правда», представляешь, — ухмыльнулся мой обидчик.

Это был первый и последний раз, когда основную улику в уголовном деле я видела собственными глазами, более ни на суде, ни во время судебных следствий ни я, ни мой адвокат ее не увидим. На наше заявление с просьбой пояснить нам, куда делась основная улика, нам представят справку о том, что все 196 грамм использовали во время экспертизы, что само по себе бред, для того чтобы провести экспертизу, нужно всего лишь несколько грамм, нас же просто лишили возможности убедиться, что это вообще было. То есть в той фольге могло быть что угодно, даже мыло.

— Дайте позвонить домой, — прошу, заранее воображая ответ.

— Ты че, в Америку попала? — ответил служитель закона, доставая из кармана пачку дешевых сигарет «Ява», закуривая и нарочито пуская дым в лицо. Двигаю к себе листок бумаги и ручку, белый лист… Сколько раз такие же, как я, оговаривали себя, сколько раз признавались в том, чего никогда не делали, они писали текст под диктовку, и за каждой буквой стоял их многолетний срок, их несвобода, а порой и жизнь <…>.

Пишу. Пишу убористым почерком все как было, как забирали, как подкинули. Возвращаю лист со словами: «Ваши сотрудники подбросили мне это, у меня ничего не было, поверьте мне». Сейчас вспоминаю — смешно от своей наивности, глупости, незнания того, как работают эти люди. Равнодушный взгляд смотрел сквозь меня, ему совершенно не было интересно, что я говорю и кто сидит перед ним, я была заданием, целью, очередной палочкой в череде статистических данных, все остальное для него не имело значения. Он прочитал написанное мною и поднял на меня пустой и холодный взгляд, полное безразличие сквозило в нем: «Не захотела по-хорошему, пообщаешься с операми и все вспомнишь, дура!» Встал и вышел навсегда из моей жизни и из этого кабинета, больше я никогда его не видела <…>.

В комнату вошли двое, те самые, что брали у меня отпечатки пальцев: «Встала и пошла за нами». Мы вышли из кабинета, шли метров семь по грязному, обшарпанному коридору и подошли к железной двери с окошком, зеки называют его «кормушкой». Кормушка на двери имела своеобразную форму: большое уходящее углом углубление от середины стальных дверей, через смотровые щели можно было просматривать камеру с разных сторон, увеличивая угол обзора. Дверь открыли, один шаг — и я оказалась внутри замкнутого пространства, бетонной коробки, и дверь захлопнулась. После восьми с половиной лет десятки журналистов зададут мне один и тот же вопрос: «Что было самым страшным для вас во время заключения?» Я никому не сказала этого: самое страшное — это первый шаг внутрь камеры, и дверь, которая захлопнулась, и ключ, который поворачивается в замке в два оборота, тогда еще непонятно было — насколько, это была безысходность. Я огляделась по сторонам: небольшая комната, выкрашенная в синий цвет, грязный пол, деревянный настил, чтобы спать, постель не выдают, в углу стоит ведро для нужд, стены, сплошь исписанные надписями «менты — суки», «менты — козлы», зачеркнутые даты, адреса, чьи-то имена, «я был здесь», даже признание в любви.

Каждый, кто был здесь хотя бы час, почему-то делает то же самое, это какой-то ритуал, как будто важно, чтобы знал кто-то следующий, что он здесь не последний и точно не первый. Вас еще не признали виновным, не осудили, не вынесли приговор, но с вами уже говорят как с закоренелым преступником, вы уже никто, вы попали в эту систему, вы — лузер. Я опустилась на грязный пол, и у меня началась истерика, я начала рыдать в рукав своей куртки, тихо, чтобы никто не слышал моих слез и не видел моей слабости.

С первой ночи, проведенной здесь, вы становитесь другим человеком, дверь, которая захлопнулась за вами, навсегда делит вашу жизнь на «до» и «после», вы никогда не будете прежним, вы никогда этого не забудете. Это был новый и неизведанный мною мир, это был прыжок в пустоту, вниз со скалы...

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 2023108091 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 2023101237 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202371198 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202398281 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials