Искусство

ИскусствоТяжба о пенсии

Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

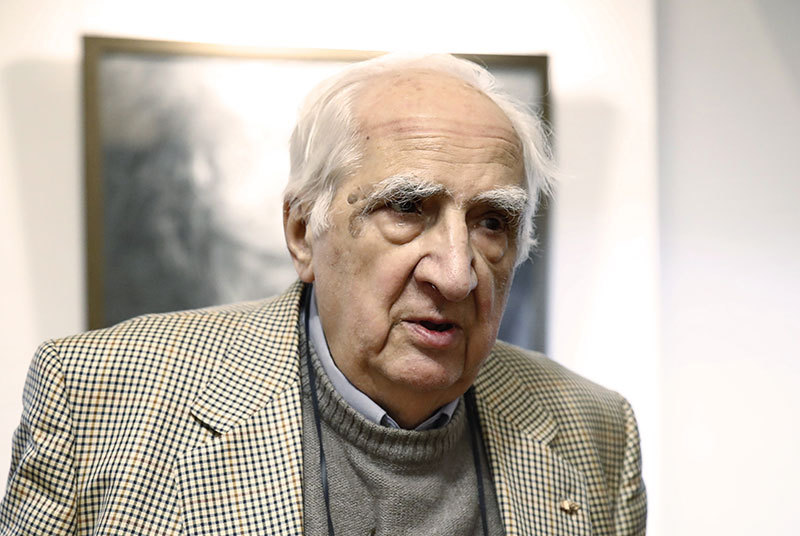

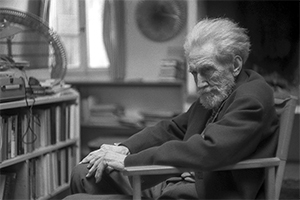

16 февраля 202217926 © Артем Геодакян / ТАСС

© Артем Геодакян / ТАССУшел из жизни Александр Павлович Тимофеевский (1933–2022). Известность ему принесли стихи для детей (с 1971 года вышли 25 детских книг) и работа в мультипликации — три десятка сценариев и тексты песенок. Менее известен Тимофеевский как автор недетских стихов, по словам Михаила Яснова, продолжавший «традицию русской гармонической лирики, обогащенной опытом эстетического противостояния советской системе».

Знакомство широкой публики с лирическими стихами Тимофеевского состоялось, когда ему было под 60. Первая книга, «Зимующим птицам», вышла лишь в 1992-м, несколько ранее — первые журнальные публикации. За ней последовало еще 13 «взрослых» изданий, несколько премий, в том числе «Нонконформизм-2015» — «за тихое диссидентство и детскую взрослость в поэзии». Нормальная судьба автора не только независимого, но и крамольного, долгие десятилетия находившегося под опекой госбезопасности. Литературный андеграунд, читатели самиздата знали Александра Тимофеевского с 50-х, в том числе по публикации в легендарном машинописном «Синтаксисе» Александра Гинзбурга, ставшем одним из наиболее значимых культурных событий своего времени.

В память о поэте мы предлагаем читателю прежде неопубликованное интервью, записанное в 2020 году. Беседа была посвящена волне увлечения поэзией, которая стала символом оттепельных времен. Поэтический бум эпохи оттепели целенаправленно начали изучать только в ХХI веке. Первыми за это взялись в 2017-м московские исследователи Евгения Вежлян, Марина Щукина, Дмитрий Ермольцев, Геннадий Кузовкин. Сохранение воспоминаний современников оттепели — одно из приоритетных направлений историко-филологической инициативы [1].

Подготовили публикацию Тимофей Воронов и Дмитрий Ермольцев.

Я всегда был одиноким волком и к этому привык. Всю жизнь разрывался на две части — я киношник и даже теперь, в свои восемьдесят семь, работаю для кино. Пишу вместе со своей женой и другом Наташей сценарии. С одной стороны, я думал: у меня все время занимает кино, я не могу заниматься своим любимым делом — поэзией; с другой, мне очень повезло — я пришел на «Союзмультфильм» в период его расцвета, там были замечательные люди, такие, как Эрдман, лучший драматург России, Вольпин. Прекрасные режиссеры — хорошие ребята и очень добрые, такое у них занятие — они до старости «играют в куклы», поэтому остаются детьми. С третьей стороны, меня абсолютно не приняла литературная тусовка. Когда меня в течение многих лет гнобил КГБ за стихи на смерть Фадеева, мне пришлось уйти с «Союзмультфильма», юридически я там оставался, а фактически работал администратором кинотеатра «Баррикадный», но я гордился тем, что всесильный КГБ меня боится, — Цвигун, заместитель председателя КГБ Андропова, сказал, что моих стихов и моего имени народ никогда не узнает. Но еще хуже отнеслась ко мне литературная тусовка — она меня не заметила (смеется). В каком-то смысле это естественно — я не учился в Литинституте, не участвовал ни в каких литературных объединениях, газетах, свалился им на голову. Но они пропустили многих замечательных поэтов, так что этим тоже можно гордиться.

С литературой мне повезло еще в детстве. По семейным обстоятельствам я жил у своей бабушки, которая сорок лет была учительницей литературы. К тому времени, когда я оказался под ее опекой, — мне было три, четыре, пять лет — она уже не преподавала, но репетиторствовала с отстающими учениками. Я сидел под столом, строил какие-то башни, в это время к ней приходил какой-нибудь оболтус, и она спрашивала: расскажи нам стихотворение Лермонтова «На смерть поэта». Он говорил: «Погиб поэт, невольник чести» — и надолго замолкал. Я из-под стола суфлировал: «Пал, оклеветанный молвой». Это происходило каждый день; так я прошел с бабушкой весь школьный курс литературы. Я очень полюбил классиков: Пушкина, Лермонтова. Потом для меня придумали такую замечательную вещь, говорилось: сегодня вечером соберутся исключительно взрослые, будут читать замечательные книги. Но если ты будешь вести себя идеально, то мы тебя в виде исключения допустим. Я, конечно, не вел себя идеально, а озорничал, как все дети. Но я садился за стол — вместе со взрослыми! — и читали, допустим, «Вечера на хуторе близ Диканьки». И я валился со стула от смеха, слушая, как на колядках девушки тащат в мешке Чуба, думая, что там колбаски, пряники и иные вкусности. Так я узнавал постепенно русскую литературу, так начиналась моя любовь к ней.

Стихи я начал писать тоже в детстве. Их записывала моя тетя, сама замечательная поэтесса — Екатерина Тимофеевская. Но все это происходило в городе Изюм под Харьковом. Туда пришли немцы. Думаю, ни той тетрадочки, ни того дома нет давно. У тетки я, бывало, спрашивал, став взрослым человеком: когда я лучше писал стихи, теперь или тогда? Она отвечала: конечно, тогда. Трудно понять, была ли это шутка или она действительно так считала.

Школа была для меня детским ГУЛАГом. В седьмом классе меня на месяц исключили из школы за стихотворный экспромт о Толстом, сданный в качестве сочинения. Но тогда же я попал в литературный кружок в Центральном доме пионеров. Так я нашел друзей — людей, которые любили стихи и писали сами, это было самое счастливое время для меня. Но произошла трагедия — трое мальчиков из кружка были расстреляны (Евгений Гуревич, Борис Слуцкий (полный тезка известного поэта), Владлен Фурман — участники подпольного антисталинского кружка «Союз борьбы за дело революции». — Д.Е.). С чего у них это (антисталинские настроения. — Д.Е.) началось? Те, кто был абитуриентом или уже студентом первого курса, подумали: почему наши сверстники, живущие в деревне, не могут поступить в вуз? Это размышление повело за собой разные другие размышления и т.д. К тому времени, когда их арестовали, я покинул кружок. Дело в том, что мы с моим другом Мишей Румером были влюблены в одну девушку (Сусанну Печуро, участницу «Союза борьбы». — Д.Е.). Боря Слуцкий сделал для кружка доклад, который нас потряс. Мы тогда любили Есенина, Маяковского, знали Багрицкого и Светлова, но когда речь зашла о Белом, Блоке, Гиппиус, Ходасевиче — обалдели. Доклад продолжался три часа в один день и три часа в другой. А мы с Мишей поняли, что девушка не обращает на нас никакого внимания, но влюблена в докладчика. Тогда мы решили: ноги нашей в этом доме не будет. Мы эту клятву сдержали, но нам стало грустно без наших старших друзей, а они пропали, и мы стали их искать, спрашивали у их родителей. И, быть может, самое страшное, что я видел в своей жизни, — глаза родителей. Об этом мне даже сейчас трудно говорить без слез. Письма этой девушке (Сусанна Печуро находилась в ГУЛАГе в 1952–1956 годах. — Д.Е.) в лагерь — в них были и мои стихи — я смог отправлять с 1953 года, после смерти Сталина.

Когда для меня перестал существовать литературный кружок, я ближе сошелся со своим другом детства Толей Якобсоном, удивительно знавшим поэзию. Мы были очень близкими друзьями, а потом и родственниками — я женился на Ирочке Улановской, а он на Майе Улановской, ее старшей сестре. В доме, где я жил со своей первой женой, было трое возвращенцев из ГУЛАГа — Майя и ее родители. В 1956-м в Москву хлынули возвращенцы, и дом Улановских был притягателен для многих — и освободившихся, и будущих диссидентов. В нашем доме дневала и ночевала Алексеева, там был замечательный и памятный мне на всю жизнь Эфроимсон, приходили Даниэль, Марченко, Солженицын. Молодые возвращенцы — те из кружка, кто остался жив, и их друзья, сидевшие по подобным делам, — среди них был Роман Сэф, заходил Петр Якир. А во ВГИКе, где я учился, вел курс Алексей Яковлевич Каплер, он тоже только что вернулся. У нас была замечательная преподавательница — Ольга Игоревна Ильинская, некоторых студентов она приглашала на кофе. Туда приходил Чухрай, который только что снял «Чистое небо», и с ним Наум Коржавин. Мне посчастливилось — года два я очень тесно общался с Коржавиным.

Важнейшим событием 1956 года была публикация в «Знамени» стихов из романа «Доктор Живаго». Мы были потрясены. Привыкли, что публикующиеся стихи — в основном про любовь к Сталину или Щипачев: «Любовь — не вздохи на скамейке / И не прогулки при луне». И вдруг: «Под ракитой, обвитой плющом, / От ненастья мы ищем защиты. / Наши плечи покрыты плащом. / Вкруг тебя мои руки обвиты. / Я ошибся... Кусты этих чащ / Не плющом перевиты, а хмелем. / Ну так лучше давай этот плащ / В ширину под собою расстелем». Откровенные любовные стихи. Моими тогдашними кумирами странным образом были два очень не совпадающих между собой человека — Слуцкий и Пастернак. Слуцкий, написавший: «Покуда над стихами плачут, / Пока в газетах их порочат, / Пока их в дальний ящик прячут, / Покуда в лагеря их прочат — / До той поры не оскудело, / Не отзвенело наше дело, / Оно, как Польша, не згинело, / Хоть выдержало три раздела» и т.д. И Пастернак: «Ты значил все в моей судьбе. / Потом пришла война, разруха, / И долго-долго о тебе / Ни слуху не было, ни духу. / И через много-много лет / Твой голос вновь меня встревожил. / Всю ночь читал я твой завет / И как от обморока ожил. / Мне к людям хочется, в толпу, / B их утреннее оживленье. / Я все готов разнесть в щепу / И всех поставить на колени».

Я не был тогда религиозным человеком и даже, наверное, не понимал толком, о чем это, — но мне казалось, что эти стихи, как и Слуцкого, соответствуют по настроению нашим революционным дням. Тут не могу не вспомнить Льва Давидовича Троцкого, говорившего, что молодежь — барометр революции. У нас во ВГИКе была забастовка, причем забастовка бессрочная. В общежитии арестовали двух ребят, которые громко говорили о венгерских событиях. И тогда секретарь комитета комсомола Милочка Голубкина — она была дочерью известного поэта Луговского — организовала забастовку. Эти ребята просидели недолго — через два года они вернулись и даже были восстановлены во ВГИКе. Была еще история с корейцами, которые учились на нашем курсе. Во всех социалистических странах были сообщения о XX съезде, в том числе и в Китае, хотя довольно скупые. В Корее об этом не было сказано ни слова Ким Ир Сеном, как будто съезда не было и знаменитая речь Хрущева не была произнесена. Корейцам было запрещено говорить на эти темы — а как можно студентам такое запретить. И они говорили. Их предупредили раз, другой, а потом просто схватили и отвезли в корейское посольство. Хотели вернуть в Северную Корею, где их ждал расстрел. Они выбили окна и бежали. Надо сказать, им предоставили политическое убежище, они продолжали учиться во ВГИКе, были любимцами курса.

Наконец мои стихи попали в «Синтаксис» Алика Гинзбурга, где среди авторов были такие люди, как Сапгир, Холин, Сева Некрасов, Рейн, Бродский, Юнна Мориц, Еремин, Уфлянд. Они не печатались — главной чертой пятидесятников было то, что все они — рукописные люди. Хотя у меня была надежда напечататься — и сорвалась в самый последний момент. Я был из ходоков в журнал «Юность» (и там были опубликованы мои переводы болгарских поэтов), каким-то образом меня заметила Наталья Кончаловская, хотя она не имела прямого отношения к журналу. И предполагалась сенсация: Кончаловская собиралась поместить в «Юности» подборку из пятнадцати-восемнадцати моих стихотворений со вступительным словом, обычно же печатали не более трех стихотворений одного автора. Но верстку рассыпали — она показала подборку Сергею Михалкову, и он сказал: «Еще рано ему». Это было в 1957 или 1958 году. Много лет спустя я работал на «Мостелефильме», делали михалковский «Праздник непослушания». И Михалков, который, видимо, не помнил мою фамилию, прислал письмо: пусть песни к «Празднику» напишет автор песенки крокодила Гены. И я написал, но не считаю это лучшей своей работой. Я и мои друзья не очень стремились публиковаться. Главное, что мы могли читать стихи друг другу. Стихи ходили в основном в рукописях — и не только молодых поэтов, но, к примеру, того же Михалкова. Сейчас книги выпускают очень быстро, тогда же типография могла печатать сборник стихов полгода. А басен Михалкова ждали, существовал круг их любителей. «Приобрел я Брема первый том / И там про львов прочел такие вещи! / И сколько львы живут, и кое-что похлеще» — это было круто.

Что касается известного спора между физиками и лириками, у меня за долгую жизнь такое наблюдение (а я много дружил с технарями, физиками, астрофизиками) — «физики» порой лучше знали поэзию современную и классическую, чем сами поэты.

В 1958 году я участвовал в чтениях на площади Маяковского. Это был один из самых счастливых периодов в моей жизни. Моя жена должна была родить, ее положили в родильный дом заранее, и мой маршрут туда пролегал через площадь Маяковского. Я навещал ее ежедневно и, проходя туда или обратно, читал свои стихи вместе с другими поэтами. Трудно вспомнить, какие из своих стихов я прочитал первыми, но предполагаю, что это были стихи того времени, посвященные Майе Улановской: «Вы говорите, образа? Портрет? / Не надо здесь портрета. / Я б написал одни глаза — / глядят глаза и ждут ответа» и т.д. «Ночной поезд», «Слово»: «стертою монетой упало слово». И я был счастлив, когда видел, как одна женщина плакала, слушая мои стихи. Свой опыт 50-х я смог повторить в XXI веке, когда там же происходили чтения. С микрофоном, на всю площадь: «Мы по-прежнему в говне, / Обошла нас Божья милость. / В этой трехнутой стране / Ничего не изменилось».

Я приходил на Маяк с Анатолием Якобсоном, с моим приятелем, прекрасным поэтом Александром Ароновым. И очень грустно, что публика знает только одну его вещь — «Если у вас нету тети», вошедшую в фильм «Ирония судьбы». Аронов пел свои песни сам, у него были десятки замечательных песен. Двадцатилетним юношей он пел: «Мой отец ушел куда-то, а куда — не говорит». Отец умер. Это потрясающие стихи, никто не говорил так о смерти. Или: «Мой дом на берегу реки — с трамвая к нему перебегу, взберусь по сваям, задвинусь до утра на семь задвижек и буду…» тра-та-та, забыл… «стараться выжить в стенах дома моего». Написано в 50-е, но как подходит к нашей пандемии. Но он очень небрежно относился к своему песенному наследию.

Вопрос о том, больше или меньше сейчас интересуются стихами, должны решать социологи. Но мне кажется, что по сравнению с временами моей молодости сильно упал интерес к поэзии. Если говорить о моем поколении, мы очень интересовались классиками. Боже мой, какая радость для нас была узнать новые стихи Пастернака (и мне посчастливилось с ним встречаться), Ходасевича, Цветаевой, Анны Андреевны Ахматовой! Все это было открытием, праздником нашей жизни. Один из лидеров современной поэзии Мария Степанова сказала о необыкновенном поэте Григории Дашевском: «Его уход равен уходу Блока». А я вращаюсь в Фейсбуке, регулярно помещаю там свои стихи, внимательно слежу за тем, что пишет поэтическая молодежь, — они не знают Дашевского и знать не хотят. Но есть же древнеегипетский манускрипт, где уже тогда старики написали: молодежь стариков не почитает, книг не читает, к добродетели почтения не имеет, безобразничает и вообще никуда не годится по сравнению с нами. Я бы не хотел оказаться в роли этих чересчур нравственных египетских старичков.

[1] Она реализуется при участии мемориальской* исследовательской программы «История инакомыслия в СССР» (руководитель — Геннадий Кузовкин) и Проектной лаборатории по изучению творчества Юрия Любимова (руководитель — Евгения Абелюк).

* НИПЦ «Мемориал» является организацией — членом Международного Мемориала, который внесен Минюстом в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО».

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 202217926 Театр

Театр Литература

Литература Искусство

Искусство Искусство

ИскусствоЛюбовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»

14 февраля 202217032 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая Россия Театр

Театр Кино

Кино Современная музыка

Современная музыкаКак перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым

10 февраля 202218041 Литература

Литература