Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

© Ленфильм

© ЛенфильмНа голове у дона Руматы — фаллического вида видеокамера. Именно через ее стимпанковский «рыбий глаз» мы должны бы наблюдать трехчасовую хронику Арканарской резни. Но взгляду скучно сидеть на месте — и он срывается, бестелесным оком мечется по душной коммуналке замка, псом вьется у грязных сапог, привлекая внимание придворных карликов и идиотов. Кто этот субъективный наблюдатель, снимающий свой медиевистский кинотеатр.doc, — Румата, божественная сущность, инопланетный комар, оператор с «Ленфильма»? Зачем он пытается сделать свой взгляд моим, зачем приближается к бутафорским стенам, зачем валится в грязь, вглядывается в реквизит, зачем тянет носом воздух? Запах все равно не останется на пленке, сколько раз ни пожалуйся на вонь перед камерой.

Запах. Кажется, что воссоздать визуальными средствами смрад нужников, трупов и тухлой рыбы было главной задачей всей съемочной группы Германа. Ну да — силой фильмов Германа всегда был их гипертрофированный натурализм, точная детализация экранного мира, проявленная не только в многочисленных предметах быта, фактурах и мелких звуках, населяющих кадр, но и в телах, их пластике, их голосах. Правда тех фильмов — «Лапшина», «Двадцати дней», «Хрусталева» — была специфической правдой советской жизни — двойной, расщепленной между утопией и кошмаром, и она прекрасно прочитывалась даже теми зрителями, которые не застали тридцатых, сороковых, пятидесятых. Это, в общем, неудивительно — память о том времени всегда таилась ровно в таких же деталях: в картинках из старых книг и кадрах из других фильмов, в голосах архивных радиоспектаклей, в трофейном сервизе, в кожаном пальто из чулана. Кино Германа просто выпускало духов из всех этих уютных ламп с зеленым абажуром, оно говорило на том же языке междометий, поз, жестов. И этот язык был определенно русским — именно в силу этого обстоятельства знаковая система самого сложного и невербального фильма Германа, «Хрусталева», не была прочитана иностранцами.

© Ленфильм

© Ленфильм«Трудно быть богом», средневековая POV-версия того же «Хрусталева», оказывается нечитаемой уже и для нас. Дело тут вовсе не во взорванном нарративе, обрывочных, сбивающихся на бормотание диалогах и общем демонстративном презрении к беллетристичности прозы Стругацких. Это все как раз понятно и оправданно: «Трудно быть богом» борется с логоцентричностью и — куда сильнее, чем «Хрусталев», — стремится к говорению не языком прописанных в сценарии реплик, а самим телом фильма. Но именно язык тел тут и не срабатывает. Да, «Трудно быть богом» натуралистичен более всех предыдущих фильмов Германа — но совсем не реалистичен, его натура, от основания придуманная и построенная художниками-бутафорами, чужда и мертва для зрителя. Этот раблезианский мир грязи, вони, фаллосов, вшей и дегтя неприятен и дик — и при этом вовсе не кошмарен. Он выдумка, фантастика, фантазм — а фантазм становится кошмаром, только воплотившись наяву. «Трудно быть богом» со всеми его камзолами, колпаками, резными стульчаками и прочей рыцарской бутафорией остается в фантазийном поле, и чем больше стараются художники, возводя сказочные фортификации и обмазывая их говном, тем вернее, крепче стена остранения между зрительным залом и доном Руматой.

Какие-то обрывки памяти об СССР, впрочем, все же долетают до нас с Арканара — вот закадровый голос, читающий научно-фантастический текст с интонацией, больше подходящей для деревенской прозы (или пролога «Лапшина»); вот сюрреалистический выезд закованных в латы прогрессоров на шашлыки, в тумане звучит смутно знакомая мелодия — не то «Постой, паровоз», не то «Солнышко лесное», вот Румата читает вслух Пастернака («Кто это написал? — Я!»). Как трактовать эти эпизоды? Непонятно — и они остаются странными, сюрреалистическими моментами, пунктумами, создающими ощущение диковатого, обескураживающего дежавю.

© Ленфильм

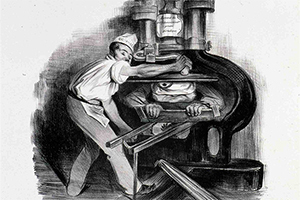

© ЛенфильмЭти единичные моменты выпадают из общего массива картины с той же легкостью, с какой в самом фильме сыплются кишки из врагов дона Руматы. Значит, тотальность этого фильма-инсталляции оказывается несостоятельной — мир Арканара остается вещью в себе, которую невозможно прочувствовать, которой невозможно ужаснуться. Ее можно лишь попробовать оценить холодным рассудком, подвергнуть анализу, сопоставлению, классификации и прочим умертвляющим кино процедурам. Но, кажется, именно это — путь к пониманию настоящего смысла фильма, спрятанного от увлекающейся публики за заклинанием «за серыми всегда приходят черные» (а именно так — как страшное пророчество о наступлении Империи Зла — и воспринимается «Трудно быть богом» прогрессивной общественностью). Однако фильм Германа — вовсе не фантастика, а значит, и не пророчество. Кони, латы, замки, костры и инквизиция — это, простите, не будущее, а прошлое. Прошлое костюмно-исторического фильма, который в русском кино всегда имел две ипостаси — детское кино и снятые по велению Сталина байопики «сильных личностей». Не нужно долго вспоминать самый главный фильм этого жанра — «Ивана Грозного» Эйзенштейна, в котором исторический антураж был тоже крайне декоративно-условным. Трагедия Эйзенштейна — самый известный кинорассказ о печальной судьбе волевого правителя в России, но специалисты вспомнят еще и «Петра Первого» Петрова по сценарию Алексея Толстого. В первоначальной версии толстовского сценария была все та же трагедия прогрессивного царя, деморализованного неисправимостью природы русского человека. Железная поначалу воля Петра вязнет в повсеместном кумовстве, воровстве и предательстве, и всю вторую часть дилогии царь проводит в полубезумном оцепенении. Все бесполезно — и реформы, и репрессии.

© Ленфильм

© ЛенфильмГермановский Румата — ровно такой же всесильный дон, разочаровавшийся и в слове, и в мече, в прогрессе и в человечестве, пустивший все на самотек и смиренно бредущий со своими кнехтами по ледяной пустыне. И этот поход — вовсе не восхождение Фауста по леднику. Это — точный финал «Хрусталева», в котором генерал Кленский в дружной компании бл*дей и уркаганов мчит на желдорплатформе по сибирским снегам. Короче, дело тут не в последовательности белых и красных, черных и серых, а в том, что на смену им всем однажды приходит старший научный сотрудник с танком — а все продолжает идти как прежде.

Эта вечная русская проблематика, которая восходит к известной сцене примерки шапки в «Борисе Годунове», кажется абсолютно ветхозаветной в сегодняшнем общемировом политическом контексте (не будем подробно останавливаться на его разъяснении — почитать об этом можно, например, здесь). «Трудно быть богом» отчаянно устарел еще до своего выхода на экраны, он кажется ископаемым колоссом, ненужным и неуместным в нашем сегодня, огромной самодвижущейся руиной величия — и величия Германа, и величия советского кино, и величия русской культуры XX века. Он был живым, пока шли его съемки, и немедленно окаменел по их завершении. В сущности, все, что мы видим на экране, — это единственно доступная нам документация великого перформанса «Съемки последнего фильма Алексея Юрьевича Германа» (из-за пассивного сопротивления семьи мы вряд ли в ближайшее время увидим второй документ — фильм Антуана Каттина, снятый на площадке «ТББ»).

© Ленфильм

© ЛенфильмВпрочем, именно это торжество энтропии, распада всего — текста, материи, личности героя, — а вовсе не какая-то приходящая и уходящая, подобно отливу, социополитическая актуальность и делает «ТББ» фильмом, неподвластным времени. Забудутся мелодии, имена, контексты — но разрушительное течение Леты, смывающей все, вечно. Русские супрематисты планировали войти в вечность, став соучастниками времени, они мыслили свои квадраты и треугольники как шрамы, как обелиски, воздвигнутые на месте гибели художественного образа, справедливо полагая, что могильная плита может продержаться куда дольше, чем любое живое явление, что за мертвыми — всегда большинство. Вы много раз слышали это красивое выражение «кино снимает смерть за работой». Так вот, фильм Германа ничего не снимает, не репрезентирует. Он сам эта работа и есть.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020880 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020744 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 20201380 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020849

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020754 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020526 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020800