Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

© Extension 765

© Extension 765Что бы там ни происходило с несчастной героиней «Не в себе», с самим фильмом все в пределах нормы. К гладкой режиссуре Стивена Содерберга не пристает ни жанровая, ни стилистическая зараза — и его новая работа стерильна, как операционная. Отважно снятый на айфон фильм ужасов с покушениями на высказывание о духе времени? Пусть говорят. На самом же деле, хоть и притворяясь попеременно то хоррором, то социальной драмой, а то и техническим экспериментом, в каждой из этих ипостасей «Не в себе» существует крайне сдержанно, без откровений и даже отличительных, «авторских» черт, и остается, в конечном счете, бесполезным полым объектом, пилюлей-пустышкой, ничем.

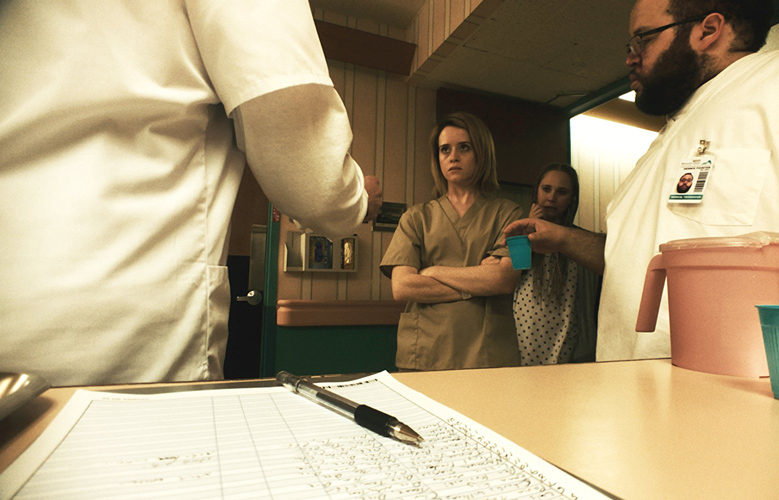

Во внеконкурсной программе Берлинского фестиваля «Не в себе» гостил на правах фильма ужасов. Но будет просто несправедливо по отношению к честным ремесленникам хоррора признавать эту картину жанровой. Пусть ее героиня — девушка в опасности, пусть Содерберг и приставляет к ней положенного маньяка, скрываясь от домогательств которого, та переезжает в чужой город. Пусть даже поначалу эта история имеет параноидальный привкус: совсем измучившись манией преследования, бизнесвумен Сойер Валентини обращается за психиатрической помощью — а получает полную программу страховой (или карательной, здесь это одно и то же) медицины. «Раздевайтесь до нижнего белья», — лениво мычит медсестра. От ее монотонного голоса, от заспанного, тупого взгляда и впрямь ничего не стоит провалиться в липкий кошмар; вот как запросто твоя жизнь вдруг сжалась до размеров желтого кабинета без окон. Абсурдно и в то же самое время до зевоты обыкновенно.

© Extension 765

© Extension 765Да только на грубом приеме в регистратуре все страхи (по крайней мере, для зрителя) и закончатся. Не просто оказавшись запертой в психлечебнице, но и встретив тут своего преследователя из прошлой жизни (некто Дэвид, он материализуется из ниоткуда в облике медработника), героиня постепенно начинает сомневаться в собственном рассудке. Но вместо того, чтобы хранить секреты до конца, оставляя зрителя в приятном напряжении, Содерберг почти сразу проговаривается на крупном плане: смотрите, да это же Дэвид подбрасывает лишнюю психотропную таблетку в стаканчик пациентки! Дальше режиссер как ни в чем не бывало продолжает упражняться в классическом каноне хоррора: в подвале, затем в саду, потом в багажнике автомобиля — везде отыщется по свежему трупу... сколько бессмысленных жертв для такого односложного сюжета! Дав ответы на все ключевые загадки сюжета, Содерберг оставляет героиню шататься по однообразным темным коридорам — уже во всех смыслах бесцельно.

Тут бы заподозрить, что под ужасной личиной психотриллера скрываются социальная драма и авторский комментарий на злободневные темы: сталкинг, сексуальные домогательства, аферы медицинских компаний и тоталитарные ловушки демократии (разнообразные социальные институты успешно сотрудничают, чтобы покрепче затянуть на мисс Валентини смирительную рубашку — для ее же, разумеется, блага).

© Extension 765

© Extension 765Все перечисленные темы и в самом деле присутствуют (или, точнее сказать, громоздятся) в фильме Содерберга, но по всей актуальной повестке он проходится со скоростью и сдержанностью стенографиста, у которого нет времени расшифровывать отдельные слова и фразы, ведь нужно спешить дальше. Все важные и правильные понятия Содерберг бросает с безразличием, точнее — с дозированным участием дежурного терапевта. Каждой проблеме выписывается стандартный рецепт: системе махинаций со страховками — разоблачение и уголовный суд, маньяку — расплата, а жертве преследований — надежда на реабилитацию. Режиссерская версия ОМС. Распишитесь тут.

Но, может быть, все социальные обстоятельства — такая же неизбежная условность, как и жанровые каноны? Ведь Содерберг, в конце концов, формалист, техническими спецификациями фильмов он всегда был увлечен куда больше, чем людьми, населяющими тот или иной формат кадра. Вот и здесь — очередной эксперимент с бюджетом и сроками съемки, режиссерский вызов производственным несовершенствам камеры айфона (победа оказалась неполной — некоторые сцены пришлось все же снимать на фотоаппарат). Первые 15 минут «Не в себе» как будто все подтверждают: широкоугольный объектив, выгибающий изображение по краям, причудливые ракурсы съемки, в том числе кадры, снятые оставленным на столе телефоном. К сожалению, стоит Сойер угодить в застенки психбольницы, как мы забудем, что в руках у оператора айфон. Коридоры лечебницы, палаты пациентов, смирительные ремни и обитые войлоком одиночки — все это и само по себе настолько безысходно, болезненно, вывернуто, что «рыбий глаз» едва ли привносит что-то новое в это царство клаустрофобии. Микрокамера со всем ее пластическим потенциалом вместе с героиней сдается на принудительное лечение. Здесь каждому гнутому кадру найдется свой хоррор-диагноз с перспективой последующей нормализации. Когда вокруг — декорации фильма ужасов, деформированная картинка смотрится как раз предсказуемо-нормально.

© Extension 765

© Extension 765Любопытно, что даже немногие по-настоящему неожиданные и ударные моменты фильма очаровательны в своей... обыденности. Так, краткое зрительское воодушевление вызывает полуминутное появление Мэтта Деймона, топчущегося на периферии сюжета в тишайшей роли отставного полицейского. С мягкой интонацией специалиста он даст отчаявшейся героине бытовые рекомендации — парковаться под фонарем, избегать фотографий, удалиться из всех социальных сетей. Подобная рутина, обычность была и остается главной стихией Содерберга, самым ценным ресурсом его фильмов. «Да я куда нормальнее всех вас!» — срывался когда-то на крик видеофетишист из самой успешной работы режиссера. И этот же крик прорывается в каждом последующем его эксперименте — не как требование новой нормальности, скорее, как признание того, что всякая революция прорастает из банальности и быта, ими же и заканчиваясь (достаточно вспомнить, как Содерберг трактовал биографию Че Гевары). В этом смысле мы все уже живем в экспериментальной вселенной Содерберга, просто не замечая, как его былые эксперименты с формами, жанрами и схемами дистрибуции становятся обыденностью.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020951 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020813 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 20201511 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020903

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020827 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020565 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020884