Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

Московская биеннале помимо Основного проекта традиционно включает большую программу параллельных и специальных проектов. Участники и организаторы четырех таких проектов рассказали COLTA.RU о тех отношениях, которые возникают в процессе работы над выставками.

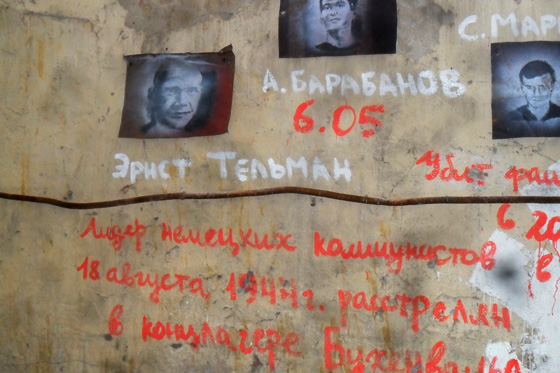

Хаим Сокол, «Стена солидарности», 2013© Хаим Сокол

Хаим Сокол, «Стена солидарности», 2013© Хаим Соколучастник проекта «МедиаДвор», проходящего с 24 сентября по 15 октября в одном из зданий Высшей школы экономики и организованного совместно с Государственным центром современного искусства

— Почему ты решил сделать работу «Стена солидарности»?

— У меня было время подробно поразмышлять, что такое паблик-арт, за год преподавания в Школе Родченко, где я веду курс про паблик-арт, что, собственно, стало для меня возможностью проанализировать эту область.

Я подумал, что это не просто двор, не просто какое-то место. Это вуз, где учатся студенты, их учат преподаватели. Делать нечто без них, без какого-либо их участия не имеет смысла. Даже и года не нужно было, чтобы понять эту очевидную вещь. Я подумал, что надо как-то попытаться задействовать студентов, организовать их именно как студентов. Потом уже по ходу дела эта идея трансформировалась из стенгазеты в «Стену солидарности». Хотелось пробудить их студенческий дух, коллективное сознание.

— Получилось?

— Нет, вообще ни капли. Я тебе даже больше скажу: потом, когда я уже все сделал, была встреча с художниками, и пришел кое-кто из тех самых студентов, с которыми я встречался, прежде чем рисовать что-то на стене. И они сказали: «Да, мы поняли, это провокация с вашей стороны, и мы будем зарисовывать, исправлять». Я даже обрадовался, подумал, что что-то все же в них проснулось. Единственное, о чем я пожалел: надо было снимать в динамике эту стену. И наконец я туда выбрался, чтобы посмотреть, как же все изменилось, — и ничего не изменилось, никто ничего не сделал, всем пофиг.

— Даже негативной реакции нет?

— Там кто-то аккуратненько какие-то граффити баллоном написал, что-то такое непонятное, но сделал это, стараясь не задеть мои надписи и рисунки. То есть это не сработало даже как провокация. Только гвозди кое-где выпали.

Хаим Сокол, «Стена солидарности», 2013© Хаим Сокол

Хаим Сокол, «Стена солидарности», 2013© Хаим СоколЭто интересный вывод. Это был такой эксперимент с предсказуемым результатом, но тем не менее. Я встретился с группой студентов-добровольцев, даже в каком-то смысле активистов, но активистов не в нашем, а скорее в таком комсомольском понимании. Мы более трех часов беседовали, что такое солидарность, что такое быть в истории. Я старался не предлагать им готовых решений, а просто навести их на какие-то мысли, размышления. Само по себе это было очень интересно, потому что выяснилось, что эти ребята не обладают никакой коллективной идентичностью. То есть личной, персональной — вполне себе, с социальной, национальной, религиозной все в порядке, вполне себе образованные, начитанные ребята, знают Фуко, Агамбена, все они знают, все изучали. Но коллективной идентичностью они не обладают, для них это все не просто чуждо, но враждебно. Они сразу отреклись от студенчества, когда я им начал вкратце рассказывать, что студенчество всегда было своего рода авангардом общества: конец XIX — начало ХХ века в России, 1968 год в Европе и Америке, студенты в Китае. Они мне сказали: «Мы не ощущаем себя как некая группа». Я попытался выяснить, кем же они себя ощущают: никем. И, конечно, у них нет не то что критического — вообще никакого взгляда на общество, на современные проблемы. Не знаю, может, я слишком многого от них требую, им все-таки по 20 лет.

Мы вроде бы чуть-чуть приблизились к пониманию, что образование становится все более недоступным. Эта проблема их как-то волновала, но тоже так довольно пассивно. Они рассказали мне, что вышел закон, который позволяет вузам самим назначать цены на общежитие. Государство больше не регулирует ценообразование в этой сфере. Если раньше студент платил 5 или 10 процентов от стипендии — это мизерная сумма, то теперь каждый вуз может определять цену сам.

— То есть они знали о том, что их непосредственно касается?

— Они хотя бы знали то, что, конечно, касается не их лично, а скорее их товарищей, потому что там были все москвичи либо более или менее устроенные. В общем, они с этой проблемой не сталкиваются.

Короче говоря, когда мы заговорили о мигрантах, о проблемах гендерной, расовой, трудовой дискриминации, это все звучало как будто на непонятном и странном языке.

Хаим Сокол, «Стена солидарности», 2013© Colta.ru

Хаим Сокол, «Стена солидарности», 2013© Colta.ru— А как ты подобрал тех героев, которых в итоге изобразил?

— Повторю, может, я многого от них требую, хотя молодогвардейцам, например, было не больше лет. По итогам нашей очень продолжительной беседы я попросил их каждого в отдельности прислать мне имена людей, с которыми они солидарны. Причем изначально я их никак не ограничивал — это мог быть человек или из истории, или из их личного окружения, или из нашего настоящего. В итоге я получаю Стива Джобса, Нагарджуну, Ларса фон Триера. Был, правда, Агамбен, но тоже непонятно, что значит быть солидарным с Агамбеном. Человек, который прислал Агамбена, насколько я знаю, никак активно не участвовал в антифашистском движении, не отстаивает права мигрантов. Я ужасно разозлился и решил не рисовать всех этих персонажей, потому что есть гораздо более близкие и серьезные проблемы, нарисовал узников 6 мая — не всех, потому что пришлось бы рисовать очень много, — и перемешал их с другими персонажами: Ульяна Громова, Эрнст Тельман. Нарисовал молодого Ленина вместе с Джобсом и поставил между ними вопросительный знак, чтобы, глядя на эту стену, они хоть о чем-то задумались. Я уверен, что большинство из них скажет «Джобс», но, по крайней мере, это уже будет более осмысленный выбор. Изначально я хотел их спровоцировать, а может, и научить, заставить думать.

— Это будущие журналисты?

— Нет, журналисты — в другом крыле, а «Стена солидарности» находится на факультете культурологии. Еще хуже: это будущие культурологи, которые воспринимают культуру совершенно отстраненно, не понимают, что значит быть в культуре. Можно изучать Фуко, но вот вместе со студентами из Школы Родченко мы начали говорить: если вы какое-то имя предлагаете для «Стены солидарности», это некий политический жест, ваш политический выбор. Чтобы быть солидарным с Фуко, надо не просто его изучать, а разделять его взгляды, личные позиции. Я говорил студентам: вы знаете, что Фуко был левым, геем? Это было для них как-то странно. Я думаю сделать об этом проект, мы — во время обсуждения — говорили довольно широким кругом, не знаю, насколько мой диктофон все уловил. Но было бы интересно расшифровать эту беседу.

— А ведь именно культурологи у нас часто пишут экспертные заключения для судов, в том числе типа таких, какой был по поводу Самодурова и Ерофеева.

— Ну вот...

Я надеялся, что последует какая-то реакция — либо со стороны университета, либо со стороны самих студентов. Есть же множество способов с этой стеной взаимодействовать. В конце концов, все эти портреты можно довольно легко содрать. Главное мое упущение, что рисовал я все-таки один. Мы договорились делать это в виде граффити, но стояли бесконечные дожди, поэтому я нарисовал все сам в мастерской, а уже под чудовищным проливным дождем мы все это прикрепляли. Студенты не участвовали в непосредственном процессе создания работы, а было бы интересно посмотреть, что бы они сделали — рисовали или что?

Такой вот эксперимент с довольно печальным концом, но, с другой стороны, если вернуться к искусству, я считаю, что паблик-арт должен быть вот таким. Не в смысле эстетики взаимодействия — я бы даже назвал это антивзаимодействием: делать что-то не вместе с группой, а вопреки этой группе. Надо нам поменьше думать, какие штуки ставить в городе.

Любовь Матюнина, «Алек», 2012. HD видеопроекция. Предоставлено художником© Виктория Ушканова

Любовь Матюнина, «Алек», 2012. HD видеопроекция. Предоставлено художником© Виктория Ушкановакуратор проекта «Играя с природой», проходящего с 23 сентября по 30 октября в ЦСИ «Сокол»

— Как ты мне сама говорила, ты предполагала, что будет провал. Почему? Что тебя смущало?

— Меня пугала моя площадка. Я видела ее, думала о ней и приходила в ужас. И еще меня смущало, естественно, отсутствие денег на ремонт этой площадки. Плюс, понимаешь, поскольку я не тусую в Москве, никто не считает нужным ко мне приходить. Не то чтобы так в конце концов и случилось, но был у меня такой страх, что поскольку меня никто здесь особо не знает, то и интересоваться моей выставкой также никто не будет.

— А ты думаешь, что московская сцена строго завязана на знакомства?

— Мне кажется, что да.

— У тебя есть опыт жизни и работы в других странах. Отличается ли такая ситуация от того, что происходит, например, в Голландии или Польше?

— Абсолютно то же самое. Дело не в московской ситуации, а в том, что выставок и мероприятий столько, что ты приходишь только к тем людям, к которым действительно хочешь прийти. Либо это должно быть какое-то экстраординарное событие.

— А разные организационные моменты тебя не смущали в Москве? Москва славится тем, что многие выставки криво делаются, и не потому, что куратор плохой или художники не очень, а потому, что у институций нет понимания, как и зачем делать выставки.

— Я как-то не боялась. Мне казалось, что с этим все будет в порядке. В итоге так и получилось, потому что у меня была очень профессиональная команда строителей, на которых, я считаю, можно положиться в любой ситуации. Мне с ними невероятно повезло. У меня были мысли о том, что я их не найду, что мне никто не поможет, что я не найду денег, что у меня не будет оборудования и, более того, что у меня не получится сделать несколько работ, а большинство из них производилось в Москве. За четыре дня до выставки я не была уверена, что они получатся.

— Большая часть художников — из-за рубежа, у них до этого не было опыта работы в России. Как они были настроены?

— Они были напуганы. Еще до прибытия они задавали мне вопрос, нужна ли им охрана. Они меня всячески доставали, пытались притащить из-за границы свое оборудование. Кто-то пытался арендовать его где-то за границей, кто-то пытался его купить, прислать. И не только оборудование — даже цветы. Я им говорила: «Ребята, мы все это сможем найти в Москве». Я, конечно, не во всем была уверена, но в итоге сложилось идеально. Но вот они как раз боялись, что здесь все будет непрофессионально, что они не найдут того, что им обычно нужно. Они были абсолютно не защищены психологически, не понимали, куда они едут.

Родерик Хитбринк, «Гипербдительность (или Что известно слону)», 2013. Перформанс, размеры и продолжительность варьируются© Виктория Ушканова

Родерик Хитбринк, «Гипербдительность (или Что известно слону)», 2013. Перформанс, размеры и продолжительность варьируются© Виктория Ушканова— Почему так происходило? Почему у них создавалось такое впечатление? Это был некий миф о России или они что-то знали, кто-то им сказал, что здесь все так?

— Это хороший вопрос. Думаю, и то и то. С одной стороны, есть некий миф, что у нас здесь абсолютный хаос и тьма, — это то, что транслируется на Запад: наша прекрасная политическая ситуация, цензура. С другой стороны, есть опыт их коллег по работе с нашими институциями. Кому-то где-то что-то недодали, не сделали. Все это обрастает слухами-сплетнями. В итоге мы получаем ситуацию, когда художники просто боятся ехать в Россию.

— После этой поездки у них изменилось мнение или нет?

— Получилось очень интересно. Они все были в панике. Приехав за две недели до выставки, они увидели, что монтаж не начался, он так и не начинался первые дни, пока они были в Москве. Монтаж начался за пять дней до выставки. А художники к такому не привыкли. Они хотели посмотреть список оборудования, вообще об очень многих вещах узнать заранее, а этого всего не было, потому что я тоже была на месте всего две недели и мне требовалось время. Художники были в ужасе, в шоке, страшно паниковали — ровно до того момента, как поняли, что все равно все получится.

Есть какие-то частные случаи: одна художница приехала, провела кастинг — за три минуты выбрала актрису, которая ей идеально подошла для перформанса. Были люди, которые долго мучились, потому что мне не хватало бюджета и я не могла им дать все, чего они хотят. А ведь европейцы не идут на компромиссы: я хочу вот это оборудование, и ты хоть тресни — дай мне его, иначе я не буду показывать видео, а имеющийся проектор — абсолютное говно, я не буду с ним работать. Ни в какую, уперся рогами — и все. И вот сначала они приехали, а у них ничего нет, а потом смотрят — у одного все выкристаллизовалось, у другого, у третьего... В итоге они становятся спокойнее. Видят, что у их коллег все получается, и тогда начинают тусоваться. И это был еще один риск. Мне казалось, что все провалится, потому что в какой-то момент они так расслабились, что начали тусоваться слишком активно. Я просто не могла их собрать. Они нашли себе друзей, подружек и пошли по барам.

Вид экспозиции. Екатерина Чернышева, «Веселая Чепуха», 2010 - продолжается. Коллаж, печать с увеличением, размеры варьируются© Виктория Ушканова

Вид экспозиции. Екатерина Чернышева, «Веселая Чепуха», 2010 - продолжается. Коллаж, печать с увеличением, размеры варьируются© Виктория УшкановаНо я хотела бы сказать о другом: у нас были некоторые проблематичные инсталляции. Был момент, когда мы монтировали с художником видеопроекцию в два часа ночи и поняли, что не можем привинтить проектор вручную, нам нужен профессиональный кронштейн. И наш главный строитель говорит: «Ну все, прыгайте в такси и езжайте в круглосуточный магазин, там все купим». И тут художник понял, что это сработает — и именно потому, что мы в Москве. Нигде в Европе в ночь с воскресенья на понедельник нельзя купить оборудование в такое время суток. Он поехал среди ночи в магазин, купил то, что ему нужно, и мы все смонтировали. Вообще было много приключений. Художники были, конечно, в шоке, но в итоге все им очень понравилось, в том числе открытие. Все были очень довольны.

— А с российскими художниками все было хорошо?

— С ними было очень интересно. То же самое спрашивали иностранцы. Они не могли понять, где же российские художники. Они никого не видели. С русскими было спокойнее — они знали, что все получится, привыкли работать в любых обстоятельствах, я думаю. Валя Фетисов пришел в последний момент, когда у них уже все было сделано, чуть ли не в день открытия, и смонтировал свет. Он, естественно, проверил все заранее, мы обо всем договорились. Оля Зовская тоже приехала с работами в день открытия (хотя до этого несколько раз заходила посмотреть пространство). Ну и Альберт Солдатов — также.

Русские ко всему спокойно относились. У иностранцев вначале не было доверия, и они бегали за строителями, стояли у них над душой, ждали, пока те уделят им внимание. С российскими художниками мы договорились о расположении работы, обсудили кое-какие детали, они спокойно пришли в день открытия на монтаж. А иностранцы не вылезали практически из помещения, следили за всем, что происходит. Нет у иностранцев к нам доверия. Были ситуации, когда иностранные художники назойливо и занудно объясняли мне, что я должна сделать как куратор, пытались меня научить моей же профессии. Или пытались научить строителей, но там не получалось, так как строители не говорят по-английски. Мне приходилось быть психологом и служить буфером между художниками и строителями, чтобы первые не очень доставали вторых.

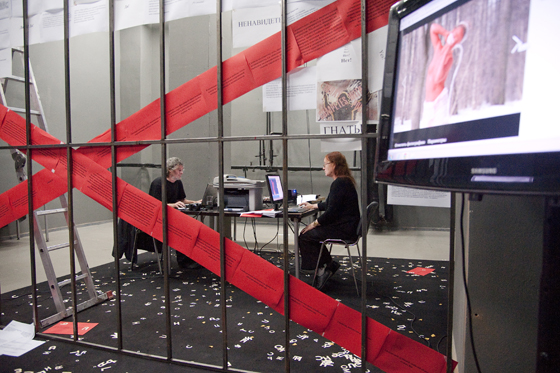

ТОТАРТ: Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов, «Подпольная типография», 2013 - продолжается© Таня Сушенкова

ТОТАРТ: Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов, «Подпольная типография», 2013 - продолжается© Таня Сушенковаучастники проекта «Зоопарк художников», проходящего с 18 сентября по 17 ноября в выставочном зале «Солянка ВПА»

— Большой проект, в котором вы принимаете участие, называется «Зоопарк художников». Последнее время появилось ощущение, что художники оказались заперты внутри «официальных» выставочных пространств, — и сравнение с зоопарком очень точное: выйти нельзя, на художников показывают пальцем, они должны развлекать зевак. Но вы в этой ситуации решили создать некое подобие места несогласия внутри тюрьмы для развлечения, которой и является по своей сути любой зоопарк. Ваш проект — это критическая реплика в адрес «политического искусства», оказывающегося в подобных зоопарках, или это действительно прямое высказывание о возможности работать внутри подобных замкнутых систем?

— На самом деле проект «Зоопарк художников» был задуман куратором Федором Павловым-Андреевичем как оммаж тайваньскому перформеру Тейчину Сье, прославившемуся своим live performance в галерее, где он провел 365 дней за решеткой. Этим перформансом Сье довел перформанс до логического конца. Каждый из обитателей «Зоопарка» должен был просидеть в своей клетке 28 часов (по 4 часа в день). Обязательным условием участия в проекте являлось физическое присутствие художника, а также неосведомленность участников проекта относительно работ других художников. Нашей задачей было предложить, не нарушая основные условия проекта и, более того, приняв его за некую данность, совершенно иную, альтернативную модель live performance, которая преодолевает сложившуюся на сегодняшний день схему перформанса-проживания и «страдательную» форму перформанса. Таким образом, мы создали, а точнее, инициировали создание нематериального продукта общения через интернет и затем материального, распечатывая листовки и проецируя тексты и видеообразы участников мультичата на экраны плазменных панелей. В процессе перформанса в течение семи дней наша Клетка наполняется коллективной энергией высказываний десятков участников. Пространство социальной сети (Facebook), в которой мы общались с участниками нашего проекта, ощутимо присутствует в ограниченном решеткой пространстве камеры или клетки, преодолевая нашу насильственную изоляцию. И вообще, что такое решетка, какие ассоциации возникают, когда мы ее видим? Значение самого слова так и не удается уловить, сформулировать, словно «прутья разделяющей нас решетки», перефразируя образную речь Пауля Целана, отделяют нас, затерянных в лабиринтах «решетки языка», от тех, с кем мы хотим и — более того — ДОЛЖНЫ говорить об этом. На самом деле предложенная метафора клетки как нельзя лучше соответствует реальному состоянию современного художника, чья деятельность попадает во все более явную зависимость от культурных институций, которые, с одной стороны, способствуют созданию культурной ситуации, а с другой, жестко регламентируют каждый шаг художника, навязывая собственное представление о том, каким должно быть современное искусство. В рамках институционального пространства и кураторского диктата любой самый трансгрессивный и критический жест превращается в зрелище среди прочих зрелищ. И самый «крутой» художник неизбежно становится ярмарочным персонажем. Нередко то же самое происходит с активистским и политизированным искусством. Естественно, художники ищут выход из такого положения. Что касается нас, то в данном случае мы обратились к еще мало исследованным возможностям социальных cетей, к WWW, Всемирной паутине, телекоммуникационной сети, представляющей собой своего рода модель, некое подобие жизни и, более того, человеческого тела, многих тел (сколь бы кощунственной такая мысль ни казалась). Эта невидимая, но неоспоримо существующая сеть в определенном смысле является произведением искусства, так как в ее существовании соединяются природное и культурное. И мы (в данном проекте как художники-перформеры) хотели и хотим участвовать в ее жизни и способствовать ее развитию, делегировав свои тела как некоего номадического «кентавра», который выступает то как символ, то как миф. Это — к проблеме телесности (в перформансе) и ее перекодировок. А также не менее важна для нас тема сохранения живой энергетики перформанса, его неповторимого «здесь и сейчас», что есть одновременно и утопия, и реальность. И не через повторение перформанса (reactment), а обращаясь к современным технологиям, тем более что основная тема нашего live-перформанса — СВОБОДА и вся амбивалентность и противоречивость мифологий, с этой темой связанных.

ТОТАРТ: Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов, «Подпольная типография», 2013 - продолжается© Таня Сушенкова

ТОТАРТ: Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов, «Подпольная типография», 2013 - продолжается© Таня Сушенкова— Почему именно типография? И почему ваш проект так сильно связан с социальными сетями и интернетом?

— От наскальной живописи до Гутенберга и от Гутенберга до современных цифровых технологий человечество пыталось и пытается найти средство сохранения живого жеста и слова. Типография и есть метафора этой человеческой, слишком человеческой страсти остановить мгновение. Подпольной же она становится в борьбе с неизменным овладением инструментами высказывания, осуществляемым властью и ее институтами. Социальные сети являются одним из пока еще вневластных пространств взаимодействия.

— На этой биеннале много внимания уделено перформансу. Несколько спецпроектов и мероприятий параллельной программы посвящено подобным художественным практикам — полностью или в большей мере. Отчего так, как вы думаете?

— В современном глобализированном мире культуры (а V Московская биеннале производит впечатление именно события такого рода) перформанс — уже установившийся жанр современного искусства. Различные виды перформанса (политизированный активистский перформанс, перформанс как арт-терапия, перформанс как мини-театр, перформанс перед видео- или фотокамерой, перформанс как флешмоб, мультимедиа-перформанс, сетевой перформанс и проч.) непротиворечиво существуют и диалогически взаимодействуют друг с другом. Очевидно, художники (а возможно, и зрители) сознательно или бессознательно обращаются к этим формам, не требующим громоздкого институционального вмешательства, для быстрого и оперативного ответа на запросы времени. К слову, во время одной скайп-конференции нам был задан вопрос: «Были ли у вас случаи, когда институции отказывали вам в проведении перформанса?» Этот вопрос несколько нас озадачил: до самого недавнего времени, создав около 100 перформансов, мы никогда и ни у кого не спрашивали разрешения. Может быть, в этом жанре искусства есть какая-то особая притягательность, если не сказать неожиданность, непредсказуемость и загадочность — потому к нему и обращаются участники параллельных программ, кстати, всегда привлекающих к себе большое внимание.

ТОТАРТ: Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов, «Подпольная типография», 2013 - продолжается© Таня Сушенкова

ТОТАРТ: Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов, «Подпольная типография», 2013 - продолжается© Таня Сушенкова— За последние годы, как мне кажется, перформанс в России был сильно обесценен действиями разных институций, особенно галерей, которые использовали его как своего рода маркетинговую уловку, чтобы раскрутить тот или иной проект — например, выставки, где большую часть произведений составляют живопись или инсталляции. Создавалось впечатление, что перформанс идеально подходит для этих целей. Неожиданное, динамичное, иногда шокирующее, заставляющее удивиться действие — одна из опций в арсенале рекламщиков. Художники, иногда довольно известные, соглашались на это, и их можно понять. Как с такой ситуацией быть? Даст ли вот эта новая волна, замеченная на биеннале, — возвращение к более осмысленному применению этого медиума — результаты, благодаря которым будут не только «маркетинговые» перформансы?

— Несмотря на то что перформанс как жанр давно уже апроприирован культурными институциями и во многом используется в качестве пикантной приправы ко многим зрелищным блюдам, суть перформанса, его ядро, — неповторимый жест, знак присутствия, трансгрессивность, свобода, необузданность, способность в игровой форме высказывать то, что невозможно высказать иным способом, умение заглядывать в глаза смерти — все это остается неизменным и неподвластно полному приручению. К перформативным действиям прибегали с древнейших времен, от символического жеста библейских пророков и средневековых юродивых до художников нового и новейшего времени. Рынок переваривает и превращает в товар и зрелище все. У него не бывает несварения желудка. И все же художник всегда будет пытаться создать непривлекательный и непотребляемый продукт. Перформанс жив.

Полина Москвина, Виктория Малкова, Выжимаем и вешаем, 2013, выставка «Облако» на «Фабрике»© Пресс-служба ЦТИ «Фабрика»

Полина Москвина, Виктория Малкова, Выжимаем и вешаем, 2013, выставка «Облако» на «Фабрике»© Пресс-служба ЦТИ «Фабрика»участник и координатор проекта «“Облако” на “Фабрике”», проходившего с 10 сентября по 1 октября в ЦТИ «Фабрика»

— В какой роли ты участвовала в проекте «Облако»?

— Я участвовала как художник, мы делали работу вместе с Аней Ходорковской. А помимо этого — как координатор «Фабрики».

— То есть ты занималась всем проектом, все знаешь и все видела?

— Да. Это был мой последний проект в качестве менеджера, мне было очень важно и интересно поработать с Витей (Виктором Скерсисом. — Ред.) над его проектом. Я буду и дальше сотрудничать — уже не в штате — с «Фабрикой», например, буду координатором на ретроспективе группы «Что делать?» в феврале.

— А в чем, по-твоему, важность выставки, сделанной Скерсисом?

— Самое главное — это его общение с художниками, не конечные работы, а система работы. Со всеми, кто там выставляется, он находится в постоянном контакте, постоянно общается и помогает.

Арт-группа Бестиарий, Ароморфоз, выставка «Облако» на «Фабрике»© Пресс-служба ЦТИ «Фабрика»

Арт-группа Бестиарий, Ароморфоз, выставка «Облако» на «Фабрике»© Пресс-служба ЦТИ «Фабрика»— Мне интересно собственно про «облако». В тексте для выставки высказана занятная идея про состояние современной художественной среды: что такие формы, как группы, уходят, но появляются временные объединения, которые Скерсис сравнивает с облаками. Поскольку ты в этом участвуешь, ты, видимо, согласна, что все там изложенное соответствует действительности, но все же что ты об этом думаешь?

— Да, я согласна с этим. Это такой тип организации — свободные коллаборации. На моем примере — так и работает. С Аней мы не работаем как в группе. Мы собираемся, чтобы реализовать какой-то проект, а потом работаем отдельно. Вот есть «Периметр» и «Бестиарий», но это группы без четких границ. Это тип организации труда.

— А тебе кажется, что такой тип коллективности продуктивен?

— В первую очередь мне кажется, что он интересен. Это такое наблюдение из сегодняшней ситуации, достаточно точное, а не Витино изобретение. Скерсис просто показывает, что это очень подвижные структуры.

— А, на твой взгляд, с чем это связано?

— Эти формы мне кажутся совершенно естественными сегодня — так же как удаленная работа или фриланс. Это вытекает из реалий нашей жизни. Совершенно нормально, что художники начинают таким образом сотрудничать. Скерсис просто видит, как ребята работают, и описывает это.

— Виктор до этого неоднократно делал похожие выставки — на «Фабрике» и на «Электрозаводе». Собственно, даже не делал, а участвовал в этом, и не как куратор, а как такой дискуссионный модератор. Он приглашал людей к разговору, а они уже делали какой-то проект.

— Ну да, Витя везде подчеркивает, что он не куратор, что он вообще к этой роли относится критически. Всегда подчеркивает, что он художник, как и все. И у него совершенно не деспотическая манера работы над выставками. У него есть такое слово — «оркестровка», как мне кажется, очень важное для него. Даже с уже готовыми работами он занимается такой вот оркестровкой. По-моему, в этом он блестящ. Создает атмосферу, находит связи между работами, которые кажутся на первый взгляд неочевидными. Это он умеет делать и делает очень хорошо. Он никогда не давит на художников, у него не может быть такого понятия, как «тема выставки», или определенной проблематики, которую нам навязывают. Он скорее расспрашивает тебя — с чем ты сейчас работаешь, что для тебя сейчас важно или болезненно. И, выявляя это, немножко обобщает ситуацию.

Игорь Баранчук, Яша Веткин, Фотомусор, выставка «Облако» на «Фабрике»© Пресс-служба ЦТИ «Фабрика»

Игорь Баранчук, Яша Веткин, Фотомусор, выставка «Облако» на «Фабрике»© Пресс-служба ЦТИ «Фабрика»— Достаточно давно — скажем сейчас только про московскую ситуацию — есть очень сильная аллергия на фигуру куратора. Многие художники достаточно резко об этом говорят, некоторые — помягче, но по факту такое неприятие фигуры куратора есть.

— Да, есть.

— И ведь это связано с тем, что Скерсис отказывается называть себя куратором и заявляет, что он оркестрирует. Или нет?

— Мне кажется, что Витя уже долго так работает, и для него это единственно возможная форма работы. Это ему свойственно, для него это совершенно естественная позиция, а не ответ на кураторство. Он никогда и не стремился быть куратором. Хотя это может быть предложением — чтобы ситуация менялась. Такой личный пример: взрослый, состоявшийся человек, мэтр, может быть неавторитарным и очень деликатным. Ведь аллергия на кураторство связана со стилем работы, а Витя просто еще очень мягкий, для него было бы просто неорганично учинять над нами какое-то насилие, начиная с экспозиционного решения и заканчивая внутренним обсуждением.

— А ты как художник сталкивалась когда-нибудь с экспозиционным или концептуальным насилием со стороны кураторов?

— Нет, как художник и участник выставок не сталкивалась, но как менеджер, конечно, наблюдала такую форму работы, когда куратор заранее точно знает, что он хочет сказать, как все должно выглядеть. Это очень давняя проблема, мы все читали книжку Обриста (имеется в виду «Краткая история кураторства» Ханс-Ульриха Обриста. — Ред.). Это просто совсем разная деятельность — то, что делает Витя, и то, что делает авторитарный куратор.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 2023107643 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 2023100812 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202370942 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202397995 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials