Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

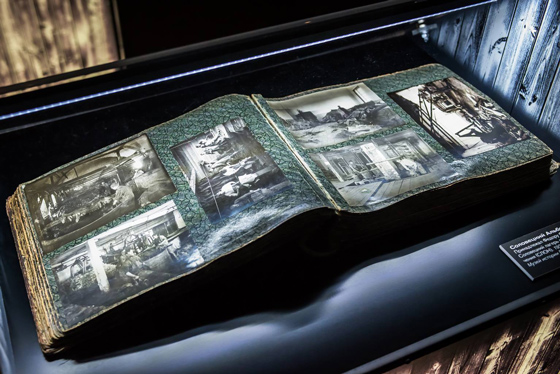

© Сергей Мелихов / Музей истории ГУЛАГа

© Сергей Мелихов / Музей истории ГУЛАГаПсихоаналитики Ася Власик и Мария Есипчук и искусствовед Глеб Напреенко с друзьями посетили новую экспозицию Музея истории ГУЛАГа. И кое-что им там резко не понравилось. Что именно и почему — они обсуждают ниже.

Глеб Напреенко: Кажется, есть моральное табу на критику такого важного дела — попытки говорить о ГУЛАГе в России. Ведь у нас сегодня потихоньку реабилитируется сталинизм, ставятся памятники Сталину, был прецедент, когда в исправительной колонии, бывшем Усольлаге в Соликамске, праздновали юбилей, с гордостью возводя его к сталинским временам. Кажется, что критика сталинизма в такой ситуации — однозначное благо. Но, глядя на новую экспозицию Музея ГУЛАГа, понимаешь, что решающее значение имеет то, как именно производится критика, как именно рассказывается история ГУЛАГа, как именно эта история соотносится с сегодняшним днем.

Начну с вопиющей детали — хотя к ней вовсе не сводятся все проблемы новой экспозиции: пройдя все залы, в финале зритель видит видео с Владимиром Путиным, Сергеем Собяниным и патриархом Кириллом, где они благословляют ту политику памяти, которую собой теперь олицетворяет музей. Эта политика памяти стремится поставить символическую точку в истории репрессий: согласно ей, репрессии — это что-то, происшедшее в прошлом, и хотя это прошедшее событие еще тревожит нас, но лишь остаточными болями — и нужно просто проводить терапию по излечению от этих болей, первоисточника которых уже не существует. Но мы знаем, что кто-кто, а нынешний президент, члены «Единой России» и патриарх не имеют морального права говорить о том, что политические репрессии ушли в прошлое, — ведь мы видим ровно обратное: дело 6 мая, «двушечку» Pussy Riot. О том, что Путин, как, возможно, и Гундяев, был сотрудником КГБ, также, видимо, предлагается забыть.

Ася Власик: Лейтмотив многих интервью Романа Романова, директора музея и инициатора его переезда в новое здание, — организовать именно музей памяти. Но музеи памяти — это музеи памяти о неком событии, которое прошло и ушло.

Российское государство присваивает изначально освободительную риторику революции, из которой оно родилось, и превращает в основу для оправдания своих действий — риторику социалистической революции 1917 года в случае сталинизма или либеральной революции 1991 года в путинском случае.

Напреенко: И в них всегда так или иначе ставится вопрос — какие уроки нам следует извлечь из этого события. Так происходит и в новой экспозиции Музея ГУЛАГа. Но почти непристойно выглядит непосредственное соседство в экспозиции вопросов «Что нам надо сделать, чтобы это не повторилось?» с видео про благодеяния Путина и Гундяева.

Власик: Путин появился только в новом здании музея, после переезда, во вполне определенный момент нашей истории. Мысль не новая, что нынешняя ситуация чем-то напоминает 1930-е годы. Напоминает в том числе тем, что российское государство присваивает изначально освободительную риторику революции, из которой оно родилось, и превращает в основу для оправдания своих действий — риторику социалистической революции 1917 года в случае сталинизма или либеральной революции 1991 года в путинском случае. При этом от всех конкурентов, казалось бы, имеющих больше прав на использование этой риторики, избавляются. Напомню, что в то самое время, когда государственный Музей ГУЛАГа получает карт-бланш на говорение на тему репрессий, независимое общество «Мемориал», занимавшееся тем же самым, но с упоминанием также современных репрессий, признается «иностранным агентом».

Напреенко: Более того, давление на «Мемориал» сопровождается присвоением государством «мемориальской» идеи установить памятник жертвам сталинских репрессий — идеи, которая еще в эпоху перестройки дала имя организации, но которую до того не удавалось реализовать. Теперь мемориал жертвам репрессий будет воздвигнут от имени правительства Москвы, а Фонд памяти, содействующий установке памятника, возглавил как раз Роман Романов, директор Музея ГУЛАГа. Действительно, поведение государства здесь слегка напоминает борьбу Сталина со старыми большевиками-революционерами, у которых была альтернативная точка зрения на происходящее в стране...

Идея о новой экспозиции Музея ГУЛАГа возникла еще в бытность Сергея Капкова директором московского Департамента культуры: именно он решил дать новое здание музею. Капков был частью модернизационного фасада современной российской власти. Часто говорят, что у путинизма две стороны — модернизационная, технократическая, условно либеральная (а точнее, неолиберальная), и консервативная, «темная». Эти две стороны друг с другом переплетены и растут из одного корня, и Капков с его политикой, парком Горького и велодорожками был далеко не невинной частью системы. Но частью капковской модернизации была и идея нового Музея ГУЛАГа. Однако позже Капкова де-факто сняли с должности, произошел очередной консервативный поворот, а музей оказался зависим от власти, так как получил от нее дар, — но это зависимость уже в новой политической ситуации. Возможно, если бы новая экспозиция была сделана в 2011 году, то там никакого Путина бы не было, а была бы просто попытка выстроить консенсусную, умеренно либеральную версию истории. Но теперь на экспозиции стоит клеймо власти.

Власик: И этим Музей ГУЛАГа становится похожим на Музей современной истории России на Тверской, где целый зал посвящен регалиям нынешней власти: ручка, которой Путин подписывал решение об аннексии Крыма, — там музейный экспонат. Но само появление Путина в музее, посвященном ГУЛАГу, может быть прочитано как оговорка власти.

Напреенко: Да, как на психоанализе пациент вдруг говорит о чем-то одном в контексте чего-то другого и иногда уже не важно, какую он делает риторическую связку, но важен сам факт того, что некие две вещи оказываются буквально через запятую: ГУЛАГ, Путин.

Музей ГУЛАГа становится похожим на Музей современной истории России на Тверской, где целый зал посвящен регалиям нынешней власти: ручка, которой Путин подписывал решение об аннексии Крыма, — там музейный экспонат.

Мария Есипчук: Но я вот думаю: каково здесь наше место как критиков? Не знаю, насколько это уместно, но если мы рассмотрим музей как пациента на психоанализе, то вот он сделал ляп, сказав «Путин». Я как психоаналитик могу подумать, что он сопротивляется, прикрывает то, что стоит за этим ляпом, но сопротивление — как раз то, благодаря чему вообще возможен психоанализ. Это завеса, делающая возможной встречу с той травмой, которая вообще-то немыслима. И мы можем анализировать сопротивление, но тем самым мы его усилим. Наша задача в другом — не сказать, что вот Путин, а мы за узников 6 мая. Наша задача, скорее, в том, чтобы указать, что в этом ляпе есть и истина, и ложь. Вот один пассаж из «Римской речи» Лакана: «Двусмысленность истерического разоблачения прошлого объясняется вовсе не витанием его содержания где-то между воображаемым и реальным, ибо оно равно принадлежит и тому и другому. Лживым его тоже не назовешь. Дело в том, что оно показывает, как рождается в речи истина, и тем самым сталкивает нас с реальностью того, что ни истинным, ни ложным не является. Во всяком случае, именно здесь проблема задевает нас за живое».

© Сергей Мелихов / Музей истории ГУЛАГа

© Сергей Мелихов / Музей истории ГУЛАГаВласик: Нарратив, который создает музей, шит белыми нитками.

Есипчук: Ася разложила всю экспозицию на три блока.

Власик: Ну да, она действительно выглядит как тривиальное трехчастное психологическое рассмотрение травмы — что любопытно в связи с психотерапевтическими установками директора музея, которые он озвучивает в своих интервью. Вначале мы попадаем в ситуацию травмы: каждый может себя представить узником, нам показывают двери и размеры камер, звучит соответствующая музыка… Это даже похоже на аттракцион. Так происходит завязка сюжета. Следующие залы уже направлены на то, чтобы создать историю — по словам директора, «установить связи». А в конце мы можем выйти к жизни, справившись с грузом прошлом, обретя какие-то новые смыслы и гарантии. В конце, правда, по законам какого-то другого жанра возникает мораль с Путиным и риторическими вопросами о том, что нужно, чтобы это не повторилось.

Напреенко: Такое представление о травме очень упрощенное — и с ним связано очень упрощенное представление о зле, предлагающееся в экспозиции. История ГУЛАГа здесь понимается как история зла, которое очень жестко локализовано в прошлом наподобие замкнутого объекта. Такая история зла не совпадает с историей ГУЛАГа как институции, но предполагает некое историософское обобщение. У этой истории есть точная граница начала — согласно таймлайну в главном зале музея, это арест Временного правительства сторонниками большевиков. Что, конечно, очень странно, потому что арест Временного правительства — абсолютно другая мера, нежели использование труда заключенных, это не основание Соловецкого лагеря или тем более не основание ГУЛАГа как институции в 1930 году. Такая датировка начала истории ГУЛАГа Октябрьской революцией — упрощенный вариант либеральной версии истории, согласно которой в этот момент страна свернула с «нормального» пути развития. Верхняя граница истории ГУЛАГа тоже дана очень странным образом — ХХ съездом с докладом Хрущева с критикой «культа личности» Сталина.

Получается, что между этими двумя датами — словно черная дыра в истории, вторжение зла, порожденное незаконным октябрьским переворотом 1917 года. Но если нижняя дата этого периода — эффект упрощения диссидентского, будь то либерального или консервативного солженицынского, нарратива, то сама необходимость ввести в историю ГУЛАГа столь точную верхнюю дату скорее говорит о нежелании прослеживать преемственность между ГУЛАГом и современностью — что является типичной стратегией современной государственной власти.

Однако сама концепция, что история ГУЛАГа — это некий темный, злой объект, который можно вычленить в прошлом, помимо ее конкретной реализации в данной хронологии, очень этически и политически спорная. Вопрос о зле и насилии — то, что стоит на политической повестке дня и сейчас. Ложно думать, что зло сегодня помещается конкретно в Думе и Кремле. Часто представляют, что вот мы выкинем злую Думу и злого Путина — и российское общество исцелится. Это не так, все гораздо сложнее. Зло исторически меняется — но также оно имманентно человеческому бытию. И это мы должны учитывать.

Необходимость ввести в историю ГУЛАГа столь точную верхнюю дату скорее говорит о нежелании прослеживать преемственность между ГУЛАГом и современностью — что является типичной стратегией современной государственной власти.

Есипчук: Нет такого Другого, что избавил бы нас от насилия, но это не отменяет особенностей некоторых форм насилия.

Напреенко: Я не собираюсь отрицать исключительность ГУЛАГа. ГУЛАГ — чудовищный эксцесс институционализированного насилия. Но насилие было растворено в обществе всегда, и мы не можем исторически оценить гулаговское концентрированное насилие, если не зададимся вопросом о том, из чего и как сформировалась такая концентрация. И просто указать на мифическое грехопадение Октябрьской революции — ложный ответ на этот вопрос. Поиски ответа могут быть разными. Например, в серии книг «Homo Sacer» философ Джорджо Агамбен называет концлагерь политической парадигмой современности, показывая, что концлагерь постоянно готов возникнуть где угодно — как сегодня в депортационных лагерях для беженцев и мигрантов.

Возможен более точный и конкретный исторический анализ. Я был на лекции специалиста, Жанны Поповой, которая очень интересно говорила про генезис ГУЛАГа, в том числе в связи с дореволюционной каторгой и другими формами принудительного труда. Что между ними и ГУЛАГом был разрыв, но была и преемственность. Например, принудительный труд применялся при строительстве Транссиба. Или вспомним стихотворение Некрасова «Железная дорога»: «Прямо дороженька: насыпи узкие, / Столбики, рельсы, мосты. / А по бокам-то всё косточки русские». ГУЛАГ развернул это в совершенно новом масштабе и новой структуре, но если уж говорить про широкую «историю ГУЛАГа» в отрыве от конкретной институции под именем «ГУЛАГ», то эта история началась куда раньше октября 1917 года, и мы не можем ее просто так взять и закончить в какой-то момент.

Директор музея, надо отдать ему должное, говорил совершенно правильную вещь в одном из своих интервью: мы не можем говорить, что эта страница истории закрыта, пока, например, люди, пострадавшие от репрессий, не получили соответствующего социального признания помимо юридической реабилитации.

Власик: Да, и что многие архивы до сих пор не открыты.

Напреенко: Но тот же директор говорит, что задача музея — создать пространство, где все со всеми поговорят, все примирятся и чуть ли не обнимутся. Это, конечно, очень хорошо звучащий, но ложный идеал. Потому что он предполагает возможность полностью изгнать зло, агрессию, неразрешимые конфликты. А сделать это можно как раз только ценой забвения чего-то.

Власик: Да, у директора идея, что он хочет всех объединить, чтобы, например, под эгидой Музея ГУЛАГа стали собираться все небольшие правозащитные организации. Но если ты все объединяешь, ты теряешь различия. В этом контексте любопытно, что про предыдущего директора и основателя музея, Антона Владимировича Антонова-Овсеенко, сына репрессированного революционера и советского деятеля, я не раз слышала, что он совсем не отличался умением и желанием ладить со всеми, а, напротив, был довольно конфликтным человеком.

Директор говорит, что задача музея — создать пространство, где все со всеми поговорят, все примирятся и чуть ли не обнимутся. Это, конечно, очень хорошо звучащий, но ложный идеал.

Власик: История, которую сегодня музей формирует и даже внушает — и своей структурой, и приводимыми им фактами, — не оставляет места для исследовательского интереса, который мог бы появиться у посетителя. Совсем иное впечатление остается от интервью с бывшими узниками лагерей на сайте музея — это совершенно другой способ говорить на эту тему.

Напреенко: Да, эти интервью — пожалуй, лучшее, что производит музей, это очень важная инициатива.

Власик: Меня поразило интервью одной узницы, которая попала в лагерь по ложному обвинению — будучи учительницей, рассказала коллеге невинный анекдот. Она отмечает у себя странный психологический феномен, который сама называет патологическим: пока сидела в камере, зная, что сама ни в чем не виновата, была, однако, уверена, что все вокруг сидят не просто так, что они-то уж точно совершили какое-то преступление. И в течение всего интервью она никого не обвиняет, а все время повторяет, что было ощущение, что происходит какая-то нелепая ошибка, а Сталин ни о чем не осведомлен. Извечная история с царем — и нынешним царем тоже. И этот феномен — совсем не феномен памяти.

Есипчук: Да, идея, что Господин просто не знает, что происходит.

Власик: А узница из другого интервью на вопрос о том, кого она считает виновным в происшедшем, совсем невротически отвечает: «Я виновата! Я виновата, что подписала». А подписала, потому что боялась: соседка по камере ей сказала, что если она не подпишет, то ее будут бить.

Напреенко: Здесь как раз в связи с обеими интервьюированными встает вопрос, куда они для себя помещают источник зла, а где отказываются его признать.

Власик: Да, речь идет о расщепленном субъекте. И разговор, таким образом, становится гораздо сложнее. В свете этого представляется странной идея директора музея создать общую площадку для тех, кто считает, что Сталин — великолепный менеджер, и тех, кто с ужасом думает о ГУЛАГе.

Напреенко: Да, а важно как раз не замазывать это расщепление. Замечательно, что после переезда в музее появился полноценный научный отдел, но идеал, который ставится в работе музея, — преодоление расщепления. Преодоление расщепления и в обществе, и в конкретных людях, понятое вульгарно-психологически как «проработка травмы». Снятие расщепления — очень ложный ориентир. Напротив, было бы важно указать на расщепление как на некую ценность, как на интересный и значительный парадокс, который не может быть разрешен. Своей новой экспозицией Музей ГУЛАГа словно действует как горе-психолог, который мог бы, например, начать убеждать бывшую узницу лагеря, подписавшую признания, что это была не ее вина, что она «интернализовала вину», что во всем виновата лживая сталинская система.

Власик: Тогда она исчезнет как субъект. Несмотря на то что она прошла лагеря 60—70 лет назад, для нее сегодня важно сохранять свою историю именно в таком виде.

Напреенко: В ее субъективной истории это был некий момент выбора. Тогда вопрос — в каких координатах можно было бы выстроить эту работу памяти?

Власик: Тот упрощенный миф, который предлагает музей, снимает расщепление в том числе и для посетителя. Вопросы, скорее всего, у тех, кто впервые в этом музее услышал о ГУЛАГе, не возникнут, ведь история рассказана от и до. Этот миф потому и не предполагает размышлений о том, как в принципе ГУЛАГ был возможен, почему подобный опыт повторяется в истории человечества.

Напреенко: Я посмотрел программу мероприятий музея, они вроде неплохие, но мне также не показалось, что там ставится какой-либо конкретный актуальный и острый вопрос.

Власик: Это музей, идеально функционирующий, привлекательный.

Есипчук: Созданный, чтобы туда хотели приходить молодые люди с девушками. Действительно, похоже, что Музей ГУЛАГа предлагает нам некоторую форму внушения. И это совсем не то же самое, что работать с бессознательным.

© Сергей Мелихов / Музей истории ГУЛАГа

© Сергей Мелихов / Музей истории ГУЛАГаНапреенко: Как уже сказала Ася, экспозиция выстроена как проживание личного опыта травмы в духе эго-психологии. Потому, кстати, сам музей напрашивается на то, чтобы о нем говорили как о пациенте психолога — так что наша психоаналитическая критика мне кажется тут уместной. Недаром в центре экспозиции стоят судьбы отдельных известных интеллигентов или же людей, которые смогли поговорить перед камерой, потому что они еще живы. И уже на втором плане идет речь про массовость, про огромное количество тех узников, от которых не осталось никакого голоса, никакого свидетельства, а часто даже и имени. А ведь основная часть населения ГУЛАГа — вовсе не интеллигенция, это были в основном крестьяне и рабочие, люди угнетенные в том смысле, что лишенные для историка речи и биографии. Поэтому лучшей для меня точкой экспозиции помимо видео с интервью бывших узников лагерей был зал, где идет речь про статистику строительства. Но все равно статистики и цифр там угнетающе мало. Зато в финале экспозиции, рядом с видео с Путиным, даны подробные справки и цитаты про Лосева, Лихачева, Шаламова, про героев интеллигенции, дающих посетителю образ, с которым он может себя идентифицировать и якобы прикоснуться таким образом к истории ГУЛАГа.

Но ГУЛАГ — опыт, который невозможно сегодня через себя пропустить, невозможно «прожить», как то предлагает сделать директор музея. Невозможно на двух уровнях: и как факт коллективный, системный, который может выразить только статистика; и как факт личной истории, всегда уникальным образом размещенный в истории субъекта — как показывают те же интервью репрессированных. Но оба этих уровня, коллективно-анонимный и субъективно-интимный, затемняются в музее нагнетанием некого образа, чувственного опыта, взывающего к нашей фантазии. Например, весь этот дизайн а-ля ГУЛАГ, о котором уже с потребительским смаком пишет «Афиша». Ящички для рюкзаков, сделанные из неокрашенного металла, а-ля гулаговские орудия. Кирпичные стены, которые, по замыслу дизайнеров, должны напоминать стены тюрьмы. Но сама идея сделать стиль ГУЛАГа, если вдуматься, шокирующая. И именно в дизайнерском духе даны все эти музейные технологии вовлечения — собирать из пятнашек Беломорканал, вращать валик со списками расстрелянных…

Основная часть населения ГУЛАГа — вовсе не интеллигенция, это были в основном крестьяне и рабочие, люди угнетенные в том смысле, что лишенные для историка речи и биографии.

Власик: Происходит очень мощная эстетизация.

Есипчук: В результате в статье о музее на «Афише» риторика, приглашающая провести время в новом модном и стильном музее, явлена в самом гротескном и жалком обличье — как риторика замыливания и тривиализации проблемы, где о самых страшных и непонятных страницах истории можно говорить легко и непринужденно.

Напреенко: И как будто бы почти не рефлексируется проблема — как вообще можно публично говорить о ГУЛАГе? Как будто Музей ГУЛАГа — это что-то самоочевидное. Я вспоминаю текст Жоржа Диди-Юбермана, философа и теоретика визуальности, который критикует фильм Клода Ланцмана «Шоа», противопоставляя ему то, как Годар работает с концлагерем в своей «Истории кино». Ланцман создает колоссальное полотно из фрагментов интервью узников и работников концлагерей, невольных свидетелей отправки евреев в лагеря и т.д. Это кинополотно своим величественным масштабом почти парализует зрителя и одновременно практически скрывает от его внимания фигуру самого автора. Годар действует наоборот: во-первых, он обнажает прием, во-вторых, не имеет в виду никакой возможной тотальности опыта концлагерей. Для него указание на немецкие концлагеря дается одной монтажной склейкой: в череде кинообразов его «Истории кино» появляется состав с трупами в лагере Дахау — и сразу же затем идиллические кадры голливудского фильма, снятые тем же самым оператором спустя несколько лет. Один и тот же оператор, сходство в некоторых элементах двух кадров — вот и все. Но Юберман говорит, что эта монтажная склейка говорит об Освенциме лучше, чем весь «Шоа», потому что Годар ставит вопрос о том, как говорить о концлагерях, кто говорит, кто показывает, что такое здесь взгляд, что такое работа оператора, какая связь между концом нацизма и дальнейшей историей… Спектр вопросов неисчерпаем. Но главное — Годар вместо конструирования законченного образа дает стык кадров. И именно этот стык порождает вопросы.

Власик: Тут не происходит воображаемого фантазирования.

Напреенко: Да. И Годар, в отличие от Ланцмана, не использует возвышенное как способ говорить о непредставимом. Возвышенное — категория просвещенческой и романтической эстетики, что-то, что ты не можешь себе представить на чувственном уровне, что тебе доступно лишь фрагментарно, но потрясает тебя, как бушующее море. В обращении к возвышенному, по мнению Юбермана, проблема «Шоа». И именно возвышенное присутствует в Музее ГУЛАГа, когда в конце экспозиции вдруг включаются православные, кажется, хоралы и вы видите видео, где камера, прикрепленная, очевидно, к дрону, летит над разрушенными лагерями ГУЛАГа в горах, и от этого захватывает дух… И тут ты думаешь: черт, а что это такое происходит? Ты должен быть потрясенным величием этих пустынных гор, развалин, хоралов, ГУЛАГа?

Власик: Или современных технологий?

Напреенко: И в отличие от такого нагнетания аффекта, склейка кадров у Годара похожа на интерпретацию психоаналитика, это символическая работа на уровне означающих.

Власик: В случае монтажной склейки сообщение перестает быть внушением, тут нет связной истории, каждому предстоит совершить работу самому. Мне кажется, создателю музея даже не стоит слишком задумываться, как экспозиция должна выглядеть, как представить целостную картину происшедшего. Скорее, просто проводить свои исследования и показывать их результаты, и каждый, кто придет в музей, найдет что-то, что его затронет или нет, и сам решит, заниматься ему дальше этой темой или нет.

Я была в старой экспозиции музея и помню, что дух захватывало от этого всего — и при этом было непонятно. Кажется, понятность вообще не была там главным.

Напреенко: Возможно, тут сыграло роль, что нынешний директор Музея ГУЛАГа работал ранее замдиректора в Оптическом театре и был директором компании «Современные музейные технологии». В его интервью звучит, что он хочет создать для посетителей образ, что сейчас очень сильно развиты визуальные медиа и что мы через эти медиа можем рассказать о ГУЛАГе. Чтобы все почувствовали и поняли. Кстати, монтажная склейка у Годара во многом вообще непонятна без дополнительных комментариев — она занимает буквально несколько секунд.

Есипчук: Я была в старой экспозиции музея и помню, что дух захватывало от этого всего — и при этом было непонятно. Кажется, понятность вообще не была там главным. Там были старые люди, которые говорили что-то интересное, но сложно было вообще куда-то их речь в своей голове поместить. Но они говорили от первого лица, как и сам тогдашний директор, Антон Антонов-Овсеенко.

Напреенко: В этом контексте классную интервенцию в музей совершил художник Михаил Толмачев своей маленькой временной выставкой «Пакт молчания», организованной Фондом V-A-C. В центре этой выставки — видео с рассказом о женщине, которая пыталась узнать о судьбе соловецкого архива, так как ее родители работали в СЛОНе охранниками. Уже одно это идет вразрез с общей интонацией музея, где нам всем предлагают идентификацию именно с жертвами ГУЛАГа. Но, как объясняла, например, на своей лекции историк Жанна Попова, между жертвами и работниками ГУЛАГа не было такой границы, как в нацистских лагерях: из охранника или начальника тюрьмы ты мог в любой момент стать заключенным. Это принципиально важно. И это также к вопросу о зле, которое упрощенно размещается где-то в одном месте.

Есипчук: Представьте себе: рядом с этими видео с интервью узников лагерей не крутили бы сталинские пропагандистские фильмы по примитивному противопоставлению «правда-ложь», а были бы экраны с интервью бывших сотрудников ГУЛАГа.

Напреенко: Это было бы очень круто! И создавало бы куда более сложное и тревожное многоголосие, чем сейчас...

Так вот, женщина в видео Толмачева пытается разузнать, где находится архив Соловецкого лагеря. Там довольно запутанная история. Выясняется, что архивы, скорее всего, хранятся в штрафбате одной или нескольких зон в далеком городе Сосьва на Урале и получить к ним доступ практически невозможно. То есть показано, что история секретности и недоступности знания о ГУЛАГе не закончилась. Видео нам ненавязчиво напоминает, что огромное количество зон, функционирующих в России, — прямые преемники лагерей ГУЛАГа. О порядках, царящих у нас в тюрьмах, можно почитать на «Медиазоне». Не входит ли это в компетенцию Музея ГУЛАГа?

Между жертвами и работниками ГУЛАГа не было такой границы, как в нацистских лагерях: из охранника или начальника тюрьмы ты мог в любой момент стать заключенным.

Есипчук: Главное в видео Толмачева — очень личное желание знать, знать о своих родителях. А не нагнетание сочувствия, ужаса или чувства вины. Может быть, можно сделать Музей ГУЛАГа модным местом, чтобы нравилось проводить там время. В конце концов, может быть модным знать историю страны. Но все, что касается личной истории, — это не модно. Это совершенно другое, очень интимное дело, которое каждого затрагивает по-своему. И хорошим результатом существования подобного места, Музея ГУЛАГа, было бы желание расследовать собственную историю.

Власик: Либо читать книги об этом.

Есипчук: Лучше бы в конце лежали листочки не с риторическим «как нам избежать повторения», а «что бы я хотел узнать».

И еще к вопросу о жертвах и палачах в личной истории. Эти интервью узников лагерей, о которых рассказывала Ася и которые я тоже послушала немного на сайте, показывают, как тут все с точки зрения субъекта сложно. Если говорить в психоаналитических терминах, то это можно сформулировать так: если я интренсек являюсь жертвой, то экстренсек (возможно, гипотетически, я сама же) в какой-то момент становлюсь палачом [1]. Женщина подписывает документы о расправе над самой собой, и ответственность, которую она может взять за этот акт, существует только в такой странной форме, где она должна быть переложена на другого — на Сталина, который ведает. Потому что для нее самой вся эта ситуация существует только как ошибка. И хотелось бы, конечно, чтобы в мире существовали другие формы принятия ответственности за ошибку на себя, где человек является не только жертвой обстоятельств и не только обречен искупать вину палачей прошлого, но и может что-то по этому поводу подумать и сказать от себя.

© Сергей Мелихов / Музей истории ГУЛАГа

© Сергей Мелихов / Музей истории ГУЛАГаВласик: Показательно, что Музей ГУЛАГа расширяется сейчас, когда все объединяется. Директор музея сетует, что до этого существовали отдельные правозащитники, но они были не связаны. Хотя вовсе не очевидно, что много маленьких независимых организаций хуже, чем одна большая сеть. А сотрудник научного отдела Илья Удовенко говорит: «На мой взгляд, ГУЛАГ не должен разъединять нашу страну на противоборствующие лагеря. На то, что кто-то за ГУЛАГ, а кто-то против ГУЛАГа. Это, наоборот, точка объединения нации. Так происходит во всех странах. Геноцид армян — это точка объединения армянской нации, геноцид евреев — это точка объединения еврейской нации. Это нормальная практика. И, мне кажется, это и у нас должно случиться в ближайшие десятилетия».

Напреенко: Да, эта цитата меня очень неприятно потрясла!

Власик: ГУЛАГ как то, что работает на идентичность.

Напреенко: Эта реплика Удовенко прекрасно вписывается во всю политику современного путинского националистического государства, когда на высшем уровне звучат идеи закона о российской нации, когда повсюду эти псевдоисторические выставки «Моя история».

Власик: Помимо того что сама эта идея объединения нации порочна, проводится очень странное сравнение сталинских репрессий с геноцидом армян и Холокостом. Во времена террора в СССР человек мог донести на соседа, а потом через четыре дня за ним тоже приходили. Это совсем не то же самое, когда геноцид совершает одна национальность по отношению к другой.

Напреенко: Видимо, об этом нам предлагают не думать. Вот, кстати, еще замечательная цитата на ту же тему с сайта музея: «Правительство России утвердило концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Принятые решения призваны способствовать укреплению единства культурного пространства страны, созданию благоприятных условий для социокультурной, научно-исследовательской и просветительской деятельности, а также развитию партнерского взаимодействия государства и гражданского общества, укреплению межпоколенческих связей и патриотическому воспитанию молодежи».

Да, как ты сказала, сейчас очень сильна тенденция к централизации институций, централизации идеологических аппаратов государства. Я вижу это, например, в арт-институциях. ГЦСИ подчиняют РОСИЗО. Но централизация происходит не только в государственном секторе, но и в секторе крупного капитала. Я имею в виду олигархические институции, тот же «Гараж», который претендует быть главным в области современной культуры в Москве и все под себя подтягивает: самоорганизованные арт-сообщества, ридинг-группы, издание книг... И вроде бы хорошо, но немного пугающе, что все оказывается под единой шапкой и это шапка олигархического капитала, конкретно — Романа Абрамовича, который, как мы можем догадываться, в договорных отношениях с Путиным, и ходят слухи, что именно поэтому «Гаражу» позволена более либеральная культурная политика. Или Фонд V-A-C, который был до того небольшой институцией, поддерживавшей отдельных художников, отдельные выставки, а сейчас у них тоже перестройка в колоссальную мегаинституцию с большим музеем. Они, по сути, пытаются быть более интеллектуальным конкурентом «Гаража» в Москве. И все эти централизованные институции обретают очень внешне сходную дизайнерскую законченную товарную форму. «Ельцин-центр» в Екатеринбурге, Еврейский музей и центр толерантности в Москве, Музей ГУЛАГа… Во всех них есть нечто общее и на уровне идеологии, и на уровне того, как это модно выглядит, как слаженно работает на потребителя культуры.

Во времена террора в СССР человек мог донести на соседа, а потом через четыре дня за ним тоже приходили. Это совсем не то же самое, когда геноцид совершает одна национальность по отношению к другой.

Власик: Действительно, происходит унификация даже на уровне внешнего вида. Современные технологии — они везде одинаковые.

Есипчук: Мне запал в душу реди-мейд, выставленный в музее, — антенна с медными проволочками, сделанная узником в ГУЛАГе. Вместе с другими артефактами, с хорошей подсветкой она смотрится шикарно! И что-то есть жутковатое в такой стильной форме репрезентации.

Напреенко: При этом в России есть совсем другие примеры музейной работы с лагерным материалом, где нет этого духа унификации, централизации, готового решения… Например, музей «Пермь-36», где просто была произведена консервация лагеря. Я там был несколько лет назад, и это очень сильно работало даже безо всяких комментариев.

Есипчук: Или Беломорканал, где мы были вместе. Там два очень разных музея: один краеведческий в Медвежьегорске, достаточно систематизированный, с классными материалами по Беломорканалу. И совершенно другой дух — уже на самом канале, у первых шлюзов есть маленький подведомственный музейчик, который мало кто посещает. Нас там встретила очень страстная пожилая женщина, она удивилась, что мы приехали из столицы, и обрадовалась нашему интересу.

Напреенко: У ее экскурсии был отчетливо расщепленный нарратив, она рассказывала с почти сталинистским чеканным пафосом, что это была великая стройка, но вдруг ее переключало совсем в другую речь, о том, что были жертвы… И она все время так колебалась.

Есипчук: Да, этот Музей Беломорканала напоминал первый Музей истории ГУЛАГа, где люди очень лично ко всему относились, пережив нечто, о чем мы не можем знать в силу того, что у нас просто такого опыта нет. Но из команды старого Музея ГУЛАГа после переезда почти все уволились...

Напреенко: Невозможно клонировать или централизовать без потерь такие музеи, как старый Музей ГУЛАГа, Музей Беломорканала или «Пермь-36». Потому что их создавали люди, движимые очень личным желанием и опытом. Именно поэтому такие музеи не могут стать стерильной машиной по производству национальной идентичности. В этом контексте показательно, что в 2014 году музей «Пермь-36» государство, по сути, отняло у местного сообщества независимых исследователей.

[1] Интренсек и экстренсек — психоаналитические понятия, заимствованные из топологии, где интренсек — (внутреннеприсущие) свойства топологического объекта, который, будучи погруженным в пространство большей мерности, приобретает качества экстренсек (внешнеприсущие). Субъект также существует интренсек и, отраженным в зеркале Другого, экстренсек.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 2023108529 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 2023101596 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202371571 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202398672 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials