Искусство

ИскусствоМыслящие пальцы в пустоте

© Colta.ru

© Colta.ruВ смысле цензуры Facebook немногим лучше российского ТВ: он тоже ограничивает доступ к новостям, которые идут вразрез с политическими убеждениями аудитории. Такой вывод у научной статьи, опубликованной в авторитетном журнале Science командой из исследовательского отдела Facebook и Мичиганского университета.

Исследователи Эйтан Бакши, Соломон Мессинг и Лада Адамич проанализировали ленты 10,1 миллиона пользователей из США, которые явно указали в профиле свою политическую позицию. Для простоты все многообразие взглядов свели к трем категориям: получилось 4,1 миллиона «либералов», 1,6 миллиона «умеренных» и 4,4 миллиона «консерваторов».

Ученые следили за тем, как эти пользователи делились друг с другом новостями в течение 6 месяцев (с 7 июля 2014 года по 7 января 2015-го). И, главное, кто какие новости видел у себя в ленте. Facebook, как известно, показывает нам только малую часть из записей, сделанных друзьями, — а большую часть отфильтровывает по сложному алгоритму.

7 миллионов различных новостных публикаций, которые появлялись в лентах у пользователей в течение полугода, разделили на «мягкие» (спорт, путешествия и т.д.) и «жесткие» (то, что газеты обычно печатают в разделах «Общество», «Политика» и «В мире»). В эту последнюю категорию попало 13 процентов всех ссылок. Ключевые слова, по которым такие статьи вычисляли, — «война», «аборты», «образование», «безработица», «иммиграция», «выборы» и так далее. В конце концов авторы сконцентрировались на судьбе тех 226 тысяч «жестких» публикаций, каждую из которых расшарили как минимум 20 человек с заявленными в профиле политическими взглядами.

У пользователей-либералов всего 20 процентов друзей — консерваторы.

Тут же выяснилось, что у либералов свои новости, а у консерваторов — свои. Вместо того чтобы обсуждать одни и те же статьи с разных позиций, люди противоположных политических убеждений делают акцент на разных событиях и возмущаются каждый своими несправедливостями. Условно говоря (если распространить выводы на российский сегмент Фейсбука), одни больше пишут про «события 6 мая на Болотной», другие — про «жертв 2 мая в Одессе».

Само собой, источники цитируются тоже разные: если вы увидели ссылку на FoxNews.com, с вероятностью 80 процентов можно утверждать, что ею поделился консерватор. А на HuffingtonPost.com, наоборот, в 65 процентах случаев ссылаются либералы.

И оба потока новостей, «консервативный» и «либеральный», в соцсетях активно фильтруются.

Первая линия цензуры — это отбор, который проделывают за нас друзья: мы склонны окружать себя людьми похожих политических взглядов. Как сосчитали авторы исследования, в среднем у пользователей-либералов всего 20 процентов друзей — консерваторы. Ну и, разумеется, среди друзей среднестатистического консерватора только 18 процентов составляют либералы.

Если бы френдлента формировалась из случайных записей, то в среднем 45 из 100 новостей, которые видит пользователь-либерал, вступали бы в конфликт с его картиной мира. Но в реальности — поскольку друзья придерживаются похожих взглядов и расшаривают отнюдь не все подряд — таких «конфликтных» новостей оказывается всего 24 из 100.

Забавно, что картина мира консерваторов искажается слабее: вместо 40 процентов неприятных новостей после «цензуры друзей» остается 35.

Когда алгоритмы Facebook пытаются выдать нам как можно меньше неинтересного, доля «конфликтных» новостей падает.

К этим цифрам загадочные алгоритмы Facebook и злая воля Марка Цукерберга лично не имеют никакого отношения: пока речь только о том, как на новостную картину дня влияет наш выбор друзей. Чем они делятся — то мы и видим; рассуждения не изменятся, если вместо Facebook взять LiveJournal, «ВКонтакте», «Одноклассников» или клубы по интересам в реальном мире.

Другое дело, что Facebook жестко прореживает нашу ленту, пытаясь по прежним лайкам предсказать, что из нового контента нас заинтересует, а что нет. Происходит ли на этой стадии непроизвольная политическая цензура? Да, происходит: мы чаще лайкаем то, что хорошо согласуется с нашими убеждениями, — и для умных алгоритмов соцсети это не секрет. Поэтому, когда Facebook пытается выдать нам как можно меньше неинтересного, доля «конфликтных» новостей у либералов падает еще на 8 процентов, а у консерваторов — на 5.

Наконец, ссылка на новость в ленте еще не означает, что эта новость будет прочитана. Третья линия цензуры — наш собственный выбор: если даже новость из другого лагеря преодолела первые два барьера («цензуру друзей» и «цензуру алгоритма») и все-таки просочилась в ленту, то для консерватора вероятность кликнуть по такой ссылке на 17 процентов ниже среднего, а для либерала — на 6.

Бакши и его коллеги подчеркивают, что в каскаде идеологических фильтров роль алгоритмов не такая и большая. За невозможностью узнать чужую точку зрения стоит прежде всего наша свободная воля. Что может быть естественнее желания читать единомышленников и нежелания лайкать то, что расходится с устоявшимися взглядами? Получается парадокс: если предоставить пользователям полную свободу доступа к информации — мы приложим максимум усилий, чтобы себя дезинформировать.

Соцсети — еще не крайний случай. Авторы сравнивали сеть дружеских связей в Facebook с сетью политических блогов перед президентскими выборами 2004 года в США — и констатировали, что в блогах сами собой возникают изолированные друг от друга «кластеры единомыслия», где никакого реального разнообразия мнений нет.

Facebook выгодно отличается тем, что оставляет для «другой точки зрения» лазейку: в друзья мы часто добавляем людей, с которыми познакомились вне сети и не на почве политики, — коллег по работе, бывших одноклассников или соседей по лестничной клетке. Их убеждения не обязаны совпадать с нашими — и только благодаря им мы знаем, что на самом деле волнует оппонентов. Если, конечно, не «чистить ленту» всякий раз, когда ее чтение вызывает дискомфорт.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая Россия«“Надо будет показать, почему Москву стали называть Москварием”, — подумала Веспа». Рассказ Д. Густо

19 октября 20212839 Молодая Россия

Молодая Россия«А теперь мы хотим сравнить 2050-е с 2080-ми — так, как будто у нас есть шансы на успех. Понимаете?» Рассказ Александра Мельникова

19 октября 20212723 Молодая Россия

Молодая Россия Общество

ОбществоВидеоинтервью Сергея Качкина с Николаем Толстым, британским историком, потомком русского аристократического рода, который расследует насильственную репатриацию эмигрантов после Второй мировой

18 октября 20211102 Современная музыка

Современная музыкаАльбом-побег Tequilajazzz, импрессионистская электроника Kedr Livanskiy, кантри-рэп-хохмы «Заточки», гитарный минимализм Дениса Сорокина и другие примечательные релизы месяца

18 октября 2021815 Академическая музыка

Академическая музыкаИсполнитель роли Ленского Богдан Волков — об удивительном спектакле в Венской опере

18 октября 202113292 Кино

КиноСкотт Барли, автор фильма «Сон объял ее дом», — о своей туманной поэтике и экопессимизме

15 октября 202115699 Театр

Театр Театр

Театр Современная музыка

Современная музыкаКак группа 2H Company стала делать интеллектуальный хип-хоп на русском и зачем решила вернуться в обновленной версии

14 октября 20211144 Общество

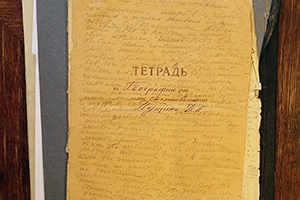

ОбществоГруппа исследователей «Мертвые души», в том числе Сергей Бондаренко, продолжает выводить на свет части «огромного и темного мира подспудного протеста» сталинских времен. На очереди некто лесоруб Пущин

13 октября 2021864