Современная музыка

Современная музыкаЧто слушать в марте

Новые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца

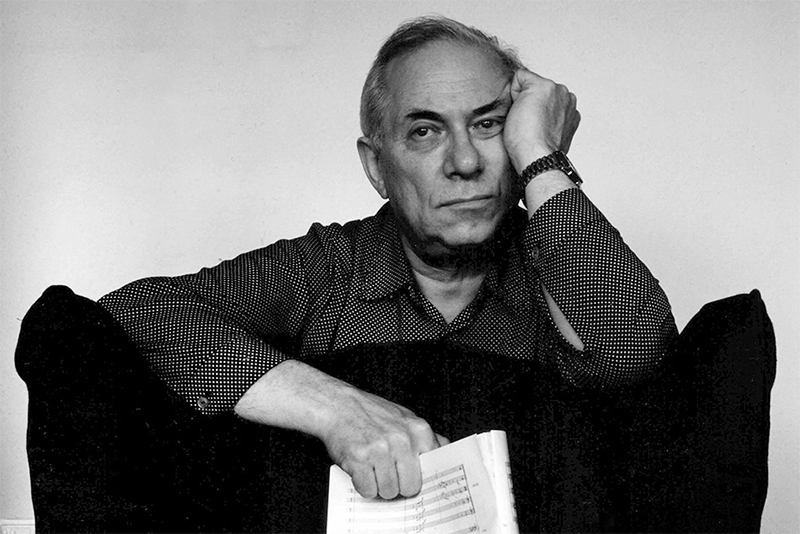

13 марта 2020423 © Издательство Ивана Лимбаха

© Издательство Ивана Лимбаха3 июня в Рахманиновском зале консерватории в программе «Триконструкция» состоится спустя 26 лет после написания мировая премьера Второй камерной симфонии Николая Каретникова, приуроченная к 90-летию со дня рождения композитора. Два других автора на афише — Арнольд Шенберг и Джон Адамс. Федор Софронов рассказывает об истории одного из главных жанров Новой музыки.

Жанр камерной симфонии является одним из главных в XX веке, однако корни его уходят глубоко в историю музыки. Симфонический оркестр, как и жанр симфонии, сформировался только в середине XVIII века. И его состав, и способы письма для него были напрямую связаны с классической тональностью и тональной гармонией. В первую очередь такой оркестр должен был обеспечивать хорошее звучание аккордов, то есть вертикальных созвучий. Предшествовавший симфоническому оркестру консорт эпохи барокко состоял из других инструментов, отличных по конструкции, тембру и динамике. В консорте главной была не вертикаль, а горизонталь, движение независимых друг от друга мелодических линий (полифония).

Симфонический оркестр классиков был изрядно наращен романтиками, бурное инструментальное строительство привело к принципиально другому звучанию духовых и новому оркестровому балансу. Одновременно развивалась романтическая гармония. Закат романтического оркестра и романтической гармонии пришелся на начало ХХ века, когда оркестры Рихарда Штрауса, Малера, Дебюсси, раннего Стравинского стали превосходить составы классиков в три-четыре раза, а предельное усложнение гармонии привело к распаду классической функциональной тональности, манифестированной Жан-Филиппом Рамо еще в 1722 году. Великий экспериментатор Арнольд Шенберг тем временем поставил замечательный опыт.

Он препарировал симфонический оркестр из 150 музыкантов таким образом, что сделал безработными 135 из них, оставив на сцене только 15. Вместо шести флейт осталась одна, вместо десяти валторн — две, а из всей струнной группы остался только квинтет (две скрипки, альт, виолончель, контрабас). А партия каждого музыканта превратилась фактически в сольный виртуозный этюд. Так родилась первая за всю историю музыки Камерная симфония для пятнадцати солирующих инструментов, законченная Шенбергом в 1906 году и впервые исполненная в Вене 8 февраля 1907 года под управлением автора.

Сочинение вызвало очень противоречивую реакцию, так как все «диссонансы времени», за пределы которых Шенберг еще не выходил в то время, зазвучали необычайно ясно и отчетливо в облегченном и обновленном составе. Сети бесконечно развивающихся мелодий — графических контуров музыки — как бы оцвечивали сами себя и друг друга в причудливом, по большей части стремительном соприкосновении.

Интересно, что потом Шенберг обработал Камерную симфонию для большого состава оркестра и эту версию, прозвучавшую в Лос-Анджелесе 27 декабря 1936 года, счел «такой же пластичной… но чересчур громкой в сравнении с тем, что в ней изначально заложено». Подумаем над этим высказыванием Шенберга. Ведь сочинение изначально создавалось как камерное, выражающее нечто гораздо более интимное, чем «большая» симфония. Выразительность Камерной симфонии куда ближе к той, что есть в шенберговском секстете «Просветленная ночь» и двух первых квартетах, чем к той, что есть, скажем, в колоссальной по масштабам оратории «Песни Гурре», созданной в то же время. Собственно, транскрипция Камерной симфонии, сделанная учеником Шенберга Антоном Веберном всего для пяти инструментов, роднее оригиналу, чем авторская «полновесная» версия. Интимность — неотъемлемое свойство жанра, которое мы находим во всех многочисленных сочинениях для того же состава, ставшего нормативным в музыке ХХ века.

Вторую камерную симфонию Шенберг начал сразу же после Первой, но завершил ее спустя почти тридцать лет. В отличие от Первой, она исполнена глубокой меланхолии. К этому моменту уже прогремела слава «Камерных музык» Пауля Хиндемита, созданных в манере «Бах-модерн», — в том числе скандальной Первой, в которую помимо явных баховских аллюзий включены мотив фокстрота и финальная сирена. В СССР начал и не закончил свою Первую камерную симфонию (1926), но вполне закончил Вторую (1934) Николай Рославец, которого давили жерновами советской идеологической машины. Разница в стилистике между двумя симфониями Рославца огромна. Если наброски Первой выдержаны в авангардистском духе с явными отсылками к опыту Шенберга, то во Второй мы имеем дело с «неокучкистским» стилем, к которому обратились многие сломленные авангардисты, желавшие реабилитироваться в глазах новой власти. А в Европе помимо Хиндемита камерный состав оркестра вовсю вводили в оборот Бела Барток и столь ненавистные Шенбергу неоклассицисты.

В 1951 году Шенберг скончался. Пьер Булез откликнулся на его смерть знаменитым скандальным некрологом «Шенберг мертв», в котором отрицалась большая часть его творческих достижений, кроме открытия додекафонии. Но инструментальный состав шенберговской Камерной симфонии стал очень расхожим у композиторов того поколения — среди которых Луиджи Ноно, Карлхайнц Штокхаузен, Дьердь Лигети… Основывая один из старейших в Европе ансамблей современной музыки Intercontemporain, Булез берет за основу именно состав Камерной симфонии № 1 Шенберга и тут же делает эталонную запись этого сочинения для фирмы Columbia. С тех пор все большие ансамбли современной музыки в Европе и Америке имеют этот формат, а в Голландии такой ансамбль даже носит имя Шенберга.

Именно голландский Шенберг-ансамбль под управлением Рейнберта де Леу впервые сыграл Камерную симфонию американского композитора Джона Адамса (1993). В этом сочинении очень ясно слышна эпоха постмодернизма, одним из ярчайших и виртуознейших мастеров которого является Адамс. Он сливает конструктивные посылы Камерной симфонии Шенберга со звуковым фоном американских мультфильмов («Я сидел у себя в студии с партитурой симфонии Шенберга и слышал, как из открытой двери детской, где находился мой семилетний Сэм, доносились саундтреки старых добрых мультфильмов 50-х годов…»). В отличие от одночастной симфонии Шенберга, Адамс пишет три крупные части, называющиеся «Песни дворняжки», «Ария с шагающим басом» и «Дорожный бегун».

В следующем, 1994-м, году композитор Николай Каретников пишет свое последнее сочинение — Вторую камерную симфонию (Первую он написал еще в 1968-м). Практически одновременно с ним свою Вторую камерную симфонию заканчивает Эдисон Денисов. Это очень различные произведения, но их роднит необычайный энергетический напор — как будто композиторы стремятся высказать весь накопившийся у них поток мелодических, ритмических и тембровых мыслей. Вскоре после этого Денисов попадает в автомобильную катастрофу, после которой проживет еще два года, а Каретников покидает этот мир.

Каретников был единственным советским композитором, который применял открытый Шенбергом додекафонный метод сочинения музыки последовательно, из одного сочинения в другое. Конечно, серийные сочинения были и у других авторов его поколения (почти у всех, включая Денисова — его Первая камерная симфония написана в серийной технике), но все они были гораздо дальше от оригинала, представленного в творчестве нововенцев. В этом отношении творчество Каретникова уникально. И, хотя состав его Второй камерной симфонии больше, чем у Шенберга (от каждой группы остается не один, а два инструмента), мы имеем здесь дело с очень драматичным, но глубоко личным и камерным высказыванием композитора, пишущего свое творческое завещание. Сам композитор характеризовал свой опус как «одночастную форму на 13 минут, где после репризы появляется скерцо». Действительно, когда в самый напряженный момент драматического действия звучит инфернальное скерцо, блистающее потусторонним свечением мелодических изгибов, это производит сильнейший эффект. Последние 25 тактов партитуры композитор не успел оркестровать. Это сделал выдающийся дирижер Игорь Блажков, с которым Каретникова связывали многие годы творческой дружбы. Премьеру сочинения он хотел осуществить в Берлине, но этому так и не суждено было случиться.

Это последняя русская камерная симфония — начиная с рождения этого жанра у Рославца в 1926 году. Сейчас настало другое столетие, когда модель камерной симфонии себя, кажется, окончательно исчерпала… Хотя кто знает: может, подрастающие поколения композиторов и одарят нас еще выдающимися образцами этого жанра.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца

13 марта 2020423 Искусство

ИскусствоВладимир Потапов, Ильмира Болотян, Кирилл Мартынов, Миша Мост и Сергей Попов о фейках наших дней

13 марта 2020555 Общество

ОбществоПолина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук

13 марта 2020581 Современная музыка

Современная музыкаКрис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии

12 марта 2020423 Академическая музыка

Академическая музыкаБаритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона

11 марта 2020860 Современная музыка

Современная музыка«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»

11 марта 20201046 Общество

ОбществоИзвестный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?

11 марта 2020940 Медиа

МедиаГлавные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие

11 марта 202016027 Общество

ОбществоТоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов

11 марта 2020683

Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России

10 марта 2020891

Итальянский профессор Клаудия Пьералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе

10 марта 2020917 Кино

Кино