В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

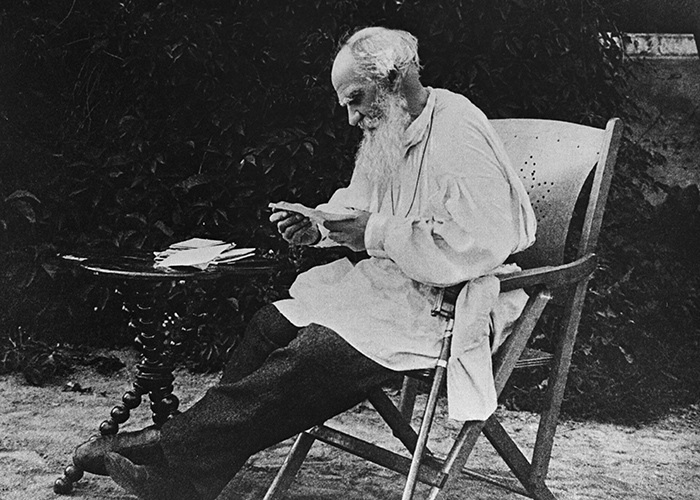

28 ноября 202474123 © О. Игнатович / РИА Новости

© О. Игнатович / РИА НовостиПрограмма публичных дискуссий «Зачем Толстой?» инициирована Государственным музеем Л.Н. Толстого и музеем-усадьбой «Ясная Поляна». Ее участники — писатели, ученые и мыслители — обсуждают, в чем ценность идей Толстого, что говорят нам сегодня его рассуждения о вере, государстве, семье, обществе, свободе и смерти и вообще — зачем читать Толстого в XXI веке. В Российской государственной библиотеке прошла четвертая встреча «Зачем Толстой? Как жить в мире».

Среди всех проблем, занимавших Толстого, главными всегда оставались вопросы «Как жить?» и «Зачем жить?». Эти вопросы касаются и частной жизни, и общественного устройства: что должен делать человек, чтобы жить в мире с собой, и как добиться гармонии в отношениях между людьми и народами. Насколько мы можем примерить на себя толстовское учение о человеке и обществе сегодня, обсуждали профессор РАНХиГС и Оксфордского университета, специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной истории Андрей Зорин, журналист, руководитель образовательного проекта «Полка» Юрий Сапрыкин и шеф-редактор сайта InLiberty, обозреватель газет «Ведомости» и The New York Times Максим Трудолюбов.

Юрий Сапрыкин: Сегодня наш разговор называется «Как жить в мире», и говорить мы будем о Толстом-моралисте, о Толстом — учителе жизни. Мысль о том, как правильно прожить жизнь, как найти секрет личного и всеобщего счастья, присутствует в жизни Толстого с самых ранних дней. Всем известна история про игру в «муравьиных братьев», про зеленую палочку, на которой записан секрет человеческого счастья. Она закопана на краю того самого оврага, где Толстой просил себя похоронить. Эта мысль — как сделать, чтобы всем было хорошо, — проходит через все его тексты, книги, дневники. Она парадоксально развивается и оказывает очень сильное воздействие на людей, которые читают и слушают Толстого, на всю Россию в конце XIX — начале XX века. И какие-то ее отголоски, безусловно, доходят и до нас. Я хотел бы начать с вопроса Максиму Трудолюбову, который в качестве специалиста по политическим наукам и автора колонок в газете «Ведомости» очень много пишет об институциях, о тех общественных установлениях, что призваны сделать жизнь людей счастливой и гармоничной. Говоря и думая о Толстом, мы сразу наталкиваемся на первое противоречие: что все эти установления, созданные цивилизацией, выглядят, с его точки зрения, ничтожными. Он их отвергает, он считает, что законы, власть, разнообразные государственные и религиозные институты — это все формы насилия человека над человеком в той или иной степени. Как вы с позиции человека, который думает об общественном устройстве, смотрите на эту программу? Где вы видите противоречия в логике Толстого? О чем бы вам хотелось его спросить?

Максим Трудолюбов: Действительно, много лет я работал редактором в газете и отвечал за редакционные статьи, статьи экспертов по экономике и политике. Споры часто упирались в вопросы, связанные с институтами — прежде всего, с верховенством права. Но при этом я всегда любил Толстого, он действовал как магнетическая сила, с которой я до сих пор не знаю, как примириться. Для человека, который в России думает об общественных вопросах, о том, как менять жизнь к лучшему, Толстой представляет проблему, хотя, возможно, он в чем-то может нам и помочь.

С одной стороны, он силен и убедителен в критике учреждений — того, что мы сейчас называем институтами. С ним хочется соглашаться, когда речь заходит о том, что в российской истории закон часто оказывался не более чем инструментом в руках государства. Но он идет до конца и говорит, что закон вообще всегда есть инструмент насилия и даже хуже насилия. Он говорит, например, что евангельское «не судите» означает не просто «не осудите, не посмотрите косо», а означает в буквальном смысле «не осудите на суде, не казните, не выносите приговора». С точки зрения Толстого, никакого приговора институциональный суд не может выносить, это противно устройству мира, как он его понимает.

Возможно, это связано с тем, что у русской культуры отношения с правом сложные. Это одна из особенностей нашей культуры, наше отличие от западных культур. Об этом в XIX веке спорили славянофилы и западники. В советской истории идеологи большевизма пытались заменить закон революционной моралью, каким-то императивом революционных изменений. По сути, у нас не было опыта реальной жизни в том, что можно было бы по-настоящему назвать правовым государством.

Если посмотреть совсем в глубокую старину, то можно увидеть в отношении русских к праву конфликт между законом как чем-то внешним и искусственным и правдой как чем-то родным и настоящим. Мой вопрос к Толстому — не отражает ли его неприятие права это старинное русское свойство? Хотя сам он, конечно, считал, что ему открылось то, в чем западная культура была слепа. Известное письмо Боткину, которое на первой встрече, кажется, обсуждалось, — что он видел публичную казнь в Европе, и это был один из важных эпизодов для него, когда он говорит, что «казнь по закону — это преступление».

© Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"

© Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Сапрыкин: Свойственен ли Толстому, как бы мы сейчас сказали, правовой нигилизм?

Трудолюбов: Ну да.

Сапрыкин: Интересно про правду. Потому что это действительно очень важное для русской культуры понятие. Настолько важное, что до сих пор оно часто используется как некоторая политическая спекуляция. «Сила в правде, у кого правда — тот и сильнее». Кажется, что мы чем-то «правее» или «ближе к правде», потому что мы не принимаем всего этого западного юридического крючкотворства. Вот что для Толстого правда, какова природа этой правды, в чем ее отличие от понимания правды у Данилы Багрова и всех, кто его фразу цитирует?

Андрей Зорин: Ну, у Багрова все просто. Но, понимаете, «правда» в русской культуре — сложный и нагруженный термин. Он основан на идее, что у каждого своя правда. Толстой в этом же письме Боткину пишет: «Я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, необязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность, я чувствую законы искусства, дающие счастие всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего». И суть, на мой взгляд, в том, что он заменяет писаное право моралью по той причине, что ему очевидно: нравственные законы — от Бога, а политические, законы государства пишутся людьми в своих интересах. В книге «В чем моя вера?», комментируя знаменитую заповедь Христа «Не гневайся напрасно» («А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5:22). — Ред.), Толстой говорит: неправильный перевод, в таком виде заповедь совершенно бессмысленна. Ни один человек никогда не считает, что он гневается напрасно. Если человек гневается, то он уверен, что он прав. Моральный закон не может зависеть от самооправданий — гневаться нельзя никогда вообще. Ни по какому поводу, независимо от того, прав ты или нет. По Толстому, «праведного гнева» не бывает. Его нигилизм по отношению к праву связан с верой в незыблемость моральных законов. И он всегда говорил, что моральные законы едины во всех религиях. Есть мелкие отличия в деталях, но основные законы всегда одни и те же. Он не утверждал, что сам их открыл, но что заново сформулировал для современников. Поэтому «правовой нигилизм» Толстого связан с его предельным этическим абсолютизмом. И, поскольку законы нравственные принадлежат Господу, а законы земные пишут люди, они не могут быть обязательными, по Толстому, для человека, который их не принимал.

Сапрыкин: Максим, а вы можете вспомнить примеры, когда подобный этический максимализм был перенесен в политическую плоскость? Как это все происходило и чем заканчивалось? Бывает ли такое, что на этом основании выстраивается политика?

Трудолюбов: Человеческое достоинство можно вспомнить — идею, радикальную во времена Толстого, но ставшую общепринятой к середине ХХ века. Когда заканчивалась Вторая мировая война, на первый план вышел вопрос человеческого достоинства. В этом виделся ключ к предотвращению войны в будущем. Если мы мысленно переместимся во вторую половину 40-х годов, мы увидим очень интенсивное движение, абсолютно «поверх границ», со стороны очень многих, направленное на то, чтобы не допустить больше войны. Прямая связь между абсолютной ценностью человека и преодолением войны и государственного насилия стала тогда очевидной множеству людей, в том числе и политиков. Но защищать человека предлагается все-таки правовым способом. В Германии появляется новая конституция, которая начинается с понятия достоинства человека, появляется Декларация прав человека, чуть позже в Европе появляется Конвенция по правам человека и так далее. Главное, что это защищается «поверх границ». Например, сейчас, когда мы находимся в кризисе этого явления, страны склонны вновь вспоминать о границах, но тогда это было мощное движение, с которым многие были согласны.

Зорин: У Толстого все-таки были великие последователи в XX веке. Два крупнейших политика XX века были прямыми его последователями — Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг. Они открыто говорили об этом и были в высшей степени успешными практическими политиками — и тот, и другой.

Сапрыкин: И тот, и другой основывали свою программу на принципе, который мы еще не упоминали: это принцип непротивления злу насилием.

Зорин: …ненасильственного сопротивления. Толстой повторял, что слова «не надо сопротивляться злу насилием» не означают «не надо сопротивляться злу». Надо сопротивляться, но не прибегая к насилию. Конечно, и Ганди, и Кинг придерживались этой точки зрения. В связи с этим можно вспомнить еще одного крупного политического деятеля, предшественника Толстого. Толстой узнал о нем уже после того, как сформулировал свое учение. Это американский аболиционист Уильям Гаррисон. В книге «Царствие Божие внутри нас» Толстой говорит, что, уже написав «В чем моя вера?» и другие трактаты, он с радостным изумлением узнал о Гаррисоне, который давно сказал то, о чем он сам тоже хотел сказать. И он пишет Черткову, что Гаррисон «выставил общий принцип, с которым нельзя было не согласиться, — тот, что ни один человек ни под каким предлогом не имеет права властвовать, т.е. употреблять насилие над себе подобными».

Другие аболиционисты до него говорили, что рабство должно быть отменено, потому что оно приносит зло чернокожему населению. А рабовладельцы возражали, что в Африке их рабам было бы еще хуже, что они обращаются с ними гуманно. На любой аргумент можно было найти контраргумент. А Гаррисон впервые сказал, что человек не имеет права владеть другим человеком. Все, точка. Дальше дискуссия становится невозможной. Гаррисону много раз говорили, что, если рабство отменить, начнется кровавое побоище. Он отвечал: «Это не моя проблема. Начнется — значит, начнется. Спрашивайте с тех, кто это устроил. Рабство — абсолютное зло и должно быть отменено немедленно. Все остальное не имеет значения». Когда началась война между Севером и Югом, то, вопреки большому числу его приверженцев, сохранявших пацифистскую позицию, он неожиданно для друзей и врагов стал яростным милитаристом и требовал войны до победного конца, превратившись в сторонника Линкольна, которого он всегда резко критиковал.

Сапрыкин: Интересно, что у самого Толстого были всплески милитаризма и патриотизма, несмотря на постоянное отрицание того и другого.

Зорин: Интересно сравнить с этим позицию Толстого по поводу Русско-японской войны. Здесь не было никакой нравственной основы, в отличие от войны Севера и Юга в Америке. Толстой был в ужасе. Его статья «Одумайтесь!» одинаково обращена и к русским, и к японцам. Но, когда стал ясен результат войны, он физически страдал от поражений русской армии. По свидетельству его дочери Татьяны, узнав о сдаче Порт-Артура, он в присутствии толстовцев сказал: «В моей молодости мы крепостей без боя не сдавали». Потрясенные ученики сказали: «Но были бы новые жертвы, погибли бы еще люди!» Он ответил: «Ну а что вы хотите? У солдат есть работа, и ее надо делать как следует». Это поворот, который значим, по-моему, для толстовского отношения к жизни, к собственным идеям, к учительству и всему остальному.

© Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"

© Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Сапрыкин: К вопросу о ненасильственном сопротивлении. Во времена Толстого, как и сейчас, существовало противоречие, постоянный спор — между сторонниками «теории малых дел», медленного улучшения общества, эволюции снизу и людьми, требующими радикальных перемен, силового давления на власть. За кого был бы Толстой в этом споре? Ведь на самом деле ни за тех, ни за других, наверное?

Зорин: Безусловно, ни за тех, ни за других. Прежде всего, Толстой всегда подчеркивал, что человек не знает, каковы будут последствия его действий. Соответственно, никакого контроля за результатами своих действий у человека нет. Единственное, над чем у него есть контроль, — это собственная душа и собственное поведение. Поэтому надо вести себя в соответствии с нравственным императивом и формулой «делай что должно, и пусть будет что будет». Конечно, если сравнивать мелких реформаторов с революционерами, он бы, несомненно, предпочел первых, потому что они, по крайней мере, не хотели никого убивать. Тут сомнений нет. Но при всем при том он не верил и в эту деятельность. Он писал, что реформы ничего не дадут, а человек должен думать о своей душе.

Трудолюбов: Например, среди записей Маковицкого от ноября 1905 года есть одна характерная для Толстого инвектива против права, которую он произносит в момент, когда проходят выборы в I Думу, когда происходит съезд Крестьянского союза, когда в России общественный подъем, причем связанный с правовым самосознанием. Вокруг Толстого в этот момент крутятся люди — и родственники, и гости, — которые с восторгом рассказывают об этих событиях, а он отмахивается от них, возвращаясь к проблеме права как такового. «Англичане, приезжающие сюда, чувствуют себя у нас свободнее: дома они связаны законами, которые сами через представителей установили и которым они повинуются, воображая себе, что они свободны, — говорит Толстой. — Здесь же я таких законов не устанавливал и им не повинуюсь, я свободнее… Наше время огромной важности, пора людям быть свободными, не повиноваться и не подчиняться».

Понятно, что для Толстого индивидуальная нравственность — главное, жизнь индивидуальной души — главное, но как он себе представляет превращение этих ценностей в социальную мораль? В обществе, где мы неминуемо сталкиваемся с другими людьми, в том числе с незнакомыми, мы должны чего-то от них ожидать. Про человека, идущего нам навстречу в темное время суток, мы не знаем — претерпел он уже глубокую внутреннюю трансформацию или нападет на нас? Как быть с этим?

Сапрыкин: «Я открыл в себе универсальные внутренние законы». Вопрос, который Толстому постоянно задавали: как же сделать так, чтобы их открыли и все остальные?

Зорин: Ему задавали этот вопрос, и он говорил, что это просто: надо следовать очевидным нравственным нормам. Он, конечно, понимал, что, если ты считаешь, что полиции не должно быть, ты подвергаешься риску быть убитым бандитами, но считал, что этот риск оправдан, потому что твоя физическая жизнь не является ценностью, сравнимой с состоянием твоей души. Меньшее зло — быть убитым бандитом, чем поддерживать государство, управляемое насилием. Надо быть к этому готовым, убьют — значит, убьют. Ему говорили: а если при вас хотят убить ребенка? Он говорил: я прожил 75 лет и такого злодея не видел. А вот людей, которые приговаривают других людей к смерти и посылают на каторгу, ссылаясь на закон, я видел огромное количество. Когда его довели этим вопросом про злодея, он сказал: «Убейте его и скажите, что я разрешил». Понятно, что такой взгляд на вещи требует огромной физической храбрости. Не бояться жить в мире, где нет полицейских.

Сапрыкин: И все-таки есть работа над собой, работа по открытию в себе этой универсальной нравственной истины. И дальше мы видим в биографии Толстого, как это внутреннее, индивидуальное дело вдруг становится делом общественным. Как он сам смотрел на эту трансформацию? На то, что, с одной стороны, он говорит только про себя и считает, что самосовершенствование — дело отдельного человека, с другой стороны — он невольно, а иногда и очень вольно, осознанно оказывается в роли человека, диктующего эти универсальные законы, объясняющего другим людям истину, которую он в себе открыл. Было ли в нем самом осознание того, что это противоречивая позиция?

Зорин: Конечно, конечно. Очень острое противоречие, чрезвычайно острое. Он очень этим мучился. К идее, что учительство — это соблазн, Толстой приходит поздно. Это он выясняет не сразу, но постепенно приходит к этому. Достаточно прочитать «Отца Сергия» — очень парадоксальная вещь, где показано, что мерзкий грех героя с умственно неполноценной купеческой дочерью спасает его от несоизмеримо большего греха — уверенности в своей праведности и праве учить других. Ужасно согрешив, он понимает, что небезгрешен, что у него нет права поучать и благословлять. Он уходит из скита, становится свободным человеком, обретает истину, только поняв собственную греховность. Постоянная тема в поздних дневниках Толстого — тема собственного несовершенства, скверности, того, как ему важно и нужно, чтобы его ругали и оплевывали. Плюс к этому он очень болезненно и трагически до самого последнего дня своей жизни переживал то, что считал, что его этическая проповедь, в отличие от Христа и Будды, остается неоплаченной его собственной жизнью. Что он не заплатил по тем счетам, по которым должен заплатить проповедник, обращаясь к человечеству: Иисуса распяли, Будда, будучи принцем, бросил все и ушел в леса проповедовать, а вот он не может им соответствовать. И это усугублялось тем, что его последователей арестовывали, ссылали, гноили в тюрьмах. В «Не могу молчать!» с толстовской выразительностью написано о мечте, чтобы его «или посадили в тюрьму, <…> или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю», — он ждал с нетерпением, надеялся, что его арестуют, посадят, сошлют на каторгу. Но императоры настаивали на том, что мученика из него делать нельзя ни в коем случае.

Трудолюбов: Ну и общее смягчение нравов второй половины XIX — начала XX века: российское государство уже гораздо мягче, и это — отчасти достижение развития, со второй половины XIX века в России появляются институты, появляется суд, появляется целое сословие людей — правоведов, адвокатов и судей, которые создают право в России, по большому счету, впервые. И отчасти благодаря этому смягчению нравов Толстой не был репрессирован.

Сапрыкин: Связано ли оно с самой фигурой Толстого, можем ли мы говорить о том, что его присутствие в общественной жизни как-то влияло на умы, на смягчение нравов?

Зорин: Смягчение нравов, конечно, в целом было. Но, с другой стороны, это не было линейным процессом. Например, смертная казнь в России после Елизаветы Петровны, с середины XVIII века, применялась в исключительных случаях. Пугачева казнили, декабристов. Только государственные и военные преступления карались смертной казнью. Именно во время революции 1905 года, о чем написано «Не могу молчать!», смертная казнь становится массовым явлением, людей начинают расстреливать и вешать за преступления против собственности, чего не было в русской истории до этого. На Западе за имущественные преступления смертная казнь существовала, любой человек, читавший Диккенса, это знает. В России — нет. Это «инновация» 1905 года.

Сапрыкин: Да, он видит, как сначала появляются суды, потом — военно-полевые суды, которые приговаривают к смерти.

Зорин: Вообще после появления фильма «История одного назначения» место в жизни Толстого истории с расстрелом рядового Шабунина стало общеизвестным, она действительно произвела на него огромное впечатление.

Трудолюбов: В продолжение этого вопрос такой. Не только в художественном изображении, но и в своей философии Толстой разбирает все «до кубиков», доходит до конца. В искусстве он смотрит на явления глазами ребенка (например, знаменитая сцена совета в Филях в «Войне и мире»), глазами лошади (в «Холстомере»). А в философии — глазами нового человека, который только что прочитал Евангелие, отбросил все наслоения толкований и различных интерпретаций мира и увидел мир заново. В этом Толстой невероятно убедителен. Это еще и увлекательно читать, это фантастически интересно и мощно. Но, судя по всему, он не особенно занят тем, как собрать эти «кубики». Как полностью деконструированную реальность — с отказом от права, от судов, от насилия — потом собрать? Этого вопроса у него не существует?

Зорин: Существует. Этим миром была для него крестьянская община, где люди живут и работают вместе. А если в деревню придет бродяга, то его положат на пол, покормят и дадут краюху хлеба, чтобы он шел дальше. Бродяга или паломник. Так, по Толстому, и должны строиться отношения между людьми, в том числе и с незнакомыми. Толстого потрясла городская нищета, когда он переехал в Москву из Ясной Поляны. Он никогда такого не видел. Он видел деревенскую нищету и массовый голод, но городская нищета была для него совершенным ужасом. Он сначала рассчитывал на филантропию как на средство решения этой проблемы, но очень быстро разочаровался.

Сапрыкин: А почему разочаровался? В филантропии, как и в благотворительности, он видел что-то сомнительное?

Зорин: Он был резко против нее. Но это не помешало ему собрать больше миллиона и открыть тысячи благотворительных кухонь во время голода 1891 года. Тут несколько обстоятельств, почему он был противником благотворительности. Прежде всего, он не верил в медиацию — люди должны общаться друг с другом непосредственно. Человек голоден — накорми его. Собирать деньги и объявлять подписки для него было способом откупиться от собственной совести. Он пришел к этому отношению к филантропии не сразу. Поначалу, переехав в Москву, он попытался помочь ночлежкам с помощью филантропической инициативы. Он был очень толковым человеком в финансовых вопросах и посчитал, сколько нужно денег, чтобы наладить жизнь обитателей одной ночлежки: это была совсем небольшая сумма. Но дальше он увидел, что его благотворительный проект горит с обеих сторон: во-первых, богатые не хотят давать, все обещают, но никто ничего не дает. А во-вторых, те деньги, что он дал сам, не помогают бедным, которые их просто пропивают. Толстой обратил внимание на поразительную психологическую закономерность. Когда он подавал ночлежникам стандартные две-три копейки, он сталкивался с довольно обезличенной стандартной благодарностью. Когда же он пытался давать суммы, которые действительно могли помочь человеку стать на ноги, это вызывало только ярость и агрессию по отношению к благотворителю. И он понял, что для отребья общества, нищих в ночлежках, с которыми он имел дело, это — способ отстаивать собственное достоинство. Они против того, чтобы сытый, хорошо одетый человек приходил и рассказывал им, как нужно жить, подавая им небольшие суммы, чтобы они жили в соответствии с его представлениями о должном. Он полностью разочаровался в филантропии как таковой. Поэтому в историю по борьбе с голодом 1891 года он «влез» очень поздно, голод уже бушевал. Когда наконец его убедили, что происходит что-то неописуемое, он начал действовать с присущей ему энергией: написал обращение, Софья Андреевна сделала ему бухгалтерские книги, было организовано 14 тысяч столовых. Но при этом он хорошо понимал, что этим проблему нищеты и голода не решишь. Он привел в ужас Страхову, назвав эту свою деятельность «глупой». Чехов, который вовсе не был склонен к патетическим высказываниям, назвал Толстого во время голода «гигантом» и «Юпитером». Но для Толстого это была глупость. Собирать деньги и организовывать столовые — это не то, чем должен заниматься человек.

Сапрыкин: Его самоуничижение — это постоянная часть его диалога с самим собой, на языке современной психотерапии это называется обесцениванием. Он постоянно ставит свою позицию под сомнение. Верил ли он в конечном счете в то, что та правда, которую он знает, чувствует, может исправить род человеческий? Что это нравственное самосовершенствование может стать каким-то всеобщим делом? В то, что эта проповедь, которую он постоянно пытается вернуть в статус разговора с самим собой, все-таки на кого-то подействует? Если перевести это на язык общих понятий — что он думал о природе человека, насколько она исправима?

Трудолюбов: На самом деле, это еще один вопрос к Толстому, и я до конца не понимаю его взгляд на человека. А ведь это важно, если мы говорим о таких фундаментальных вещах. Я признаю, что это банальная, неновая вещь, но понятная мне философия заключается в том, что деятельность человека лучше направлять в мирное русло. Чем он будет драться, отнимать у других деньги, брать взятки — лучше пусть он занимается, например, предпринимательством. Мы напишем такие законы, которые направят его буйную энергию в мирное русло. Он станет миллиардером. Мы будем писать про него в журнале. Очень хорошо. Может быть, неидеально, но мы здесь — реалисты. Мы исходим из того, что человек — существо грешное, подвержен различным неожиданным порывам, может быть агрессивным. И лучше от этого защититься. И — да, за этой философией стоит отношение к человеческой природе как к природе испорченной. Где-то далеко в этой цепочке рассуждений находится первородный грех. Толстой, судя по всему, иначе смотрит на это. Для него это не является проблемой.

Сапрыкин: Да, тут есть странное противоречие — если совсем все упрощать, то классический либерализм говорит: «Человек по своей природе плох». Но можно придумать какие-то механизмы, которые эту «плохость» используют для того, чтобы создать гармоничное общество, где даже не самые альтруистические интересы работают на общее благо. Толстой говорит, что человек по своей природе добр. Но дальше он может сделать что-то только сам с собой.

Зорин: Мне кажется, вы спутали классический либерализм с идеями блаженного Августина и христианской теологией. Адам Смит никогда не говорил, что человек плох по своей природе.

Сапрыкин: Хорошо, не плох, но у него есть какой-то свой корыстный интерес: его и надо использовать.

Зорин: Есть свои материальные интересы — и это хорошо. Есть склонность к симпатии, и это тоже хорошо, они балансируют друг друга. Но мне кажется, что Толстой в этих категориях не склонен был думать. В самой первой записи в дневнике он пишет, что «легче написать 10 книг по философии, чем предложить одну норму по практической жизни». Его интересовали не абстрактные вопросы, а практическая мораль. Он так и физику крестьянским детям преподавал: дело не в том, что вокруг чего вращается, крестьянским детям это все равно, а главное, что снег тает от солнца, что, если ты уронишь предмет, он упадет. Поэтому я думаю, что он пожал бы плечами, если бы его спросили, какова природа человека. Ну, у разных людей разная природа. Есть злые люди, есть добрые. Лучше бы добрых было больше.

Сапрыкин: Улучшаема ли она, движется ли по пути прогресса?

Зорин: Да. Несомненно, он считал, что прогресс существует. И много раз об этом говорил. Когда-то убийство считалось нормой, а сейчас мы понимаем, что убивать нельзя. При этом у него были основания полагать, что его проповеди имеют успех. Я думаю, что до него не было ни одного такого учителя, который бы собрал такое количество последователей за 10 лет после начала проповеди. Это беспрецедентно. Ни Иисусу, ни Мухаммеду, ни Будде не удалось собрать столько за 10 лет. И он видел это — пачки писем, отклики. Ему приходили сведения о «толстовских общинах». Так что он верил в то, что может иметь успех. Другое дело, что он быстро начал беспокоиться, как бы этот успех не повредил его душе.

Сапрыкин: Известны его слова: «Я кто угодно, но не толстовец». Что он имел в виду? Это попытка дистанцироваться и отстраниться от распространения собственных идей, от перенесения их в социальную практику, от догматизма?

Зорин: От догматизма. И представления, что общим учением можно снять конкретные, ежедневно встающие перед человеком моральные проблемы. Когда он уходил из дома, у него не было ясности, куда он бежит. Но одно он знал точно: он не поедет в толстовскую общину, потому что он понимал, что в любой толстовской общине он немедленно станет вождем, пророком. Он категорически не хотел лидерства. Одна из самых последних его фраз была: «В мире есть много людей кроме Льва Толстого, а вы все смотрите на одного Льва».

Сапрыкин: Максим, вы недавно на сайте InLiberty опубликовали статью «Толстой до и после прогресса», где говорите о том, что нынешний разговор об общественных делах, присущий российскому обществу в текущем его состоянии, — это разговор сугубо инструментальный: давайте тут что-то подправим, а тут как-то все переиграем. Такое представление об общественной жизни как о шахматной доске, на которой ведется инструментальная технологическая игра; и мы так к нему привыкли, что толстовский взгляд на эти вещи выглядит очень интересным, свежим и, может быть, даже необходимым нам. Вы можете как-то расшифровать эту мысль? В чем важность Толстого в этой перспективе?

Трудолюбов: Главное, что поражает современного человека, который вдруг начинает читать публицистику Толстого, — готовность Толстого взяться за большие вопросы без страха. Та самая деконструкция — разобрать, смело отбросить интерпретации и наслоения, накопленные культурой. Это его умение больно бьет по голове каждого, кто погружен в толщу сегодняшнего дня с его бесконечными новостями и комментариями. Существует целая индустрия экспертов, и пробиться через это как будто авторитетное знание очень сложно. Пытаясь понять, что происходит, ты наталкиваешься на какие-то формулы, на какие-то «рейтинги одобрения», «геополитические конфликты» и прочее — такие штуки, которые заставляют тебя думать о схемах, а не о сути дела. У нас царство политтехнологов, мыслящих о политике как о технике. И в этом смысле Толстой невероятно актуален, потому что он отбрасывает это все с легкостью. Он смеялся бы над этим. Сразу бы указывал на суть дела, ценностные моменты — жизнь людей, стали ли они жить лучше или хуже. В этом смысле он, конечно, невероятно нов. Поскольку он идет до конца, то в этой дискуссии он точно так же может стать и проблемой.

Зорин: Про «идет до конца» есть любопытное рассуждение. Кто-то ему написал, что преступников нельзя держать в тюрьме, а сумасшедших можно, поскольку, отпустив его из-под замка, мы можем позволить ему совершить грех, который он не хочет совершать и за который не может отвечать. Толстой на это ответил, что в сфере идей нельзя допустить ни малейшего компромисса. Если один человек не имеет права держать другого под замком, то, значит, не имеет — и все. В жизни у нас может не найтись сил твердо следовать принципам, но сами принципы от этого не меняются.

Чертков написал ему почти истерическое письмо после «Послесловия к “Крейцеровой сонате”», где просил прибавить одну фразу: что в «моральном браке» секс между супругами иногда бывает оправданным. Чертков говорил, что иначе Толстой оттолкнет от своего учения миллионы людей. Толстой прислушивался к Черткову как ни к кому в мире и чаще всего следовал его советам. Однако на этот раз он ответил ему, что «моральных браков не бывает». Точка. Все. Он понимал, что соблазну трудно противостоять. Ему самому очень долго это не удавалось, пока вопрос наконец не разрешился сам собой. Но при всем при этом человек должен понимать, что хорошо, что плохо. Потому что, если ты твердо не понимаешь, что хорошо, а что плохо, ты никогда не будешь двигаться к лучшему. А так — конечно, человек слаб. Толстой знал, что человек слаб. Он знал, что он сам слаб.

Сапрыкин: Может быть, немного наивный вопрос, но — где мы сегодня можем увидеть этот толстовский метод? Не как фигуру его отсутствия, не как сожаление о том, что нам его не хватает, а как нечто, реализующееся на наших глазах в общественной жизни? Я пытаюсь все это примерить к нашим текущим разговорам, спорам или дискуссиям: благотворительность — плохо, теория малых дел — плохо, протест — плохо, все плохо. Где сейчас Толстой? С кем бы сейчас был Толстой в любой своей ипостаси — нравственного самосовершенствования, борьбы с институциями, всего, о чем мы сегодня говорили? Вопрос наивный, извините еще раз.

Трудолюбов: В том же журнале InLiberty мы делали выпуск про бегство от государства. В современной российской реальности люди живут разными моделями и разной деятельностью, в том числе экономической, которая так или иначе включает уход от государства. Тут много типов поведения: от банального нежелания платить за парковку до того, что люди живут целыми поселками, которых не существует на карте, рубят и продают лес, которого нет на бумаге. Даже государство признает, что до половины российской рабочей силы не находится полностью в поле его зрения. Люди ускользают от государства. Это целая область жизни, которой занимаются социологи, изучают это. Я подозреваю, что Толстому было бы интересно на это посмотреть.

Сапрыкин: Наверное, более правильный вопрос — ЧТО было бы ему интересно?

Зорин: Примерно последние 100 лет большинство все время повторяло одно и то же: конечно, он был великим писателем, но под старость немного тронулся умом и понес какую-то околесицу. Интересно, до какой степени все эти безумные идеи стали мейнстримом так, что мы не заметили, как они им стали. Миллионы людей практикуют вегетарианство в гораздо более строгих формах, чем Толстой это рекомендовал. Дауншифтинг стал абсолютно сознательным и респектабельным способом жизни. Одно государство за другим отказывается от смертной казни и от обязательной военной службы. Ненасильственное сопротивление благодаря Ганди, Кингу и многим другим стало самым сильным и эффективным способом политического действия. Едва ли не самая эксцентрическая часть толстовского наследия — его отношение к сексуальности — тоже, по-моему, поднимается вверх на восходящей неопуританской волне, причем с обеих сторон политического спектра: и слева, и справа. Не скажу, что все это всегда вызывает восхищение и радость: нет. Но тем не менее это очень интересно. То, что 100 лет после смерти Толстого казалось странным психическим вывихом человека, к старости немного выжившего из ума, теперь снова входит в практику общественной жизни.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202474123 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202471594 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202473399 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202477570 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202477453 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202479220 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202480050 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202486357 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202484841 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202467669 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials