Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?

Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202373899 © Getty Images

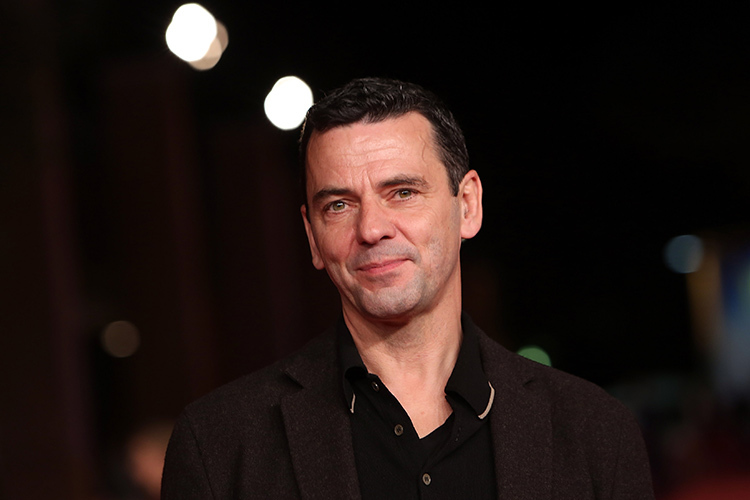

© Getty ImagesИз всех режиссеров «берлинской школы» — уникального явления в немецком кино, которое занимается тончайшим препарированием экзистенциальных проблем современного человека, — Кристиану Петцольду, пожалуй, повезло больше всех. Его фильмы не игнорировались мировыми фестивалями, почти всегда находили своего зрителя, номинировались на премию Немецкой киноакадемии и даже выходили в российский прокат. Несколько лет назад он первым из «берлинцев» отвернулся от настоящего и заглянул в прошлое, сняв «Барбару» и «Феникса», и, как считают некоторые критики, похоронил таким образом все течение. На недавно завершившемся Одесском кинофестивале Петцольд удостоился отдельной ретроспективы. Ксения Реутова встретилась с режиссером в Одессе и узнала, собирается ли он подводить творческие итоги.

— Странно, что тут повсюду играет музыка. Вы знаете немецкую группу Kraftwerk? Я встречался с ними дважды. Они рассказали мне, что всегда носят с собой маленькие ножницы. Маникюрные, наверное. И если они попадают в такое место, как это, — туда, где играет какая-то навязчивая мелодия, — то сразу находят источник звука и перерезают провод. Вот так просто. Потому что это не музыка — это мусор. Для разговора нужна тишина.

— Вы, очевидно, ждете, что я буду вас расспрашивать про ретроспективу. Но мне хотелось бы начать беседу с «Тони Эрдманна» Марен Аде. Его тоже показывают в Одессе. Это огромный успех для немецкого кинематографа, фильм, который, кажется, нравится всем без исключения. Вы представляете первое поколение «берлинской школы», Марен Аде — второе. Вы чувствуете себя в какой-то степени причастным к этому успеху?

— Да, безусловно. Но не то чтобы я хочу отнять у кого-то лавры. «Берлинская школа» — это не добровольно объединившаяся группа режиссеров, у нас никогда не было общего манифеста. И в то же время отрицать наше родство было бы неправильно. Мы все между собой знакомы, внимательно следим за творчеством друг друга. Я хорошо знаю Марен Аде. Удивительно, что это всего лишь третья ее картина. Могу честно сказать: да, я очень горд и за нее, и за этот фильм. Я посмотрел его пару недель назад в Мюнхене. В финале плакал.

— Правда?

— Да, это я не ради красного словца. «Тони Эрдманн» — настоящий. Он имеет непосредственное отношение к нашим жизням здесь и сейчас. Но это не британский реализм кухонной раковины, у него совершенно другая природа. Мне только сейчас пришла в голову мысль, что этот фильм похож на Одессу. Такое же поразительное сочетание комического и трагического.

— А что не так с реализмом кухонной раковины?

— Все так, но я не люблю, когда режиссер намеренно «сервирует» пространство для бедных героев. В результате вы на каждом шагу видите, какие они жалкие, какие несчастные — это всячески подчеркивается. Хотя на самом деле это чаще всего игра воображения вполне состоятельных авторов. Когда я читаю рассказы Чехова, который тоже много описывал бедняков, я вижу уважение к ним. Их бедность не эксплуатируется.

— Это ваша вторая подряд ретроспектива после той, что была показана в июне на Мюнхенском фестивале. Нет ли страха перед таким основательным подведением итогов?

— Вообще-то это уже третья ретроспектива за 2016 год. Когда мне впервые предложили эту идею, я отреагировал на нее довольно агрессивно. Никому не хочется стареть, никто не думает о том, что может умереть уже завтра, а ретроспектива навевает на режиссера именно такие мысли. Но потом я поразмыслил и решил, что лучшего времени не придумаешь. Два года назад ушел из жизни Харун Фароки, мой лучший друг и учитель. Мы работали вместе на протяжении долгих лет. Ретроспектива — отличный способ взглянуть на все, что мы делали вместе, оценить это, переосмыслить и подумать о том, что я хочу делать в будущем. И вот когда я пришел к такому выводу, на место гнева явилась печаль.

Организаторы Мюнхенского фестиваля смонтировали к ретроспективе десятиминутный ролик, где были кадры с моим участием, отрывки из разных фильмов. Смотреть его в первый раз было невыносимо грустно. Мне всегда нравилась знаменитая цитата «кино снимает смерть за работой», но только сейчас я осознал ее истинное значение.

— Теперь, когда не стало Харуна Фароки, ваше кино изменится?

— Нет, радикальных перемен ждать не стоит. Давайте я расскажу вам, как мы работали. Сценарий я всегда писал и пишу сам, в полном одиночестве. Но где-то раз в неделю я брал свой велосипед и ехал в гости к Харуну. Мы говорили по три-четыре часа, и я возвращался домой. Тоже на велосипеде. И на обратном пути, крутя педали, обдумывал, как привнести то, о чем мы только что беседовали, в мой текст. Понимаете теперь, кем он для меня был? Очень важно иметь рядом человека, с которым можно вот так поговорить. По-настоящему. Но мы очень хорошо друг друга изучили. У меня есть ощущение, что тот сценарий, который я пишу сейчас, ему бы понравился.

— Как получилось, что сам он утратил интерес к игровому кинематографу, но был при этом вашим постоянным соавтором?

— Харун никогда не утрачивал ни интереса, ни страсти к игровому кинематографу. Он просто из него вышел. В 1985 году он снял свой первый большой игровой фильм — «Обманутые» («Betrogen»). И поехал с ним на какой-то фестиваль. Помимо него на фестивале также показывали картину Дорис Дёрри (по иронии судьбы, мы и здесь встретились: в одесский конкурс вошла ее новая работа «Привет из Фукусимы»). Когда прошли показы, все критики единодушно написали: Дорис Дёрри — будущее немецкого кинематографа, Харун Фароки — его прошлое. Он был совершенно обескуражен этими отзывами, чувствовал себя разбитым, впал в депрессию. Десять лет спустя мы вместе пересмотрели «Обманутых», и Харун сказал: «Господи, какой чудовищный фильм!»

А еще была его мама, с которой я тоже был хорошо знаком. Она любила приговаривать: «Вот Кристиан — он снимает хорошее кино. А ты, Харун, снимаешь черт знает что». Поэтому он всегда повторял мне, что это я — тот человек, которому нужно делать игровое кино. Хотя бы для его мамы.

— «Берлинскую школу» долгое время не принимала, да и сейчас еще не очень принимает массовая аудитория. Каково это — снимать кино без зрительской любви? В России сейчас происходит что-то подобное.

— Мне кажется, мы в Германии уже прошли этап нелюбви. Но то, что вы упомянули российское кино, — это интересно. Вчера я сидел у себя в номере, включил телевизор и увидел там Тиля Швайгера. Он популярен у вас?

— О да. Очень.

— Серьезно? Не знал. Так вот, сначала я подумал, что это какой-то российский актер. Потому что здесь фильмы не пускают с субтитрами — их полностью дублируют. И Тиль Швайгер говорил по-русски. И я подумал: наверняка у вас хватает своих хороших артистов. Но вы зачем-то заставляете говорить по-русски Тиля Швайгера. Это очень распространенная вещь, в Германии такое тоже есть. Вы ненавидите себя. Вам кажется, что у вас уродливые дома, машины, улицы, уродливые люди и бог знает что еще. Но кинематограф начинается именно там, где режиссеры берут камеры в руки и начинают снимать свои уродливые дома, улицы, машины и уродливых соотечественников.

Вспомните, как зародился неореализм в Италии. Фашизм, война, кризис, тотальная озлобленность всех на всех. А режиссеры, несмотря на обстановку, решают исследовать: а что это за страна-то такая? Чем она живет? Мне кажется, после распада Советского Союза россияне потеряли свою идентичность — так же, как когда-то немцы. Вы не знаете, кто вы, не понимаете, в каком историческом моменте находитесь. В Германии было то же самое. Немецкие авторы обращались к истории, ездили в горы, снимали вестерны про Виннету. Это было следствием нашей ненависти к себе. Понадобилось несколько десятилетий, прежде чем у нас нашлись силы обратиться к реальности и сказать: любовь здесь тоже возможна.

— Том Тыквер сейчас снимает сериал «Babylon Berlin» о Берлине 20-х годов. Оливер Хиршбигель, постановщик «Бункера», делает сериал «The Same Sky» о ГДР. Кажется, Германия собирается стать серьезным игроком на этом рынке. Вам не хочется поучаствовать?

— Мы думали об этом еще лет 15 назад. Мы — это Доминик Граф, Кристоф Хоххойслер и другие режиссеры. У нас была куча идей. Но для создания большого сериала наподобие тех, что делают американцы, нужны определенные условия. Главное из них — существование работающей индустрии. В США она есть, во Франции есть, в Дании есть. А у нас как не было, так до сих пор и нет.

— Разве?

— Ее нет. Вы, очевидно, путаете индустрию и финансовый ресурс. Деньги в стране есть. Но что такое индустрия? Это, в первую очередь, команда первоклассных сценаристов. Должны быть 15—20 человек, способных в короткие сроки выдать блестящий текст. Это не кино, которое зависит от автора, это фабрика, конвейер, где все нужно делать очень быстро и очень качественно. И, как я уже сказал, такие идеи посещали меня 15 лет назад. А сейчас я уже не хочу снимать сериалы. И даже смотреть их не хочу.

— То есть «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Безумцы» — они прошли мимо вас?

— Нет, все это я видел. Мое неприятие началось совсем недавно, вот буквально этим летом. Я окончательно понял, что люблю короткие рассказы и не люблю толстые романы. Сериалы стремятся рассказать мне обо всем на свете. Но я не хочу сидеть у экрана по 10—12 часов. Я хочу прогуляться по городу, сходить в кино, выйти оттуда, выпить в хорошем баре и поговорить о том, что я только что посмотрел.

Кадр из фильма «Феникс»

Кадр из фильма «Феникс»— Ваши последние два фильма, «Барбара» и «Феникс», — это обращение к большой истории, чего раньше с вами не случалось. Почему произошел этот поворот?

— Он не был внезапным. Замысел обеих картин возник 15 лет назад. Тут надо заметить, что я всегда ненавидел историческое кино. Меня ужасала сама мысль о том, что актеров придется рядить в старинные костюмы, искать какую-то ветхую мебель… Меня волновало только настоящее. Но чем старше я становился, тем больше думал об истории, а конкретно — о двух поворотных кризисных моментах в судьбе страны. Первый из них — падение нацистского режима, второй — исчезновение ГДР. И тот, и другой в определенном смысле были концом Германии. А кино — это то, что вращается вокруг кризиса, вокруг смерти. Но я не мог снять эти фильмы 15 лет назад, потому что был недостаточно хорош. И еще мне нужна была идеальная любовная пара. Я нашел ее в Нине Хосс и Рональде Церфельде. Они в высшей степени интеллигентные артисты. Это не марионетки, которые ждут, что ты как режиссер все за них решишь. Мы смогли снять два фильма за 14 месяцев — невероятные сроки для подобных проектов.

— В связи с последними событиями — с «Брекситом», с ростом популярности правых партий — чувствуете ли вы, что в Европе стало больше границ? В том числе и в творческой сфере?

— В искусстве — нет, лично я ничего подобного не чувствую. Людям творчества всегда удается найти общий язык. Посмотрите на нас с вами: вы из России, я из Германии, и мы сидим в Одессе. Но вопрос самоопределения стоит как никогда остро. Капитализм вынес индустриальные объекты за границы развитых стран, уничтожил уважение к труду, отнял у рабочего класса достоинство, разрушил наши идентичности. Я повсюду в Европе вижу молодых людей, у которых нет работы. Они праздно шатаются по своим городам и не верят в будущее. И вот тут приходят политики-популисты, которые говорят им: «Но у вас есть нация. Есть ваш язык. Есть ваша история. Вы должны ими гордиться». Это яд, который распространяется очень быстро.

Я рос в 70-е, и меня окружала социал-демократическая идеология. Любой мог получить высшее образование. Неважно, какой у тебя бэкграунд, — тебе дадут стипендию. А сейчас я преподаю в киношколах в Мюнхене и Берлине и вижу, что классовая система вернулась. Почти все мои студенты — из семей с хорошим достатком. Это дети дантистов и топ-менеджеров, которые вдруг решили заняться кинематографом. Не вижу в таком положении вещей ничего хорошего.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202373899 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века

26 декабря 2022105206 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби

14 декабря 2022122994 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу

5 декабря 202250795 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?

1 декабря 2022151757 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев

29 ноября 202293093 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности

4 ноября 202251298