Академическая музыка

Академическая музыкаРыцарь, мне не нужен свет

© Музей современного искусства Эрарта

© Музей современного искусства ЭрартаНа этой неделе завершается масштабная ретроспектива архитектора и графика Якова Чернихова «Коды геометрии» в петербургской «Эрарте». Ольга Рябухина выяснила, как о Чернихове писала советская пресса, почему он много рисовал, так ли мало строил и где искать его неизвестные постройки.

Яков Чернихов владел множеством профессий: от резчика по дереву и раскрасчика диапозитивов до инженера и архитектора крупнейших проектных институтов страны. Для современного зрителя Чернихов — прежде всего высококлассный график. Но главное его открытие лежит, наверное, все-таки в области утопии — трехмерного орнамента. Бесконечно повторяющиеся структуры разворачиваются в пространстве в некие конструкции, которые никогда не будут возведены. Феномен же Чернихова в том, что сегодня эти композиционные построения все еще выглядят как фантазии о городе будущего.

Яков Чернихов

Яков ЧерниховОднако среди современников Чернихов выглядит анахронизмом. В первую очередь потому, что основной корпус его книг увидел свет поздно, на рубеже 1920—1930-х. Тогда главные архитектурные манифесты конструктивизма — «Стиль и эпоха» Моисея Гинзбурга, статьи Алексея Гана — уже были опубликованы, но самое главное — государственная система резко сменила свои приоритеты. Уже в 1928 году некогда независимый журнал «Современная архитектура» вступил в навязанную дискуссию о том, соответствует ли конструктивизм марксистско-ленинской идеологии. Так, программная статья Гана «Что такое конструктивизм?», опубликованная в № 3 «СА» за 1928 год, начинается с дежурной порции идеологической «нормы»: «Конструктивизм… возник… под знаменем диалектического материализма. Методология конструктивизма неразрывно связана с пролетарской революцией и с социалистическим строительством советского строя». В 1931 году «СА» внезапно закрывается, а в начале 1932 года оглашаются результаты конкурса на проект Дворца Советов, в котором первые премии получают грандиозные проекты Жолтовского, Иофана и Гамильтона. Прекращают свое существование все независимые творческие организации. Начинается эпоха сталинского ампира.

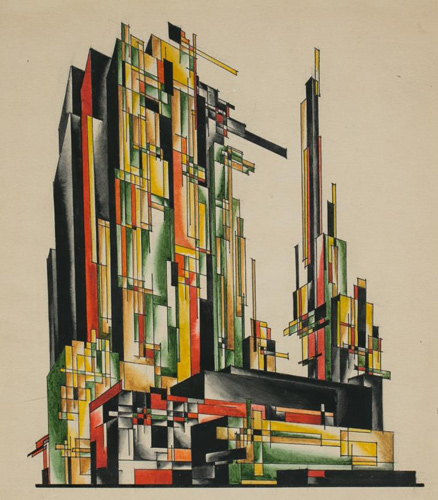

Серия Основы Современной архитектуры, Дом-гигант в Нью-Йорке. 1930 г.© Музей современного искусства Эрарта

Серия Основы Современной архитектуры, Дом-гигант в Нью-Йорке. 1930 г.© Музей современного искусства ЭрартаВ это время Чернихов, словно не замечая надвигающейся катастрофы, выпускает сначала учебник «Искусство начертания» (1927), в котором излагает свой преподавательский метод, основанный на построении беспредметных композиций. Затем — «Основы современной архитектуры» (1930), где утверждает, что фантазирование есть способ профессионального мышления, следом — «Конструкцию архитектурных и машинных форм» (1931), куда включает собственный манифест конструктивизма. И наконец, «Архитектурные фантазии. 101 композиция» (1933). Издания выглядят как настоящие artist's book: дорогая бумага, суперобложки, рисованные форзацы и шмуцтитулы. Все эти мирискуснические изыски противоречили и конструктивистской этике, и эстетике сталинской эпохи.

© Музей современного искусства Эрарта

© Музей современного искусства ЭрартаНаибольшее освещение в современной художнику прессе получила книга «Основы современной архитектуры». В ней Чернихов то призывает к решительному отказу от классических приемов искусства, как и полагается левому художнику, то вдруг становится поэтом-символистом: «Горизонтальное направление вперед выражает чувство, горизонтальное направление в ширину выражает волю, вертикальное направление ввысь выражает мысль, вертикальное направление в глубину выражает уверенность». Рецензии на «Основы…» вышли в нескольких журналах, и в каждой Чернихова упрекают в формалистическом подходе, плохом изложении теории, вторичности, но графику хвалят. Самый жесткий отзыв опубликовала «Советская архитектура». В статье с воинственным заголовком «О хлестаковщине и буржуазном вредительстве на архитектурном фронте» книга названа образчиком «машинного фетишизма» и «проповедью чистого формализма», а Чернихов — компилятором, копиистом и, что самое опасное, классовым врагом. В 1931 году «Основы…» обсуждали в Ленинградском обществе архитекторов. Главный доклад читал профессор Андрей Оль, который просто предложил сжечь эту вредную книгу. Желая держать ответ, Чернихов поднялся на сцену, громко сказал: «Вот Андрей Андреевич Оль считает, что у меня все плохо! А я считаю — хорошо!» — и удалился. Этакая беспечность могла бы стоить художнику очень дорого, однако все обошлось. Более того, с начала 1930-х Чернихов начинает активно строить.

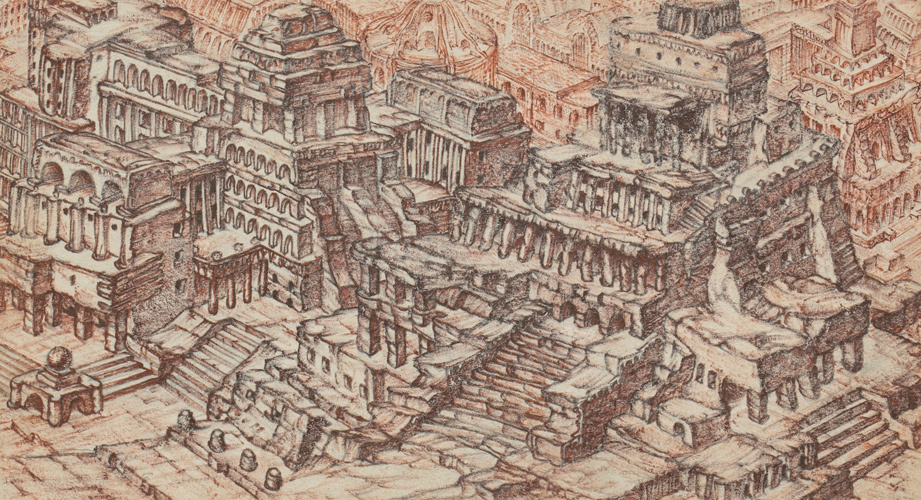

Конструкция архитектурных и машинных форм, Объемно-конструктивная театральная композиция (тема Возрождение). 1931 г.© Музей современного искусства Эрарта

Конструкция архитектурных и машинных форм, Объемно-конструктивная театральная композиция (тема Возрождение). 1931 г.© Музей современного искусства ЭрартаО Чернихове-архитекторе принято говорить с грустным почтением как об авторе едва ли не одной-единственной постройки. Речь о канатном цехе и водонапорной башне завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове в Петербурге. Динамичная композиция этих зданий напоминает об архитектурных фантазиях автора: вертикаль башни противопоставлена горизонтали корпуса, лаконизм плоскостей сочетается с жесткостью углов. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что перед нами конструктивистская постройка. О других воплощенных проектах Чернихова известно мало. Однако, как значится в его автобиографических записях, частично опубликованных в 2011 году в книге «Яков Чернихов. Мой творческий путь», за время службы в разных проектных институтах с 1927 по 1936 год он выполнил «свыше 60 объектов — жилых, учебных, транспортных, металлообрабатывающих, химических, общественных и прочих сооружений. Большинство из них осуществлено в натуре». Из этих же записей следует, что авторству Чернихова принадлежит, среди прочих, Невский химический комбинат (1929—1931), в позднесоветскую эпоху переименованный в завод «Пигмент», а ныне стоящий в руинах. По его проектам возведено несколько цехов Ленинградского карбюраторно-арматурного завода имени Куйбышева, и как минимум один из них, инструментальный, очень хорошо сохранился: приземистый четырехэтажный корпус с широкими окнами дополняет узкий с одним вертикальным ленточным окном.

Канатный цех и водонапорная башня завода «Красный гвоздильщик», Санкт-Петербург

Канатный цех и водонапорная башня завода «Красный гвоздильщик», Санкт-ПетербургСтатус других перечисленных в книге построек еще предстоит выяснить, но можно с уверенностью предположить, что карьера архитектора Чернихова была куда более успешной, чем нам представляется. Многочисленные проектные институты, где он служил, строили по всему Союзу, и заводы, возведенные по его проектам, стоят в Крыму, Белоруссии, на Урале и даже в Туркмении. Почему же нам так мало известно о них?

Здание цеха нефелинового коагулянта заброшенного завода «Пигмент»

Здание цеха нефелинового коагулянта заброшенного завода «Пигмент» Сложность изучения и популяризации промышленной архитектуры, которую Чернихов явно предпочитал гражданской, в том, что она все время прячется за заборами и шлагбаумами, в области, недоступной опыту простого горожанина. Созерцание архитектуры — это всегда радость первого открытия. Но одно дело — впервые наблюдать огоньки в окнах дома-цилиндра Константина Мельникова (его должность, кстати, Чернихов занял в МАрхИ в 1936 году) из кустов Кривоарбатского переулка или паломничать к Дому Центросоюза Ле Корбюзье. И совсем другое — с большим трудом находить старенький заводской корпус, утопая в слякоти промзоны, и обнаруживать, что там уже давно склады, гаражи или вообще ничего не осталось. Во втором случае открытие остается делом персональным, а коллективные переживания, нередко подогреваемые прессой, как известно, всегда сильнее. Словом, если к постройке нельзя прийти на поклон, то можно считать, что для коллективного опыта она не существует.

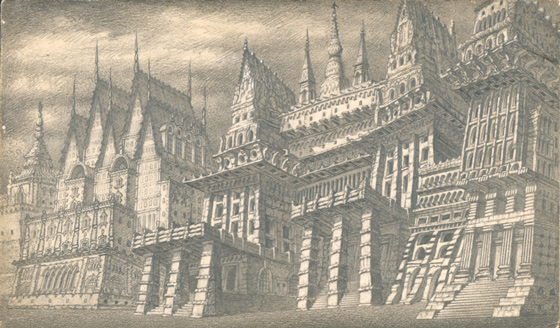

Архитектурная романтика, 1931—1944 гг. Серия Великие памятники старины© Музей современного искусства Эрарта

Архитектурная романтика, 1931—1944 гг. Серия Великие памятники старины© Музей современного искусства ЭрартаДругое слабое место промышленных строений состоит в том, что они всегда представляют собой комплекс зданий. Чернихов называл это «архитектурным промышленным пейзажем». И конструктивисты, и позднесоветские модернисты мыслили «промышленными ансамблями» и заботились об их органичной включенности в среду. Новая застройка вокруг, смена индустриальной начинки на офисно-складскую после перестройки приводили к тому, что «архитектурный промышленный пейзаж» на глазах превращался в насмешку над изначальным замыслом.

Может быть, дело и в том, что постройки Чернихова хотят быть забытыми, в отличие от его педагогического наследия. Все архитектурные фантазии он создавал как учебные иллюстрации, о чем писал в каждой своей книге. Примерно с 1917 года он вел классы в реальных училищах, городских школах, женских учебных заведениях, в единых трудовых школах и на рабфаках. О результатах его преподавательской работы неизвестно почти ничего, однако совершенно точно Чернихов обучал искусству начертания простых работяг, прежде не имевших дела с черчением и рисованием. Свою питательность архитектурные фантазии Чернихова не утратили и до сих пор: для современного зодчего эти рисунки — мощный источник вдохновения.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Академическая музыка

Академическая музыка Кино

Кино Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаМузыкант и медиахудожник Сергей Касич вспоминает свою встречу с изобретателем и композитором Питером Зиновьевым — человеком, изменившим электронную музыку

28 июня 2021718 Литература

Литература Литература

Литература Современная музыка

Современная музыка«Первая freepop-группа в мире» представляет альбом, а также вспоминает Сергея Курехина и Дмитрия Пригова

25 июня 2021820 Общество

ОбществоШура Буртин о карусели «Заря» — странном объекте, который этим летом способен ненадолго изменить вашу жизнь

24 июня 20212490 Литература

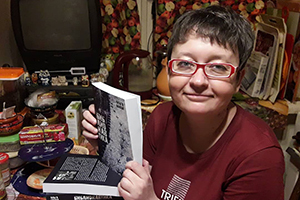

ЛитератураАлександр Чанцев о книге Ольги Балла «Библионавтика. Выписки из бортового журнала библиофага»

24 июня 2021617 Театр

Театр Искусство

Искусство Общество

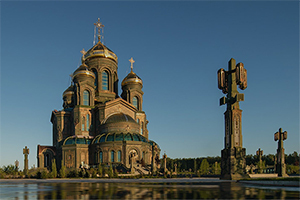

ОбществоГод спустя после открытия Главного храма Вооруженных сил историк искусства Мария Дятлова проводит его новую ревизию

22 июня 20213170