Евгений Стрелков. Фотопортация. 1896. Книга художника. Шелкография на картоне и бумаге, высокий лак. 2016

© Алексей Шевцов

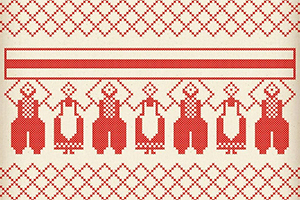

— Работа с историей технических медиа позволяет вам очень свободно соединять аналоговые элементы с цифровыми метафорами, как в «Фотопортации», где элементы вышивки крестом читаются как шифровка или пиксельный узор. Как я понимаю, на все это наслаивается еще и постколониальный сюжет?

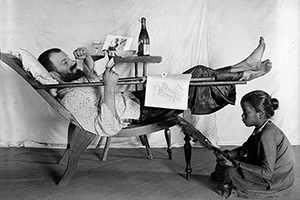

— «Фотопортация. 1896» — это совсем недавняя моя книга, сделанная к 120-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки. Как я узнал, на той знаменитой выставке в Нижнем Новгороде прославились не только сетчатая башня Шухова, авангардные картины Врубеля и грозоотметчик Александра Попова. Строящий тогда Северную дорогу (от Ярославского, тогда Северного, вокзала Москвы на Мурманск) Савва Мамонтов привез в Нижний семейную пару двух, как тогда говорили, «самоедов». ОН позировал с гарпуном, ОНА шила бесчисленные меховые куклы. Нижегородцы глазели. Газеты писали еще об одном северном госте — тюлене Ваське: тот жил в бассейне, куда ежедневно подкладывали лед. История сохранила нам кличку тюленя, но не имена северных обитателей. Понятно, что они были не в равном положении с наблюдающими их нижегородцами, с фотографом Максимом Дмитриевым, сделавшим с них несколько снимков. Человеческие зоопарки тогда не считались чем-то предосудительным. Не то — сейчас. Нынешние исследователи подчеркивают разницу. Но то антропологи, культурологи, а я, художник, что тут могу добавить?

И я сделал некий реверс, позитив с негатива, говоря словами фотографов. Я напечатал «самоедов» крупно в окружении небольших фигур нижегородцев — как раз с многочисленных фотографий Максима Дмитриева тех лет. Теперь наши северяне — хозяева, а нижегородцы — гости. Их фигуры порой в разрывах — как будто помехи не позволили перенести на столь большое расстояние их медиаоболочки. Напечатано все шелкографией, причем на краску положен объемный лак, так что черные фигуры выпуклы, это почти шрифт Брайля... А узоры-разрывы — то ли двумерный код фототелеграфа, то ли северный орнамент, не разберешь. И на обороте складней с этими изображениями — реклама чудо-новинок того времени: беспроводного телеграфа, синематографа, фонографа и зоотропа...

— «Фотопортация» посвящена путешествию сигнала во времени. Но это путешествие всегда говорит нам о памяти определенного места. В другой книге речь идет о радиостанции…

— Это книга «Утро радио» о Нижегородской радиолаборатории. С точки зрения формы это футляр с двумя гармошками, на каждой — по комиксу. Сюжет первого относится к 1916 году, когда молодой инженер-радист Михаил Бонч-Бруевич на свой страх и риск втайне от начальства (шла война, и он служил в армии, на Тверской радиостанции) сконструировал первую отечественную радиолампу. Чтобы испытать ее, он отключил электричество в столовой, но когда взбешенные начальники вбежали в сарай, где Бонч-Бруевич проводил свои тайные опыты, они услышали позывные Парижа — а победителей, как известно, не судят. В 1917 году Тверская радиостанция получила заказ от Временного правительства на производство ста радиоламп. Так началась отечественная электроника.

Второй радиосюжет связан уже с Нижним Новгородом, куда Бонч-Бруевич с сотрудниками переехали в 1918 году по настоянию Ленина — подальше от фронтов Гражданской войны. Ламповые мощности росли, медные аноды плавились, но тугоплавких металлов в стране не было. И Бонч-Бруевич нашел неожиданный выход, включив радиолампу в городской водопровод: вода охлаждала анод, унося излишки тепла в Волгу... Мощности скакнули от пяти киловатт до двадцати пяти! А потом для крупнейшей в стране Шаболовской станции с ее изящной Шуховской башней Бонч-Бруевич с коллегами построили стокиловаттные лампы с водяным охлаждением! Мои комиксы в книге «Утро радио» построены на воспоминаниях свидетеля обоих событий Петра Острякова, а визуальный ряд — это всевозможные графические артефакты: чертежи, архивные фото и рисунки, силуэты, радиосхемы...

Евгений Стрелков. Утро радио. Книга художника. Шелкография на картоне, футляр. 2017

© Алексей Шевцов

Два мела на голубой бумаге

Два мела на голубой бумаге Штрихкод березовой рощи и щебет искусственных птиц

Штрихкод березовой рощи и щебет искусственных птиц Против иллюстрации

Против иллюстрации «То я грустная дельфинья дева, то вечная невеста, то суперзвезда Стелла»

«То я грустная дельфинья дева, то вечная невеста, то суперзвезда Стелла» «Третья идея», икс-фактор и арт-житие академика Сахарова

«Третья идея», икс-фактор и арт-житие академика Сахарова «В обломках ярче и громче голос умолчания»

«В обломках ярче и громче голос умолчания» Собакистан

Собакистан Панк-музеефикация им. электрика Карабутова

Панк-музеефикация им. электрика Карабутова Голубые роги под пролетарской маской

Голубые роги под пролетарской маской Откуда взялись зины: от изображения к тексту и обратно

Откуда взялись зины: от изображения к тексту и обратно «Волга больна, вылечить ее мы не можем, но можем “прослушать” ее шумы и крики...»

«Волга больна, вылечить ее мы не можем, но можем “прослушать” ее шумы и крики...» «Зоологические грезы» Алины Дружаевой превращаются в книгу

«Зоологические грезы» Алины Дружаевой превращаются в книгу