Современная музыка

Современная музыка«Для нас существует только музыка живая или неживая»

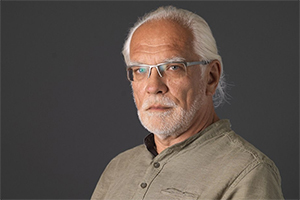

Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков

2 октября 2020448 © Gianmarco Bresadola

© Gianmarco BresadolaCOLTA.RU продолжает рассказывать о ключевых событиях завершающейся в Санкт-Петербурге Театральной олимпиады. Сегодня мы публикуем текст Лилии Шитенбург о спектакле Саймона Макберни «Опасная жалость», выпущенном в берлинском театре Schaubühne.

Театр Саймона Макберни парадоксален. С одной стороны, он кажется вызывающе старомодным: Макберни любит и умеет «рассказывать истории», его спектакли (по крайней мере, драматические, включая нашумевшую «Встречу») — это до мелочей продуманные, превосходно организованные и «сделанные», идеально отлаженные сценические механизмы; актеры (включая его самого) играют ярко, эмоционально, «психологически» подробно и достоверно (в строго конвенциональном смысле), отменно заразительно, однако никакая истерика (которая по объяснимым, но не уважительным причинам могла бы оправдать эту «олдскульность») тут попросту невозможна. Здесь нет места ни скуке, ни панике, ни шоку, ни дилетантизму, а при желании спектакль и вовсе может быть расценен как занятное развлечение (пусть сколь угодно сложное, эдак даже лучше). Все это очевидные характеристики самого что ни на есть консервативного буржуазного театра — в его лучших, наиболее благородных образцах, и тем не менее. Почему же Саймон Макберни, по существу, отвергнут современным британским театром (буржуазным до мозга костей) — даже несмотря на то, что сам он является известным телевизионным актером (в одной из недавних ролей с блеском управлявшим театриком малюток-кобольдов в фантастическом «Карнивал Роу»), а знаменитая «Встреча» внешне вполне похожа на запись какого-нибудь замысловатого радиоспектакля в студии ВВС (это ли не гарантия благонадежности)? А вместо этого Макберни с распростертыми объятиями принят в лоно «нового театра», которому все вышеперечисленные консервативные добродетели противопоказаны. Что не так с режиссурой Саймона Макберни? Или наоборот: что с ней именно «так»?

© Gianmarco Bresadola

© Gianmarco Bresadola«Опасная жалость» — это еще и (вдобавок ко всем прочим прегрешениям режиссера против моды) инсценировка романа Стефана Цвейга «Нетерпение сердца». Цвейга — с его вниманием к психологическим нюансам внутренней жизни персонажей, их чувствам, их моральным страданиям, с его тонкостью, насыщенностью смысла, неотменимой последовательностью и внятностью повествования — словом, того самого буржуазнейшего Цвейга, одного из самых любимых авторов «чистой публики». За два часа спектакля зрителю никак не удастся уклониться от литературного первоисточника и придется узнать все о необыкновенном романе обыкновенного лейтенанта Гофмиллера, о «бедной богатой маленькой девочке» Эдит и недуге, усадившем ее в инвалидное кресло, о ее несчастных родственниках и длинной цепи неловких, постыдных и прочих событий, приведших к гибели Эдит, мукам совести лейтенанта и его героизму на фронте Первой мировой.

И тем не менее спектакль Schaubühne никак не укладывается в традиционную старомодную формулировку «Частная жизнь лейтенанта Гофмиллера». Все дело, собственно, в режиссуре. «Опасная жалость» ни в чем не дублирует так называемую реальность, не создает иллюзий — то, что зритель к концу спектакля узнает историю Цвейга, говорит о его зрительских и человеческих потребностях и навыках рационализировать увиденное и услышанное, соединять разрозненные элементы в связные последовательности. Макберни же следует за сюжетом, но разлагает, разбивает зрелище на мельчайшие бесчисленные отдельные элементы, чтобы потом осколки сложились «сами собой». Точно так же как таинственные джунгли в спектакле «Встреча» обретали целостность в сознании зрителя, собираясь шаг за шагом из разнообразных звуков, голосов, пауз и интонаций рассказчика, «Опасная жалость» становится «историей», вырастая из прихотливого соединения мизансцен, света, звуков, шумов, актерских усилий, перекрестных взглядов и смыслов, видеопроекций, музыки.

Время концентрируется, сжимается — и в этот единый напряженный миг (пусть и длящийся два часа) бесчисленные осколки действия срастаются в единое целое, создавая ложное ощущение того, что «зеркало не треснуло», история возможна, последовательность гарантирована, определенность торжествует.

Режиссер, применяя всевозможные профессиональные техники — от актерского остранения до сценографического декупажа, ни на миг не прячет собственно механики происходящего: все по-честному, откровенно, даже не без эффектной обаятельной грубоватости, все винтики-колесики в механизме спектакля торчат наружу. «Пространство драмы» окружено рабочими столиками для актеров, значимые мизансцены выхвачены из темноты световыми лучами — но в полутьме продолжают действовать бесстрастные наблюдатели, комментируя происходящее, перемещаясь внутрь сюжета и покидая его легко и непринужденно. Гофмиллеров в спектакле двое (один из прошлого, другой из будущего, один действует, другому остается лишь хвататься за голову), пол и возраст — не помеха для актеров, которые играют в спектакле по несколько ролей. Голос главной героини время от времени не принадлежит актрисе, ее играющей, — откровенный «дубляж» разрушает романтическую иллюзию, если вдруг та начинает зарождаться. Доппельгангеры и говорящие куклы — Макберни, кажется, не забывает, что ставит историю, написанную о Первой мировой, именно в немецком театре.

© Gianmarco Bresadola

© Gianmarco BresadolaРежиссер опирается в спектакле на единственную, кажется, по-настоящему признанную британскую театральную традицию — на его скорость. Прежде всего, скорость актерских реакций и оценок, стремительность ритма (делающие светский комплимент интеллектуальным способностям публики — возможно, не всегда заслуженный). Время концентрируется, сжимается — и в этот единый напряженный миг (пусть и длящийся два часа) бесчисленные осколки действия срастаются в единое целое, создавая ложное ощущение того, что «зеркало не треснуло», история возможна, последовательность гарантирована, определенность торжествует. Ложное — потому что одновременно с ним, параллельно ему растет и беспокойство: нет ли изъяна в осколочном пазле? Вся ли истина тут? Не промелькнуло ли нечто опасно-неуловимое на здешних-то скоростях? Все ли дело в том, что главный герой смалодушничал раз и другой, девица с разбитым сердцем погибла, а лейтенант, презрев жизнь, принялся совершать военные подвиги? Ответ «интегральная», собирательная режиссура Макберни дает вполне отчетливый: конечно, нет, не всё тут, никакой надежной последней истины больше не будет, разбито зеркало. Не случайно в современной философии «множественность» неотделима от «неустойчивости». Прошлое в «Опасной жалости» не недостоверно, а недостаточно, истина ускользает. Там же, где есть «неустойчивость», с буржуазностью плохо.

© Gianmarco Bresadola

© Gianmarco BresadolaСтеклянный бокс на арьерсцене, превращающийся то в музейную витрину (с военным мундиром), то в вагон поезда, становится последним пристанищем «лейтенанта из прошлого». На экран-задник (где весь спектакль проплывали облака, мелькали старинные фотографии, пейзажи и крупные планы актеров) проецируются кадры военных действий, деревья чернеют и растекаются в грязь, солдаты идут в штыковую атаку, разлетаются осколки. Из-под музейной стеклянной витрины текут потоки красной крови. Телеграмма со словами любви и преданности не доставлена по адресу. Потому что началась Великая война — перебои со связью. Исправить ничего нельзя, прощения не будет, вина останется вечной. ХХ век и две его мировые войны отменяют самоё идею «связности». Кадры на экране стремительной монтажной скороговоркой проговаривают дальнейшую хронику событий (мелькнут свастика, руины городов, демонстрации протеста, кажется, лодка с беженцами, что-то еще) — «дальше вы знаете»: дальше наступит время недоставленных телеграмм, разрыва всех и всяческих связей, неизбывной вины — и нового искусства, которое научится действовать на зыбкой территории полной неопределенности. А в начале было чье-то разбитое сердце. В начале всегда оно.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЛидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков

2 октября 2020448 Современная музыка

Современная музыка«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера

2 октября 2020802 Общество

ОбществоБольшой разговор с Ксенией Лученко о настоящем и будущем искусственного интеллекта — и о нас, которые будут с ним жить бок о бок

1 октября 20201932 Театр

Театр Литература

Литература Общество

ОбществоРазговор Полины Аронсон с автором легендарной книги «Почему у женщин при социализме секс лучше»

30 сентября 20201075 Современная музыка

Современная музыкаДневник боли от Хаски, эльфийский поп Polnalyubvi, поэтический «Ноябрь» «Мегаполиса», трагические сказки ЛСП и другие примечательные релизы месяца

30 сентября 2020356 Colta Specials

Colta Specials«Сейчас наша близость с мамой продолжает крепнуть, хотя нам все еще мешает прошлое». Фотопроект Елены Ливенцевой о том, как она заново обрела мать

30 сентября 202019087 Общество

ОбществоАлександр Морозов начинает составлять нарративный и визуальный словарь революции в Беларуси

29 сентября 2020703 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаПараллельно акциям протеста в Беларуси проходит «партизанский» музыкальный фестиваль «Неноев ковчег» — в лесной глуши и посреди озера, но за ним можно следить в онлайн-трансляции. Зачем он нужен? Репортаж Людмилы Погодиной

28 сентября 2020620 Современная музыка

Современная музыка«Эта песня максимально о вечном»: участники дум-дрон-трио «Оцепеневшие» о короле лаконизма Василии Шумове

25 сентября 2020384