В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

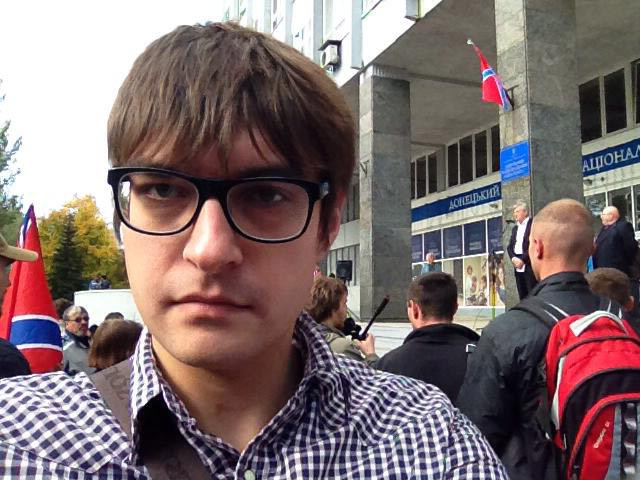

28 ноября 202474285 © из архива И. Бобырева

© из архива И. Бобырева— Расскажите, как вы жили в Донецке во время войны. Вам в квартиру мина попала?

— Артиллерийский снаряд. Это случилось 21 января примерно в полдвенадцатого ночи. У нас первый этаж, попало в батарею на кухне. Вечером мама пошла спать, я смотрю фильм на ноутбуке, сижу в темноте — электричества к тому времени не было несколько дней, во время обстрелов много раз попадали в трансформаторную станцию. Вдруг — оранжевая вспышка, звон стекол. Мы с мамой убежали в подвал. Когда утихло, вернулись — оказалось, три окна выбито напрочь, куска стены нет. На15 метроввокруг дома все было покрыто пеплом от снаряда. В зале окно осталось, мы перетащили туда матрас, но спать было невозможно — мы все равно слышали все выстрелы и взрывы, как будто были на улице. Особенно утром было неприятно, когда люди стали приходить с фонарями и все это фотографировать.

— Часто Донецк обстреливают?

— Ну, в день, когда я уезжал, утром стреляли. А за день до этого я ездил стричься и видел, как на границе Куйбышевского района поднимался столб дыма.

— Правда, что к обстрелам привыкаешь?

— Да, абсолютно. Спокойно на улицу ходим, в магазины. В основном оно далеко где-то, ничего особо страшного нет. Потом, правда, к нам переместилось: через дом от нас снаряд попал — пластиковые балконы разлетелись. И мужчине ногу оторвало и живот распороло. Довольно мрачно.

— Что самое страшное, что вы видели во время войны?

— Видел горящий троллейбус, когда в него попал снаряд. Все небо было затянуто дымом, абсолютно черное. Во время обстрелов очень страшно было слышать взрыв и звук трамвая (трамваи тогда еще ходили), который продлевал шум взрыва. Страшно было пару раз идти по улице, когда начинался обстрел. Я не видел убитых лично, но я знал, что они были рядом. Знал, что вокруг люди страшной смертью умирают. При этом долгое время в городе шла нормальная жизнь. Сначала исчезли банки, потом — почта. Торговые центры закрылись. На момент, когда я уезжал, в радиусе трех километров от дома работал только один супермаркет. Зато в нем есть практически все, даже акции в магазинах во время войны проходили.

— Вы уехали из-за того, что разбомбили вашу квартиру?

— После происшедшего соседи дали ключи от своей пустой квартиры. Но все равно — долго не было отопления, света, мама носила заряжать мой ноутбук и телефон к себе на работу. Я сидел, читал книги, стихи пробовал писать, спортом немного занимался. Потом мама приходила, мы ели и смотрели на ноутбуке какой-нибудь сериал — что-то я успел скачать, пока интернет был.

— А мама где работает?

— Она врач, стоматолог в поликлинике. Ей зарплату за несколько месяцев должны — все обещают, но с деньгами напряженка.

— Почему же вы сразу не уехали из такой ситуации?

— Бомбили не совсем рядом, за километр-два. Кроме того, летом, когда начались боевые действия, а в городе анархия началась и людей стали похищать, многие наши знакомые уехали. Но прошел месяц, два, три, и у них стали кончаться деньги. На Украине им не очень давали возможность куда-то устроиться работать или жилье снять. И им пришлось вернуться — больше некуда деваться. Вот и у нас полдома уехало, а полдома сидит — некуда ехать.

— А вы тоже уезжали в неизвестность?

— Нет, меня давно ждали в Москве. Я человек известный все-таки. Мне и в Израиль предлагали поехать, и в Питер. Здесь я могу месяц-два жить у знакомых. К тому же в Москву давно надо было съездить, решить вопросы с изданием книги — я ее закончил, в ближайшее время она выйдет.

— А в Киев вам не предлагали поехать?

— Там меньше людей, которые могут мне помочь. А в Москве — человек сорок, к кому можно обратиться. Все мои читатели живут в основном в Москве или Питере. Так получилось, что литературой интересуются преимущественно в этих местах.

— Неужели в Киеве не интересуются литературой?

— Киев — довольно провинциальный город. Если поэзия там есть, то украинская, довольно попсового характера — не большое искусство. Вот в Луганске жил абсолютно великий, по-моему, поэт Василий Голобородько. Прекраснейший человек, советский диссидент, которого номинировали на Нобелевскую премию. Когда в Луганске начались военные действия, он был вынужден уехать. И этому прекрасному украинскому поэту, лауреату Шевченковской премии, государство никак не помогло, хотя если есть у Украины какая-то слава, этот человек ее воплощает. Это как в России — никому великие поэты не нужны. Один из крупнейших поэтов XX века Василий Филиппов умер в 2013 году в сумасшедшем доме, в полнейшей нищете, и про него даже Кольта в итогах года не написала!

А если поэзия и пользуется популярностью, то это пошлые, ограниченные тексты, которые не представляют собой ничего интересного, вроде Полозковой. Печально.

— Вы были в Донецке все время и видели, как «народная республика» начинается и образуется?

— Да, почти все время. 25 мая, в последний день работы Донецкого аэропорта, я улетел отдыхать. На следующий день аэропорт разбомбили. Возвращался я уже через Запорожье.

Я лично и давно знаю [активистов ДНР] Губарева, Руденко, Цыплакова; Женя Орлов, который возглавляет «Свободу Донбасса», — мой сосед по парте в университете, пять лет вместе за партой сидели. Еще 10 лет назад я с ними общался.

— А сейчас как к ним относитесь?

— Да так же. Они абсолютно не поменялись. Я предлагал им устроить в городе какие-нибудь культурные проекты, пользуясь ситуацией.

— Пользуясь ситуацией?

— В условиях войны провести масштабную культурную акцию в рамках города. Я хотел в кинотеатрах бесплатно крутить классику советского патриотического кино вроде «Суворова», «Ивана Грозного», «Нахимова» — хоть сталинская пропаганда, но прекрасные произведения искусства, которые люди редко смотрят. Я предлагал бесплатно организовать концерты музыки Прокофьева. Я хотел привнести туда большую, имперскую русскую культуру и убить пошлость. Но, к сожалению, населению обычно не нужно что-то прекрасное и выдающееся. Потому что если там что-то и было, то чрезвычайно пошлое: ну кто приезжал в ДНР — какой-нибудь Кобзон или Пореченков, люди жалкие и ничтожные.

Я лично и давно знаю Губарева, Руденко, Цыплакова; Женя Орлов, который возглавляет «Свободу Донбасса», — мой сосед по парте в университете, пять лет вместе за партой сидели.

— Ничего организовать не вышло?

— Нет. Я считал, что в рамках ситуации что-то можно провернуть. Пока был Стрелков, он ориентировался именно на имперские ценности — если бы я предложил это Стрелкову, он бы, может, и согласился. У меня тогда проснулся маленький интерес к тому, что происходит. Но потом я понял: никаких великих дел там никто не желает — и решил, что тратить время на это не буду.

Это очень обычные, чрезвычайно простые, доверчивые люди. Они верят, что вокруг американцы, верят в негроидных солдат НАТО, в распятых мальчиков… Два сообщения могут отрицать друг друга, но в них все равно верят. Мы наблюдаем классический русский бунт. Люди могли поверить не только в Лжедмитрия I, но и в Лжедмитрия II и даже в Лжедмитрия III. Они верили в восемь самозванцев, утверждавших, что они — Петр III, даже если самозванец не умел писать и читать. Верили в невероятных детей, которых никогда не существовало у бездетных царей. Верили, что Александр I ушел в Сибирь, а дети Николая II спаслись от расстрела. И все это мы можем наблюдать в XXI веке на полном серьезе — это потрясающе! Происходит нелепое подражание сталинскому режиму. Сталинскую эпоху можно рассматривать как большое произведение искусства, страшную сказку. А это — не страшная сказка, это быличка народная. Народные сказки ведь, как правило, чудовищны, доведены до абсурда своей жестокостью.

Я даже не знаю, во что они верят. Верят, что им дадут независимость, хотя официальной позицией всегда была автономия в рамках Украины — это выгодно всем. Да все, что там происходит, противоречит тому, за что они выступают. Начиналось все с присоединения к России, как Губарев хотел. Но все уткнулось во Владимира Владимировича Путина, который благополучно способствовал началу войны: по-моему, он — единственный человек, из-за которого она началась.

— У Губарева и остальных ваших знакомых какая мотивация была в эту войну влезть?

— Войны они не хотели, безусловно, — хотели крымский сценарий. Они всегда хотели присоединить Украину или территории Донбасса к России. Еще в 2005 году у них организация была — я какое-то время к ним ходил, так, от нечего делать. Они расклеивали листовки, пробовали маршировать — довольно невинно. Все учились рядом, они жили в общежитии, я часто туда заходил. А собственно боевые действия начались только после приезда Стрелкова с его командой.

— Если хочешь в Россию, почему нельзя просто в нее переехать, зачем что-то куда-то присоединять?

— Потому что 90% Донецкой области — абсолютно русские. Территория Донецкой области не отличается от Ростовской, единственное — дороги в Донецкой области лучше.

— Так если там даже что-то лучше, тем более — зачем к России присоединяться?

— Не знаю. Присоединиться к России было бы, конечно, разумно с точки зрения имперской целостности, но не в рамках тирании, а в рамках демократии. Я был бы не против, если бы мы присоединились к России. Я не связан никаким образом с украинской культурой: все, что я делаю, существует в основном в России. На Украине разве что три-четыре поэта меня читают.

— Но ведь каждый, кто присоединяется к России сейчас, автоматически попадает под власть Путина.

— Я представляю Россию, в состав которой будут входить та же территория Новороссии, Белоруссия, возможно, Центральная Азия, но это будет демократическое общество, которое будет защищать интересы граждан, выполнять социальные обязательства и стремиться к увеличению могущества внутри страны, а не уничтожать страну из-за своего непрофессионализма.

После вступления Украины и России в ЕС можно было бы провести референдумы, как в Шотландии, и решить, кто с кем будет. Но демократически организовывать русские люди ничего не хотят: им надо, чтобы было эффектно и очень жестоко.

— Вы говорите о жестокости, присущей русским людям. Мажет быть, вы знаете людей, уходивших в ополченцы, когда война началась?

— У меня много соседей ушло воевать. Штаб ополченцев есть в соседнем доме. Это люди очень доверчивые, обычно — формировавшиеся еще в СССР. Скорее всего, они смотрят на это как на восстановление Советского Союза. Воплощают собой все народные негодования 90-х годов. Они считают, что в СССР они жили лучше, чем сейчас. Хотя официальная позиция России — что лучше, чем сейчас, Россия не жила никогда.

Макиавелли писал: люди всегда будут жалеть о прошлом, а не стремиться в будущее, не проявят стремления сделать свое будущее лучше. В русском человеке это чрезвычайно усилено.

— Может, это значит, что в России вообще никогда не будет демократии?

— Демократия не является каким-то раем: жизнь кошмарна, но ее можно сделать чуть-чуть лучше, заставив людей соблюдать законы. Россия никогда не рассматривала своих граждан как ценность — она видела могущество в территориях, даже пустынных и незаселенных. В античности Фемистокл сказал, что отечество — это люди, а не стены и дома, и, чтобы спасти Афины, вывез все население на кораблях. А Россия будет держаться до последнего человека на пустынной земле, от которой ничего не сможет получить.

— Почему же вы тогда хотите жить в России, а не на Украине, где нашлось столько людей, готовых устроить демократическую революцию?

— Я хочу жить в России, которая будет демократической. В России в целом и в Донецке всегда хотели сильной власти, но они ее измеряют в Сталине, для них сила — это репрессии. Они не понимают, что диктатура приносит пользу, только когда она разумна.

А Майдан привел к власти ту же самую политическую элиту. Может, они более проевропейские, но они не оказались способными в критический момент защитить интересы своих граждан.

— Ну, знаете, против лома нет приема.

— Они просто бездействовали: чиновники в Донецке, милиция… Единственное функциональное действие власти — арест Губарева, и то это негативно сказалось на последующей ситуации: если бы Губарев сделал то, что хотел, возможен был бы «крымский сценарий».

— Работу в Донецке вам тоже пришлось бросить?

— Я не работал собственно в Донецке — всегда в интернете. Работал рерайтером для российских сайтов, писал новости о спорте и туризме, писал для туристических сайтов, женских электронных журналов — занимался всевозможной ерундой, за которую платят деньги. Поэзия не приносит денег никому и никогда.

— Вы вдвоем с мамой приехали?

— Нет, я один, мама с котом осталась там. Сейчас вроде потише стало. Я маме предлагал, если что, приезжать. Есть возможность в Подмосковье поселиться, если будет совсем плохо.

— А что в Москве делаете? Отдыхаете?

— После того как все это случилось, знакомые собрали мне деньги на восстановление квартиры и на несколько месяцев жизни. Сейчас практически ничего не делаю. Встречаюсь со знакомыми, ходим по музеям, по книжным магазинам, по кладбищам гуляем…

— По кладбищам?

— Да, кладбище — это лучшее место города. Вчера были на Введенском кладбище. Очень веселая была прогулка, мы шли и смеялись, глядя на надписи на могилах. На могильных плитах написаны должности, места работы умерших людей — это чрезвычайно ничтожно, что они писали. Самое ничтожное, что я увидел, была могила Макара Пасынка — какого-то жалкого графомана. А рядом была могила его жены. На плите было написано «жена поэта» — то есть она этим гордилась. Это все равно что написать «жена моли». Воплощение ничтожества.

— Вам не кажется, что это снобизм? Это же люди, они жили, мечтали, что-то делали…

— Вся сущность этих людей в том, что они образовали это кладбище. Больше ничего они в жизни не оставили.

— После войны вы хотите вернуться в Донецк?

— Конечно, можно было бы переехать в Москву или Евросоюз — но к донецким местам я просто привык. Впрочем, можно было бы его сменить на город более столичного характера: та культурная жизнь, которая существует в Донецке, ничтожна и не может вызвать ничего, кроме смеха. В Донецком университете в рамках курса современной русской литературы на полном серьезе изучали Веру Полозкову — это вызывало у меня невероятный смех. Это при том, что в Донецке какое-то время жил Алексей Парщиков, важная фигура в российской поэзии XX века. Видимо, на мне и Парщикове донецкая литература и заканчивается, если не считать нескольких человек, которые публиковались в каких-то журналах, участвовали в премиях… Но эти люди провинциальны по своей сути. В их представлении издание книжки в Москве — большое событие. А на самом деле большое событие — это само создание текста. Существование этих людей не подтверждено ничем, кроме их сельских амбиций, — их нет как писателей.

— А ваши знакомые, которые сейчас лидеры ДНР, — вы к ним отношение изменили?

— Они остались такими же, какими были. Я понимаю возможные варианты будущего этих людей, и они не слишком светлые. Им, конечно, сейчас гарантирована амнистия, но если перемирие будет нарушаться и дальше, то не исключено, что мои знакомые окажутся в Гаагском трибунале.

— Вы хотите, чтобы у них все было нормально?

— Мне без разницы (смеется). Я хочу, чтобы все было нормально у меня, у моей мамы… У России. Вы заметили, что у меня есть небольшие имперские замашки.

— Как и у них.

— Да, это общее (смеется). Но общее как у слона с комаром — хобот есть, но масштабы разные.

— Думаю, главное ваше с ними различие — в том, что эти люди сознательно пошли на войну убивать людей, чего вы бы не сделали?

— Я, конечно, не пошел бы. Но я бы постарался изменить информационно-пропагандистскую программу, на которой они основываются. То, что говорят они, по сути, является изменой их же интересам, оно их дискредитирует — а правду сказать они не могут, потому что уже что-то выдумали на ее место. Я бы с удовольствием отправил в лагеря людей, которые пишут невероятные вещи, вредящие им же самим.

— Я все пытаюсь от вас добиться нравственной оценки происходящего в Донбассе, а вы продолжаете оценивать исключительно с точки зрения эффективности.

— Эти люди не являются нравственными гигантами, это очень простые, провинциальные люди.

— Вы так говорите «провинциальные», как будто это худший грех на свете.

— Да, это самое ужасное, что может быть. Как говорил Артюр Рембо: «Шарлевиль — самое худшее место на свете, потому что там живут провинциалы». Провинциалы — это люди, у которых нет реальных интересов в жизни: их жизнь основана на быте, они не совершают ничего выдающегося.

— Ну, знаете, люди, взявшие в руки оружие и рискующие жизнью ради идеи, точно поднялись выше этого уровня.

— Они попытались. Но это не попытка превратиться в личность, это прыжок провинциала в пропасть.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202474285 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202471741 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202473549 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202477714 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202477592 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202479362 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202480189 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202486494 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202484981 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202467808 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials