В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

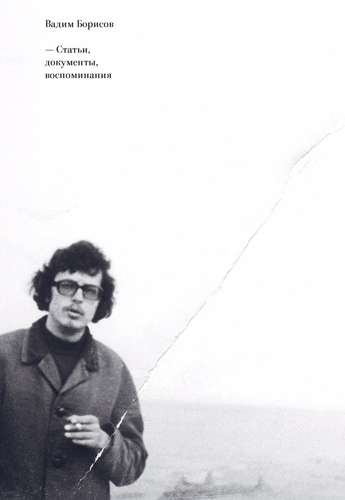

28 ноября 202467132 © Новое издательство, 2017

© Новое издательство, 2017Невероятная вещь. Невероятная — потому что, в принципе, это буднично составленная книга. Таких мемориальных проектов много — сначала тексты того, кому посвящено издание, потом подборка воспоминаний о нем. Но нечто превращает этот том о Вадиме Борисове в вещь, наоборот, совершенно небудничную. А именно — в тот самый роман о семидесятых — начале восьмидесятых, о времени между собакой и волком, которого так недостает сегодня, несмотря на пару имеющихся подходов.

Это «нечто» — разумеется, личность самого Вадима Борисова. С его поразительным обаянием, живая память о котором не стерлась двадцать лет спустя после его смерти. C его — очевидной лишь из нескольких им написанных статей — глубиной суждений и обусловленной временем «несостоявшестью». С его отдельной драмой, которая вписывает его драму эпохи в драму слома эпох.

В том, чтобы назвать Вадима Борисова «героем своего времени», нет ничего нового — во всяком случае, для тех, кто его знал. Так, например, называется статья Зои Световой, написанная в первую годовщину его смерти, да и вообще эта формулировка всплывала тогда в разговорах — во время отпевания священник Борис Михайлов, друживший с Борисовым, сказал: «Вместе с Димой уходит время». Но сейчас, на страницах этого тома выкристаллизованная текстами, сложенными и чаще всего написанными сегодня, эта фигура обретает значимость уже литературную — силу образа и знака.

Поэтическое наблюдение Ахматовой «Когда человек умирает, изменяются его портреты», если отнестись к нему практически, предполагает, что портрет умершего вбирает в себя чувства того, кто на него смотрит, — вину, грусть, раздражение. Портрет Вадима Борисова обретает новые черты, а вернее, новую яркость в череде воспоминаний, большинство авторов которых раздираемы противоречием: с одной стороны, время, о котором они говорят, — это время советской тоскливости и несвободы, с другой — время исключительной интеллектуальной наполненности и неповторимого веселого бессребреничества. Главная отметина, отличие семидесятых годов для интеллигенции — это их клаустрофобический уют, возможность уйти в то, что со страниц газет называли «внутренней эмиграцией», и устроиться там в прямом смысле бедненько (а часто совсем бедно), но со вкусом. Воспоминания о трудах и днях Вадима Борисова и его компании, куда входили ярчайшие художники, литераторы и интеллектуалы его и «соседних» поколений, пестрят описаниями выпиваний, танцев, чтения стихов и философских бесед — и интенсивность, энергия той жизни пробивает даже тридцатилетнюю толщу. Да, все это происходило под слежкой КГБ, под угрозой (нередко сбывающейся) посадки или высылки, но именно эти сжимающиеся тиски внешнего мира делали общий частный мир этих людей таким насыщенным. И в центре этого мира для многих стоял именно он, Дима Борисов, — с его легкостью, верностью, умением веселиться и сострадать, с его, по выражению Людмилы Улицкой, «талантом общения», с его голосом (о том, как он пел — романсы, блатные, застольные песни, — пишет каждый мемуарист).

Ностальгия, прорывающаяся практически во всех вошедших в этот том воспоминаниях, имеет отношение, в первую очередь, к той удивительно полной, хоть и ограниченной, суженной жизни, поневоле сконцентрированной на выделенном пятачке, а уж потом — к очевидному факту, что рассказчики тогда было молоды.

Эти воспоминания и составляют тело этого «романа» — так, как, например, комментарии к поэме оказываются собственно романом в набоковском «Бледном огне». Тексты самого Борисова (их, повторюсь, немного) содержат как бы протуберанцы идей и фактов, а прилагающиеся воспоминания друзей (иногда они, вполне в духе постмодернистской прозы, противоречат друг другу) уже развивают собственно сюжет.

© Из личного архива

© Из личного архиваВадим Борисов (друзья называли его Димой, и от этого часто получалась путаница) родился в 1945 году в самом центре Москвы в благополучной семье советских инженеров. Еще в школе он с одноклассниками организовал литературный кружок, где читали стихи поэтов Серебряного века и американскую и европейскую «передовую» прозу. Позже, учась на третьем курсе исторического факультета МГУ, он принял участие в первом в СССР вечере памяти Мандельштама — прочел вслух несколько стихотворений. Присутствовавшая в зале Надежда Яковлевна Мандельштам написала Илье Эренбургу, который вел вечер, записку: «По-моему, такой уровень и такое чтение, как читал этот мальчик, в тысячу раз выше, чем могло бы быть в Союзах всех писателей». Борисов познакомился с Надеждой Яковлевной, дружил с ней, помогал разбирать архив, комментировал записные книжки Мандельштама. (Он вообще был тонким текстологом — позже это проявилось в работе над первой публикацией в России «Доктора Живаго», которую он подготовил.)

В 1972 году он закончил диссертацию по истории Русской церкви, но в это время уже довольно тесно сотрудничал с Солженицыным, помогая в работе над «Красным колесом», — так что к защите его не допустили. С тех пор у него появились лишь пара публикаций в советских изданиях и ряд статей в русской зарубежной периодике. Самый значительный его текст, пожалуй, — «Личность и национальное самосознание», он вышел в 1974 году в знаменитом парижском сборнике «Из-под глыб», составленном Солженицыным еще в России. В нем Борисов занимает довольно редкую что для тогдашнего, что для сегодняшнего интеллектуала как бы «половинчатую», а на самом деле самостоятельную позицию. Безусловно признавая «общегуманистические ценности» («свобода личностей и объединение их в общечеловечестве — формула прогрессивного развития истории человеческого рода»), он отстаивает ценность «национального» как некоего слияния индивидуальностей народа, его «нравственной личности». То есть, если говорить совсем грубо и упрощенно, имея к тому же в виду последующие события, — нации и народы различаются, как отдельные люди, им нужны одинаковые свободы, но с ними нельзя обращаться «под копирку». Истина, в которой тогда только предстояло убедиться.

Но детальным развитием этих своих идей Борисов не занимался. Не только из-за советских запретов, но и потому, что с начала 70-x до начала 90-x годов был занят одним — сотрудничеством с Солженицыным и помощью ему и его семье. Это была не просто работа — это было, скорее, служение, сознательное превозмогание собственного «я» ради того, что кажется самым важным. «Он рассказал однажды, как прочел первые фразы “Денисыча” про побудку в пять утра ударами молотка об рельс, наледь на стекле в два пальца, сугубую тьму за окном и три желтых фонаря, — пишет Анатолий Найман. — Звук рельса прошел через него физически, он поднял голову от страницы и ощутил, что стал совершенно другой, а того, что был только что, больше нет». И продолжает: «Сейчас трудно передать адекватно, как переживалось тогда появление Солженицына людьми, истерзанными большевистским режимом, уже не верившими, что их участь, неразрывная с участью страны, может перемениться». Работа с автором «Архипелага ГУЛАГ» была работой по продвижению к перемене этой участи, и к тому же — что особо важно для такого человека, как Вадим Борисов, — это была работа с человеком литературы, с писателем «большим» по той шкале, которая включает Толстого с Достоевским, считавших слово поступком.

В начале девяностых их отношения закончились отвратительным скандалом. Солженицын, совершенно не понимавший российскую перестроечную реальность, предъявил Борисову, который занимался изданием и распространением солженицынских сочинений, вздорные и оскорбительные денежные обвинения. Этот публичный разрыв оказался для Борисова ужасным ударом. Большинство его друзей считают, что именно эта несправедливость и связанные с нею страдания приблизили его смерть.

Летом 1997 года Вадим Борисов с частью семейства отправился на Рижское взморье, в поселок Апшуциемс, в который они и множество их друзей ездили долгие годы и значение которого для русской культуры еще только предстоит оценить. 29 июля он утонул, купаясь в холодном Балтийском море. Ему было 52 года.

Его дочь Маша вспоминает… Тут, наверное, надо было бы сделать отступление о борисовских детях, открывших в Москве кафе и клубы, по-разному, но при этом довольно точно воспроизводившие атмосферу родительского дома, — но такой рассказ тянул бы на отдельный роман. Так вот, Маша вспоминает, как примерно за год до смерти отца она вошла в родительскую квартиру и увидела, как «папа сидит за столом, как-то понуро опустив плечи, в халате, с потухшей папиросой во рту. “Что случилось?” — даже не помню, спросила я или нет. Папа посмотрел на меня внимательно поверх очков, закурил и вдруг стал читать: “А мог бы всю жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом, да, видно, нельзя никак”».

Нельзя было никак. Хватка советской власти ослабла, чтобы вместе с первыми переменами, которых все так ждали, впустить разобщение и подозрительность, всегда следующие за введением новых, непонятных правил. Кумиры подводили, друзья изменялись. Пространство внутренней свободы сменилось пространством свободы внешней. Время менялось, а герой оставался неизменным. Пока он вообще оставался.

В конце, наверное, надо сказать, что я в детстве и ранней юности хорошо знала и очень любила Диму. Я не думаю, что мои отдельные воспоминания о нем как-то ценны. Я, разумеется, помню то, что и все, только гораздо меньше. Помню, конечно, как он пел — и правда с каким-то удивительным соединением силы и интимности. Как негромко читал стихи. Как серьезно, без всякого снисхождения и сюсюка, разговаривал с детьми. Как я прочитала в 14 лет «Доктора Живаго» и он — комментатор и знаток этого текста, чего я не знала, — внимательно и с интересом меня слушал и незаметно направлял мои рассуждения. Ну или разве что вот: мне было лет восемь, и мы уезжали из Апшуциемса последними. Мы жили там целое лето, у меня был годовалый брат — так что багажа были тонны. Родители договорились, что Дима встретит нас в Москве на вокзале. Он и встретил — стоял на вокзале с большим букетом и, когда мы вышли из поезда, протянул его маме. Это было странно. Встречающие тогда воспринимались как тягловая сила, а цветы по нашей жизни были дороги. По-моему, это был первый образ «мужчины на перроне с букетом», который я увидела. Это было что-то из прошлой жизни, из жизни тех самых поручика Голицына, корнета Оболенского, о которых он, по бесчисленным просьбам друзей, так часто пел. Я тогда подумала, что он — настоящий герой романа. И вот он наконец им стал.

Вадим Борисов. Статьи, документы, воспоминания. Сост. Анна Карельская, Марина Алхазова. — М.: Новое издательство, 2017. 476 с.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202467132 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202464771 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202466851 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202471264 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202471215 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202473081 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202473966 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202480117 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202478746 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202462329 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials