Общество

ОбществоАнгелы, демоны, отец Александр и еще я

В этой главе Бешлей сталкивается с семьей одного священника, узнает его тайну и понимает, что у настоящего милосердия нет границ

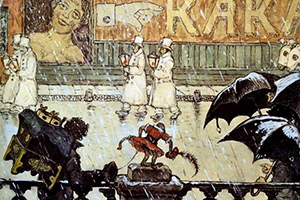

31 октября 20161082 © Дарья Нестеровская / Театр Наций

© Дарья Нестеровская / Театр НацийНаписанное в виде хэштэга название «#сонетышекспира» вроде бы обещает актуальный театр на материале классической поэзии. На самом деле «решетка», которая сопровождает каждый субтитр, указывающий на номер сонета или название звучащей в тот или иной момент музыкальной композиции, — один из очень немногих знаков современности в первой в новом сезоне премьере Театра наций. Тимофей Кулябин начинает свой спектакль долгими паузами, статичными мизансценами и более-менее однообразными декламациями из Шекспира: это не сегодняшнее течение времени и тем более не ритм социальной сети, к которой апеллирует вынесенный в заглавие постановки символ. Сонеты звучат в герметичном пространстве абстрактной «высокой культуры», сам же режиссер остается вне его пределов, изредка общаясь со зрителями на современном сетевом языке.

Вместо занавеса сцену по периметру отгораживает рама из полосатой предупреждающей ленты. Два артиста дежурят на спектакле под видом монтировщиков, чтобы по команде суфлера-оператора осуществлять перестановки реквизита и декораций, в свободное время запивая чаем доширак за столом у левой кулисы: на фоне стерильного, абстрактного пространства сцены это бытоподобие — как соринка в глазу. Художник Олег Головко решает пространство спектакля, отталкиваясь от одного из самых важных мотивов шекспировских сонетов — утраты красоты. То, как она выглядит в «#сонетахшекспира», — вероятно, оммаж самому рафинированному театральному художнику Москвы Александру Боровскому (к слову, поработавшему и над интерьерами Театра наций): настолько же скромная, насколько и дорогая ретро-обстановка — рояль, мягкие скамейки, настенный шкафчик с замком — и монохромная черно-серая гамма с очень редкими вспышками цвета.

Шекспировский спектакль Кулябина — сочинение без какого бы то ни было, смыслового или формального, центра: не поэтический спектакль с пластическими номерами и не танцевальная постановка с чтением стихов.

Головко и Кулябин акцентируют разницу между повседневностью и великолепной театральной «витриной». Красота на сцене отчасти намеренно разрушается и обессмысливается вторжением псевдомонтировщиков, сетевыми символами, предупреждающей лентой-рамой. Звучащие по громкой связи реплики суфлера поначалу снижают пафос спектакля, но ближе к финалу воспринимаются совершенно иначе: команды «ветер», «листья» больше не мешают относиться серьезно к бутафорским эффектам, и то, что казалось имитацией красивой картинки, теперь воспринимается как знак творческого акта, осуществляющегося на глазах у зрителя, — вражда между пространствами «театра» и «жизни» постепенно сходит на нет.

Эти «#сонетышекспира» в записи можно было бы смотреть без звука — и кое-что да увидеть. Кроме замечательной и в чем-то самодостаточно содержательной сценографии Олега Головко постановка Кулябина запоминается хореографией Ивана Естегнеева и Евгения Кулагина — создателей костромской компании «Диалог Данс» и очевидных лидеров отечественного contemporary dance. Их вклад в целое спектакля ощутим уже в первых мизансценах — довольно, казалось бы, статичных: движения актеров в них — своего рода микрохореография. Вот девушка очень медленно кладет голову на плечо молодому человеку. Вот он так же медленно тянет к ней руки. Вот она отстраняется. После такого обмена плавными жестами-репликами звучит наконец один из сонетов.

© Дарья Нестеровская / Театр Наций

© Дарья Нестеровская / Театр НацийДаже по фотографиям спектакля видно, как тонко чувствуют Кулагин и Естегнеев женскую сексуальность — при этом работая аккуратно, избегая прямого, вульгарного ее использования. Однако в кульминационной пластической сцене спектакля в ней не заинтересован никто из мужчин: двух протагонистов спектакля (Олег Савцов и Виталий Гудков), оказавшихся в одном пространстве с пятью женщинами, очевидно влечет лишь друг к другу — безжалостно отбрасывая от себя партнерш, они сталкиваются лицом к лицу и практически выкрикивают один и тот же текст 73-го сонета об обреченной любви. Гомосексуальность Шекспира — главный миф, связанный с его сонетами, многие из которых посвящены таинственному «другу»: миф, стоит отметить, довольно беспочвенный, но тем не менее вполне закрепившийся в культуре — а значит, способный стать актуальным для авторов спектакля.

В своей второй работе на сцене Театра наций Тимофей Кулябин развивает множество тем и сюжетов — однако ни один из них не становится в спектакле ключевым, доминантным: все они здесь равноправны и зачастую не связаны друг с другом. Вышедшая на той же площадке почти два года назад «Электра» оставляла после себя куда меньше вопросов — в той постановке все было подчинено одной, довольно прозрачной, мысли: именем Бога совершаются преступления, религия разрушительна и мешает обществу развиваться.

Шекспировский спектакль Кулябина — прямая противоположность «Электре»: сочинение без какого бы то ни было, смыслового или формального, центра — не поэтический спектакль с пластическими номерами и не танцевальная постановка с чтением стихов. «Высокая культура», которой принадлежат лирика Великого Барда или звучащие в постановке Перселл с Рахманиновым, показана одновременно и как живая, и как музейная, «таксидермированная». «#сонетышекспира» — тот самый случай, когда задачу режиссера и общее решение спектакля невозможно привести к общему знаменателю даже при всем желании: удачные постановочные ходы налицо, но ты совершенно путаешься в отношении к этой работе в целом. Поскольку растерянность — одна из тех зрительских реакций, которые являются целью современной режиссуры, можно предположить, что Кулябин добивался ее намеренно, — и в этом случае он победил.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Общество

ОбществоВ этой главе Бешлей сталкивается с семьей одного священника, узнает его тайну и понимает, что у настоящего милосердия нет границ

31 октября 20161082 Современная музыка

Современная музыкаМузыка для Хэллоуина: дьявол, лешаки, богиня секса и черная магия в диких хитах русского тяжелого рока

31 октября 2016823 Разногласия

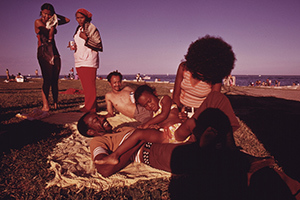

РазногласияГангстеры-активисты, городские парки, сегрегация и комьюнити-арт глазами доктора искусствоведения из Чикаго

28 октября 20162366 Театр

Театр Медиа

Медиа

Разногласия

РазногласияСоветское наследие смягчает постсоветскую сегрегацию или заложило ее основы? Где острее стоит проблема? Кто что может сейчас исправить? Мнения исследователей

28 октября 20166144 Разногласия

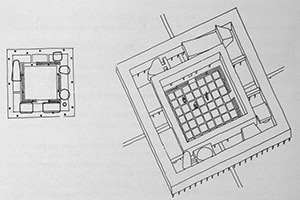

РазногласияВ поисках альтернатив российскому урбанизму 2010-х историк архитектуры Дарья Бочарникова обращается к одному советскому проекту времен оттепели

27 октября 20163019 Современная музыка

Современная музыкаДуэт книжного «репа» о политике в клубе, траншее между музыкантами и зрителем, русском рэпе, вегетарианстве и боксе

27 октября 20163795 Искусство

Искусство Академическая музыка

Академическая музыка Разногласия

РазногласияГлеб Напреенко о том, как революционер Дзержинский стал памятником, который снесли революционеры, Бренер стал призраком того памятника, а Павленский хочет стать памятником тому призраку

27 октября 20162530