Общество

ОбществоПомнить всё

Карабах — и далее везде. Кирилл Кобрин о постколониальном мире, который выскочил из разболтавшихся скреп холодной войны, чтобы доигрывать свои недоигранные войны

6 ноября 2020550 © Никита Чунтомов

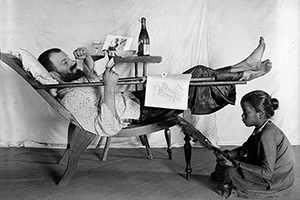

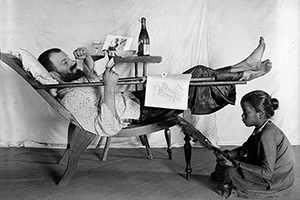

© Никита ЧунтомовСпустя четыре года после «Пьяных» по пьесе Ивана Вырыпаева режиссер Марат Гацалов — теперь уже в статусе главрежа Пермской оперы — вернулся на главную драматическую сцену того же города, в «Театр-Театр»: на сей раз — не с современным текстом, а с хрестоматийным сочинением Александра Островского. Вернулся с той же звездной командой: музыку написал Сергей Невский, пространство — на пару с самим Гацаловым — разрабатывал Леша Лобанов.

Есть и неожиданные соавторы — почти две дюжины блогеров, профессионалов и любителей, специально для спектакля записавших видеоэссе о пьесе Островского. Ролики обзорщиков чередуются с игровыми сценами, а где-то даже заменяют их: к примеру, третье действие режиссер убрал совсем, ограничившись коротким шутливым пересказом.

Художники накрыли первые ряды партера ломаным помостом и спустили пожарный занавес, отрезав артистов и музыкантов от сцены. На платформах — офисная мебель, деревья в кадках, ванна, туалетный столик. Перед нами — то ли закулисье, то ли комната ожидания, то ли общий коридор, короче, промежуточное, незначительное место. Так актриса Негина видит повседневную жизнь: мир за пределами театра для нее — периферия. В конце спектакля занавес, конечно, поднимают, и героиня, как хозяйка, ступает на пустые подмостки.

© Никита Чунтомов

© Никита ЧунтомовСлучайно или нет, Гацалов и Лобанов добавили в сюжет Островского ненавязчивые, но внятные религиозные мотивы. Сцена скрыта за железным занавесом точно так же, как алтарь — за иконостасом, и для Негиной воплощает примерно то же самое: потерянный рай, который нужно вернуть во что бы то ни стало. Роль Бога достается фабриканту Великатову, который, как и положено Вседержителю, появляется в сопровождении хора (в принципе, что-то похожее есть и в самой пьесе: имение магната, с его же слов, — эдакий вульгарный вариант Эдемского сада).

Вообще в последнее время Гацалов часто оставляет сцену безлюдной, чтобы превратить это нейтральное пространство в самостоятельный знак. Почти два года назад он выпустил в Омской драме «Дракона» по Шварцу. Артисты там работают прямо в зрительном зале, почти без света, с шахтерскими фонариками на головах. В контексте сказки-антиутопии пустая сцена напоминает пустую площадь: в городах без публичной политики площади всегда пустые.

© Никита Чунтомов

© Никита ЧунтомовДругой пример — совсем свежий. В декабре режиссер дебютировал в Пермской опере с моцартовским «Дон Жуаном». Хор поет из лож, солисты — из оркестровой ямы: артисты здесь ни в коем случае не равны персонажам — они лишь исполнители, трансляторы, такие же, как музыканты. Художница Моника Пормале, которую в России знают по спектаклям Алвиса Херманиса, построила на сцене музейный зал с конвейерной лентой. По ней, как чемоданы в аэропорту, плывут работы современных художников, и каждая перекликается с каким-нибудь мотивом из оперы.

Разыгрывать бродячий сюжет о Дон Жуане для Гацалова немыслимо: архетипы бестелесны, их можно наблюдать только в бесчисленных отражениях — как эйдосы Платона (собственно, декорация Пормале — не что иное, как наглядная модель платоновской пещеры). Сцена в «Дон Жуане» — портал в невидимый мир, только вместо духов там живут идеи.

«Таланты и поклонники» — концептуальный проект, где знаменитому тексту Островского предписана, в сущности, служебная функция.

Когда сцена работает метафорой, в спектакле сама собой возникает тема театра — неважно, об актерах он или нет. «Дракон» трактует театр как политическую площадку — что характерно, зачищенную. «Дон Жуан» — как место встречи с архетипами. В «Талантах и поклонниках» это храм эскапизма — но не только.

Неординарно прочитать хрестоматийный текст для Гацалова — далеко не первостепенная цель: режиссер не меняет героям амплуа, не дает им неожиданных оценок (да и предсказуемых оценок тоже не дает) и не связывает ни с какими современными типами. Все, что требовалось от артистов, — деликатно и без лишних красок разыграть по ролям Островского. Команда «Театра-Театра» (плюс Вера Макаренко в образе Негиной) безукоризненно справляется с этой задачей, оправдывая даже редкие гротескные решения.

Пьесу «Таланты и поклонники» можно без особых усилий отредактировать так, чтобы получился добротный традиционный спектакль: Гацалов это сделал бы лучше, чем любой консервативный режиссер-ремесленник. Да он и делал, когда работал с современными пьесами — как «Август: графство Осейдж» Трейси Леттса. Но рассказывать историю Саши Негиной, которую в театральном мире помнят абсолютно все, Гацалову не слишком интересно: «Таланты и поклонники» — концептуальный проект, где знаменитому тексту предписана, в сущности, служебная функция.

© Никита Чунтомов

© Никита ЧунтомовРежиссер не собирался реанимировать классику — он хотел соединить на сцене три культуры. Певцы, которых композитор Невский сравнивает с античным театральным хором, воплощают архаичную, народную традицию, где нет места индивидуальности, а любой частный случай отражает какое-нибудь универсальное правило: на повороты сюжета хористы откликаются пословицами, которыми народник Островский озаглавливал пьесы, — вроде «Бедность не порок» или «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Антагонисты хора — блогеры, агенты современной, индивидуалистической культуры: все они выступают в обычном для YouTube жанре обзора, где главное — личность и харизма рассказчика, а не то, о чем он рассказывает.

Наконец, актеры представляют родную для Гацалова культуру — театральную, расположенную где-то посередине спектра: не самую современную (на контрасте с видеовставками это особенно бросается в глаза), зато способную принимать в себя обе крайности. За что, похоже, режиссер ее и ценит.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Общество

ОбществоКарабах — и далее везде. Кирилл Кобрин о постколониальном мире, который выскочил из разболтавшихся скреп холодной войны, чтобы доигрывать свои недоигранные войны

6 ноября 2020550 Современная музыка

Современная музыка20-летняя певица и автор песен из ЮВАО — о вхождении в шоу-бизнес, напускной толерантности, моде на ЛГБТ и других приметах своего поколения

5 ноября 20204429 Colta Specials

Colta SpecialsМарина Давыдова о том, как глобальный раскол превратился из идеологического в эстетический

4 ноября 2020575 Кино

КиноВладимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще

3 ноября 2020711 Общество

ОбществоПолина Аронсон и Жюдит Дюпортей о том, почему Алиса и Сири говорят с нами так, как они говорят, — и о том, чему хорошему и дурному может нас научить ИИ

3 ноября 20201756 Общество

ОбществоО том, как в политических целях алгоритмы разлучают людей, а корпорации лишают пользователей соцсетей всякой власти и что с этим делать, с учеными Лилией Земнуховой и Григорием Асмоловым поговорил Дмитрий Безуглов

3 ноября 20201070 Театр

Театр Кино

Кино Общество

ОбществоТомас Бьоркман, один из авторов книги «Скандинавский секрет», рассказывает, как Швеция пришла в ХХ веке к неожиданному успеху. В его основе была забытая идея народных университетов

2 ноября 20201245 Colta Specials

Colta Specials She is an expert

She is an expert Современная музыка

Современная музыка«Громыка», Дима Мидборн, «Семь ножей», «Розы Люксембург» и другие в трибьют-проекте культовой московской группы новой волны

30 октября 2020518