Театр

ТеатрПесни года

Кадр из фильма «Инженер Федорович»© Елена Мурганова

Кадр из фильма «Инженер Федорович»© Елена МургановаМы продолжаем цикл онлайн-премьер, который Кольта делает вместе с порталом независимого кино «Пилигрим».

На этот раз мы показываем короткометражный фильм Елены Мургановой, бывшей ученицы Школы Марины Разбежкиной, «Инженер Федорович», получивший несколько наград на фестивалях: от Национального кинофестиваля дебютов «Движение» до Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба».

О том, как и почему было сделано это кино, с Еленой поговорил основатель «Пилигрима» Михаил Давыдов.

Вы также можете посмотреть фильм и на платформе «Пилигрим».

— Елена, расскажите, пожалуйста, как родилась идея снять фильм о своей бабушке.

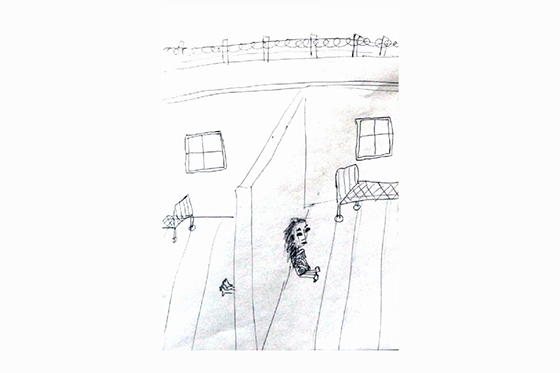

— Дина Годер вместе с Александром Родионовым делали лабораторию документальной анимации в «Театре.doc». Дина говорила, что документальная драматургия может дать бóльшую глубину анимации и для этого не обязательно уметь рисовать: можно найти другие способы. Но самое главное — что есть истории, которые тебе важно и нужно рассказать. В то время я жила вместе с бабушкой, и я принесла на занятие ее толстый фотоальбом. Меня очень завлекали вот эти черно-белые фотографии: другой совершенно мир, про который я ничего не понимаю.

— В фильме вы соединяете различные приемы: съемку-интервью, документальное наблюдение, анимацию, сверхкрупные поэтические кадры, хронику, закадровый голос. Как сложилась такая форма фильма?

— Свободу обращения с материалом дала нам Дина, и это очень здорово. В Школе Марины Разбежкиной нам запрещали использовать музыку, закадровый текст, и вообще фокус был на настоящем, но здесь были развязаны руки, так как изначально я делала не фильм, а именно документальную анимацию. Бабушка в то время уже не выходила из комнаты, поскольку она ослепла, и моя идея была в том, чтобы через кино расширить это замкнутое пространство, как бы «выйти» из него. Собственно, поэтому я использовала разные средства для преодоления этих «стен».

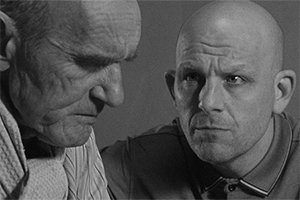

— У вас в кадре вообще очень много нежности, хрупкости, любви. Каково вам было находиться в двойной роли: внучки умирающей бабушки и режиссера, делающего кино о романтическом прошлом своей героини?

— В реальности все было, конечно, сложнее: любви и чувств было не так много, все разбавлялось большими физическими сложностями, которые всегда сопутствуют жизни с лежачим больным. Было много злости, раздражения, ссор, и это тоже часть жизни, но я решила ее в фильм не вставлять. Я пыталась сделать какую-то немного «сказочную» реальность. Вообще, камера и само желание рассказать историю стали чем-то, что меня отвлекало. Мне было по-настоящему интересно, потому что, если честно, во время съемок я узнала о бабушке больше, чем за все время, пока мы с ней жили вместе. В этом смысле позиция режиссера, как ни странно, очень помогает.

Кадр из фильма «Инженер Федорович»© Елена Мурганова

Кадр из фильма «Инженер Федорович»© Елена Мурганова— Расскажите, пожалуйста, про процесс монтажа. Как я понимаю, материала у вас было много, и из него можно было сделать совершенно разные фильмы. Почему для вас именно вот эта «романтическо-ностальгическая» линия стала основной?

— Да, я тоже об этом думала и поняла, что делаешь всегда то, что тебе в данный момент соразмерно. Вот сейчас я бы, наверное, пошла в историю репрессий. У бабушки была очень тяжелая жизнь: ее отца расстреляли, а ее саму сослали в Караганду, в женский лагерь.

Что касается наших конфликтов с бабушкой — об этом был материал, но я хотела включать себя в фильм минимально. Скорее, там присутствует антагонизм «взрослой женщины», умудренной опытом прожитой жизни, и моей роли «маленькой девочки», ее слушающей. Да и мне вообще, конечно, сейчас стыдно за эти ссоры, за свое поведение. Так что получился такой фильм, каким он мог получиться в тот момент.

— Что для вас значит эта картина сейчас? Изменилось ли ваше отношение к ней по прошествии времени, теперь, когда бабушки уже нет?

— Я редко пересматриваю эту работу, но до сих пор удивляюсь, насколько я бабушку не ценила, не понимала. Когда ты слишком близко к человеку, ты как будто становишься слепым. Я сейчас слушаю ее речь, то, как она формулирует фразы, ее интонацию — и все это откровение. Этот фильм стал сейчас одной из самых больших ценностей в моей жизни, как будто бабушка для меня не совсем исчезла, осталась в чем-то живой. Я вообще всех призываю снимать про своих родных, пока есть время и возможность.

Кадр из фильма «Инженер Федорович»© Елена Мурганова

Кадр из фильма «Инженер Федорович»© Елена Мурганова— А у вас не было на съемках неприятного ощущения, что вы снимаете умирающего человека и смотрите уже на него как бы из будущего, что это такая «видеоэпитафия»?

— По правде говоря, у меня не было таких мыслей. Я как-то не умею смотреть в будущее, поэтому я была в моменте — здесь и сейчас.

— В фильме вы говорите о человеческой памяти, об ее обрывочности. Но в нем есть и образ золотой линии, солнца, моментов жизни, как бы высветленных памятью в темноте реальности в прямом и переносном смысле. Расскажите, что для вас самой значит память. Помогли ли вам съемки это как-то осмыслить?

— Сложный вопрос. Теоретически, конечно, я осознаю, что мне 32 и многое уже ушло, но все равно до конца этого не понимаешь. Я помню, что, когда снимала бабушку — ей было тогда 96, а в фотоальбоме она — молодая красотка, — уже на каком-то физическом уровне вдруг ощущала ушедшее время. Но все равно продолжаешь жить, как будто не умрешь и время никогда не закончится.

Кстати, насчет золотой ниточки: я много ставила бабушке классику, и про золотую ниточку бабушка сказала, когда мы слушали Вивальди. Поэтому я вставила его музыку в фильм, и она легла. И это то, что нельзя придумать, что можно только «услышать» у жизни, этот образ, узор, и за это я ценю документальное кино. Следить, вслушиваться, всматриваться, наблюдать — это все мое, то, что я люблю. Я бы не смогла все создавать из своей головы, как это делается в игровых работах.

Кадр из фильма «Инженер Федорович»© Елена Мурганова

Кадр из фильма «Инженер Федорович»© Елена Мурганова— А не было ли вам сложно делиться с публикой личным, интимным? Одно дело — классическое наблюдение за незнакомым человеком, другое — когда на экране твой ближайший родственник.

— Я думаю, это зависит от типа личности режиссера. Для меня, наоборот, то, что я снимала свою бабушку, а не чужого человека, — это своего рода этическое оправдание, то есть я имею на это право. Поэтому у меня не было чувства стыда, неудобства и т.д. на показах.

— Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь.

— Я сейчас делаю новую документальную работу про трех друзей, подростков-мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Посмотрим, что выйдет. А вообще, если честно, у меня сейчас, скажем так, кризис смыслов. Я думаю, куда идти дальше по жизни, что нужно, что не нужно — и далее по списку.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020502 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020361 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 2020817 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020616

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020446 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020239 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020412 Академическая музыка

Академическая музыка