She is an expert

She is an expertБелорусская фотография от перестройки до метамодерна

Виктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

25 сентября 20201395 © Pascal Victor / ArtComPress

© Pascal Victor / ArtComPressРомео Кастеллуччи поставил свой первый спектакль на фестивале оперного искусства в Экс-ан-Провансе. Это довольно странно, если учесть внимание фестиваля к умной и нетрусливой оперной режиссуре. Но, наверное, нужно было дождаться, чтобы сформировался проект постановки Реквиема Моцарта, чтобы этот дебют смог оказаться таким логичным и важным.

Копаться в генеалогии проектов, которые так же кардинально, как этот Реквием, расходятся с обычной оперной практикой, — удовольствие особое. И оно, в общем, не такое уж эзотерическое. Поставить на сцене сакральное произведение, да еще такое хитовое, да еще для топящейся на солнце отдыхающей публики — решение по меньшей мере небанальное. Но фестиваль в Экс-ан-Провансе — это все же туризм изысканный, а его менеджмент раз за разом удивляет крепостью нервов при программировании.

Кастеллуччи поставил спектакль про циклы жизни — человеческой ли, природной ли; про постоянное умирание как процесс перерождения и возрождения. Он начинается с немой сцены, когда старая женщина в своей кровати переходит в мир иной, — и деликатность и нежность, с которыми режиссер подходит к этому жесточайшему моменту, остаются образцовыми. И заканчивается одиноким полугодовалым младенцем на пустой сцене — со всем спектром эмоций, от умиления до ужаса.

© Pascal Victor / ArtComPress

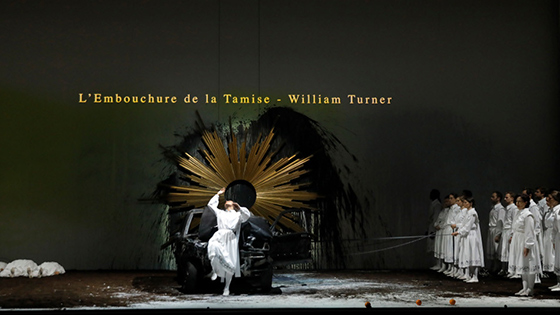

© Pascal Victor / ArtComPressСпектакль развивается как серия картин, продолжая номерное строение моцартовской партитуры. В нем важен визуальный ряд, где живописное использование цвета оттеняет циклические переходы между тьмой и светом. Красота для Кастеллуччи тесно связана со смертью — она становится красотой именно потому, что конечна, и именно в тот момент, когда она умирает. И именно красота соединяет — но не разрешает — напряжение между вечным и бесконечным, которым занимается Кастеллуччи в этой постановке.

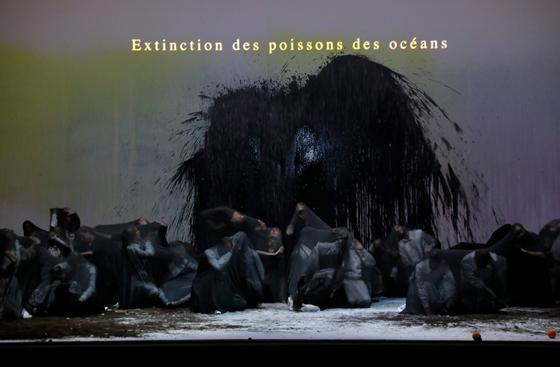

Это реквием по великим потерям — в природе, в животном мире, в архитектуре, в литературе, в мысли и даже в этике. Имена утрат мемориальными строками загораются на заднике, составляя заявленный в начале «Атлас великих потерь» — своего рода энциклопедию или архив, чья нарочитая выборочность избавляет от этической догматичности. Эти вспышки ушедших имен структурируют спектакль как метроном, становясь все ближе к нам по времени и все абстрактнее по содержанию, нагоняя и накрывая зрителя, приближаясь к его жизни, к его коже. Кастеллуччи, впрочем, точен со словами — его атлас не становится мемориальной доской и путем в забвение. Он перечисляет «угасания» (extinctions), которые продолжают жить в нашей памяти, — будь то христианство, голод, даже Александрийская библиотека. Атлас обрывается на дате спектакля, оставляя след самого перечня угасаний, который продолжится в другой день следующими потерями. И оставляя надежду на продолжение жизни.

© Pascal Victor / ArtComPress

© Pascal Victor / ArtComPressКастеллуччи превратил мессу мертвых в праздник возрождения, где конечность существования человека и культуры перестает быть трагедией и становится поводом для праздника. В визуальном и концептуальном рядах использованы ритуальные и фольклорные элементы, которые заданы цикличным временем, которые преодолевают эсхатологическое сознание, которые празднуют смерть. Они остаются узнаваемыми и абстрактными одновременно и при этом — акцентированно современными. Костюмы, то цветные, то бесцветные, отсылают к чему-то балканскому; танец с довольно условной национальной привязкой сохраняет хаос и риск, которые обеспечивают обаяние любого танца; жертва — то ли христианская, то ли языческая, и она же становится козлом отпущения — в саже, меде, перьях, ярких красках, шкуре и с рогами.

Аллюзии могут быть наивными или сентиментальными — женщины, дети, яркие краски, неуклюжие хористы. Но эта наивность нет-нет да и превращается в грубую силу примитивного искусства, оставляя постановщика зависимым от того, что невозможно контролировать. На спектакле, где оказался я, младенец в финале все время плакал, отчего итоговый месседж был, скорее, о чем-то невозвратном и катастрофическом.

© Pascal Victor / ArtComPress

© Pascal Victor / ArtComPressСоавтором Реквиема стал художественный руководитель ансамбля и хора «Пигмалион» Рафаэль Пишон, который включил в спектакль несколько дополнительных музыкальных эпизодов. Его монтаж соединил каноническую партитуру Моцарта (завершенную Зюсмайером) с древними григорианскими хоралами, разминочными вокализами и инцидентной музыкой композитора, в том числе — недавно обнаруженными несколькими тактами. Исполнение на исторических инструментах потеряло свою звенящую виртуозность, но акцентировало интровертное, человеческое измерение музыки. Пишону важно, что религиозность композитора прошла через масонский и просвещенческий фильтр и обогатилась гуманистическим, братским содержанием. Монтажная стратегия здесь кажется последовательнее и крепче, чем ранее в его же «Trauernacht» (спектакль на музыку Баха в режиссуре Кэти Митчелл 2014 года, гастролировавший в Москве).

Центральный участник Реквиема — хор «Пигмалион»: танцующий, в поту, в земле и в конце полностью обнаженный. Его вокальное и телесное исполнение преодолевает любые представления об артистических возможностях хора, удивляет точностью фразировки и какой-то интуитивной синхронностью. Сверхпрофессионализм хора и солистов (сопрано Шивон Стагг, меццо-сопрано Сара Мингардо, тенор Мартин Миттерруцнер и бас Лука Титтото) дополнен сольным вокалом семилетнего Шади Лазрека, чей красивый, но не поставленный голос подчеркивает природное и буквальное в спектакле.

© Pascal Victor / ArtComPress

© Pascal Victor / ArtComPressСпектакль Кастеллуччи и Пишона, конечно, не предлагает какую-либо законченную историю, обычно заявляющуюся условием sine qua non в опере. Цикличное время, которое интересует постановщиков, отменяет линейный нарратив. А также фигуру автора-рассказчика, всемогущего и тоталитарного. Авторы предлагают акт тотальной свободы, в которой зритель может спокойно формировать собственный ассоциативный ряд, не волнуясь о том, чтобы картинка оказалась полной и непротиворечивой. При этом им важно, что этот опыт происходит в ситуации окончания христианства, окончания истории и завершения фундаментального цикла. Авторы находят резонанс с незавершенностью музыкального текста моцартовского Реквиема — постоянно сохраняющей напряжение между конечностью и вечностью.

Ассоциативный ряд образов и идей, предложенный авторами, не обязателен для понимания спектакля. Но он точен с точки зрения сценического воплощения круга идей и опыта восприятия партитуры Моцарта. Кроме того, постановка Кастеллуччи—Пишона оставляет место для буквального существования на сцене, которое провоцирует доверие к ней — как факту собственного опыта каждого зрителя. И оставляет след в сознании в виде пересекающихся и разбегающихся смыслов — как поллоковские абстракции, образовавшиеся из земли, одежды и красок на полу после спектакля и стекающие в финале с вертикально поднятого планшета сцены.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости She is an expert

She is an expertВиктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

25 сентября 20201395 Современная музыка

Современная музыкаВидным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 2020669 Современная музыка

Современная музыкаНа фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 2020705 Общество

ОбществоЗачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 20201211 Общество

ОбществоВ Швеции есть горячая телефонная линия, куда могут обратиться мужчины и женщины, которые хотят бороться со своей склонностью к насилию. Как это работает?

23 сентября 20202613 Кино

КиноРежиссер «Просмотровой будки» — о том, как его фильм о невозможности коммуникации между произраильским и пропалестинским субъектами вдруг стал формой такого диалога

23 сентября 2020731 Литература

ЛитератураГлава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»

22 сентября 2020924 Кино

Кино Кино

КиноВероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»

21 сентября 2020809 She is an expert

She is an expert«Неприлично, когда столько мужчин на кафедре, а работу написала молодая женщина»

21 сентября 20201246 Академическая музыка

Академическая музыкаТри тезиса о живописи и музыке эпохи застоя по случаю сегодняшнего концерта «Студии новой музыки»

21 сентября 2020766 Кино

КиноНа «Кинотавре» показали давно ожидаемый байопик критика Сергея Добротворского — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой. О главном разочаровании года рассказывает Вероника Хлебникова

18 сентября 20201261