Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

Сегодня на COLTA.RU — три публикации авторов, живущих в разных городах — от Киева до Торонто, но существующих в поле украинской культуры и при этом тесно связанных с русским языком. Марианна Кияновская пишет на украинском и переводит с русского; Евгения Белорусец пишет по-русски, живет и печатается в Украине; стихи Александра Авербуха находятся в мерцающей зоне между двумя языками. Мы рады дать нашему читателю возможность познакомиться с этими текстами.

Дни общения с мертвыми (Dioses de la muerte: я пишу эти слова, только что вернувшись из Мехико) в пост/советской культуре, как мне представляется, перестали быть праздниками, а стали событием будничным, явлением рабочим: вот ты садишься, например, наблюдать новости, а там сообщают, что очередная комиссия приехала в Сандармох вести дознание мертвых насчет их идеологической принадлежности. Так становится ясно, что сегодня голоса и мнения мертвых выводят свою немаловажную партию в какофоническом хоре нашей современности. Мы хотим их слышать — или притворяемся, что хотим.

Поразительная книга украинского поэта Марианны Кияновской «Бабий Яр. Голосами» (2017) вся посвящена этому сложному желанию: нарушить тишину, пролегшую между нашими мертвецами и нами. В книге представлены десятки поэтических высказываний от лица участников катастрофы в Бабьем Яре, на окраине Киева, осенью 1941 года: говорят убитые, убийцы и наблюдатели.

Кияновская взяла на себя работу невероятной сложности, ответственности, дерзости. Многим читателям хочется спросить: по какому праву она говорит за них?

Возможно, по праву того, кто не может выносить отсутствие этих голосов, их молчание. У Кияновской говорят, кричат, шепчут, стонут евреи и немцы, украинцы и русские, говорят языками, от чего возникает новый язык: нарушенный, страшный, невозможный. То, с чем на данный момент не справляется наука история, достается поэзии с ее спорным и властным инструментарием, с ее способностью тревожить, раздражать, прерывать равнодушие.

Полина Барскова

— Вот украинский поэт пишет о еврейской катастрофе, пишет сегодня: что подготовило тебя к этому выбору темы? Почему она так важна? Что вообще происходило с «еврейской» темой в твоих «украинских» мирах?

— Когда-то, очень давно для меня, дальше, чем в детстве (потому что мое детство, кажется, субъективно ближе расположено, чем годы окончания университета), я впервые прочитала о Корчаке как еврее и о смерти Корчака как еврея. Это было примерно в 1997—1998 годах. А надо сказать, что я даже еще школьницей очень много знала о педагогической системе Корчака, о его концепции «права ребенка на уважение», очень любила его сказку о маленьком короле Матиуше. Но в конце 1990-х я стала очень много, действительно много читать и думать о Корчаке, о его жизни вообще, о его жизни на территории Украины в частности. Я думаю, что судьба Корчака — не биография, а именно судьба — во многом предопределила для меня очень много, и в том числе — ощущение «общей судьбы», хотя эти слова так затерты, что уже почти ничего не выражают. Но я восприняла как важнейший свой опыт именно это, а сейчас я читаю примерно те же мысли, к которым пришла сама, у Тимоти Снайдера. Кстати, до определенного момента я вообще не знала, что Корчак — еврей, Хенрик Гольдшмит, и что в сфере профессиональной деятельности (главным образом — врача) он до конца жизни использовал именно свое еврейское имя.

Потом я очень интенсивно стала заниматься Паулем Целаном (которого никогда не пыталась переводить, но читала во всевозможнейших переводах и очень много думала), а также Юлианом Тувимом и Болеславом Лесьмяном (поэт Лесьмян до конца жизни оставался нотариусом Болеславом Лесманом; Лесман — это было его будто бы второе «я»). И, с одной стороны, я точно знаю, что переводила эту поэзию только потому, что они гениальны, то есть переводила независимо от их еврейских корней, а с другой — я переводила действительно очень много поэтов еврейского происхождения, и еще в последние 25 лет я как будто кожей ощущаю, что для современной Украины понимание того, чем является еврейская идентичность, — один из самых насущных вопросов. И дело не в том даже, что евреи были носителями множественной идентичности за тысячу лет до того, как был придуман этот термин; и не в том, что евреи жили в глобализированном мире за тысячу лет до того, как все заговорили о глобализации. Мне кажется, для украинцев осознание того, на чем евреи строят свое «быть и оставаться евреем независимо от места проживания, вне зависимости от обстоятельств», есть и будет одним из важнейших уроков, который мы, украинцы, можем воспринять и усвоить — для будущего и ради будущего.

Но в моем мире, в Нестерове (ныне Жолкве) моего детства, где я жила до 1991 года (а я родилась там в 1973 году), евреев не было вообще. О них не говорили — по крайней мере, там, где бывала я. Только в 1991 году я узнала, что мой одноклассник Витя Глускер — еврей (и лишь потому, что он и его родители уехали в Израиль). Только в 1992 году я узнала, что городской базар расположен на месте уничтоженного еврейского кладбища и что пяти- или шестилетняя я с другими детьми, играя на базаре в пиратов, раскапывала мацевы. И мне никто никогда не сказал, что тут — могилы, что забавы здесь — кощунство и грех. Но я не сказала бы, что это молчание было проявлением антисемитизма. Точно так же все вокруг молчали о Голодоморе, о сталинских репрессиях, о Волынской трагедии, об изнасилованиях, о калеках — почти обо всем.

— Как книга началась для тебя?

— Началось с того, что 21 декабря 2015 года умер мой отец. 28 ноября сказали, что у него рак легких, все случилось молниеносно. На 40-й день после его смерти я поехала в Варшаву на полугодовую стипендию министра культуры Польши (этот факт поражает меня до гула в костях: отец «отпустил» меня, если бы он прожил еще несколько месяцев, я бы, конечно, никуда не поехала), переводила там Болеслава Лесьмяна. Было очень сложно переживать горе в одиночестве (хотя меня очень поддерживал Адам Видеман), я запретила себе чувствовать боль, не писала ничего своего, занималась исключительно переводом. Приехала домой — и в первые дни августа поняла, что если не позволю себе кричать, то сойду с ума. Стала писать очень болевые тексты о войне в Донбассе. Очень много, залпом, и буквально несколько из них опубликовала в Фейсбуке. А мне написали — в комментариях и в «личку», — что вот, мол, даже и не странно, что у тебя стихи о Бабьем Яре, ведь как раз годовщина, и Таня Терен пригласила меня почитать эти стихи в рамках недельной литературной программы от PinchukArtCentre «Боль памяти» (с 15 до 21 августа 2016 года).

Для меня это был шок: я не понимала, откуда среди моих стихов о Донбассе и войне взялись стихи о Бабьем Яре, до момента, когда мне об этом сказали другие люди, я этого не видела. Я писала о расстрелах, о гибели на краю рва, но, кажется, думала тогда о расстреле протестующих в Славянске в июне 2014 года, хотя обстоятельства их смерти были другими. Но были и другие расстрелы украинских активистов, я знала о них непосредственно от родственников погибших, так как ездила с волонтерами почти на передовую. И тогда, уже когда я купила билет в Киев, я написала первый «настоящий» текст из книги «Бабий Яр. Голосами» — «Вот яр, в котором стреляет Ганс». И еще два: «Только сейчас могу об этом сказать», «На перроне упокоились двое в объятии третьей». «Старость надвигается», «Я упал сказал авраам», «Окно открыто, стекл давно в нем нет» — это те, что писались одновременно с «донецкими», а «Стих, которым кричу, потому что могу» написан еще в 2010-м, но я его почему-то никогда нигде не публиковала, только в Фейсбуке; очевидно, он «ждал» своей книги. Самое для меня удивительное — что это стихотворение словно «увидело» «Бабий Яр. Голосами» из 2010 года — в 2016 и 2017 годах. Эти несколько стихов — «неголоса». Остальные являются «голосами».

— Расскажи о «голосах».

— Я уже много раз это произносила: не чувствую себя автором этих стихов, для меня они являются «голосами». Они нелитературны — в отличие от прочих моих стихов, у меня не было «замысла» в понимании создания произведения, я не могла ни на что влиять, когда их писала. Я оказалась в реальности, в которой не могла не писать и не могла писать что-либо другое. Я даже читать их не могу, видевшие все это знают. Думаю, со мной случилось примерно то же, что с Менделеевым, Теслой или Леонардо. Меня использовали, потому что я — хорошо оточенный инструмент. Эта книга должна была осуществиться, как должна была осуществиться таблица Менделеева или теория относительности. А я — один из немногих живых писателей, у кого практически нет эго. Человек с эго не отдал бы себя целиком, даже на короткое время. Эго не позволило бы ему отдать себя полностью. Я читала «Террор» Дэна Симмонса, «Проклятие Шалиона» Лоис Макмастер Буджолд и «Лавра» Евгения Водолазкина. Они создали персонажей почти без эго. Вот такая же и я. Наверное, чтобы достичь этого, надо несколько раз почти умереть. Когда писались эти «голоса», я была абсолютно пустой внутри, внутри меня меня в те дни почти не осталось. Потом я очень сильно болела и опять чуть не умерла. А сейчас делаю над собой усилие, чтобы в принципе говорить об этой книге.

— Как ты ставила себе задачу? Какой вообще был метод письма?

— Метода письма не было. 21 декабря 2016 года, ровно в годовщину смерти отца, когда я записала последние шесть «голосов», я поняла, что больше «голосов» не будет. А через несколько дней проснулась с пониманием, что я совершенно не могу редактировать написанные 302 текста этой книги; единственное, что могу, — это выстроить драматургию и подчеркнуть ритм. Я хотела, чтобы «голоса» звучали как хор, поэтому выбрала, в первую очередь, те, которые синхронизировались по ритму. Задачи тоже не было. Как бы я ни описывала все это впоследствии, непосредственно тогда были только страшная внутренняя пустота, которая буквально обжигала, и четкое понимание, как должно быть, как должно зазвучать все вместе: я бы назвала это камертоном, но «камертон» не передает всей полноты. Тексты были как пазлы, рассыпанные передо мной, я знала, что могу выбрать лишь из того, что есть, не могу ни заменить, ни убавить, ни прибавить, мне надо было только правильно все разложить. Почти все тексты выбрались почти сразу, но я несколько месяцев (дольше, чем собственно писала) пробовала книгу «на звук», просто бормотала их. Полагаю, окружающие думали обо мне не очень хорошие вещи. Отдавая издателю, Леониду Финбергу, особо оговорила, что в текстах и в последовательности их размещения ничего менять нельзя.

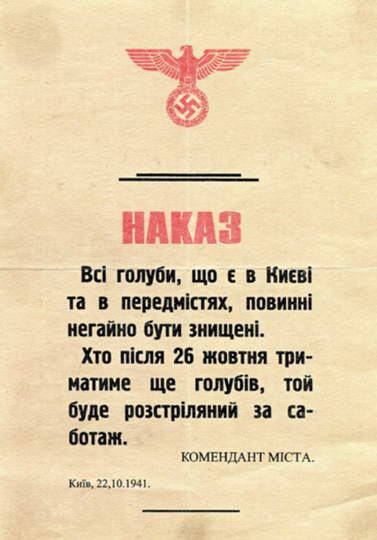

Потом еще несколько друзей и знакомых — киевляне (историки, краеведы) — читали тексты на предмет «о чем здесь написано». Важные вещи сказал мне тогда Юрий Володарский. Я действительно не знаю (то есть не знала тогда, теперь уже знаю довольно много) специфических киевских реалий, мне важно было удостовериться, что тексты «Бабьего Яра. Голосами» совпадают с тем, что действительно было. Например, я не понимала стихотворения о голубях, запертых мальчиком в голубятне, потому что не понимала, как это — запертая голубятня: ведь голуби, как мне казалось, улетают и прилетают вполне свободно. Но мне показали приказ об уничтожении голубей: оказалось, что первые распоряжения появились сразу после взрывов на Крещатике (25 сентября).

Это уровень очень глубокого, компетентного краеведа-историка. То же самое с прочими реалиями. Они подтверждались. Бомбардировки Лондона, совпавшие с Ханукой, и ребе Леви Ицхак Шнеерсон, как оказалось, — реальный человек. Я не знаю, возможно ли передать словами, как меня испугали эти открытия, эти подтверждения «голосов» фактами. Много после один человек в Киеве подошел ко мне и сказал, что все имена в одном из стихотворений совпадают с именами его родственников. Он был уверен, что в моем распоряжении есть какие-то бумаги, связанные с их судьбой. Я тогда испытала настоящий ужас. Что я могла ему сказать? Что я могу сказать всем остальным, кто читает «Бабий Яр. Голосами»? Только одно: я не меняла в этих стихах ни одного имени, ни одного слова.

— Как тебя изменила эта книга?

— После «Бабьего Яра. Голосами» я очень сильно изменилась — внутренне и внешне. Даже рождение дочери не изменило меня так, как год появления этой книжки. Начну с самого простого. Первый раз в жизни (а рифмовала я уже в два-три года) я абсолютно не понимала, как, почему и за счет чего мне пишутся эти «голоса». У меня не было никаких идей или придумок, не было историй, не было ответов на мои собственные вопросы: например, зачем я это пишу, как я вижу книжку, даже — ставить ли знаки препинания. Я совсем не имела своего «голоса», когда писала «голоса». Это был опыт полного исчезания меня как автора, полного смирения. То смирение осталось во мне, я думаю, навсегда. Я никогда уже не смогу писать так, как прежде. Я избавилась от ощущения, что я как автор «могу». Автор не «может». Автору иногда везет. И всегда есть вопрос цены. Но цену платит не автор. Цену платит «я». Паромщику надо платить, и мы никогда эту цену не выбираем, мы о ней даже не думаем. Со мной случилось то, что более или менее точно описывает Водолазкин в романе «Лавр». Я после «Бабьего Яра. Голосами» на несколько месяцев выпала из реальности. Я потеряла себя как себя, как «я». Если бы не семья, если бы не мои близкие друзья, а главное — если бы не моя вера, меня бы сейчас вообще не было.

Парадоксально (и, я думаю, многие меня не поймут), но сборник «Бабий Яр. Голосами» был бы невозможен, если бы когда-то со мной не случилась клиническая смерть. Я очень болела в детстве, у меня была тяжелейшая астма, и этот ежедневный опыт, когда ты думаешь, что именно сегодня ночью ты задохнешься и умрешь, очень сильно меняет. И для меня эта книга — об умирании, неимоверной боли, ужасе, но в то же время о невозможности абсолютного конца. О Холокосте я стала думать и осознанно читать, только когда поняла, что несу ответственность за жизнь, которую проживаю, и за мысли, которые у меня появляются. Мне было примерно 18—19 лет, когда я впервые задала себе вопрос: если мой родной город Жолкву населяло столько евреев, что в начале XVIII века здесь был основной центр еврейского книжного дела во всей Центральной и Восточной Европе (сохранилась уникальная ренессансная синагога, сохранился дом, где находилась знаменитая типография Ури Фабуса Леви (Uri Fabus Lewi) из Амстердама, с 1640 года в городе действовала ешива), то куда же они исчезли? Я стала много читать о Холокосте, о евреях, но в основном это были книги, которые я покупала в Польше: дедушка (умерший в 1992 году) научил меня абсолютно не доверять ничему, написанному на русском после 1917 года, за исключением подпольной литературы и самиздата. Но о евреях даже в разговорах о Первой и Второй мировых войнах практически не упоминалось.

Уже родилась моя дочь, когда я впервые услышала настоящую историю Холокоста в Западной Украине — в частности, в окрестностях Львова. А на месте истребления нескольких тысяч евреев из гетто, в нескольких сотнях метров от железнодорожной станции, я побывала лишь в 2011 году. Сейчас мне кажется, что я действительно много знаю и думаю о трагедии тотального уничтожения огромной части этого мира, об исчезновении его, как Атлантиды, в повседневности сотен городов, а также и о жизни, о культуре евреев в Западной Украине и Европе, но я прилагала много усилий, чтоб узнать и понять еврейскую историю, хотя всегда оставалась человеком извне, и это немного похоже на то, как у нас, в Украине, существуют ромы: ты, несмотря ни на что, остаешься человеком извне. Но «Бабий Яр. Голосами» сделал меня, по сути, Рахелью, я прожила, по крайней мере, несколько минут с этим именем, даже внутри него. Это книга превращения, я это осознаю. Никто, кто читает ее, не остается собою прежним. И еще очень важное место для этой книги — война. Война как место на Земле. Голоса «Бабьего Яра. Голосами» прорезались, как зубы, сквозь стихи о войне в Донбассе. Я о ней много думаю, мне написалась книга рассказов о детях — свидетелях этой войны, написалась книга стихов о жизни в оккупации, в подвалах, о жизни в окопах. Одна из важных мыслей, которые пришли, — война уничтожает имена мирных жителей. Военные называются поименно: на мемориалах, на кладбищах или когда публикуются списки погибших, и даже «неизвестность» в каком-то смысле символически является именем. Мирные жители упоминаются скопом: тридцать тысяч, пять тысяч, восемьсот шестьдесят два, девять. То есть даже если девять — все равно о них говорят, не называя поименно. В этом смысле жертвы войны в Донбассе, люди, казненные в подвалах ЛНР и ДНР, равны казненным во время Холокоста. И в этом же смысле «Бабий Яр. Голосами» — это книга имен. Как роженица, я почти не помню, как записывались эти тексты, но зато очень остро вспоминаю ясное ощущение: нельзя редактировать, нельзя ничего менять, особенно имена.

— Что ты узнала об истории в процессе работы над этими стихами? И каков был процесс узнавания?

— Об истории я узнала много. Я осознала, что историю рассказывает наблюдатель. Не участник, но наблюдатель. Только наблюдатель (или археолог) устанавливает, каковы соотношения и связи между фактами, каким из подробностей придавать смысл, а какие — внутри заданных нарратива и ритма — бессмысленны. Но я не рассказываю историю. Стихи из книги «Бабий Яр. Голосами» не писались как истории. С другой стороны, они не писались «археологически» и не писались как «память», в них нет мимесиса, они вообще писались как-то иначе. Но мне многие говорят, что тот, кто слушает их, испытывает ощущение, будто это настоящие голоса, настоящие свидетельства, которые можно наблюдать будто бы в настоящем тут-и-сейчас.

Мне сейчас 46 лет. Всю жизнь меня убеждали, что история зиждется на фактах. Эмоции не учитывались. Не учитывались эмоции наблюдателя, в частности. Но теперь я чувствую и понимаю, что подбор фактов — собственно, коллекция фактов — и выстраиваемый нарратив более субъективны, чем что-либо иное. «Голоса» объективны в том смысле, что они изолированы от сконструированного нарратива, изолированы от фактов, понимаемых в историческом смысле. Я помню, как я сама впервые прочитала эти «голоса» — уже записанные в мои тетради, много «голосов» подряд. Меня ошеломили, с одной стороны, абсолютная разность эмоций, с другой — абсолютное отсутствие «событий» перед лицом главного (хотя и не всегда понимаемого) события — смерти.

Точнее, не так. Событиями становятся тень от ветки на лице, запах пота, вонь грязного тела, бабочка, подобранные (потому что выброшены кем-то в отчаянии) несколько пластинок, ссадина — нечто «неисторическое», но «бытийное». Событие в мире объективных эмоций (перед лицом смерти) — это как бы «со-бытие». А с бытием связаны миф, вера, метафизика, с бытием связан просто любой, даже воображаемый, опыт, но никак не история.

Если бы историчность не испортила нашу способность видеть и осознавать, мы бы уже давно вспомнили, как важны имена погибших в Бабьем Яру. Для меня уроком оказалось все, что я в свое время узнала о Варшавском восстании. В первую очередь — имена. Тысячи имен и фамилий. Кто-то совсем молодой. Подростки. У каждого — его, и только его, жизнь. Но еще — улыбки, грусть, мечта, любовь, сила, надежда. Жертвы Бабьего Яра до сих пор безымянны, не названы.

— Как в книге работает форма — и как ты работала с формой?

— Стихи книжки «Бабий Яр. Голосами» писались формально по-разному. Среди 302 написанных очень много не в рифму. Чуть меньше половины, кажется. Я просто так составила, построила книгу, чтобы многое держалось на рифме; мне как составителю сборника хотелось достичь определенной целостности, общего звучания многих и разных голосов. Эти стихи изначально не последовательны, почти все они, по моему ощущению, одновременны, как хор в античной трагедии: там есть единство времени, места, действия. Я перевожу Еврипида, и мне все время казалось, что так сквозь силлаботонику книжки «Бабий Яр. Голосами» слышится античный хор. Если делать запрещенное, то есть если пробовать думать, как сделана книга, на обложке которой — мое имя, то, может быть, как исследователь литературы и филолог я понимаю, что именно силлаботоника делает этот сборник «голосов», так сказать, «невозможным». Если бы не силлаботоника, возможно, эти тексты воспринимались бы как «документы», но в них есть ритм, есть дыхание, и они воспринимаются как крик. Некоторые из «голосов» я ощутила как песню или фрагменты песни. «В комнате висело платье свадебное белое» — я никогда не забуду этой мелодии в своей голове. Или в одном из голосов звучит песенка «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», которая на самом деле — немецкий бравурный марш. Это не слова — что я записала как стихи нечто, что услышала как «голоса». У меня есть воспоминания запахов, звуков, цвета, множества деталей осени 1941 года и еще какого-то времени. Но я не могу вспомнить мысли о том, как я все это делала. Помню, мой мучительный вопрос был о пунктуации, я записывала строчки карандашами или ручками на бумаге — без запятых, без тире, без точек, вообще безо всего, чтоб не сбиться, и надо было решить, как это переносить в компьютер. Я решила не менять абсолютно ничего. А решений о рифмах или ритме у меня не было в принципе. Мне их даже, если можно так выразиться, не было видно. Я только сейчас (а ведь прошло почти три года) начинаю воспринимать эти стихи как текст, а не как страшный крик целого мира.

— Как обращение к прошлому связано с будущим?

— Главная работа поэта — работа с будущим. Я много об этом думаю и не раз упоминала: большие поэты влияют на будущее напрямую, они пишут историю, но не «вспоминая» и «восполняя пустоты», а создавая формы (причем буквально — формы, мы же говорим о формальных признаках стиха; потом формы, изобретенные поэтами, специфически переходят в архитектуру: например, колонна — рефрен, арки сродни рифмам, если в поэзии нет рифмы, в архитектуре нет арок; чтобы увидеть это, достаточно сравнить поэзию и архитектуру Персии — и поэзию и архитектуру Японии, например, или современную поэзию и архитектуру в США и в России) и смыслы, которые впоследствии наполнятся прошлым. Я заметила, что некие важнейшие события в общественной жизни происходят приблизительно через 70—75 лет после неких важнейших событий в поэзии — не в литературе вообще, а именно в поэзии. Потом формы и смыслы (но не как формальные структуры, а как метафизические концепты, придающие форму и повторяемость, как ритм, «бесформенному» в памяти, в воображении) поэзии перетекают в философию, в нарративы (проза, театр, массовая культура и т.п.), которые, в свою очередь, переплавляются в повседневную речь и обыденное мышление.

Я осознала, что будущее созидается, в частности, через язык. «Василий Теркин» Твардовского с его гламуризацией войны через три поколения аукнулся «зелеными человечками» в Крыму — как первый «Кобзарь» Шевченко тоже через три поколения отозвался попытками создать независимое украинское государство. Я уже давно — садовник в саду языка. При этом помню, что поэт, всякий настоящий поэт, создает новый язык. А всякий новый язык осуществляет через себя бытие и немного влияет на будущее. Как переводчик, я все время работаю с новыми языками (потому что стараюсь переводить лишь настоящих поэтов). Я всегда старалась надеяться, что плодами моей работы смогут воспользоваться — когда-то потом. Но теперь я знаю, что поэзия — это мой главный большой труд, что я пишу — и этим влияю на то, что произойдет через 75 лет. Когда-то я услышала от Лотмана, что будущие декабристы прочитали все рыцарские романы в книжных шкафах их бабушек, но тогда я не знала, насколько тотально это его открытие. Поэзия (а не просто литература) может очень многое изменить в мире. Через 75 лет после «Бури и натиска», условно говоря, в Европе произошел 1848 год. Сейчас для всех очень важны новые языки самоописания на смену постколониальным и посттоталитарным, противостояние языку ненависти. Я надеюсь, «Бабий Яр. Голосами» сделает невозможной какую-то войну. Возможно, мы общими усилиями остановим исчезновение живого человеческого языка, остановим утрату языками человечности, осуществляя живую жизнь языка вне, в частности, соцсетей, вне искусственного интеллекта. В определенном смысле «Бабий Яр. Голосами» дал мне цель. Холокост не может повториться не только как исторически обусловленная трагедия, но и как трагедия, обусловленная «языком ненависти» в теле человеческой речи.

я тут я он я встаю с колен

рана навылет и уже не болит даже

подо мною спина вся прошитая пулями десять спин

все пробитые пулями все дырявые

дышу то есть не дышу выдыхаю сгустками кровь

чувствую себя гладиатором которого убило чудовище

и эсэсовец снова стреляет а тогда снова и снова

нет неправда никто не стреляет стреляли вчера

подо мною женщина лежит ее волосы рыжие обжигали

обжигали так в магазине что кровь кипела

продавала муку и сахар а сейчас где

где все чем была она кроме тела

может стала зарей вчера сегодня горит ясна

как сестра ее через год в крематории как племянница в сарае

запертая с другими двумястами а на дворе такая весна

так буйно цветет все так и с криком все умирает

я встаю с колен или может только думаю что встаю

приваленный будто камнями грузом страшного неба

и зову бога ору почти безумия на краю

боже боже мой не говори ничего не надо

я все понимаю боже я принимаю конец жизни

и принимаю даже унижение и до крови содранные колени

я медь звучащая я даже кимвал раскаянья

так за что ты меня наказываешь этой жизнью после смерти

* * *

я выживу и стану просто папой

таким как мой или как папа Раи

у меня будет много пряников

я буду папой папа не умирает

у меня будут дети я и Йоня

и будет два или три автомобиля

и будет большой шрам на ладони

и голубятня и даже белые мыши

и будет мама нежная и ласковая

с нежными и теплыми руками

я выживу я не имею права

умереть тут в этой яме один без мамы

* * *

на перроне упокоились двое в объятии третьей

меньшенький совсем на сердце старшенький чуть сбоку

а у вокзальных воробьев такая морока

распознать что за язык чтобы не попасть под горячую пулю

снова убирают ненужное убирают лишние тела

нужные тела выстраиваются в шеренги раз раз раз два три

а вокзальные воробьи смотрят снизу сбоку изнутри и сверху

на важную медленность на не просо а не просто дырки в пальто

простреленные

кто-то понимает идиш она лежит как еврейка с двумя детьми

то есть ленится ничего не делает ого какая неподвижная с

оцепенелыми

а воробьи вокзальные вдруг становятся случайными мишенями

с ними играет пулемет тра та та та тра та та та все проходит

останавливается поезд чу чуу

раз два три раз два три играет губная гармошка

Перевод с украинского: Полина Барскова, Остап Кинь

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 2023104740 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202398005 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202368412 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202395362 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials