Современная музыка

Современная музыкаХей-хоп, арт-поп

Что общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»

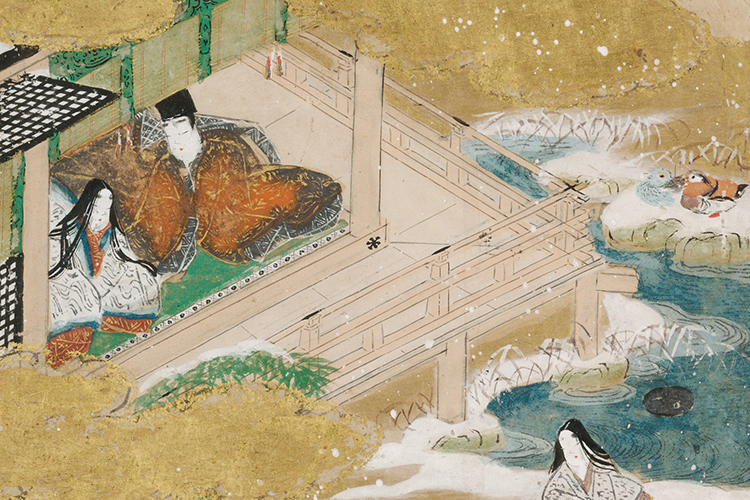

17 марта 2020786 © Harvard Art Museums / Arthur M. Sackler Museum

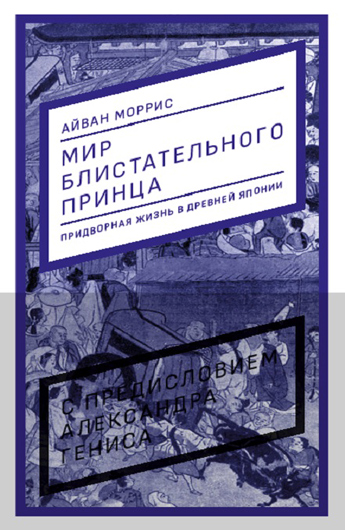

© Harvard Art Museums / Arthur M. Sackler Museum«Мир блистательного принца» — идеальный путеводитель по одной из самых невероятных книг мировой культуры — «Повести о Гэндзи» Мурасаки Сикибу. Чудо книги, написанной Айваном Моррисом, — в ее соразмерности предмету своего повествования: влюбленный в «Гэндзи-моногатари», Моррис объясняет чужаку реалии текста; он не восхищается, как неофит, но в первую очередь озабочен способностью другого понять и почувствовать красоту, сложность и трудность мира, который описывается Мурасаки, — стремится обратить его из чужака в другого.

«Повесть о Гэндзи» пишется уже на излете эпохи Хэйан; последний ее период порождает большую часть тех невероятных памятников, которые сначала войдут в основание японской культуры последующих веков, а затем, при знакомстве с ними в конце XIX — XX веке, вызовут восхищение и недоумение западного мира. Природа восхищения вполне понятна — достаточно лишь открыть «Записки у изголовья» или «Исэ-моногатари», чтобы разделить его. Недоумение же становится понятно, стоит лишь вспомнить два обстоятельства: во-первых, время создания этих текстов, и во-вторых, сколь по существу эти тексты — и в первую очередь именно «Повесть о блистательном принце Гэндзи» — близки к нам. Не с внешней, разумеется, стороны — но по внутреннему устройству персонажей, по их способам осмыслять себя и переживать случающееся с ними. Как пишет Моррис, «мне кажется, что одно из самых замечательных обстоятельств, связанных с этим романом минувшего тысячелетия, — это легкость, с которой мы проникаем в мысли и чувства его персонажей и откликаемся на целостную картину мира, явленную его автором» (стр. 396).

© Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019

© Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019Это и есть самое загадочное в «Повести…», как и во всей японской культуре эпохи Хэйан: последняя порождает роман во вполне западном понимании этого слова, без оговорок, которые связываются с китайскими текстами, так именуемыми в традиции, — за шестьсот лет до «Дон Кихота», первого европейского текста, квалифицируемого как роман. Культура с бедным языком, имеющая лишь сравнительно небольшое собственное прошлое, прошедшая интенсивный период заимствований из китайской культуры и затем сотню лет пребывающая в относительной закрытости, в результате порождает — в женской, в первую очередь, прозе (за счет того, что мужчины-интеллектуалы пишут по-китайски, скованы нормативными образцами, а моногатари воспринимается как развлекательная литература, тексты для времяпрепровождения, и от них ничего особенного не ждут, потому они оказываются пространством свободы) — феномен, по крайней мере, весьма схожий с модерной личностью, не имея для этого предпосылок и образцов ни в китайской, ни в корейской культурах. Импрессионистское письмо — которое обычно воспринимается как плод поздней культуры — здесь оказывается если не в самом начале, то почти у истоков собственно японской литературы, чтобы затем смениться гораздо более чуждыми и привычными для ориентализирующего взгляда типами письма и осмысления себя и мира через текст.

Отсюда и своеобразная роль, которую берет на себя Моррис как комментатор: это не необходимость объяснять чувства и поступки людей других эпох, как это привычно нам после школы «Анналов», вводящих нас в реальность, где все — иное, где ничто для нас не может быть «само собой разумеющимся». Напротив, именно основное — привычное для европейской модерной культуры «человеческое» — понимается без перемены рамки. Задача комментатора здесь аналогична, скорее, роли комментатора Флобера или Толстого: объяснить, истолковать для читателя многочисленные реалии устройства буржуазной жизни Руана и Канн во времена Июльской монархии, рассказать, как было устроено сообщение между городами, чем было «хорошее» общество и чем «светское» — и чего ждало последнее от Вронского. Все это способно принципиально изменить глубину нашего понимания читаемых текстов — и во множестве не только отдельных реалий, но и самой среды, в которой существуют герои, мало что тождественно или близко нашему собственному опыту. И тем не менее даже и без знания этих реалий между нами и текстами Флобера, мадам де Лафайет или Мурасаки нет непроходимой границы, поскольку нам понятны сами переживаемые ими эмоции, они объясняют для нас диалектику души — родственной нашей собственной. В этом — уникальность «Повести…» и поздней культуры эры Хэйан: если для синхронных текстов европейской культуры или более поздних текстов японской нам зачастую нужен тот, кто объяснит самое простое, позволит если не вполне понять, то хотя бы отчасти узнать устройство чужого мира, то в «Повесть…» мы входим сами. Книга Морриса оттого и существует вполне автономно: ее можно прочесть как изящное повествование о японской придворной культуре X — начала XI века и немного о людях других сословий, что существуют за ее пределами, или как введение в сложную реальность «Повести…» — или, будучи давно знакомым с повествованием о блистательном принце Гэндзи, можно прочесть заметки Морриса и неудержимо захотеть вновь перечитать «Гэндзи-моногатари».

Сам Моррис в начале шестой главы, а до этого и Александр Генис в предисловии подчеркивают: если взять то, что обычный культурный обыватель знает о Японии, что у него ассоциируется с ее культурой — от театра кабуки до самураев, от соевого соуса до татами, — Япония времен Мурасаки не имеет с этим ничего общего, всего этого еще не существовало тогда. И, пожалуй, в этом самая большая польза комментария, написанного Моррисом: в напоминании, растождествлении расхожих образов Японии, в первую очередь, времен Токугавы с миром времен Мурасаки. Собственно, и сам мир Мурасаки очень маленький, не только охватывающий один лишь придворный круг, но и географически замкнутый исключительно на Киото: Япония за пределами столицы практически отсутствует как обжитая, известная реальность, в нее отправляются в ссылку, из нее прибывают грубые провинциалы — и начинается она уже через пару десятков миль от практически развалившихся к тому времени стен Киото.

Этот маленький мир породил — в силу уникального стечения обстоятельств, но в первую очередь благодаря собственным необъяснимым вполне, как всякий творческий акт, порыву и устремлению — неповторимую культуру, где «художественная чувствительность ценилась выше нравственной» (стр. 285), где эстетика, стиль первенствовали. Обычно такие эпохи если и наступали, то как осень культуры. В случае с эпохой Хэйан все иначе: созданный ею мир эстетически самодовлеющего лежит в начале японской истории, чтобы затем, усложняясь и переосмысляясь, едва ли не меняясь в самом главном, тем не менее служить исходной точкой, истоком смыслов и образов.

Айван Моррис. Мир блистательного принца: придворная жизнь в древней Японии / Пер. с англ. Д. Харитонова, предисл. А. Гениса. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 464 с.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЧто общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»

17 марта 2020786 Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца

13 марта 2020416 Искусство

ИскусствоВладимир Потапов, Ильмира Болотян, Кирилл Мартынов, Миша Мост и Сергей Попов о фейках наших дней

13 марта 2020542 Общество

ОбществоПолина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук

13 марта 2020565 Современная музыка

Современная музыкаКрис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии

12 марта 2020408 Академическая музыка

Академическая музыкаБаритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона

11 марта 2020822 Современная музыка

Современная музыка«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»

11 марта 20201012 Общество

ОбществоИзвестный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?

11 марта 2020914 Медиа

МедиаГлавные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие

11 марта 202015982 Общество

ОбществоТоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов

11 марта 2020668

Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России

10 марта 2020866

Итальянский профессор Клаудия Пьералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе

10 марта 2020888